1951年和平解放以來,尤其是1959年民主改革以來,西藏社會(hui) 發生了翻天覆地的變化,徹底廢除了政教合一的封建農(nong) 奴製度,社會(hui) 更加公平,各族群眾(zhong) 平等地享有宗教信仰自由,宗教負擔極大減輕,有力地推動了宗教消費功能的轉變,農(nong) 牧民宗教消費的變化是西藏社會(hui) 翻天覆地的縮影。在鞏固脫貧攻堅成果、增強脫貧地區和脫貧群眾(zhong) 內(nei) 生發展動力,以及堅持我國宗教中國化方向、積極引導宗教與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應過程中,農(nong) 牧民群眾(zhong) 的宗教消費問題是一個(ge) 值得長期研究的課題。社會(hui) 上經常流傳(chuan) 著西藏農(nong) 牧民將一生的積蓄、一家所有財產(chan) 奉獻給寺廟,以求來世福報的“故事”,還不乏稱讚、向往之詞。西藏農(nong) 牧民宗教消費情況果真如此嗎?

2023年4月,中國藏學出版社出版的《從(cong) 重負到自如——西藏農(nong) 牧民宗教消費的貧困效應變遷》一書(shu) 對此作出了回答。該書(shu) 基於(yu) 西藏農(nong) 牧區田野調查的大量第一手訪談資料與(yu) 問卷數據,深入分析研究西藏農(nong) 牧民宗教消費的變化與(yu) 特點,以及宗教在社會(hui) 和家庭中地位的巨大變化,充分反映了和平解放70多年來社會(hui) 主義(yi) 新西藏發生的根本性變革。作者楊濤為(wei) 中國藏學研究中心社會(hui) 經濟研究所副研究員,經濟學博士,主要從(cong) 事青藏高原經濟社會(hui) 可持續發展研究,因工作需要,經常深入西藏和四省涉藏州縣調研,此書(shu) 即是作者2017—2021年5年深入西藏六地市(除昌都市以外)田野調查心血的結晶。

圖為(wei) 《從(cong) 重負到自如——西藏農(nong) 牧民宗教消費的貧困效應變遷》一書(shu) 的封麵

作為(wei) 責任編輯,認為(wei) 該書(shu) 具有以下三個(ge) 方麵的鮮明特點。

與(yu) 時代同頻共振

全書(shu) 近26萬(wan) 字,由緒論及8章30節內(nei) 容構成。除緒論及第一、二章介紹主要內(nei) 容及研究背景等概述性的文字外,其餘(yu) 6章內(nei) 容緊緊圍繞“西藏農(nong) 牧民宗教消費的貧困效應變遷”這一主題,以馬克思主義(yi) 宗教觀和習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導,借鑒宗教經濟學和發展經濟學的基本理論,以對西藏六地市8個(ge) 縣(區)的7個(ge) 村莊(社區)361戶農(nong) 牧民,以及10座寺廟的實地調查資料與(yu) 問卷數據為(wei) 依據,並通過新舊西藏社會(hui) 對比,深入研究西藏農(nong) 牧民的宗教消費是否構成經濟負擔,對人力資本和社會(hui) 資本的影響,農(nong) 牧民和僧尼對貧困根源的主觀認知與(yu) 生計互動,影響農(nong) 牧民宗教消費貧困效應的因素,引導農(nong) 牧民合理宗教消費的路徑等。

民主改革前,西藏實行政教合一的封建農(nong) 奴製度,地方政權掌握在上層僧侶(lv) 和貴族集團手中,宗教負擔與(yu) 政府負擔摻雜在一起,宗教負擔也以政府負擔等方式轉嫁到廣大農(nong) 牧民身上。每年僅(jin) 經由宗政府送交寺廟的實物就占全宗總收入的50%,有的高達60%以上。寺院還經常以舉(ju) 行宗教活動為(wei) 名,向農(nong) 牧民攤派各種差役,加上農(nong) 牧民自己向寺廟的供奉,累積起來給農(nong) 牧民帶來了沉重的宗教負擔。民主改革後,宗教信仰自由政策在西藏得到全麵貫徹落實,信教與(yu) 否成為(wei) 個(ge) 人的私事,農(nong) 牧民群眾(zhong) 宗教供奉按需支出、量力而行。“寺廟供養(yang) 完全是個(ge) 人行為(wei) ,來喇嘛嶺寺的信徒大金額供奉的並不多,有時隻有5角、1元錢。”

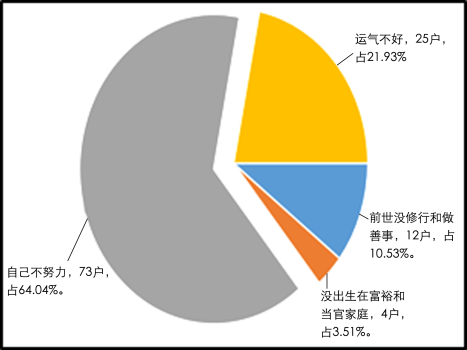

該書(shu) 通過2017—2021年的實地調研數據分析指出,361戶農(nong) 牧民的宗教消費支出僅(jin) 占其總收入的2.10%,總體(ti) 上構成經濟負擔的現象已不普遍。宗教消費對人力資本的抑製作用已大大降低,對人口數量的影響已基本不存在,人們(men) 生病不再求神拜佛,而是選擇就醫。宗教消費和投入“不再是農(nong) 牧民提高其在村裏地位、威信和受尊敬程度的主要途徑,也不再是麵臨(lin) 困難時獲取他人更多幫助的主要手段;僧尼也不再是農(nong) 牧民麵臨(lin) 重大決(jue) 策時的主要谘詢對象。隨著農(nong) 村基層組織的加強,脫貧攻堅的成功實現,村幹部正成為(wei) 農(nong) 牧民遇到困難時的主要求助對象,遇到重大決(jue) 策時的谘詢對象,成了村裏最有威信和地位的群體(ti) ”。訪談問卷的114戶農(nong) 牧民中有73戶(64.04%)認為(wei) 貧困的主要根源在於(yu) 自己不努力。當前,西藏農(nong) 牧民的宗教消費如同普通商品一樣,會(hui) 隨著家庭總收入的增加而適當增加,但會(hui) 低於(yu) 總收入的增長速度;家中有人去世時,宗教消費支出較多;家中黨(dang) 員數量越多,家中宗教消費支出占家庭總收入的比重越小。西藏農(nong) 牧民宗教消費的功能也發生了質的改變,開始發揮調節身心、緩解壓力的積極功能。

以上充分表明,隨著我國社會(hui) 的高質量發展,產(chan) 生並生長於(yu) 社會(hui) 的宗教,作為(wei) 社會(hui) 的有機組成部分,隻有不斷更新、調適自己,適應我國社會(hui) 發展,充實時代內(nei) 涵,才能實現自身健康傳(chuan) 承發展。

114 戶農(nong) 牧民對村裏最有地位和威信人的回答結構分布圖

創新與(yu) 拓展並舉(ju)

該書(shu) 在吸收與(yu) 借鑒已有研究成果的基礎上,在以下方麵進行了創新與(yu) 拓展研究。

首先,田野調查覆蓋區域之廣、訪談對象之多,超過同主題研究成果。作者調研了拉薩市、日喀則市、山南市、那曲市、阿裏地區五地市的7個(ge) 縣(區)的7個(ge) 村莊(社區),共收集到361戶農(nong) 牧民的宗教消費數據。這些村莊(社區)的生產(chan) 類型、空間區位、經濟發展水平和周邊宗教服務設施等各不相同,其中既有農(nong) 區,也有牧區;既有西藏腹心和普通地區的村莊(社區),也有偏遠邊境地區的村莊;既有村寺相鄰的村莊,也有村寺分離的村莊;既有4個(ge) 以建檔立卡貧困戶為(wei) 主的抽樣村(社區),也有3個(ge) 全樣本村。

同時亦調研了拉薩市、日喀則市、山南市、林芝市和阿裏地區五地市的10座寺廟,並對其中8座寺廟——大昭寺、紮基寺、色拉寺、紮什倫(lun) 布寺、直貢梯寺、曲龍寺、塔巴寺、喇嘛嶺寺的20名僧尼進行問卷訪談。這10座寺廟,既有影響比較大的寺廟,也有規模較小的寺廟;既有地處西藏首府的寺廟,也有地處偏遠的寺廟;既有格魯派寺廟,也有寧瑪派寺廟,同時還有尼姑寺(曲龍寺)。綜合考慮到了寺廟的規模、區位、派別、僧人性別等因素,20名僧尼中,既有普通僧尼,也有寺管會(hui) 成員。

這些村莊(社區)與(yu) 寺廟的選擇,彌補了已有研究成果中田野調查區域不夠廣、樣本不夠多的不足,為(wei) 更全麵了解農(nong) 牧民的宗教消費行為(wei) ,以及這些宗教消費對其生計帶來的影響提供了全麵而翔實的資料,具有重要的學術創新價(jia) 值。

其次,在問卷方式、問卷人員安排、數據獲取方式等方麵頗費心思。一是在問卷方式方麵,作者放棄傳(chuan) 統的發放問卷、受訪者填寫(xie) 問題、收回問卷的方式,采用在相對獨立的空間中,隻有一位問卷人和一位受訪者,問卷人記錄受訪者的回答並整理填寫(xie) 好問卷,當場完成並收回問卷的方式。二是在問卷人員安排上,由調研組裏的藏族同事擔任問卷人,或者聘請當地的藏族大學生、高中生擔任翻譯人員,並在問卷前對聘請的翻譯人員進行培訓,以形成對問卷指標的統一理解。三是在問卷訪談中盡量覆蓋各個(ge) 年齡階段的受訪者並考慮到性別均衡問題。通過以上三方麵調研方式的創新,大大提高了調查問卷所獲信息的準確性與(yu) 有效性,從(cong) 而為(wei) 全書(shu) 的分析研究打下了堅實的基礎,提高了結論的可靠性。

再次,在影響西藏農(nong) 牧民宗教消費貧困效應的路徑與(yu) 因素方麵進行了拓展研究。本書(shu) 在繼續關(guan) 注宗教消費對西藏農(nong) 牧民人力資本和社會(hui) 資本影響的同時,從(cong) 需求側(ce) (114戶西藏農(nong) 牧民)、供給側(ce) (20位僧尼)對貧困根源的認知,以及二者對貧困、供奉與(yu) 幸福關(guan) 係的認識等方麵進行訪談,加強了對農(nong) 牧民基於(yu) 來世動機的宗教消費問題的研究,並將西藏和平解放以來發生的偉(wei) 大社會(hui) 變革——民主改革融入宗教消費的貧困效應分析之中,從(cong) 而更好地切合了農(nong) 牧民宗教消費兼顧現世與(yu) 來世的“二世”特點。

圖為(wei) 114戶農(nong) 牧民對貧困根源首選項的結構分布圖

圖為(wei) 20名僧尼對貧困根源認知的結構分布圖

務實的寫(xie) 作風格

作者運用了實證研究方法。書(shu) 中關(guan) 於(yu) 西藏農(nong) 牧民宗教消費是否構成經濟負擔,以及對人力資本和社會(hui) 資本的影響進行分析的依據,全部來自作田野調查的第一手訪談資料與(yu) 數據。尤其第三章關(guan) 於(yu) 農(nong) 牧民宗教消費的支出總量與(yu) 結構,以及是否構成經濟負擔的研究,附有13張表、4幅統計圖,以及宗教消費占總收入10%以上的25戶農(nong) 牧民家庭情況的詳細介紹(基於(yu) 訪談記錄整理而來)。書(shu) 中所有結論都是基於(yu) 對訪談資料與(yu) 數據的分析而得出,有理有據,真實可信。全書(shu) 語言樸實無華、言簡意賅,滿滿地全是幹貨。書(shu) 中共有61張表格、37幅統計圖,作者將不易理解的經濟學知識以相對通俗易懂的語言、圖文並茂的方式表達出來,便於(yu) 讀者理解和接受。此外,書(shu) 中還穿插一些有趣的小故事,如“末代防雹師旺覺老人”“西藏拉孜‘巫師村’:63名巫師主動‘下崗’”“西藏‘90後’僧人的現代化生活”“什布奇村村規民約摘錄”等等,反映了和平解放以來科技普及對農(nong) 牧民宗教觀念轉變所產(chan) 生的積極作用,思想碰撞對年輕僧人產(chan) 生的影響,同時亦增強了該書(shu) 的可讀性。

綜上所述,該書(shu) 以充分的事實和大量第一手田野調查訪談資料與(yu) 數據表明,經過和平解放以來70多年的發展,宗教消費整體(ti) 上構成經濟負擔的現象已不普遍,其宗教消費功能也發生了質的改變,開始發揮調節身心、緩解壓力的積極功能。在鞏固脫貧攻堅成果、增強脫貧地區和脫貧群眾(zhong) 內(nei) 在發展動力、積極推進我國宗教中國化的大背景下,該書(shu) 對了解西藏農(nong) 牧民宗教消費的真實情況,考察研究宗教與(yu) 社會(hui) 主義(yi) 社會(hui) 相適應、推進我國宗教中國化進程,以及相關(guan) 部門製定政策具有重要參考價(jia) 值。(新利平台 文/杜冰梅)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。