搬出幸福“新生活”——青海省玉樹州曲麻萊縣跨區生態移民搬遷十五周年見聞

7月1日這天,15歲的日江才仁比往常起得早了一些,臉上寫(xie) 滿興(xing) 奮的他,在迎來自己生日的同時也迎來了自己所在的移民社區——曲麻萊縣駐格爾木市黃河源昆侖(lun) 社區生態移民搬遷的十五年。

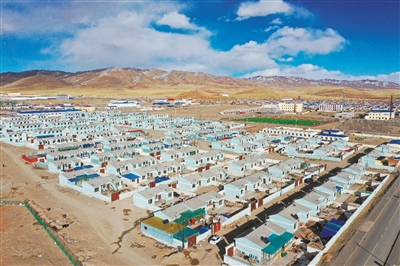

作為(wei) 玉樹藏族自治州唯一跨地區的移民搬遷安置點,黃河源昆侖(lun) 社區占地64公頃,現有院落式住戶528戶,小區樓房安置534戶,總計1062戶、5000多人。記者在社區內(nei) 看到,藏式的居民樓錯落有致,門前所掛的五星紅旗隨風吹拂,頓時讓社區有一種溫馨的感覺。

這裏的大多數居民都像日江才仁一家一樣, 十五年前他們(men) 放下手中的牧鞭,為(wei) 了保護當地的生態,離開了祖祖輩輩生活的土地,以“生態移民”的身份在城市紮下根。

今年65歲的居民昂文格來在15年前與(yu) 158戶牧民一起從(cong) 曲麻萊縣曲麻河鄉(xiang) 措池村的草原,搬遷到政府在格爾木市為(wei) 他們(men) 新建的昆侖(lun) 民族文化村。

“過去我們(men) 家以放牧為(wei) 主、有自己的草場,年收入也就兩(liang) 三萬(wan) 塊錢。”回想起搬遷前的生活,昂文格來說還像昨天一樣。而如今,他已住上了麵積約為(wei) 80平方米、三室一廳、水電廚衛設施齊全的家,還包括一個(ge) 小院。

雖然昆侖(lun) 民族文化村地處青海最大的工業(ye) 城市格爾木,但由於(yu) 搬遷而來的多數藏族牧民不會(hui) 說漢語,一開始對昂文格來說也很困難。

“語言不通隻是其中的一個(ge) 原因,最重要的還是沒有文化和技術。但好生活需要的就是靠自己奮鬥出來。”在政府的幫助下很快昂文格來在社區裏開起了犛牛絨加工店,幾年下來通過自己的手藝,受到了社區內(nei) 許多人的歡迎。

就在一年前,昂文格來通過政府的幫助在社區成立了合作社,不僅(jin) 有了二十幾人的團隊,還將產(chan) 品賣到了格爾木市裏。一年下來收入達到了近20萬(wan) 元。

“現在孩子們(men) 都在這裏上學,接受很好的教育,我們(men) 不用回去放牧,從(cong) 牧民變成真正的城裏人了。”昂文格來笑著說。

從(cong) 除了放牧之外,什麽(me) 都不會(hui) ,到後來組織移民參加政府組織的就業(ye) 培訓,黃河源昆侖(lun) 社區的許多生態移民有了一技之長,過上了寬裕的生活。

幾年來,政府除了花巨資為(wei) 這些移民蓋好房子,還加大就業(ye) 培訓,幫助他們(men) 學會(hui) 一技之長。村民白瑪措與(yu) 丈夫就在政府組織的就業(ye) 培訓中學會(hui) 了藏族飾品加工,每年全家收入加上政府的草場補償(chang) ,在10萬(wan) 元以上。

在采訪中記者得知,曲麻萊縣搬遷至黃河社區的牧戶都有個(ge) 共同特點,就是都是自願來這裏生活,他們(men) 大多數在原籍有草場、牛羊,每家基本上都有生態管護員崗位、都有草場補助等收入來源。同時,為(wei) 了適應城市生活,提高生活質量,他們(men) 對外出務工積極性很高,對格爾木市辦的小學、初中、高中的教學質量也很滿意。

尕才仁是昆侖(lun) 社區的黨(dang) 支部書(shu) 記,他對記者說,社區的移民搬遷群眾(zhong) 都非常感恩黨(dang) 和國家的政策,感謝政府對他們(men) 的關(guan) 懷。而自己作為(wei) 一名社區幹部也要第一時間服務群眾(zhong) ,急群眾(zhong) 所急、想群眾(zhong) 所想,讓群眾(zhong) 的滿意度和獲得感、幸福感有一個(ge) 新提升和增加。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

極地江源脫貧突圍的強勁脈搏——脫貧攻堅的青海曲麻萊探索

“黃河正源”玉樹藏族自治州曲麻萊縣,集西部地區、高原地區、民族地區、欠發達地區的所有特征,這裏既是三江源生態保護與建設的核心區,又是脫貧攻堅的主戰場。沿著昔日百萬牲畜大縣曲麻萊生態畜牧業發展的足印,記者切身感受到...[詳細] -

青海曲麻萊:生態畜牧合作社讓牧民“鼓了腰包”

日前,曲麻萊縣秋智鄉格麻、布甫兩村舉行2019年精準扶貧項目收益分紅大會,近900戶 “建檔立卡”貧困戶現場兌現分紅。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信