黃河岸邊致富忙——青海省尖紮縣易地扶貧搬遷點見聞

黃河水從(cong) 尖紮縣穿城而過,河畔金黃的沙灘連接著兩(liang) 個(ge) 嶄新的村莊。初春時節,走進正在打造“黃河民宿第一村”的來玉村,在32歲的村民才旦家裏,民宿木屋已經建好,木工們(men) 正忙著打製藏式家具。“如今家家戶戶通了自來水,半夜三更下山取水的曆史一去不複返了。”才旦說。

在青海省黃南藏族自治州尖紮縣尖紮灘鄉(xiang) 薩尕尼哈易地扶貧搬遷安置點,村民李加才讓與(yu) 妻子尚周瑪、女兒(er) 曲珍措在家中合影(2020年12月17日攝)。新華社記者 顧玲 攝

2019年1月7日,青海省黃南藏族自治州尖紮縣來玉村整村搬遷至黃河北岸的易地扶貧搬遷安置點,99戶380名藏族農(nong) 牧民群眾(zhong) 搬出嚴(yan) 重缺水、交通不便、自然條件惡劣的山村,從(cong) 此過上倚靠青山綠水的新生活。

尖紮縣副縣長海洋介紹,當地大部分群眾(zhong) 過去生活在氣候環境惡劣、生產(chan) 生活條件艱苦的腦山地區,脫貧任務一度十分艱巨。

2016年起,為(wei) 解決(jue) “一方水土養(yang) 不起一方人”的縣情實際,尖紮縣按照“山上問題山下解決(jue) ”的易地扶貧搬遷安置思路,將全縣30%的貧困人口、929戶3593人從(cong) 不適宜發展的地區搬遷至生存條件和發展空間相對較好的區域。

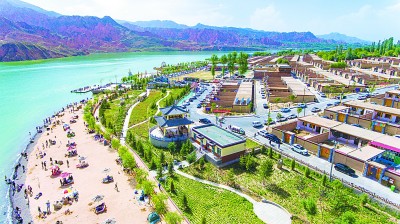

漫步在河畔的陽光沙灘,幾隻野鴨在河中遊弋,遊客接待中心拔地而起……從(cong) 服裝加工扶貧車間到興(xing) 建鄉(xiang) 村旅遊民宿,從(cong) 光伏產(chan) 業(ye) 到采摘產(chan) 業(ye) ,搬遷後的來玉村依托黃河風景、氣候、海拔等區位優(you) 勢,積極發展生態旅遊。

青海省黃南藏族自治州尖紮縣當順鄉(xiang) 東(dong) 果村村民夏吾索南在犁地(3月8日攝)。新華社記者 白瑪央措 攝

從(cong) 來玉村出發步行約15分鍾,就可以到達尖紮縣另一處易地扶貧搬遷安置點——德吉村。這裏地處黃河岸邊,海拔較低、氣候宜人。2017年11月,尖紮縣在這裏建好251套住房,讓來自全縣7個(ge) 鄉(xiang) 鎮30個(ge) 村的251戶建檔立卡貧困戶946人搬入新居。

“搬到了黃河邊,來的遊客一年比一年多,村裏人旅遊旺季忙著開民宿,淡季外出務工,不再擔心搬下來沒有事情做了。”德吉村村民達巴經營民宿3年多,他家的民宿是村裏數一數二的“明星店”,遊客們(men) 都說到德吉村一定要嚐嚐達巴家的家常餃子和自製鹵肉。記者見到達巴時,他正忙著招呼工匠擴建木屋和露台。“遊客最多時一天能掙3000多元。以後遊客來我家民宿,既能喝到酥油茶,也能喝到咖啡。”達巴說。

在尖紮縣尖紮灘鄉(xiang) 薩尕尼哈安置點,群眾(zhong) 通過發展有機生態畜牧業(ye) 增加收入;在縣城,當地政府放棄1500萬(wan) 元的土地收入,在黃金地段修建搬遷安置點,並出租一樓鋪麵給搬遷群眾(zhong) 分紅……全縣7個(ge) 易地扶貧安置點形成了“一點一業(ye) ”的發展態勢,既確保了搬遷群眾(zhong) 脫貧致富,還推動了全縣傳(chuan) 統農(nong) 牧業(ye) 向設施農(nong) 牧業(ye) 、生態旅遊業(ye) 、經濟服務業(ye) 轉變。

尖紮縣當順鄉(xiang) 東(dong) 果村易地扶貧搬遷安置點居住著45戶從(cong) 海拔3000米的山頂上搬下來的村民。搬遷後的東(dong) 果村與(yu) 德吉村隔河相望,一片片果樹正抽出嫩綠的新芽。村民當智項傑正跟著農(nong) 業(ye) 技術員學習(xi) 修剪樹枝,他說:“搬遷後,家家戶戶分到了耕地和果林,村裏人可以選擇的產(chan) 業(ye) 很多,山上有牛羊養(yang) 殖合作社,山下有蔬果采摘、農(nong) 家樂(le) 。”

碼頭、遊客接待中心、景觀台和停車場……一條黃河上遊的生態旅遊小環線逐漸形成,並有望惠及更多沿岸村民。“以後遊客來了,就可以吃在德吉村、遊在東(dong) 果村、住在來玉村,村民們(men) 對未來的幸福生活充滿期望。”當智項傑說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海省尖紮縣:易地搬遷群眾樂業安居奔小康

近年來,尖紮縣結合各搬遷點的實際情況發展後續產業,幫貧困群眾“挪窮窩”“換窮業”,捧上了“金飯碗”,難題得以破解。[詳細] -

下山後的幸福生活——青海省尖紮縣德吉村的脫貧之路

曾經是黃河岸邊一塊貧瘠的土地,曾經是偏遠草場飽含艱辛的牧人,如今易地搬遷,讓荒山變成了綠洲,讓夢想照進了現實,更破解了“一方水土養不活一方人”的困境。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信