下山後的幸福生活——青海省尖紮縣德吉村的脫貧之路

依山傍水的德吉村。張海麟 攝

搬遷後的德吉村村民種起了西瓜。王偉(wei) 才 攝

學習(xi) 唐卡、堆繡等技藝的村民。李娜 攝

德吉村鄉(xiang) 村旅遊市場火爆,村民們(men) 經營各色副業(ye) 增加收入。李娜 攝

德吉村的鄉(xiang) 村旅遊景點。萬(wan) 瑪加 攝

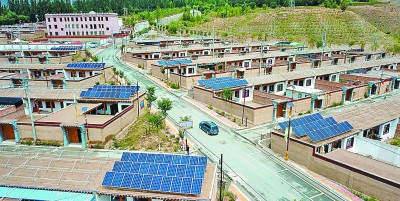

德吉村的光伏扶貧項目。王偉(wei) 才 攝

初秋的青海,山巒的色彩漸漸豐(feng) 富。沿黃河岸行駛,我們(men) 來到了青海省黃南藏族自治州尖紮縣昂拉鄉(xiang) 德吉村。一走進村子,筆直寬闊的柏油路,路邊開滿了格桑花,熱鬧非常的水上遊樂(le) 碼頭,悠閑安逸的文化休閑廣場,一排排獨具特色的藏式院落,種種景觀讓人目不暇接。

“那是金色太陽的恩情,猶如南瞻部洲的珍寶……”一處農(nong) 家樂(le) 裏,老板娘鬧尖措歡快地唱起了藏族歌曲。“隻要來客人,我都會(hui) 唱,希望我的歌聲能讓遊客記住,下次還來我家吃飯。”鬧尖措高興(xing) 地對記者說。

住新房,當老板,每天穿上幹淨整潔的衣服喜迎八方遊客。幾年前,這樣的日子鬧尖措連想都不敢想。“以前住在山上,用水要走三個(ge) 小時的山路,一家六口人就靠種小麥、土豆維持生計。如今搬下山來,開了農(nong) 家樂(le) ,一年下來全家收入有八萬(wan) 多元。”提起生活的可喜變化,鬧尖措笑得合不攏嘴。

因地處交通不便的淺腦山區,自然條件惡劣,2017年,來自尖紮縣7個(ge) 鄉(xiang) 鎮30個(ge) 村的251戶946人,搬到了現在的移民安置點。但究竟如何能“搬得出、穩得住”,還要“能致富”呢?

德吉村依托黃河水利風景和交通便利等優(you) 勢,打造了鄉(xiang) 村旅遊產(chan) 業(ye) 項目,如今搬下來的農(nong) 牧民全都吃上了旅遊飯。“除了開農(nong) 家樂(le) 、經營特色小吃,我們(men) 還結合生態管護、旅遊開發、產(chan) 業(ye) 扶持等領域積極開發就業(ye) 崗位,解決(jue) 了352人的就業(ye) ,群眾(zhong) 真正實現了就近就地就業(ye) 。”德吉村第一書(shu) 記洛加才讓說。

2018年10月,德吉村被農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部評為(wei) “中國美麗(li) 休閑鄉(xiang) 村”。2020年7月,文化和旅遊部、國家發展改革委確定了第二批擬入選全國鄉(xiang) 村旅遊重點村名單,德吉村名列其中。

曾經是黃河岸邊一塊貧瘠的土地,曾經是偏遠草場飽含艱辛的牧人,如今易地搬遷,讓荒山變成了綠洲,讓夢想照進了現實,更破解了“一方水土養(yang) 不活一方人”的困境。

“德吉”在藏語中意為(wei) “幸福”,如今德吉村的村民們(men) 正以黨(dang) 的扶貧政策優(you) 勢和鄉(xiang) 村旅遊文化資源“雙擎”驅動,篤定前行在鄉(xiang) 村振興(xing) 之路上。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海“德吉”的“幸福密碼”:從“水比油貴”到“山水畫中遊”

從貧困戶到富裕戶,從“吃水難”到住進碧水、丹山的“中國最美休閑鄉村”,德吉村人樂開了花。村口牆上貼著的搬遷前後家庭條件對比照片,常令人憶苦思甜。[詳細] -

青海省德吉村:黃河岸邊的美麗嬗變

2020年7月,文化和旅遊部、國家發展改革委確定了第二批擬入選全國鄉村旅遊重點村名單,德吉村名列其中,成為當地的旅遊名片。[詳細] -

青海省尖紮縣德吉村裏找幸福

“德吉”在藏語中意為“幸福”。“遊客在我的農家院裏,既能體驗到傳統藏式風情,又能享受到新農村的便捷舒適,他們常說在德吉村能找到幸福的滋味。”卓瑪太說。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信