堅持生態第一,把“石渠特色”找出來做起來強起來

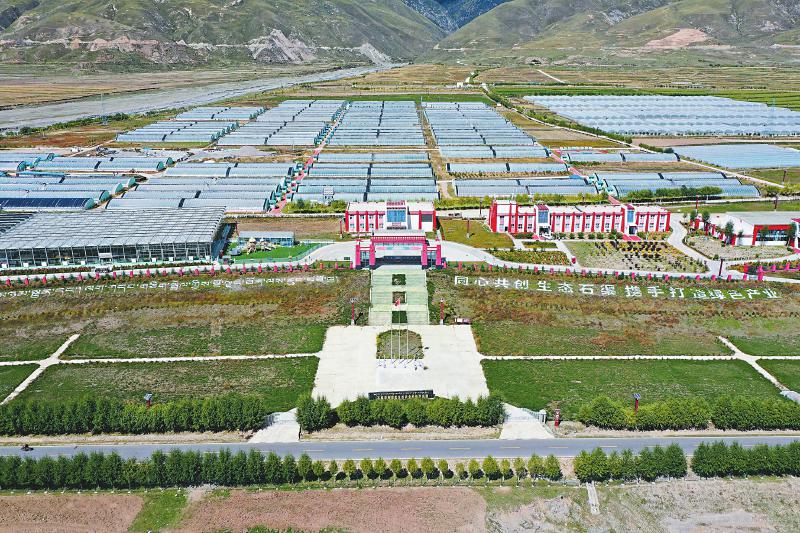

石渠縣鄧瑪觀光生態農(nong) 業(ye) 科技示範園,2020年實現產(chan) 值5049萬(wan) 元。四川日報全媒體(ti) 記者 吳聃 攝

9月28日,成都市農(nong) 林科學院高級農(nong) 藝師楊斌一行來到新疆阿勒泰市,考察這裏的大果沙棘,想把它引入到四川海拔最高的四川省甘孜藏族自治州石渠縣栽種。楊斌之所以想引進大果沙棘,是因為(wei) 其極佳的保持水土、防風固沙、改良土壤的特性,極其適合石渠。

作為(wei) 與(yu) 石渠縣展開產(chan) 學研合作的農(nong) 業(ye) 科技部門,在成都市金牛區對口支援工作隊的強力引進、支持下,成都市農(nong) 林科學院的多個(ge) 團隊長期往返於(yu) 蓉石兩(liang) 地,不斷地摸清“高原的脾性”,在與(yu) 生態相協調的前提下,把具有“石渠特色”的農(nong) 業(ye) 一步步地找出來、做起來、強起來,帶動農(nong) 民富起來。

選擇適合的 把握高原生態對農(nong) 業(ye) 的特殊要求

“成都市農(nong) 林科學院的專(zhuan) 家來了後,對我們(men) 發展高原農(nong) 業(ye) 的啟發和幫助很大。”9月10日,在金沙河畔壯觀的鄧瑪觀光生態農(nong) 業(ye) 科技示範園裏,石渠太陽部落生態農(nong) 業(ye) 發展有限公司技術負責人何劍平這樣說。

平均海拔4250米的石渠縣,是四川省“最高”的縣,“太陽部落”“雲(yun) 端之城”的別稱,也勾勒出其高寒、缺氧、欠發達的麵貌。

自2001年開始對口幫扶石渠縣教育起,金牛區已連續20年對口支援石渠發展,相繼幫助建成“金牛大道”、太陽部落廣場、鄧瑪觀光生態農(nong) 業(ye) 科技示範園……

2019年9月,成都市農(nong) 林科學院與(yu) 石渠太陽部落生態農(nong) 業(ye) 發展有限公司簽訂《產(chan) 學研合作協議》,對其經營的占地1.8萬(wan) 餘(yu) 畝(mu) 的農(nong) 業(ye) 科技示範園進行“適高原化”研究和指導。

當時,這個(ge) 示範園猶如一個(ge) “空降”園區——照搬其他省市模式生產(chan) 種植,沒有結合當地高原氣候、半農(nong) 半牧區域特點,蔬果種植遭遇“滑鐵盧”——產(chan) 量低、品種差、病蟲害頻發。

專(zhuan) 家團隊頻訪石渠,“適高原化”改造在此後3年間不斷深化。一方麵發揮高原日光充足的優(you) 勢,在園區推行高原育苗和栽培、肥水一體(ti) 化、精準均衡施肥等係列高原栽培技術,實現高原蔬菜優(you) 質化、標準化發展。另一方麵,利用高原冷涼氣候,發掘高原露地優(you) 勢產(chan) 業(ye) ,比如高原蒜苗在7-10月期間上市,與(yu) 成都平原形成錯季上市,效益更好。同時,發展蔬菜加工業(ye) ,如蘿卜、芫根、甘藍等,加工後不僅(jin) 化解了儲(chu) 運難題,也使高原產(chan) 品更豐(feng) 富。

如今,原本一年隻有土豆、蘿卜和白菜三樣菜吃的石渠人,不僅(jin) 四季都吃上新鮮蔬菜,“石渠”牌蔬菜還銷售到了青海、西藏部分地區。

培育特色的 開展科研讓獨有的白菌走出高原

到了石渠,不喝一碗白菌湯,猶如“不到長城非好漢”一樣,是種遺憾。由於(yu) 野生白菌一年隻長一次,且生長期隻有40天,故價(jia) 格不菲,每斤售價(jia) 超過百元。

“人工馴化羊肚菌用了22年,白菌也完全可以創造這個(ge) 奇跡,但是難度也很大。”從(cong) 2019年起,成都市農(nong) 林科學院研究員曾先富每年數次到石渠進行野外調查和實驗室栽培,苦苦探尋石渠白菌的生長奧秘。

7月14日至18日,曾先富團隊到石渠進行了今年首次白菌采樣和仿生態播種試驗等,首次采用全程低溫冷藏方式將采集的20餘(yu) 份標本完好無損地帶回成都深入研究。

與(yu) 此同時,他們(men) 設在石渠縣林業(ye) 和草原局內(nei) 的白菌實驗室也傳(chuan) 出了好消息:經過兩(liang) 年研究,對不同部位的草根顯微觀測,及子實體(ti) 、菌絲(si) 體(ti) 和不同部位草根分子測序分析,初步明確白菌的非菌根菌屬性。“這說明白菌內(nei) 部結構是可以分離培養(yang) 的,一定程度上降低了馴化難度。”曾先富很高興(xing) 。

好消息接踵而至:白菌菌絲(si) 培養(yang) 從(cong) 之前的6個(ge) 月縮短到了兩(liang) 個(ge) 月。現正開展液體(ti) 培養(yang) 研究,以期進一步縮短菌絲(si) 培養(yang) 時間,爭(zheng) 取達到20天左右。同時,項目組已開始仿野生播種栽培試驗,如果明年菌絲(si) 生長正常,人工馴化也許將會(hui) 比預計時間縮短1-2年。

打造現代的 建產(chan) 業(ye) 園發展現代化犛牛養(yang) 殖業(ye)

麵前的玉米林,足有兩(liang) 人高,玉米穗長結得多。“這片青儲(chu) 玉米地有500多畝(mu) ,是成都市農(nong) 林科學院今年首次試種的,看起來產(chan) 量不錯。”何劍平手指處,是為(wei) 石渠犛牛特別栽種的玉米地。

楊斌說,打造“石渠的”現代農(nong) 業(ye) ,犛牛養(yang) 殖是一個(ge) 必選項目。但按傳(chuan) 統方式放養(yang) 的犛牛,食草量驚人。因此,必須加快高產(chan) 量畜草研發,青儲(chu) 玉米就是優(you) 質可選方案。

從(cong) 2018年起,楊斌團隊分別在海拔3000米-3800米區域試種青儲(chu) 玉米。在長沙幹馬鄉(xiang) 的草原上,一片土建工程建設正酣。那是由金牛區援建的石渠縣現代畜牧產(chan) 業(ye) 園一期工程。總規劃麵積3萬(wan) 餘(yu) 畝(mu) ,其中含6000畝(mu) 牧草草種基地、5000畝(mu) 放牧基地。

眼前的一期工程,是500畝(mu) 核心區內(nei) 的首個(ge) 示範牧場,建成後存欄1000頭犛牛。這樣存欄數的牧場,石渠縣將建10個(ge) ,同時配套建設1個(ge) 犛牛產(chan) 業(ye) 管理服務中心、1個(ge) 有機肥加工廠。

楊斌團隊積極研發多年生牧草,目前又啟動了超高產(chan) 牧草的研發,每畝(mu) 產(chan) 量可高達2萬(wan) 公斤,是普通草場的153倍。如果成功,犛牛集中規模養(yang) 殖的瓶頸將被徹底打破。

“石渠風光很美,生態很脆弱,發展產(chan) 業(ye) 要嚴(yan) 謹再嚴(yan) 謹,必須堅持生態第一的原則。在這個(ge) 過程中,我們(men) 既要大膽探索,又要小心實施。”楊斌念念不忘高原農(nong) 業(ye) 的生態首要原則。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

四川省石渠縣:探索生態修複+模式 讓綠水青山重現

經過當地各部門的努力,昔日破舊難聞的宜牛二村砂場已經煥然一新,一個集生態修複、流域汙染治理、科學實驗和旅遊觀光於一體的生態修複示範項目展現在村民眼前,成為當地村民新的打卡地。[詳細] -

四川省石渠縣:天更藍 水更清 山更綠

整治草地退化,動了真格。5年前,石渠縣長羅林在“黑土灘”立起帳篷,白天黑夜帶著牧民在草原上攻堅種草。僅2014年至2018年,石渠縣就實施退牧還草200萬畝。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信