推進川西北生態示範區建設 四川省甘孜州探索多樣化“生態+”模式

道孚縣道塢濕地公園冬日美景。蘭(lan) 毅 攝(資料圖)

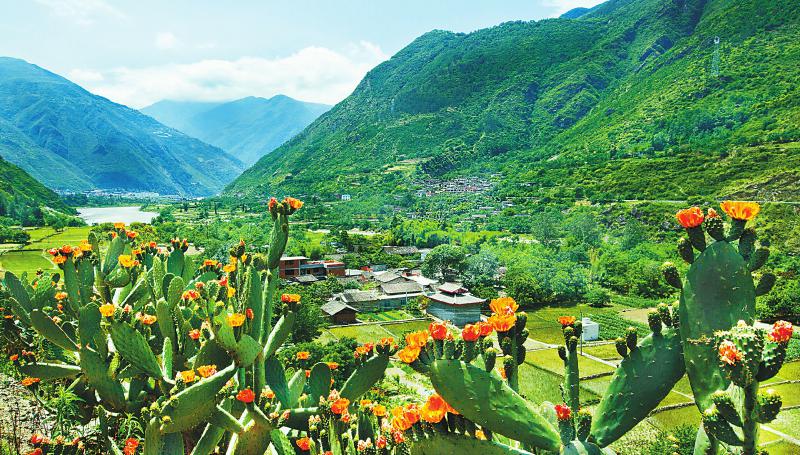

瀘定仙桃種植基地花開景象。 甘孜州生態環境局供圖(資料圖)

冬日的四川省甘孜藏族自治州瀘定縣得妥鎮聯合村草木依然鬱鬱蔥蔥,在茂盛的落葉林下,年初種下的天麻已悄然“蘇醒”,生態天麻基地迎來首個(ge) 采收季。采挖、搬運、分揀、包裝、銷售……連日來,村民們(men) 忙個(ge) 不停。

今年以來,聯合村立足自身森林資源優(you) 勢,引導村民林下種植天麻,不爭(zheng) 田、不占地,把保護生態環境和發展經濟有機結合,走出了“林下天麻、護了森林、富了百姓”的產(chan) 業(ye) 路。

日前,瀘定縣被命名為(wei) 全國第五批“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,成為(wei) 繼稻城縣之後,甘孜州第二個(ge) 獲此殊榮的地區。

目前,甘孜州林地麵積696.18萬(wan) 公頃,森林麵積535.8萬(wan) 公頃,森林蓄積4.85億(yi) 立方米,天然草原946.67萬(wan) 公頃,總量均列全省第一。

以生態旅遊統籌經濟社會(hui) 發展,構建生態環境大保護新格局。據統計,甘孜州年均接待生態遊客200餘(yu) 萬(wan) 人次,實現旅遊綜合收入近10億(yi) 元。

甘孜“生態+”綠色發展模式,為(wei) 川西北生態示範區建設提供可參考、可實踐的本土樣本。

生態+特色農(nong) 業(ye) 一加一減增綠增收

59歲的澤翁丹增是白玉縣章都鄉(xiang) 一名普通的護林員,據他介紹,章都鄉(xiang) 森林資源豐(feng) 富,20世紀80年代,過度的砍伐,讓蒼翠的高山變得滿目瘡痍。1998年,天然林資源保護工程正式實施,白玉縣全麵停止森工生產(chan) ,澤翁丹增和許多林業(ye) 職工一樣,放下斧頭、拿起鋤頭,從(cong) “砍樹人”到“種樹人”再到“護林人”。

守住生態保護紅線,打贏藍天、碧水、淨土保衛戰,白玉縣實現森林覆蓋率47%,森林蓄積量排列全省第二、甘孜州第一。

作為(wei) 甘孜州北路生態文明建設重地,白玉縣不斷推進生態修複,入選全國50個(ge) 生態綜合補償(chang) 試點縣之一。在另一邊,甘孜“東(dong) 大門”瀘定縣發展“生態修複+特色農(nong) 業(ye) ”模式,讓河穀荒山變成致富金山。

仙桃是生長在亂(luan) 石叢(cong) 中的仙人掌所結的果子。瀘定地處大渡河流域,海拔1500米以下的區域存在氣候幹燥、土壤貧瘠、植被覆蓋率低、水土流失嚴(yan) 重等問題。當地村民利用仙人掌生長特性,在荒山荒坡大規模種植。在冷磧鎮桐子林村,就有78戶村民栽種仙人掌。

村民餘(yu) 有平今年種植的仙桃已采摘完。冬季是仙人掌休養(yang) 生息的時節,需要將多餘(yu) 的葉片去除,以便蓄積養(yang) 分、利於(yu) 來年豐(feng) 產(chan) 。正在山坡上勞作的餘(yu) 有平說:“我家從(cong) 0.7畝(mu) 荒坡到連片種植,目前已種植有七八畝(mu) 仙人掌,仙人掌結的果子售價(jia) 從(cong) 每個(ge) 0.2元到1元多,以前摘果騎摩托,現在摘果開小車。”餘(yu) 有平的仙桃越種越多,收入節節攀升。

據瀘定縣農(nong) 牧農(nong) 村局負責人介紹,目前瀘定縣種植仙人掌2萬(wan) 餘(yu) 畝(mu) ,不但有效改善了瀘定幹旱河穀生態脆弱環境,減少水土流失,而且年產(chan) 量1.5萬(wan) 餘(yu) 噸仙人掌果,除了直接銷售果實,還連帶開發出果汁、果酒、麵膜等高附加值產(chan) 品,帶動種植戶人均增收1000餘(yu) 元。

小小仙桃是村民致富增收的“黃金果”,更是甘孜州科學植綠、促進生態價(jia) 值轉化為(wei) 經濟價(jia) 值的生動實踐。

推進生態修複,發展生態產(chan) 業(ye) 。近年來,甘孜持續做好增綠“加法”和治沙(荒)“減法”,目前已實現人工造林31.7萬(wan) 畝(mu) 、封山育林64.95萬(wan) 畝(mu) 、森林撫育165.77萬(wan) 畝(mu) ,退化草原麵積較2015年底減少374.49萬(wan) 畝(mu) 。同時,圍繞現代農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係,加快“三個(ge) 百公裏”綠色生態產(chan) 業(ye) 帶和“兩(liang) 個(ge) 百萬(wan) 畝(mu) ”特色農(nong) 林產(chan) 業(ye) 基地建設,建成基地103.26萬(wan) 畝(mu) ,扶持和培育新型經營主體(ti) 41家,實現了增綠增收共贏。

生態+全域旅遊 走出惠民致富新路

道塢濕地公園被稱作“道孚縣城之腎”。冬日暖陽下,濕地倒映著藍天白雲(yun) ,霞光湖水、候鳥徙居,三五成群的市民和遊客,來來往往地穿梭在公園小道上。

2018年開始,道孚縣對道塢濕地進行全麵恢複建設,種樹栽花、去汙除臭、修道鑿渠……使濕地成為(wei) 道孚旅遊名片之一。

同樣的轉變也在色達發生。在金馬草原旁的洛若金礦區,今年以來植被平均高度增加了15厘米,植被覆蓋率達到了100%。

“我們(men) 在洛若金礦區植被恢複的770畝(mu) 土地上種植了紫花苜蓿、波斯菊、柳蘭(lan) 等觀賞花卉,以及披堿草、老芒麥、燕麥等高產(chan) 牧草,並配套建設了步遊棧道和觀景台。”色達縣農(nong) 牧農(nong) 村和科技局局長郅忠雲(yun) 介紹,春暖花開時,這裏將呈現出一片色彩斑斕的美景。

生態旅遊正是“綠水青山就是金山銀山”的轉換妙方。甘孜州致力於(yu) 發展全域旅遊,在發揮旅遊致富效能的同時,構建起生態環境保護新支點。

稻城縣香格裏拉鎮亞(ya) 丁村距香格裏拉鎮34公裏,亞(ya) 丁自然保護區就因為(wei) 依靠該村而得名,素有“最後的香格裏拉”的美譽。亞(ya) 丁村充分利用良好的自然生態、絕佳的旅遊資源,圍繞“保護促旅遊、旅遊促發展、發展促保護”的思路,充分發揮旅遊功效。

2014年,村民格絨尼瑪將家中閑置破舊的房屋改造成為(wei) 風情濃鬱的藏家小樓,村裏再幫助協調出租,辦起民宿接待,格絨尼瑪參與(yu) 民宿務工,全家年收入一躍跨入20萬(wan) 元大關(guan) 。另外34戶村民與(yu) 格絨尼瑪一樣,將閑置房出租,盤活農(nong) 村現有資產(chan) ,70%的農(nong) 村居民房屋已納入資本化運作。

手捧“旅遊金飯碗”,亞(ya) 丁村從(cong) 曾經落後的村落變為(wei) 稻城縣最富有的村落。

目前,生態旅遊業(ye) 對稻城GDP貢獻已超過50%,旅遊收入對農(nong) 牧民增收貢獻已超過60%。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

保護生態 打通“綠水青山”與“金山銀山”的轉換通道

近年來,四川省甘孜藏族自治州巴塘縣大力實施天然林保護修複,加強生物多樣性保護,提升森林覆蓋率、草原綜合植被蓋度,生態環境持續向好。[詳細] -

依靠文旅實現快速發展 四川甘孜把生態文明建設示範區繪入藍圖

截至“十三五”末,甘孜州城鎮居民人均可支配收入達到36521元,農村居民人均可支配收入達到13967元。[詳細] -

四川省石渠縣:天更藍 水更清 山更綠

整治草地退化,動了真格。5年前,石渠縣長羅林在“黑土灘”立起帳篷,白天黑夜帶著牧民在草原上攻堅種草。僅2014年至2018年,石渠縣就實施退牧還草200萬畝。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信