江源科考探秘高原水生態“微觀世界”

莽莽江源,奧秘多多。當很多人被地球“第三極”上的雪山冰川、草原河流、飛禽走獸(shou) 所吸引時,江源科考的一些隊員們(men) 卻沉浸於(yu) 尋覓浮遊植物、底棲動物等微小生物中,探秘高原水生態的“微觀世界”。

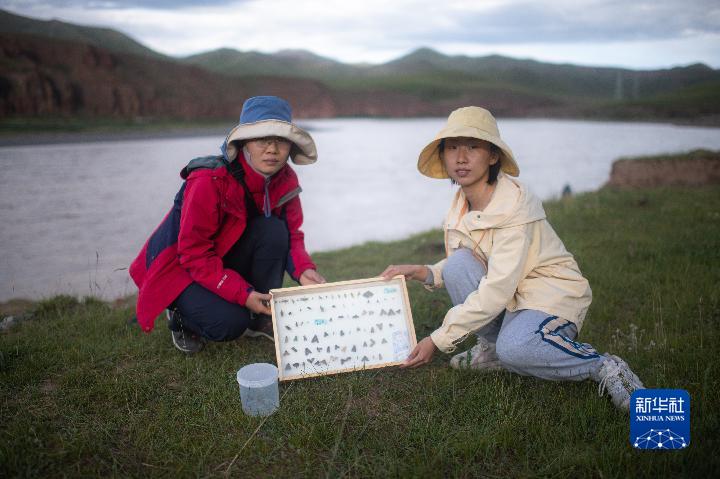

7月25日,長江科學院科考隊員李魯丹在采集浮遊動物樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

2022年江源綜合科學考察中,長江源區的水生態和水環境狀況是科考觀測重點。每到一處采樣點,來自長江科學院的“90後”科考女隊員李魯丹,就會(hui) 取瓶拖網采集浮遊生物標本,或用毛刷從(cong) 附著基質上刷取著生藻類,或從(cong) 堆在解剖盤中的河床底質裏挑揀底棲動物。

7月25日,長江科學院科考隊員在采集著生藻類樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

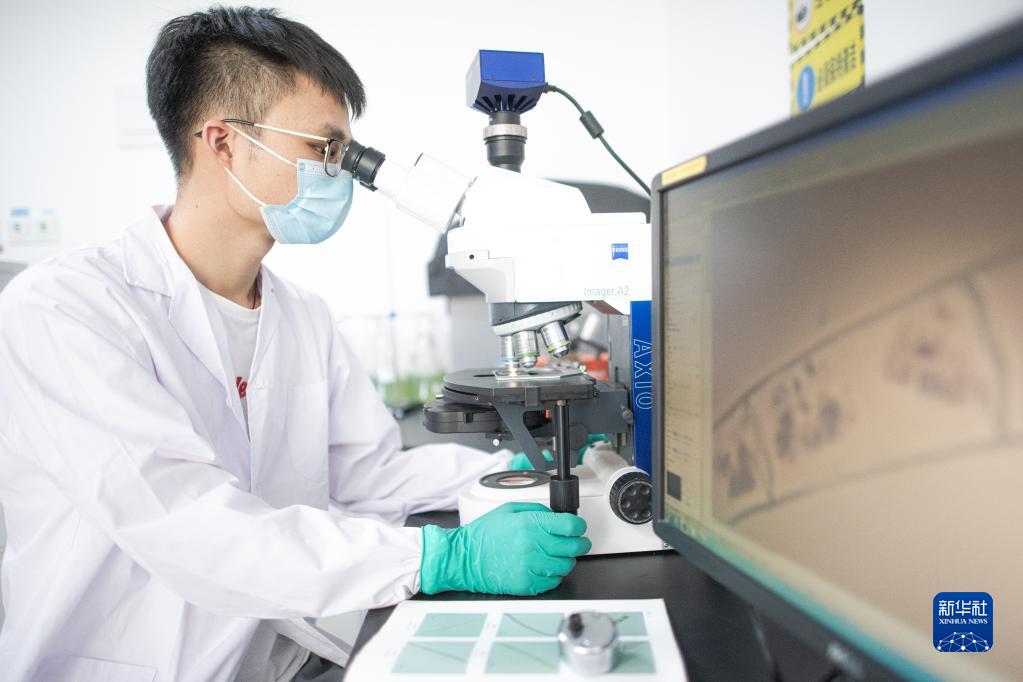

長江源水生態中的浮遊植物、浮遊動物、底棲動物、著生藻類是李魯丹此次科考關(guan) 注研究對象。除了底棲動物能用肉眼觀察和分揀出來之外,浮遊生物個(ge) 體(ti) 微小,隻能現場采集樣品固定,再在實驗室用顯微鏡來詳細觀測研究。這項科考研究也被隊員們(men) 稱為(wei) “最考眼力的科研任務”。

“它們(men) 體(ti) 型雖小,但在水生態中起著關(guan) 鍵作用。”研究浮遊生物7年多的李魯丹介紹,一方麵浮遊生物是魚類的餌料,是水中食物鏈的基礎;另一方麵這些生物可以作為(wei) 水環境質量的指示器,直接反映水質好壞。

7月24日,長江科學院科考隊員李魯丹在采集底棲動物樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

多年江源科考數據顯示,長江源區目前監測到浮遊植物超過40種,底棲動物超過30種。“受高原水體(ti) 溫度低,貧營養(yang) 等自然條件環境影響,江源水生生物和平原地區相比種類少、密度低。”李魯丹分析說,長江源地區的浮遊植物以矽藻為(wei) 主,很多都是高原特有種屬,是江源重要的生物資源和基因庫。

在野外科考中,科考隊員韓成完成水質監測的同時,也經常幫助隊友李魯丹拖網采樣。“水生態中,生物多樣性也是體(ti) 現水質好壞的標準。”科考中側(ce) 重水環境檢測的韓成介紹說,近年來長江源區水質總體(ti) 保持在Ⅰ-Ⅱ類,雖然長江源區浮遊植物和動物數量不多,但多樣性指數相對較高,“‘微觀世界’保持健康,才能實現長江源水生態係統的良性循環。”

7月24日,長江科學院科考隊員在采集底棲動物樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

每個(ge) 采樣點完成一整套采樣分揀程序,李魯丹和隊友相互配合也至少需要半小時。采樣結束後,眼花腳麻成為(wei) 常態。

“雖然科考采樣過程比較枯燥,但在顯微鏡下能看到各種形態的獨特藻類,有的像五角星,有的長著鞭毛,就會(hui) 獲得感滿滿。”李魯丹說,目前針對江源水生態“微觀世界”的研究,還有大量空白之處和待解之謎,“值得我們(men) 用一生來探索。”(參與(yu) 采寫(xie) :肖藝九)

7月26日,長江科學院科考隊員在采集著生藻類樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

8月3日,在長江科學院實驗室,科研人員對長江源區采集的藻類樣本進行鑒定。 新華社記者 肖藝九 攝

7月25日,長江科學院科考隊員在采集底棲動物樣本。 新華社記者 肖藝九 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

江源科考發現升溫3攝氏度或將致高原植被退化

以近3年平均氣溫為基準,當氣溫升高3攝氏度時,長江源和瀾滄江源地區的高寒草甸植被將出現覆蓋度降低、物種密度下降、生物多樣性減少等難以逆轉的退化風險。[詳細] -

江源科考:我用雷達測冰川

在青海開展的2022年江源綜合科學考察中,冰川觀測是重要內容之一。來自長江水利委員會長江科學院的科考隊員們,首次使用地質雷達探測長江源冰川厚度,積累基礎數據。[詳細] -

江源科考:“昆蟲捕手”探究高原生物多樣性

高原地區的飛蛾有著與平原地區不同的生物特征。科考發現,江源地區的很多飛蛾絨毛比較厚,飛行相對緩慢。張國月介紹說,“高原地區晝夜溫差大,絨毛多、飛行慢,也是這邊飛蛾抗寒能力的體現。” [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信