陸切:團結之花盛開

麻吾峽

陸切村采訪之行其實是源於(yu) 前不久赴青海省貴德縣報道青海省首家鑄牢中華民族共同體(ti) 意識主題展館落成,與(yu) 新街鄉(xiang) 原書(shu) 記更青才讓的一番熱聊,他在那裏一待就是十年,與(yu) 那裏的山水民眾(zhong) 很有感情,我覺得他提供的線索也自然會(hui) 足夠“典型”!

貴德縣新街鄉(xiang) 陸切村在貴德縣城往西南不到一個(ge) 小時的車程範圍之內(nei) ,也有縣域公交連通。

一路的蔥綠拱衛不久便切換成了聳天的山門場景:一些褐色山峰分立在兩(liang) 旁,山勢競上,在藍天的映襯下盡顯西部原野之蒼涼美感。山門進入便是聞名的麻吾峽穀。地勢逐漸抬高,海拔高度顯示為(wei) 2856米。麻吾峽是藏語“峽口”的意思。峽穀當間寬闊河床懷抱中的一徑流水“莫覺沃河”(མོ་གྲོག)源自上遊直亥神山一直流到經過貴德縣的那條古老的大河中。麻吾峽山體(ti) 坑坑窪窪,現出累累橢圓的小洞穴來,人們(men) 說它因風蝕形成也是可以想象的,因為(wei) 峽口是浩蕩長風的通衢。這幾日,待在縣城持續高溫,往高地行進的過程正是享受清涼的愜意之旅。“陸切陸切”,我內(nei) 心有些急切的向往。車子駛過一個(ge) 彎道。驀然,麻吾山穀消失在明亮的後視鏡中……

陸切村的三個(ge) 訪談

車到陸切村直奔村委會(hui) 辦公室見到村黨(dang) 支部書(shu) 記切羊加措,他身著潔白的襯衫,胸前一枚黨(dang) 徽在正午的陽光下格外鮮豔奪目。一旁的四社社長俄見才讓在指揮村民往隔壁一間屋子裏搬東(dong) 西,切羊書(shu) 記說在布置一個(ge) 展廳。乘坐俄見才讓的“剛鬆”(藏語對三輪摩托的稱謂),切羊書(shu) 記引我到村裏老人才旦家。村級硬化路兩(liang) 邊都是有院落的農(nong) 舍,俄見才讓一邊駕馭“剛鬆”一邊東(dong) 一下西一頭手指著:“這邊是回族人家。”“那個(ge) 是撒拉人家。”“還有這家是藏族。”從(cong) 事先拿到的資料看,陸切村是一個(ge) 典型的多民族村落,全村民族成分多,藏、漢、回、撒拉、土族,是享譽全省的民族團結進步示範村。切羊書(shu) 記向我說明這次前往訪談的對象才旦老人曾經在海南民師讀過書(shu) ,知識豐(feng) 富,加上又是前任村黨(dang) 支部書(shu) 記,先安排到他家裏走訪。

進入一個(ge) 大院門,看到裏麵有兩(liang) 個(ge) 門庭,切羊書(shu) 記說這是才旦老人與(yu) 他女兒(er) 的家。才旦老人今年72歲,外相儒雅。他說自己曾在海南民族師範學校讀書(shu) ,六十年代末回鄉(xiang) 務農(nong) 。才旦老人在寬敞高大的房間裏坐在爐灶邊翻閱一冊(ce) 厚厚的出版物,邊向我介紹陸切村史:“陸切”是藏語སྦྲུལ་འཁྱིལ的口語音變,是蛇盤踞的意思。陸切人當初是從(cong) 黃南尖紮陸切地方遷移過來的,至今已近四代。關(guan) 於(yu) 民族團結的話題,才旦老人說他這個(ge) 房子就是請的一個(ge) 叫海畢因的回族工匠主持建造的,他很滿意!“我和海畢因的父親(qin) 就是老朋友。”另外才旦老人還例舉(ju) 他與(yu) 陸切四隊回族韓金城的友誼:“我和老韓在日常生活當中都是相互幫助的朋友。”切羊書(shu) 記說才旦老人曾是陸切村現任村委會(hui) 主任韓金城的前任村長(現在稱村委會(hui) 主任不叫村長)。“我們(men) 倆(lia) 誰到誰家裏都沒有什麽(me) 忌諱,他來我家喝茶,我也去他家吃東(dong) 西。”才旦老人呷了口茶抹抹嘴接著說道。才旦老人說因為(wei) 自己家勞力不夠,有時也從(cong) 經濟相對寬裕的老韓那裏借點錢。“有時候因為(wei) 有些情況到期還不上他也不催。”另外,才旦老人也讚揚多民族團結的“兩(liang) 委會(hui) ”班子在村規民風方麵的成果。“一個(ge) 藏族支書(shu) 和一個(ge) 回族主任搭班子本身也體(ti) 現了民族團結。”在一旁的切羊書(shu) 記向我介紹:陸切村以各民族“共存、共融、共建、發展、和諧”為(wei) 主題,紮實開展精神文明建設活動。村“兩(liang) 委”班子在實踐中特別注意把民族政策教育融入到日常的勞動、生活之中,在群眾(zhong) 家庭及個(ge) 人遇到婚喪(sang) 嫁娶和困難時,各民族群眾(zhong) 之間都熱情主動地進行幫助;在平時交往中,各民族群眾(zhong) 都注重互相尊重民族風俗習(xi) 慣,誠懇相待;陸切二社的藏族群眾(zhong) 切羊尖措在新建生豬養(yang) 殖場選址時放棄了較好地段而選址在遠離回族及撒拉族群眾(zhong) 居住的山腳下進行建設;各民族之間通婚、在紅白事上互相幫忙、民族節日時互相慶賀歡樂(le) 與(yu) 共……民族團結的好風尚在陸切村蔚然成風。

在才旦老人家中吃過簡單的飯食,我們(men) 去馬路南頭四社的一戶人家——拜訪回族村民韓生春老人。韓生春老人的庭院二分天下,中間開一道門與(yu) 一爿菜畦的小院相隔。韓生春老人白須飄飄,精神矍鑠。屋裏待剩下我們(men) 兩(liang) 人。我把手機放到一圈沙發跟前的茶幾上,跟他講清楚采訪內(nei) 容就點開錄音鍵。之前,切羊書(shu) 記說過陸切村百分之八十的各族村民都會(hui) 講藏語。為(wei) 了活躍氣氛,我跟韓生春老人講了幾句藏語,他都非常流利地做了回答。韓生春的漢語口音略帶青普音(青海人說普通話):“我們(men) 原來是化隆縣卡崗山上阿什努地方的(筆者注:今化隆縣卡崗鄉(xiang) 阿什努村),我爺爺輩上(他重申“或者是爺爺的爺爺”)是藏族。我父親(qin) 本姓馬,當初在馬步芳軍(jun) 被抓來當兵,青海解放初期就當逃兵一口氣跑到陸切。經過貴德尕讓(筆者注:今貴德縣尕讓鄉(xiang) )時,遇到一位漢族老人,他告訴我父親(qin) 逃難改姓埋名穩當些。於(yu) 是改姓韓。 ”韓生春老人提到的這些地名,我在作家張承誌進入卡力崗的凝練文字中屢有目擊。這些地方根據地方史誌的記載,大約在清乾隆年間,卡力崗(ཁ་སྒང་།)的土著藏族都因為(wei) 信仰改宗,大多數隨了回族,民間至今通行藏語。韓生春老人語速沉靜,在午後清亮的光芒中,室內(nei) 陳設和素潔的牆麵以及韓生春老人坦然的表情像是款款回憶……仿佛是發生在昨天的故事:“然後我父親(qin) 一個(ge) 人跑到陸切投靠一戶藏族人家打工糊口,當地都是藏族人家。因為(wei) 父親(qin) 人誠實幹活又十分賣力,加上懂藏語,大家交流融洽,有點糧食和一點積蓄之後,那戶藏族人家問父親(qin) 你有沒有家人?父親(qin) 說有,在卡崗山上阿什奴(ཨ་སྔོན།)村子裏的老人們(men) 給父親(qin) 湊了一點錢讓他把家人接回陸切。父親(qin) 就回家把母親(qin) 、妻子和孩子接回陸切了。當地耕地不多,我父親(qin) 用鐵鍁挖了兩(liang) 三畝(mu) 地,家境也慢慢好起來。”韓生春老人望著窗外:“陸切當地本來有藏族,之後來了回族,之後是漢族、撒拉族、土族。”“我們(men) 家當初是住在下莊的。村子裏的藏族老人說,下莊藏民多,你一個(ge) 回族做什麽(me) 都不太方便,你住上莊吧。”韓生春老人手指院子:“就是這裏兒(er) ,這個(ge) 老莊廓(筆者注:院落)。當時打莊廓(筆者注:建築打基礎)的時候,全村的藏族人都來幫忙,隻用一天時間就完成了。”“當時,打莊廓那天,藏族老人們(men) 前來坐在一起喝茶為(wei) 了長精神,藏族年輕人打莊廓的夯土牆。”韓生春老人說他兒(er) 子的家就是他家前麵那幢房子。韓生春老人說他大哥家今天定親(qin) ,他的午飯就在那裏在吃的。明天搭禮,後天成婚新娘入家門。聊到村風,韓生春老人說,陸切村的藏族人家辦喜事都會(hui) 請回族,我們(men) 去上席也一樣吃肉喝茶拌糌粑。我們(men) 辦喜事也叫上藏族兄弟,一家一家地請。“那時候雖然條件不是太好,但是大家都會(hui) 認真回禮。藏族人拿著龍碗來。大家在一起喜氣洋洋。”“我們(men) 一起幹活時,大家都是共用幾個(ge) 杯子喝茶,一個(ge) 饃饃掰著吃。”“村子裏的風氣也是尊老愛幼,村裏有一座清真寺和一座藏傳(chuan) 佛教寺院,各個(ge) 宗教之間相互尊重,都是前人們(men) 留下的好傳(chuan) 統,有些變成了村規。”采訪之後我拿到陸切村委會(hui) 為(wei) 我提供的材料:近年來,陸切村委會(hui) 在鄉(xiang) 委鄉(xiang) 政府領導下,開展民族團結進步創建“進家庭”活動,通過“五星級文明戶”、“五好家庭”“好媳婦”“孝親(qin) 敬老”等評選活動,弘揚正氣,樹立新風,湧現出李加才讓、東(dong) 主加等國家、省州縣先進模範人物;組織藏族、漢族、回族、撒拉族、土族群眾(zhong) 開展射箭、民族飲食培訓等活動,豐(feng) 富群眾(zhong) 文化生活,增進各民族群眾(zhong) 之間的感情,不斷夯實民族團結進步示範村的內(nei) 涵;為(wei) 充分調動村裏婦聯、團組織、治保、寺管會(hui) 等內(nei) 部管理組織參與(yu) 和諧村莊建設的主動性和積極性,村“兩(liang) 委”班子堅持落實“一事一議”等民主管理製度。近年來,村“兩(liang) 委”班子與(yu) 內(nei) 部管理組織配合默契,成功調解各類矛盾糾紛20餘(yu) 件;村“兩(liang) 委”還經常組織寺管會(hui) 成員集中學習(xi) 黨(dang) 的各項方針、政策,加大了對文化陣地、村容村貌、以及民族宗教政策法規的宣傳(chuan) 投入;通過板報、橫幅、標語等方式,積極開展民族團結宣傳(chuan) 教育活動;經常組織黨(dang) 員、幹部學習(xi) 黨(dang) 的民族宗教政策和有關(guan) 法律、法規,增強了幹部群眾(zhong) 的民族團結意識和法製觀念,村裏多年沒有發生漢藏回群眾(zhong) 之間的糾紛,真正做到了小事不出社、大事不出村;“兩(liang) 委”班子注重與(yu) 周邊村莊的友好和諧工作,采取聯誼、走訪等辦法加強和增進與(yu) 常牧鎮拉德村、過馬營鎮角色村群眾(zhong) 之間的交流和感情,草山糾紛矛盾也得到極大改善;陸切村“兩(liang) 委”班子成員共 5人,其中漢族幹部1人、藏族幹部3人、回族幹部1人,都是村裏通過民主選舉(ju) 產(chan) 生的。村“兩(liang) 委”一班人在一起,誰出了問題,主動承擔責任,大家相互批評幫助。有意見會(hui) 上講,會(hui) 下不講;當麵講,背後不講,隻補台,不拆台,相互信任,互相尊重,團結不同意見、多聽不同意見,相互監督,村“兩(liang) 委”班子的凝聚力越來越強……

關(guan) 於(yu) 陸切村這個(ge) 民族團結進步先進典型,我此前與(yu) 原青海日報社副總編輯、著名作家王文瀘前輩聊過。他告訴我,他們(men) 在2004年到陸切村采寫(xie) 過一篇報道,題目是《生命中不可承受之重》,報道內(nei) 容是陸切村醫——全國民族團結進步先進個(ge) 人李加才讓的事跡。除了李加才讓,陸切村還有前任書(shu) 記東(dong) 主加,他不但是全國民族團結進步先進個(ge) 人,也是領導群眾(zhong) 致富的“領頭羊”。在這一點上,才旦老人與(yu) 我交談時認為(wei) 多民族地區的基層幹部要團結群眾(zhong) ,更要在團結穩定的基礎上帶領群眾(zhong) 謀福利奔小康。他感慨村官“不好當”!

從(cong) 韓生春老人家裏出來,我上了俄見才讓開來的一輛“小雙排”,從(cong) 三輪的“剛鬆”到四輪雙排的“升級”待遇於(yu) 我也是生平第一次,我很興(xing) 奮,一路上和他們(men) 開起玩笑來。經過村頭的莊稼地我看到壓彎了腰身的油菜地。切羊書(shu) 記告訴我,今年旱情嚴(yan) 重,這幾天又是多雨天氣:“必須抓緊收割。”一旁的俄見才讓說上麵給了一個(ge) 農(nong) 業(ye) 機械配給項目,村裏準備成立農(nong) 機服務隊。

在一個(ge) 硬化的田間地頭的拐角,我見到陸切村資料裏提到的紅筍地,紅筍地邊上站著一位戴草帽的中年人。切羊書(shu) 記介紹他是村委會(hui) 會(hui) 計陳貴平,是這塊紅筍地的承包者。陳貴平告訴我2015年新街鄉(xiang) 通過調整農(nong) 牧產(chan) 業(ye) 結構,引進大戶種植露天蔬菜,而他陳貴平通過在種植大戶的地裏種植學習(xi) ,逐漸掌握了一些種植蔬菜的技術。他自己從(cong) 鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 手中流轉土地100畝(mu) (6.67公頃)土地,種植紅筍,試種十分成功,“我們(men) 鄉(xiang) 適合紅筍生長,一年種兩(liang) 茬。”陳貴平操著一口地道的青海話,他對陸切村跟鄉(xiang) 裏的情況都非常熟悉:近幾年新街鄉(xiang) 的蔬菜產(chan) 業(ye) 按照特色化發展、區域化布局、標準化生產(chan) 、規模化種植的思路加快轉型升級,已經逐步形成了山川種植發展新模式,為(wei) 貴德縣蔬菜產(chan) 業(ye) 提質增效和農(nong) 民增收闖出一片新天地:“陸切村水澆地旱地統共3576畝(mu) ,村裏種植經濟作物紅筍1000畝(mu) 。”“土地流轉也可以自己承包種植,給菜農(nong) 、種植大戶們(men) 帶來了很大的利潤,還解決(jue) 了剩餘(yu) 勞力。”“紅筍收獲後老板直接到地頭收銷路不用擔心。” 記者通過陳平貴的介紹看到產(chan) 業(ye) 調整後的蔬菜種植成為(wei) 鄉(xiang) 村產(chan) 業(ye) 振興(xing) 、帶動農(nong) 戶增收的重要支柱,感到由衷高興(xing) !“因為(wei) 疫情承攬紅筍加工的甘肅那邊物流不通,所以今年紅筍不景氣。”看著一地長勢良好的紅筍,確實讓人心憂!

在陸切村更靠南的“貴德雪山露源畜產(chan) 品開發有限公司”我們(men) 也對“公司+農(nong) 戶”的形式建成的標準化養(yang) 殖場有了進一步認識。切羊書(shu) 記說陸切村發展牛羊養(yang) 殖的大戶共有8戶,全村通過發展高原特色生態養(yang) 殖業(ye) ,提高了養(yang) 殖戶的經濟效益,廣大群眾(zhong) 得到了實惠,產(chan) 品結構也更趨合理……

歸途。午後日頭偏西纖雲(yun) 散淡,經過的幾處刈割的莊稼地,右邊是麥子左邊是青稞,油菜地蓬鬆的穗杆仿佛在弓腰恭迎收割……

乘車回縣城的路上,年輕的司機小曾指著右前方一座宅院“那個(ge) ,麻吾村村長家裏的老二媳婦就是藏族。”

晚上回到縣城的住所,臨(lin) 睡在采訪本上隨手寫(xie) 下幾行字,也算是此行的一點感受:一、麻吾峽口風疾、莫覺沃河流長;二、陸切是塊寶地;三、承誌老師卡崗之行的“回藏結鄰的化隆大山”與(yu) 此行造訪相關(guan) 聯;三、各民族之間交往、交流、交融是鑄牢中華民族共同體(ti) 意識的前提。(新利平台 文/成瓊)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

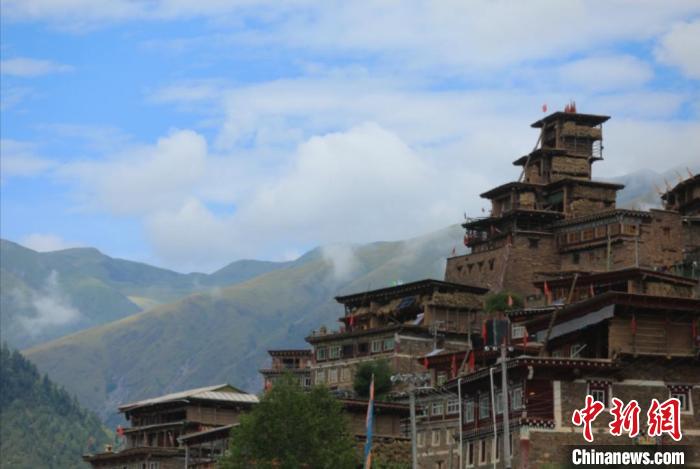

直擊“活”了近700歲的四川壤塘藏式老碉房

有著近700年曆史的日斯滿巴碉房安靜地屹立於四川省阿壩藏族羌族自治州壤塘縣宗科鄉加斯滿村石波寨。在陽光照耀下,6樓的木欄上,新收割的青稞散發出淡淡清香,76歲的碉房主人洛吾王爾甲正坐在3樓客廳繪製唐卡。[詳細] -

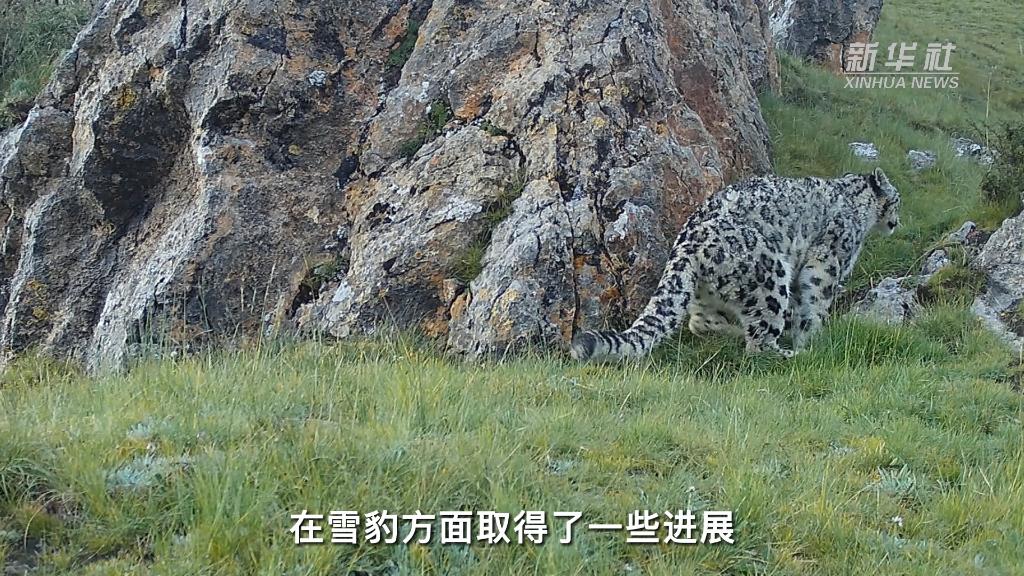

守望12年 50位科研人員在三江源累計拍攝超10萬張雪豹影像

2010年至今,在北京大學的技術指導支持下,來自山水自然保護中心的50位年輕科研工作者,在三江源地區累計拍攝超10萬張雪豹影像,共識別出400多個雪豹個體。[詳細] -

紮根高原,探尋大地寶藏(講述·弘揚科學家精神)

穿越巍巍昆侖,翻過祁連達阪,丈量柴達木盆地……30餘年間,他和同事們以高山為伴,穿行戈壁荒灘,在茫茫高原上探尋大地寶藏。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信