晴空一鶴排雲上——“鳥中大熊貓”黑頸鶴的守護故事

從(cong) 青藏高原到雲(yun) 貴高原,數千裏天路上,一排排黑頸鶴振翅高飛、衝(chong) 破層雲(yun) ,年複一年。最新觀測數據顯示,我國黑頸鶴種群數量已從(cong) 10年前的萬(wan) 隻左右,增加到現在的約1.7萬(wan) 隻。

種群數量增長、棲息區域擴大,在高原繁育、遷徙的黑頸鶴經曆了從(cong) “人鶴爭(zheng) 地”到“人鶴共舞”。“鶴丁興(xing) 旺”見證高原生態之變,展現人與(yu) 自然和諧共生的理念。

這是位於(yu) 青海省海北藏族自治州門源回族自治縣鴛鴦花海濕地中的黑頸鶴(2022年6月24日攝,無人機照片)。新華社記者 李占軼 攝

從(cong) 銳減到增長的“逆風飛翔”

在我國分布的9種鶴中,黑頸鶴是唯一終生生活在高原地區的鶴種,其中青藏高原是黑頸鶴的主要繁殖地,雲(yun) 貴高原是它們(men) 的主要越冬地。黑頸鶴出生時通體(ti) 黃色,半歲時渾身披灰,成年時頸、尾變成褐黑。因羽毛黑白為(wei) 主,加上數量稀少,黑頸鶴被稱為(wei) “鳥中大熊貓”。

高原環境相對惡劣和脆弱,加上過去部分地區開墾耕地、過度放牧,黑頸鶴數量在20世紀末銳減至約6000隻。

位於(yu) 四川省阿壩藏族羌族自治州的若爾蓋濕地,黑頸鶴每年5月飛來築巢、繁殖。當地濕地管理局負責人介紹,上世紀90年代,若爾蓋的黑頸鶴大約有400隻,“目前增長到1000隻左右”。

不僅(jin) 在若爾蓋,多地黑頸鶴數量大幅增加,活動區域明顯擴大。在貴州省畢節市威寧彝族回族苗族自治縣,前來越冬的黑頸鶴從(cong) 30年前的200多隻增加到近2000隻,相鄰的貴州省六盤水市今年首次發現黑頸鶴活動。青海觀測到黑頸鶴的分布位點已超過100個(ge) 。

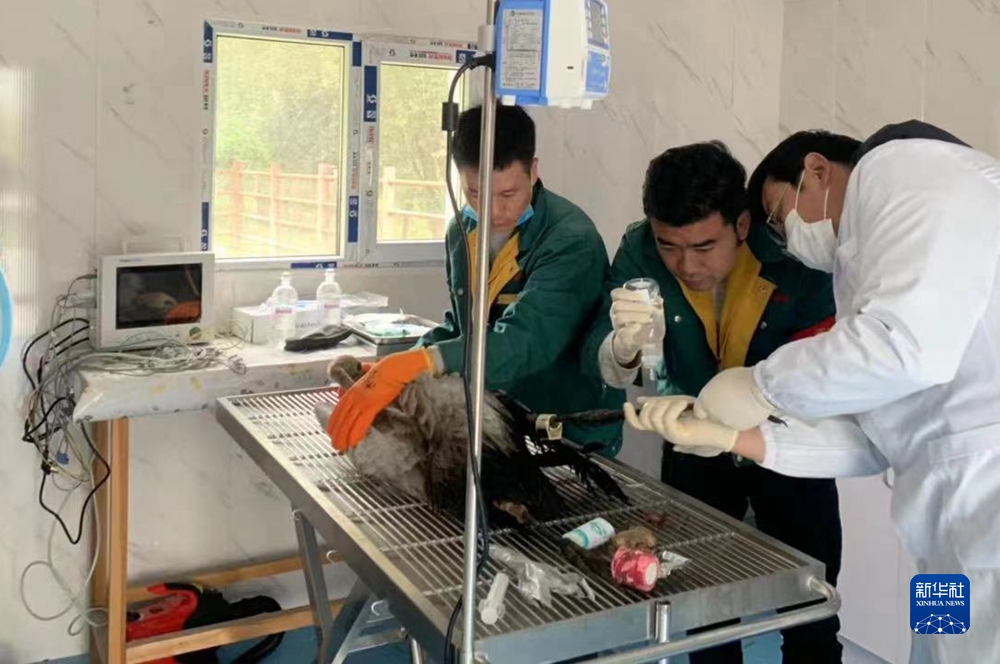

2020年秋季,西寧野生動物園的工作人員在救助落單的黑頸鶴“小灰”。新華社發(西寧野生動物園供圖)

中國科學院西北高原生物研究所、北京林業(ye) 大學等科研團隊分別開展的觀測項目最新結果顯示,目前我國黑頸鶴數量在1.7萬(wan) 隻左右,比10年前增加約7000隻,種群增速明顯。

北京林業(ye) 大學郭玉民教授團隊長期關(guan) 注和研究黑頸鶴。他打開手機定位追蹤軟件,屏幕上布滿密密麻麻的彩色圓點。郭玉民說,每個(ge) 圓點都是一隻帶上衛星定位追蹤腳環的黑頸鶴,“每隔兩(liang) 小時回傳(chuan) 一次位置信息,以此研究黑頸鶴的分布和遷徙情況”。

“觀測發現,黑頸鶴棲息地域範圍不斷擴大,遷徙路線更加豐(feng) 富。”郭玉民說,除了大家熟知的春夏往北、秋冬往南遷徙方式,部分種群還會(hui) 出現春季南遷、秋季北遷、東(dong) 西互遷等新現象。

基於(yu) 種群數量不斷增加,世界自然保護聯盟2020年已將黑頸鶴在瀕危物種紅色名錄中的保護級別由原來的“易危”調整為(wei) “近危”,從(cong) 受威脅物種名錄中移除。中國科學院西北高原生物研究所副研究員李來興(xing) 說,黑頸鶴是高原生態環境變化的指示物種,“‘鶴丁興(xing) 旺’成為(wei) 我國生物多樣性保護的範本”。

在貴州草海國家級自然保護區棲息的黑頸鶴(2022年3月8日攝)。新華社記者 楊文斌 攝

從(cong) “爭(zheng) 地”到“共生”的生態共識

青海湖是我國最大的內(nei) 陸鹹水湖,吸引各地遊客前來遊覽體(ti) 驗。包括黑頸鶴在內(nei) ,每年數以萬(wan) 計的候鳥來到青海湖鳥島繁衍生息和遷徙經停,曾有大量遊客慕名前來觀鳥。

如今,鳥島上的遊客服務中心變成生態管護站點,各類旅遊經營設施已被拆除。2017年以來,鳥島景區閉門謝客,停止一切旅遊經營活動,讓“觀鳥天堂”恢複為(wei) “鳥的天堂”。

碧水藍天,萬(wan) 鳥歡歌。“減少人類幹擾,改善濕地生態,是對黑頸鶴等各種鳥類的最好保護。”青海湖國家級自然保護區管理局局長何玉邦說,從(cong) 景區到濕地,從(cong) 開發到保護,如今每年都有上百隻黑頸鶴來鳥島及周邊濕地繁衍棲息。

從(cong) “人鶴爭(zheng) 地”到“人鶴共生”的變化,近年來在黑頸鶴種群的越冬地、繁衍地成為(wei) 普遍場景。

在貴州草海國家級自然保護區迎著朝陽起飛的黑頸鶴(2021年1月13日攝)。新華社記者 楊文斌 攝

在貴州威寧草海畔一座汙水處理廠管護設備的江長林,腦海中不時閃現他曾在草海上撐船捕魚的畫麵。“我20多歲就在草海捕撈魚蝦,水淺用撮箕,水深就撒網。”江長林回憶,平日圍湖捕魚,周末載客觀光,“最多時一天收入能超過1000元”。

海拔超過2000米的威寧草海,周邊不僅(jin) 居住著數萬(wan) 居民,也是黑頸鶴的重要越冬場。

20世紀中期開始,由於(yu) 人口增長、生計貧困,當地大規模圍湖造田,向湖要糧。最高峰時,草海中上千條漁船捕撈,40多平方公裏的水麵驟減至5平方公裏。魚蝦減少,水質變差,黑頸鶴幾近絕跡。

直麵困境,痛下決(jue) 心。全麵禁漁、關(guan) 閉碼頭、汙水處理,近10年來威寧縣退城還湖2萬(wan) 畝(mu) 、退耕還湖6萬(wan) 畝(mu) 、通過生態移民退村還湖5000多戶、新修1個(ge) 萬(wan) 噸汙水處理廠……

當地投入60多億(yi) 元治理後,煥然一新的草海濕地,終於(yu) 喚回黑頸鶴漫天盤旋。年過40歲的江長林“洗腳上岸”後,成為(wei) 一名草海巡護員,兼職汙水處理廠管護。同樣忙碌,卻是不同心境,“不與(yu) 黑頸鶴爭(zheng) 地,才能給自己和子孫留下一片綠水藍天”。

“隻有人鳥共生,才能長遠發展”,已成為(wei) 眾(zhong) 多黑頸鶴保護地的共同理念。在甘肅尕海,周邊禁止采砂、退出采礦、禁牧休牧,湖泊告別三度幹涸曆史,水域麵積不斷擴大,黑頸鶴回歸翱翔;在雲(yun) 南大包山,當地實施棲息地生態修複項目,恢複濕地超過9000畝(mu) ,為(wei) 黑頸鶴預留更多棲息生態空間。

在貴州草海國家級自然保護區棲息的黑頸鶴(2021年1月13日攝)。新華社記者 楊文斌 攝

從(cong) “驅趕”到“共舞”的千裏守護

“黑頸鶴開始北飛,請注意‘接駕’”“已安全抵達若爾蓋,請放心”“路過高稈植物和電線,請觀察是否有受傷(shang) 雛鶴”……盡管黑頸鶴早在數月前就已飛離,但貴州威寧草海巡護隊副大隊長劉廣惠的手機上,仍然不斷接收著來自黑頸鶴遷徙路上的各種信息。

這個(ge) 名為(wei) “黑頸鶴保護網絡”的微信群中,147名成員都是來自青海、西藏、四川、貴州、雲(yun) 南等省區的生態環保巡護管護人員。事無巨細的關(guan) 心、心心念念的背後,是沿著黑頸鶴遷徙路線的一場曠日持久、綿延千裏大守護。

這是貴州草海國家級自然保護區的萬(wan) 噸生活汙水處理廠(2019年6月20日攝,無人機照片)。新華社記者 陶亮 攝

在西寧野生動物園百鳥苑,兩(liang) 歲多的黑頸鶴“小灰”正在林間覓食,遇到遊客也毫不害怕。2020年秋,這隻不足半歲的黑頸鶴在青海省果洛藏族自治州班瑪縣野外落單,被當地牧民發現後送來西寧進行緊急救助。

“剛來時小家夥(huo) 身體(ti) 很虛弱。因為(wei) 全身灰色,我們(men) 給它取名‘小灰’,每天單獨喂養(yang) 魚苗、麥粒等食物。”西寧野生動物園相關(guan) 負責人何順福介紹,經過全身體(ti) 檢、傷(shang) 口處理、單獨飼養(yang) 後,小灰恢複健康,逐漸掌握各類生存技能,“等小灰完全長大後,我們(men) 將通過配對,繁育更多小黑頸鶴”。

祁連山南麓,年近六旬的郭玉民教授,正帶著學生觀測和分析黑頸鶴幼鳥換羽的時間和規律。“在西部地區很多民族傳(chuan) 統文化中,黑頸鶴是吉祥的象征,深受群眾(zhong) 喜愛。”郭玉民說,黑頸鶴繁殖、撫育、遷徙還有很多未知謎團,需要通過科研觀測來發現,“知曉黑頸鶴,才能更好保護黑頸鶴”。

貴州草海國家級自然保護區,退耕還湖成效明晰可見(2022年7月8日攝,無人機照片)。新華社記者 陶亮 攝

每年秋季,雲(yun) 南昭通、貴州威寧等黑頸鶴越冬地的不少農(nong) 戶,都會(hui) 將靠近濕地種植的土豆、玉米、蘿卜等農(nong) 作物,采收一部分,留下一部分在地裏供秋冬歸來的黑頸鶴取食。

“以前怕鳥來,現在盼鳥來。”貴州省威寧縣草海鎮塔山社區農(nong) 民潘東(dong) 虎說,過去全家人靠玉米、土豆、蔬菜生活,看到地裏出現黑頸鶴都是驅趕,如今家裏寬裕了,不用再與(yu) 鶴爭(zheng) 那點糧食,“黑頸鶴多了,意味著環境好了,家鄉(xiang) 生態變好,人和鶴都能一起過得更好”。(完)

貴州草海國家級自然保護區,草海巡護隊副大隊長劉廣惠(左一)和隊員在日常工作巡護中(2021年7月8日攝)。新華社記者 陶亮 攝

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海澤曲草原守望者:多傑老人和“高原仙子”一家的生態故事

22年的守護,讓多傑對“金灘鳥島”裏的生靈充滿了感情,“就像是一個個好朋友,看見它們,我就從心底裏高興。”[詳細] -

澤曲河畔幸福的黑頸鶴一家

澤曲河畔,黑頸鶴夫婦正帶著兩隻寶寶悠然散步。隻見兩隻黑頸鶴寶寶一身毛茸茸的黃褐色絨毛,走起路來搖頭晃腦,時而站立,時而撲倒,憨態可掬,可愛極了。[詳細] -

黑頸鶴群“落戶”祁連山木裏濕地

近年來,隨著祁連山下天峻縣不斷加強環境治理、濕地生態修複,縣域內濕地生態環境得到持續優化,優美的生態環境也吸引了“鳥類大熊貓”黑頸鶴群等大批珍稀候鳥棲息繁衍。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信