新春走基層丨西藏西巴村:小康路上,人口再少也不掉隊

衛央在家門口。人民網記者 徐馭堯攝

對衛央來說,在外讀書(shu) 的幾年,家鄉(xiang) 西巴村的變化可謂天翻地覆。

“房子修繕一新,道路平坦整潔,家裏人的收入也不斷提高。三年時間,貧困的帽子摘了,大家對生活充滿了希望。”坐在家裏新建的小樓裏,衛央語帶興(xing) 奮地描述著自己的新生活,“交通改善最為(wei) 明顯,曾經自己去鎮裏上學,摩托需要四五十分鍾,路上顛簸得不行;現在道路好了,還通了汽車,幾分鍾就能到鎮上。”

西藏自治區察隅縣西巴村,這個(ge) 以珞巴族為(wei) 主的村莊僅(jin) 有18戶居民。衛央的母親(qin) 、珞巴族村民新央就是村裏曾經的兩(liang) 戶建檔立卡貧困戶之一。貧困,是因為(wei) 新央不願意讓任何一個(ge) 孩子失學。

曆史上,珞巴族曾長期處於(yu) 刀耕火種的階段,村子裏的孩子讀書(shu) 學習(xi) 都很不容易,家人格外珍惜這個(ge) 機會(hui) 。雖然新央家養(yang) 了一些雞,但因為(wei) 沒有勞力,個(ge) 人能力有限,交通也並不便利,生活改善隻能依靠集體(ti) 幫忙。村支書(shu) 米古麗(li) 清楚新央的情況,一直琢磨著能幫新央家。

米古麗(li) 和孩子們(men) 在家門口。人民網記者 徐馭堯攝

隨著精準扶貧工作的開展,2015年起,村裏迎來了種植鐵皮石斛的扶貧產(chan) 業(ye) 。

“種好了,每戶能分一萬(wan) 多元。”“但誰都沒種過,死了可咋辦?”兩(liang) 種念頭一直在米古麗(li) 心頭打架,最後,幫助新央的心思占了上風,米古麗(li) 一家承包下了鐵皮石斛的種植。

一開始,米古麗(li) 家包下了四個(ge) 大棚,專(zhuan) 門種植鐵皮石斛。沒想到,由於(yu) 看管不善,鐵皮石斛一夜之間全部枯死,投入都打了水漂。米古麗(li) 的丈夫不服,第二年再接再厲:吸取了上一年的教訓,他不斷改善種植方式——察隅氣候環境較好,露天比大棚內(nei) 更適合種植,西藏其他地區的種植經驗未必實用。隨著他一點點試驗,這批鐵皮石斛終於(yu) 活了。

如今,鐵皮石斛產(chan) 業(ye) 每年不但能給村集體(ti) 分紅,還能給貧困戶分紅1.25萬(wan) 元。在扶貧產(chan) 業(ye) 的支持下,新央一家脫了貧。隨著孩子走出校園,有了自己的收入,新央的家庭負擔逐步減輕,日子一天天好了起來。如今,她一家住在國家出資支持修建的房子裏,生活寬敞舒適。

新央的新家。人民網記者 徐馭堯攝

對西巴村而言,人口較少,人際關(guan) 係簡單,脫貧負擔也輕鬆;但人口少,村子的管理也常常礙於(yu) 親(qin) 戚關(guan) 係不好開展工作,修建基礎設施也缺少資金和勞力。曾經擔任村委會(hui) 主任的金建是黨(dang) 的十八大代表,她在村裏工作時,時常頭疼親(qin) 戚們(men) 的“要求”。

“村裏有一些供困難群眾(zhong) 的保障資金,資金使用有明文要求,但是有時候,一些親(qin) 戚總是希望借來從(cong) 事與(yu) 民生無關(guan) 的‘周轉’。”金建說,“這種情況必須嚴(yan) 詞拒絕,不然口子一旦開了,村裏的規矩就亂(luan) 了。得益於(yu) 這種一碗水端平的嚴(yan) 格,村民們(men) 對我們(men) 村幹部都很服氣!”

依托國家對珞巴族發展的支持,米古麗(li) 和金建引入了不少資金,用於(yu) 平整水泥馬路、建設農(nong) 業(ye) 設施、修繕村文化室。錢有了,但是勞力依舊不足——“總不能都從(cong) 外麵找吧?”金建感慨。

金建在家笑得開心。人民網記者 徐馭堯攝

這時候,村幹部的威信派上了用場。米古麗(li) 和金建動員村裏黨(dang) 員先行,主動參與(yu) 村裏的基礎設施建設。在黨(dang) 員的帶領下,村裏不多的勞力,倒是把基礎設施完善的工作搞得有聲有色。

隨著基礎設施的改善,村裏的糧食好賣了,集體(ti) 產(chan) 業(ye) 也逐步形成氣候。西巴村居民的收入也在穩步提升——據介紹,2019年村民人均年收入已經達到近1.6萬(wan) 元,如今村子裏大家的住房煥然一新,道路整潔,西巴村成了遠近聞名的文明村。

不但口袋富了,西巴村人也樂(le) 於(yu) 傳(chuan) 承和保護珞巴族的民族文化。村裏不但建起了珞巴民族服飾編織項目,米古麗(li) 還帶頭參與(yu) 珞巴族民族語言保護,成為(wei) 了珞巴族分支之一義(yi) 都人義(yi) 都語的發音人,多次參與(yu) 相關(guan) 語言保護工程的語音錄製工作,還被國家語委評為(wei) “中國語言資源保護獎”先進個(ge) 人。“今天的孩子們(men) 對珞巴民族語言感興(xing) 趣,都會(hui) 來問我。看到他們(men) 興(xing) 致勃勃的樣子,我感到很欣慰。”米古麗(li) 說。

衛央大學畢業(ye) 後,就回到了生養(yang) 自己的西巴村,成了一名鄉(xiang) 村振興(xing) 專(zhuan) 幹。對她來說,村子變化看在眼裏,她也希望幫助村子進一步發展。“出去見過世麵,讀過書(shu) ,和土生土長的老鄉(xiang) 畢竟不一樣。雖然家人希望我走出去,但是還是希望回來為(wei) 家裏做點什麽(me) 。”衛央說。

“如果沒有黨(dang) 的好政策,我們(men) 很難脫貧。”金建感慨,“小康路上,我們(men) 銘記黨(dang) 和國家的支持,堅定不移地向前進,人口再少也不掉隊。”

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

新春走基層丨拉林鐵路施工的父子兵

今年過年,張騰終於能和父親張新鋒一起過年了,這是父子罕有的相聚。相聚的地點,卻在距離家鄉千裏之外的西藏自治區林芝市的拉林鐵路施工現場。[詳細] -

【新春走基層·他們的名字叫奉獻】24年,海拔5374米的堅守

山風呼嘯、寒星滿天,早上6點多,王勝全就在位於西藏的甘巴拉雷達站開始了一天的工作。[詳細] -

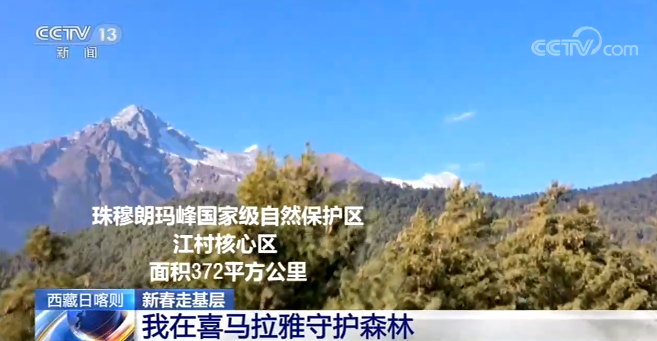

【新春走基層】西藏日喀則:我在喜馬拉雅守護森林

在祖國的西南邊陲——喜馬拉雅山脈南麓,有一支森林消防隊伍,他們長年駐守在中尼邊境的原始森林,保護著珠穆朗瑪峰國家級自然保護區的江村核心區。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信