4月4日,清明時節,西藏阿裏的黨(dang) 員幹部、解放軍(jun) 、學生及群眾(zhong) ,聚集獅泉河烈士陵園,祭奠英靈。

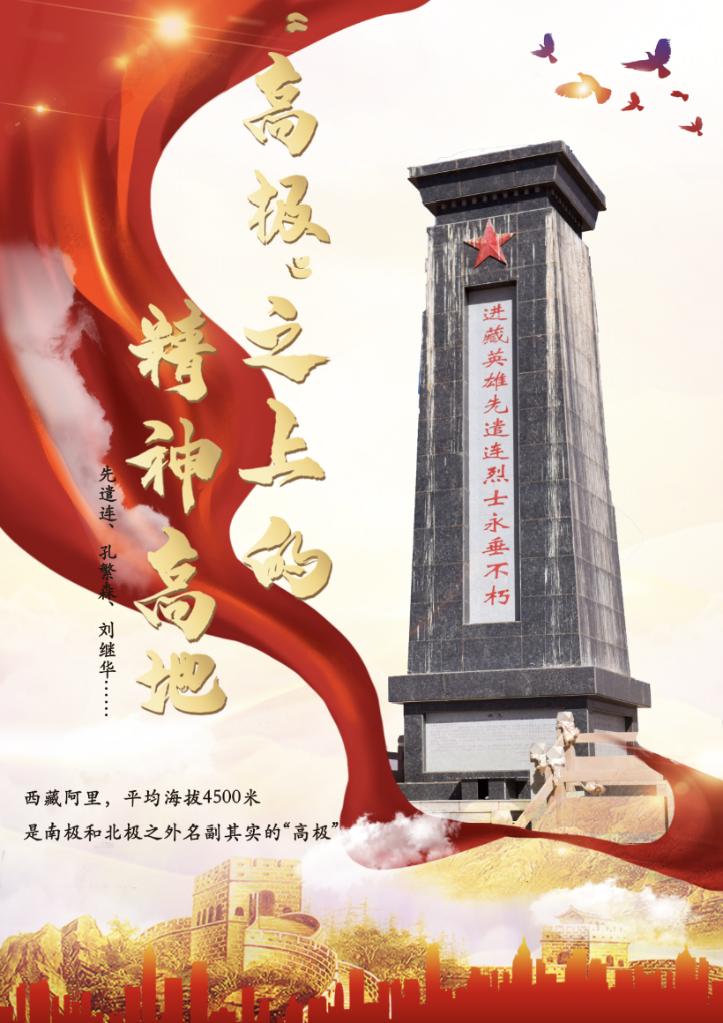

西藏阿裏,平均海拔4500米以上,是南極和北極之外名副其實的“高極”。西藏和平解放70年來,一代代奮鬥者,守護邊陲,建設邊疆,在惡劣的環境中創造“人間奇跡”。

偉(wei) 大的事業(ye) ,皆有精神,惟其精神,才能曆久彌新,賡續傳(chuan) 承,煥發出跨越時空的力量。

阿裏的黨(dang) 員幹部、解放軍(jun) 、學生及群眾(zhong) ,聚集在獅泉河烈士陵園裏緬懷先烈。(2021年4月4日 新華社記者張兆基 攝 無人機照片)

小學生細心擦拭著烈士的墓碑。(2021年4月4日 新華社記者翟永冠 攝)

一麵紅旗——挺進!挺進!挺進!人民的隊伍到藏北

羌塘草原,海拔4571米,進藏英雄先遣連烈士紀念碑巍然矗立。

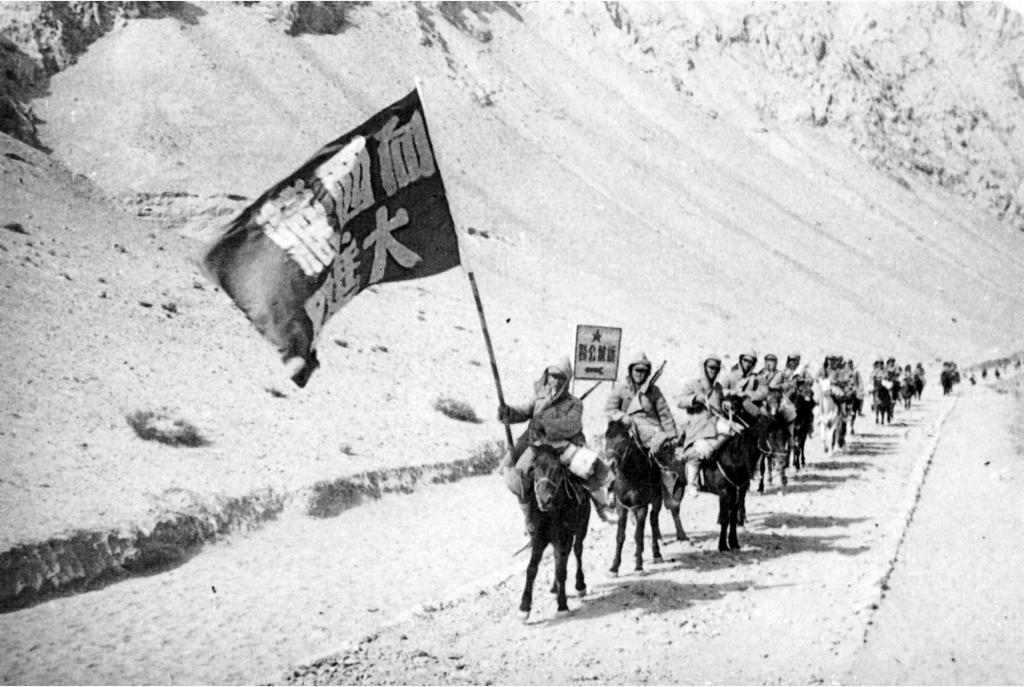

71年前,來自7個(ge) 民族的136名戰士,組成進藏先遣連,在黨(dang) 代表李狄三的率領下,從(cong) 新疆出發,挺進西藏阿裏。

1950年9月9日,先遣連到達阿裏改則境內(nei) ,日加木(紮布村)成為(wei) 被和平解放的村,插上了五星紅旗。

當年10月28日,先遣連進駐海拔4571米的紮麻芒堡,幫助農(nong) 奴放牧、打柴、打土匪,就地做好越冬準備。

進藏先遣連高舉(ju) 紅旗向西藏阿裏進軍(jun) (執旗者為(wei) 先遣連副連長彭青雲(yun) )。進藏先遣連紀念館提供

1950年8月,先遣連進入昆侖(lun) 山區。(新華社發)

今年65歲的紮布村老人紮日向記者講述先遣連的往事:“先遣連戰士向我嶽父買(mai) 羊,我嶽父要把羊給他們(men) ,但他們(men) 堅決(jue) 不同意,留下11塊銀元。”

但冬天的紮麻芒堡,條件極其惡劣,先遣連陷入斷糧、斷鹽的危險境地。一場高原病在戰士中蔓延開來,一些人全身浮腫、吐血,由於(yu) 缺醫少藥,死亡人數一天天增多,最多時先遣連一天舉(ju) 辦11場葬禮。

最艱難的時刻,李狄三堅定地說:“先遣連隻要剩下一個(ge) 人,就要像鋼針一樣紮在阿裏大地上。”

但犧牲仍在繼續。等到先遣連最終挺進阿裏的噶大克,已經犧牲了63人。

李狄三、巴利祥、吐爾遜、徐金全、阿廷芳……

雪域高原永遠留下了這些鮮活的生命,永遠鐫刻下這些如山的名字。

“挺進!挺進!挺進!人民的隊伍到藏北,趕走帝國主義(yi) 勢力,為(wei) 了國家統一。”當年李狄三所做的《挺進歌》,豪邁之情留存至今。

如今英雄已逝,但這種不怕苦不怕死、為(wei) 國家和人民犧牲一切的精神,如巍巍豐(feng) 碑,永駐乾坤,在高原生根發芽,影響著一代又一代的人。

65歲的紮布村藏族老人紮日向記者講述先遣連的往事。(2021年3月30日 新華社記者 格桑朗傑 攝)

一座豐(feng) 碑——視名利安危淡似獅泉河水,置民族團結重如岡(gang) 底斯山

烈士陵園內(nei) ,孔繁森墓旁,一簇簇紅柳堅韌挺拔。

孔繁森,就是高原上的紅柳樹。

“西藏的老人就是我的老人,西藏的孩子就是我的孩子。”孔繁森給患肺病的藏族同胞吸痰,用胸口為(wei) 聾啞老人暖腳,用不高的收入養(yang) 育孤兒(er) 。

“一塵不染,兩(liang) 袖清風,視名利安危淡似獅泉河水;兩(liang) 離桑梓,獨戀雪域,置民族團結重如岡(gang) 底斯山。”1994年11月29日,孔繁森因公殉職,時年50歲,身上有兩(liang) 件遺物:8元6角錢和他去世前寫(xie) 的關(guan) 於(yu) 發展阿裏經濟的12條建議。

71年來,人民英雄的事跡在高原流傳(chuan) 。

戰士楊天仁在先遣連行軍(jun) 途中因為(wei) 凍餓昏倒,掉了隊,之後被牧民救回了家。蘇醒後,他不住帳篷,隻睡羊圈,因為(wei) 部隊有紀律:不得侵犯民宅。歸隊前,他留下兩(liang) 塊銀元。

今天,孔繁森的精神和先遣連的精神已成一種精神基因,融入了阿裏黨(dang) 員幹部的血脈,激勵著人們(men) ,奮鬥不息。

在海拔4700米的革吉縣,被當地幹部戲稱為(wei) “兜底縣長”的武雲(yun) 鵬,床頭上就擺著一本關(guan) 於(yu) 孔繁森的傳(chuan) 記。這位來自中國聯通集團的援藏幹部,在近兩(liang) 年的時間裏向上申請援藏資金上億(yi) 元,心係當地的供暖、供氧、供水等民生兜底工作。

“在這麽(me) 高的海拔上,連呼吸都要用盡力氣,但我總是感覺時間不夠用,所以要加速奔跑,為(wei) 老百姓做更多的工作。”武雲(yun) 鵬說,“即使我犧牲身體(ti) 健康,沒顧上家庭,也是值得的。”

這是阿裏噶爾縣獅泉河鎮一景。(2020年6月29日 新華社記者 田金文 攝 無人機照片)

一段奇跡——為(wei) 有犧牲多壯誌,敢教日月換新天

一間低矮的土房裏,兩(liang) 個(ge) 掛麵箱子拚疊起來,蓋上木板和報紙,便是阿裏劄達縣前縣委書(shu) 記劉繼華的辦公點。

1976年10月,劉繼華響應國家號召,紮根在了“天邊阿裏”。當地老百姓說,劄達縣的道路,是劉繼華一步一步丈量出來的。

為(wei) 官17載,這位“清貧苦行僧”深入基層,一切從(cong) 簡。在阿裏博物館想要為(wei) 劉繼華布展立傳(chuan) 時,竟然找不到一張可用的照片,隻有一張貼在檔案上的二寸頭像。

在西藏發展的重要節點,總有像劉繼華這樣肩負初心使命的黨(dang) 員幹部站出來,在雪域高原上創造人間奇跡。

在劄達縣底雅鄉(xiang) 什布奇村,婦女主任群宗卓瑪帶領群眾(zhong) 抵邊放牧,像釘子一樣駐守在祖國邊疆,守護國家領土完整。

在改則縣搶古村,黨(dang) 支部書(shu) 記尼瑪頓珠領導村民成立合作社,統一安排勞動力生產(chan) ,組建了施工隊,辦起了農(nong) 機修理廠和商店。2017年,全村人均純收入近1.5萬(wan) 元,實現全村脫貧。

放眼整個(ge) 阿裏,2016年以來,建檔立卡貧困群眾(zhong) 6183戶23159人全部脫貧,7縣實現脫貧摘帽,139個(ge) 貧困村退出。“十三五”期間,2019年地區生產(chan) 總值完成62.4億(yi) 元,是2015年的1.68倍。

偉(wei) 大的精神,煥發出了改天換地的力量。

阿裏博物館副館長俞江說,阿裏是“世界屋脊的屋脊”,更是培育獻身理想信念的精神高地。

“偉(wei) 大的發展奇跡,正如獅泉河烈士陵園大門兩(liang) 旁鐫刻的對聯——為(wei) 有犧牲多壯誌,敢教日月換新天。” 俞江說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。