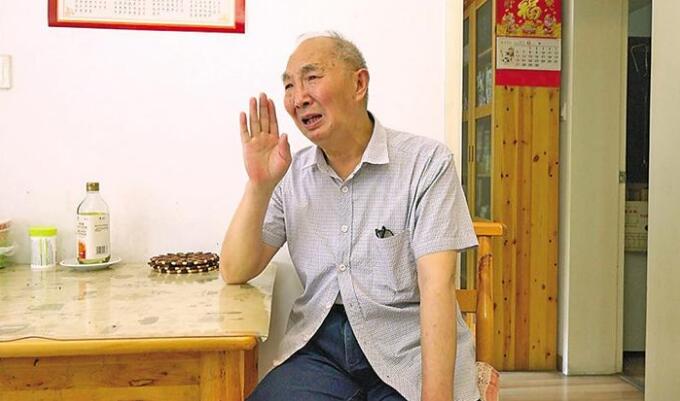

圖為(wei) 楊東(dong) 北講起過去時幾度哽咽。

“很感謝老百姓,軍(jun) 民關(guan) 係不是一句話,是靠實實在在奮鬥出來的、建設出來的!對不起啊,我很激動。”原75醫院副院長、74歲的楊東(dong) 北在回憶他們(men) 為(wei) 駐地百姓巡診治病的曆史時數次哽咽。

在建黨(dang) 100周年及黨(dang) 史教育推向深入之際,陸軍(jun) 第九五五醫院黨(dang) 委成立探訪小組,多方找尋老黨(dang) 員等退役老同誌聯係方式,由政委鄧洋帶隊深入四川追尋前輩足跡,挨家挨戶登門拜訪探望,聽他們(men) 講黨(dang) 史、講院史,共同追憶他們(men) 紮根西藏、建設西藏的流金歲月。

三本證書(shu) 和一本回憶錄

探訪的首站來到的是居住在成都的楊東(dong) 北家。他的愛人、74歲的尹桂芳也曾是九五五醫院的建設者,入伍就在外科工作。楊東(dong) 北1963年入伍,1965年進藏,1990年轉業(ye) 離藏,曾參加1973年甘孜抗震救災、1989年江達炭疽病救治等多項任務,榮立過三等功。

“回到地方後我閑不住,在部隊忙習(xi) 慣了,總想幹點事,繼續發揮餘(yu) 熱,現在我還擔任老年大學的英語班和電腦班教員,和學員們(men) 交流電腦的使用,以及PS、PR等軟件的操作。”當幹事劉啟亮正在驚訝眼前的這位滿頭白發的老同誌怎麽(me) 電腦還用得這麽(me) 熟練時,楊東(dong) 北似乎看出了大家的疑惑並作了解答。他隨即拿出三本紅色封麵的證書(shu) 一一翻開,“成華區優(you) 秀共產(chan) 黨(dang) 員(2018年)”“2016年示範黨(dang) 員”“2011—2012年度優(you) 秀共產(chan) 黨(dang) 員”這幾行大字赫然映入眼簾,形成很強的視覺衝(chong) 擊。雖然這僅(jin) 僅(jin) 是三本證書(shu) ,但說明和見證了老前輩、老黨(dang) 員是如何退役不褪本色,是如何不變初心、砥礪前行。

正當鄧洋向楊東(dong) 北介紹醫院發展近況、詢問醫院以前情況時,老人家拿出來厚厚一本《風雪高原六十載——中國人民解放軍(jun) 第七十五醫院回憶錄》。這是退役的老同誌們(men) 為(wei) 了銘記醫院光榮而不易的過去、為(wei) 後人留下的珍貴曆史資料,前些年在楊東(dong) 北的牽頭倡議下,自發組稿、自費編撰的回憶資料。回憶錄從(cong) 醫院如何組建一直寫(xie) 到各個(ge) 曆史時期醫院的發展變遷,匯聚了幾十位退役老同誌的心血,內(nei) 容豐(feng) 富而全麵、真實而客觀,體(ti) 現了他們(men) 對黨(dang) 的事業(ye) 充滿熱忱,以及對部隊和西藏的深厚感情。

“老百姓跟我們(men) 的感情很好,走到哪兒(er) 都感到特別安全。有一年炭疽流行,死亡率很高,我帶隊到一個(ge) 5000多人的卡貢鄉(xiang) 負責傳(chuan) 染病防控,沒有一個(ge) 人因病死亡,老百姓都特別信任我們(men) ,最後甚至不願意讓我們(men) 離開。當時住的是馬棚,每天5點過起床,然後巡診給老百姓看病,因為(wei) 炭疽病的原因不能騎馬,很多地方沒有路又不能開車,隻能徒步,一走就是一兩(liang) 個(ge) 小時……”回憶起過去,楊東(dong) 北滿臉激動。

“這是當時我們(men) 在醫院工作的時候做的,用了幾十年,搬了很多次家都舍不得丟(diu) ,有太多的回憶和太深的感情!”臨(lin) 走時,兩(liang) 位老人還拿出三把木椅給探訪組看,“那個(ge) 時候條件比現在苦,用電,需要自己白天發電,晚上點馬燈;吃水要到瀾滄江的上遊去挑,製劑輸液用水也是自己淨化蒸餾,工作人員自己試用,無不良反應才敢用;休假沒有客車,乘坐的是敞篷大卡車,快的五天,慢的十天半個(ge) 月……”

鄧洋聽罷握著楊東(dong) 北的手說:“在黨(dang) 中央、習(xi) 近平總書(shu) 記英明帶領和一輩輩老同誌的不斷努力下,現在條件一天比一天好,生活也方便多了,在工作上我們(men) 會(hui) 加把勁更進一步,相信以後醫院的變化進步會(hui) 更大!”

圖為(wei) 在陳宜彬(左二)家中。

陳宜彬已86歲高齡,曾任醫院副院長、原成都軍(jun) 區總醫院藥學部主任、中國藥學會(hui) 醫院藥學專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 委員、解放軍(jun) 藥學會(hui) 理事、四川省藥學會(hui) 理事、藥劑專(zhuan) 委會(hui) 常委,以及成都市和原成都軍(jun) 區多類藥學專(zhuan) 業(ye) 職務,還曾擔任《解放軍(jun) 藥學》《中國藥房》《藥學實踐》《西南國防醫藥》等雜誌編委。家屬陳世容77歲,也曾在醫院工作,是外二科護士長。

一走進陳老的家,兩(liang) 位老人便給探訪組一行遞來一杯咖啡、一杯茶水、一支雪糕,陳世容老人也陪著大家吃起了雪糕,讓人感受到老人生活的“年輕態”和對來訪者的熱情,更讓人感受到他們(men) 對老單位的深厚情誼。

“同誌們(men) 有機會(hui) 要多實踐,不要怕累、怕苦,我們(men) 原來內(nei) 二科的張鵬山主任給了我很深的印象。他是原來三醫大的高材生,他在執行任務、救治病人的時候專(zhuan) 心致誌,在給病人查體(ti) 的時候非常認真,用他老師的話講,在他查體(ti) 的時候你用棍子敲他他都不知道。這樣的大夫,很是受人尊敬。”

陳老掩飾不住內(nei) 心的激動,繼續說:“1959年,傳(chuan) 染科護士長餘(yu) 小福,隨部隊在紮木剿匪的時候,匍匐到一處灌木叢(cong) 旁救護一名重傷(shang) 員,傷(shang) 員因疼痛喊出聲音暴露目標,敵人一梭子機槍打過來擊中餘(yu) 小福,餘(yu) 小福壯烈犧牲。”“在我一生當中,給我印象最深刻的還是在75醫院30年,在西藏的30年,很難割舍這種情愫,我真心地希望現在九五五醫院的同誌們(men) 熱愛西藏、熱愛邊疆。什麽(me) 叫做歲月靜好,實際上是有那麽(me) 一部分人在負重前行!”

陳老年紀雖大,但還不忘把自己總結的工作經驗傳(chuan) 授給大家:“現在有的同誌可能覺得科研命題很不好找、很難,其實很直觀,簡而言之來說,什麽(me) 是你們(men) 的命題呢?就是現在所發表的知識和你自己擁有的知識,對你所麵對的問題不能夠覆蓋、不能夠得到解釋,它就是你的研究課題。”

臨(lin) 走前,陳老非要將自己的一幅畫“歲寒三友”贈送給醫院,以對後輩鞭策激勵,還極力挽留探訪組吃晚飯:“新兵吃老兵是我們(men) 過去好的作風和傳(chuan) 統。”大家不約而同地笑了起來。

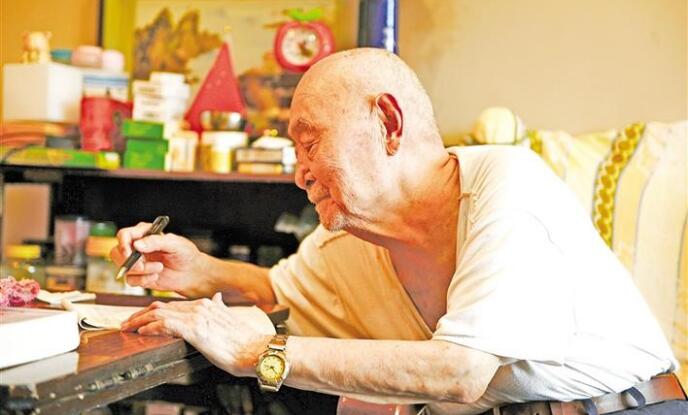

圖為(wei) 李生智用筆紙與(yu) 鄧洋交流。

“老人家要保重好身體(ti) ,感謝你們(men) 對醫院作出的卓越貢獻。請你們(men) 放心,我們(men) 會(hui) 擼起袖子加油幹,把醫院建設得更好!歡迎你們(men) 和後輩有時間回家看看。”鄧洋和老人的眼眶都充滿淚花,依依不舍地道別。

李生智老人曾是醫院院長,雖已95歲,聽力不是很好,但仍精神矍鑠。88歲的妻子杜含芳曾是醫院內(nei) 科主任,4個(ge) 子女有3人都曾在醫院工作。

走進李老的家,李老的愛人和子女、女婿等早就在家熱熱鬧鬧圍了一大圈,對醫院此次探訪很是期待。

“醫院為(wei) 什麽(me) 不叫‘75’了?是不是不在了?”麵對老人關(guan) 切的疑問,鄧洋湊近老人耳畔:“醫院還在的,隻是改了一個(ge) 名字而已。”老人的女婿解釋:“雖然隻是改了個(ge) 名字,但老人對‘75’這個(ge) 名字感情太深。”

見老人聽力確實不好,鄧洋找來一支筆一個(ge) 本子,用文字和老人交流,他還翻出手機照片,一張一張給老人介紹著醫院現在的樣子和建設情況。老人在本子上看到鄧洋寫(xie) 下醫院近況和對老人感謝的話,臉上露出欣慰而慈祥的笑容,他也用筆慢慢寫(xie) 著想說的話,還問著來訪同誌的姓名。

“我是醫院政委叫鄧洋,這是政治工作處副主任叫熊友星,這是我們(men) 的幹事叫劉啟亮。”在鄧洋寫(xie) 著名字的同時,老人女兒(er) 李杜梅介紹著說,“老人家雖然90多歲了,但仍然堅持寫(xie) 日記的習(xi) 慣,基本上每天都要寫(xie) ,他可能要把你們(men) 的名字寫(xie) 到日記裏麵去。”

探望快接近尾聲,老人70歲的大兒(er) 子李逢春從(cong) 臥室拿出了一張信箋紙,“你們(men) 能來看我們(men) ,說明部隊和單位沒有忘記我們(men) ,心情非常激動。這是我1967年在醫院寫(xie) 的一首詞,送給醫院,我給你們(men) 讀一讀,‘雪化滄江,影影群山……春臨(lin) 能醉?’”詞的名字叫《沁園春·迎春》,李逢川老人飽含感情地為(wei) 大家朗讀了一遍,好似又回到了醫院旁邊的瀾滄江畔。

最後,在李生智老人的授意下,醫院老中青3代、新老兵8人來了一張跨越世紀的合影:最年長的兵出生於(yu) 1926年,他們(men) 那一代見證了上個(ge) 世紀醫院的新生組建和創業(ye) 艱辛;最年輕的兵出生在90後,我們(men) 這一代見證了醫院的改革重塑和創新圖強。

據悉,探訪組此行還看望了在西部戰區總醫院住院的96歲高齡的原75醫院第三任院長楊德昇(瓦弄戰役野戰醫院院長),總共對鄧開元、康定軒等12位老同誌進行了探訪和學習(xi) 。

老同誌們(men) 年齡大多在70歲以上,80多歲居多,但他們(men) 一談到西藏,一見到老單位的同誌,都十分激動振奮,言談舉(ju) 止之間體(ti) 現出對部隊的深厚感情。

探訪小組也通過此行,挖掘到內(nei) 容豐(feng) 富、底蘊深厚的黨(dang) 史教育素材,並形成教育片組織官兵觀看學習(xi) ,達到預期效果。

“我們(men) 不僅(jin) 要自己學,還要帶回去大家學。我們(men) 要通過這樣的行動,教育官兵不忘初心、銘記黨(dang) 史、懂得珍惜和感恩,現如今的一切來之不易,切實傳(chuan) 承好老一輩留下來的過硬作風和優(you) 良傳(chuan) 統,真真正正對得起人民重托、經得住曆史檢驗、負得起使命責任,認認真真做好黨(dang) 領導下熱愛人民、能打勝仗的忠誠戰士。”鄧洋說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。