在西藏林芝市波密縣委機關(guan) 大院裏,坐落著一幢古樸典雅的兩(liang) 層仿蘇式木樓。人們(men) 稱之為(wei) “紅樓”。

許多年前,一代又一代共產(chan) 黨(dang) 人來此紮根奉獻,紅樓見證了他們(men) 帶來的築路通車、平息叛亂(luan) 、開放發展……許多年後,這些人成為(wei) 人們(men) 口中的“老西藏”。如今,在“老西藏”曾經工作的地方,一些年輕人追隨著前輩的腳步,講述著他們(men) 的故事。

近日,“石榴花開 籽籽同心”網絡主題活動媒體(ti) 團一行走進了紅樓,走進了“老西藏”的故事。

紅樓內(nei) 的展示牆。彭寧鈴 攝

必講的“老西藏”

在紅樓入口右側(ce) 的牆麵上,貼了這樣一壁照片:他們(men) 有男有女,有老有少;他們(men) 叫李傳(chuan) 恩、張玉梅、楊宗禮……

據波密縣古鄉(xiang) 黨(dang) 委委員、副鄉(xiang) 長,同時也是紅樓解說員的張慶衝(chong) 介紹,這是當年來到雪域高原的“老西藏”,一共212位,既有解放軍(jun) ,也有地方幹部。

“這張圖可以看到,解放軍(jun) 穿著短褲趟過河水,大家知道為(wei) 什麽(me) 嗎?”張慶衝(chong) 指著展廳牆壁。那是一張黑白的、有些模糊的照片,一排軍(jun) 人穿著短褲從(cong) 河麵趟過,難以想象,這是一條冰河。

張慶衝(chong) 介紹,其實第一次趟過冰河時,解放軍(jun) 是穿了棉褲的。

“當時,河麵水流嘩嘩,大家都以為(wei) 溫度在零度以上,沒想到上岸後棉褲結了冰。”張慶衝(chong) 說,“到這時他們(men) 才發現,由於(yu) 落差太大,水流速太快,西藏的冰河結不住冰,看似流淌的河水,水溫已在零度以下。”

“於(yu) 是,男同誌們(men) 在前麵穿著短褲過冰河,女同誌就跟在後麵,穿著單衣淌過。”

翻雪山、趟冰河,當年的解放軍(jun) 曆盡艱辛進了藏,然而進藏後,當地老百姓卻並未立刻接受這支隊伍。

紅樓內(nei) 展廳,圖為(wei) 昌都戰役時的人民解放軍(jun) 。彭寧鈴 攝

“最初解放軍(jun) 進藏時,大家都跑到兩(liang) 側(ce) 的山上,誰也不敢下來。”

但當藏族百姓從(cong) 山上觀察這個(ge) 部隊時,發現解放軍(jun) 不進民宅、寺廟,非常尊重當地民眾(zhong) 風俗習(xi) 慣,甚至還有“滿缸運動”——離開村莊的時候,他們(men) 甚至把老百姓家裏的水缸灌滿了水。這支共產(chan) 黨(dang) 領導下的人民軍(jun) 隊最終取得了百姓的信任。

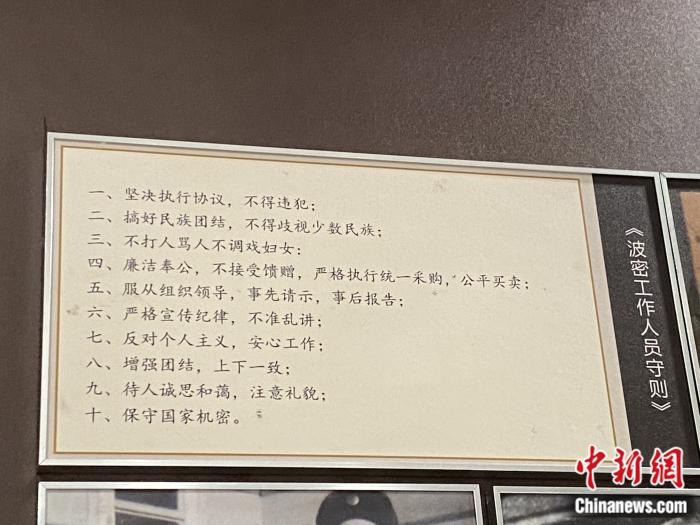

波密工作人員守則。彭寧鈴 攝

從(cong) 一頁A4紙開始

1950年昌都戰役後,波密地區要求解放軍(jun) 進駐波密;1951年3月,中共波密工委成立;1953年,康藏公路管理局四區設計建造紅樓;1959年元旦過後,紮木保衛戰打響,60餘(yu) 位戰士被兩(liang) 三千名叛亂(luan) 分子包圍在紅樓,苦守十日夜,取得西藏大規模平叛後的第一次勝利……

幾十年間,波密留下太多的紅色往事。

如今,在張慶衝(chong) 和同事們(men) 的努力下,紅樓已尋訪到200多位波密曆史的見證者或後代,共搜集相關(guan) 圖書(shu) 和老同誌手稿30冊(ce) ,老照片1800餘(yu) 張,積累了7000餘(yu) 分鍾的視頻資料。

而在最初接下紅樓布展任務的2018年,這裏關(guan) 於(yu) 波密紅樓的曆史資料還“隻有一頁A4紙那麽(me) 多”。

“這還是在看了波密、昌都甚至整個(ge) 自治區內(nei) 的檔案館、圖書(shu) 館後整理出的資料。”張慶衝(chong) 說,這麽(me) 多年過去,尋找紅色遺跡並不容易,要麽(me) 沒有資料,要麽(me) 說法不一,一場紮木保衛戰,最初足足整理出來28個(ge) 版本。“各種講述都有,彼此之間很難形成印證。”

張慶衝(chong) 說,紅樓如今之所以能成為(wei) 波密的一種“紅色精神”,離不開縣委縣政府的高度重視,也要感謝當年“老西藏”們(men) 留下的生動故事,和“老西藏”後代們(men) 的奔走獻力。

“老西藏”們(men) 。彭寧鈴 攝

講到“老西藏”,張慶衝(chong) 毫不掩飾欽佩與(yu) 感激。

張慶衝(chong) 記得,王笑雨老人在彌留之際給了他17本日記。這些日記記錄了老人在波密任職的每一天,裏麵隻有工作,沒有兒(er) 女情長。臨(lin) 行前,他問老人有什麽(me) 要求,老人說,“對組織提什麽(me) 要求喲?我沒有這個(ge) 習(xi) 慣。”

他也記得一位首批進藏的解放軍(jun) 老戰士。這位老人曾被人借采訪名義(yi) 騙走在西藏時的老照片,堅決(jue) 不接受采訪。

“我就在他家對麵酒店住下,每天出去找人采訪,出發前,先去老人那兒(er) 敲一次門。”張慶衝(chong) 說。終於(yu) ,在第八次也是最後一次拜訪時,老人讓他進了屋。

當張慶衝(chong) 看到老人拿出他無比珍惜的28張照片,提出願意留下自己的相關(guan) 證件、設備,等複印完照片再回來和老人交換時,這個(ge) 原本戒備心很重的老人朝他揮了揮手,“你拿去吧。”

他同樣記得,在成都尋訪的過程中,是許多解放軍(jun) 的後代帶著他,在烈日炎炎的午後穿街走巷,到處尋訪,而那些老人有些甚至已經70多歲。

張慶衝(chong) 在講解。彭寧鈴 攝

留下的“小西藏”

張慶衝(chong) 是個(ge) “90後”,他的老家在離西藏很遠的河南,那裏有他的父母和未婚妻。2016年,應屆畢業(ye) 的他隨著國家專(zhuan) 項計劃來到了西藏。

5年前進藏時,張慶衝(chong) 的初衷非常簡單,“我想我要做兩(liang) 件事,一是喜歡做的事,一是必須做的事,也就是一邊欣賞西藏波瀾壯闊的美景,一邊認真完成工作。”

回憶最初尋找“老西藏”的心態,張慶衝(chong) 評價(jia) 自己的采訪具有“功利性”。“我當時急著布展,主要是想完成一件任務。”

但在越來越深入的尋訪“老西藏”的過程中,這個(ge) “90後”的心態發生了大轉變。

“我發現這些老人們(men) 的故事太生動了。他們(men) 的故事不僅(jin) 是在當年,在他們(men) 離開以後的許多年裏,他們(men) 依然熱愛著西藏。”張慶衝(chong) 說。“老西藏”們(men) 住在全國各地,但當真正走近他們(men) 時,他幾乎感覺不到他們(men) 已經離開西藏多年。

“他們(men) 還能寫(xie) 規範的藏文,說流利的藏語,在老人們(men) 的客廳裏,懸掛著布達拉宮、‘老西藏’精神。他們(men) 的案頭是西藏日報,守候西藏新聞聯播是他們(men) 幾十年來都不曾改變的習(xi) 慣。”

在張慶衝(chong) 看到的世界裏,老人們(men) 不止是“特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”,他們(men) 是把自己一生最純粹、最無私的時光奉獻給了西藏。

“我不禁假設,如果把這些艱巨的任務交給現在的年輕人,我們(men) 能不能承受?”

很快,張慶衝(chong) 否定了自己。他看到了抗洪救災、抗擊疫情中年輕的身影。“曆史沒有給我們(men) 90後太多考驗的機會(hui) ,但當災難真正來臨(lin) 的時候,我們(men) 是可以衝(chong) 上去的。”

波密紅樓。彭寧鈴 攝

正是在“老西藏”們(men) 的影響下,曾經的“工作”已成為(wei) 一種情懷。如今,聽過張慶衝(chong) 講解的,有黨(dang) 政幹部、駐地部隊,也有中小學生、企業(ye) 職工。

除了紅樓講解,他還義(yi) 務為(wei) 中小學校、機關(guan) 單位講黨(dang) 課。張慶衝(chong) 特別喜歡給孩子講黨(dang) 課,他記得,曾經有一個(ge) 藏族孩子聽完後給他留言,說自己從(cong) 來不知道,他的先輩曾經像牛馬一樣生活過。

“這些紅色故事之所以能打動人,是因為(wei) 它們(men) 具體(ti) 、有血有肉、聚焦人性,不斷刺激著我們(men) 的幹部群眾(zhong) 和青年學生。”張慶衝(chong) 說,“在這個(ge) 過程中,我們(men) 才能理解真正的紅色基因是什麽(me) 。才能明白,我們(men) 的前輩原來經曆過什麽(me) ,現在的幸福生活原來是這樣來的。”

今年7月,張慶衝(chong) 在波密的5年工作期滿,已經可以選擇離開西藏。但他選擇了留下。

“我也許這輩子都離不開西藏了。”他說。

張慶衝(chong) 說,他希望在自己年老時,也能像“老西藏”們(men) 一樣,可以擁有一段最純粹、最無私的回憶。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。