特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻,這25字組成了“老西藏精神”。

7月21日至23日,習(xi) 近平總書(shu) 記在西藏考察調研期間,提出要大力發揚“老西藏精神”。此前,習(xi) 近平總書(shu) 記在2013年全國兩(liang) 會(hui) 參加西藏代表團審議、中央第六次西藏工作座談會(hui) 、中央第七次西藏工作座談會(hui) 等不同場合,多次提到“老西藏精神”。

西藏和平解放70周年之際,回溯進軍(jun) 西藏、解放西藏、建設西藏的光輝曆程,正是一代代人堅持和弘揚“老西藏精神”,才有了西藏“短短幾十年、跨越上千年”的人間奇跡。

在高原上工作,最稀缺的是氧氣,最寶貴的是精神。作為(wei) 中國共產(chan) 黨(dang) 人精神寶庫中獨具風采的璀璨明珠,“老西藏精神”鐫刻著進軍(jun) 西藏、建設西藏的不朽功勳,也激勵著西藏各族幹部群眾(zhong) 為(wei) 了雪域高原的美好明天前行。

一段波瀾曆史的見證

任何一種精神的形成,都有深刻的根源。“老西藏精神”正是發端於(yu) 70多年前那段波瀾壯麗(li) 的曆史歲月——西藏和平解放。

1949年,美國等國家加速幹預西藏事務,唆使“西藏獨立”。西藏地方政府上層反動勢力先後製造“驅漢事件”,向美、英、印等國派出所謂“親(qin) 善使團”等,妄圖追求“獨立”。

為(wei) 了應對國際形勢的複雜變化和西藏地方的嚴(yan) 峻局勢,滿足西藏人民要求早日解放的願望,1949年12月,毛澤東(dong) 主席在前往蘇聯訪問、途經滿洲裏時,寫(xie) 信給中共中央,作出了“進軍(jun) 西藏宜早不宜遲”的戰略決(jue) 策。由此拉開了進軍(jun) 西藏、解放西藏的序幕。

1950年,進藏大軍(jun) 從(cong) 四川、青海、新疆、雲(yun) 南四個(ge) 方向向西藏挺進。1951年5月23日關(guan) 於(yu) 和平解放西藏辦法的“十七條協議”簽訂後,中國人民解放軍(jun) 遂向西藏和平進軍(jun) 。

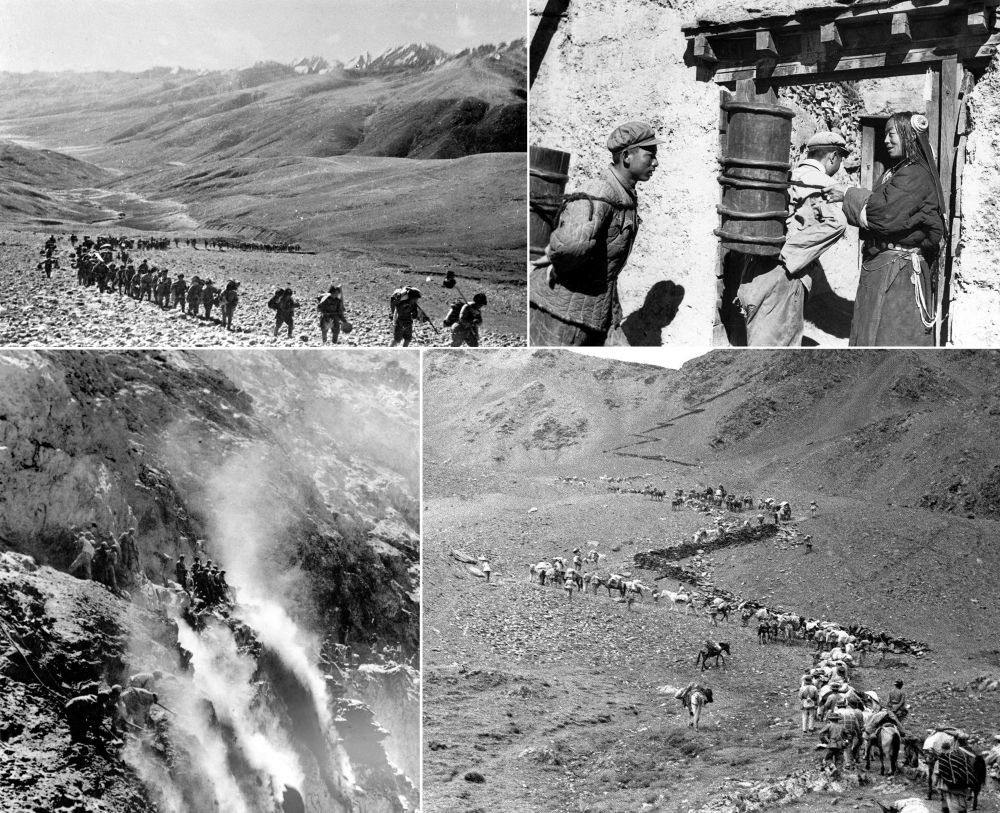

左上圖為(wei) 1950年,人民解放軍(jun) 戰士跋涉在高山峻嶺間向西藏前進(資料照片);右上圖為(wei) 人民解放軍(jun) 戰士在執勤空隙為(wei) 藏族老百姓背水(資料照片,張正模攝);左下圖為(wei) 築路戰士在懸崖絕壁上修建川藏公路(資料照片);右下圖為(wei) 1951年7月,解放軍(jun) 第十八軍(jun) 進藏先遣部隊行進在瓦合山上(新華社記者袁克忠攝)。

這是一場與(yu) 自然的鬥爭(zheng) ,這是一場與(yu) 高原的較量,這是一場精神的洗禮。

“進軍(jun) 西藏之路和解放西藏之進程,正是‘老西藏精神’形成之始。”原中共西藏自治區委員會(hui) 黨(dang) 校學者施俊偉(wei) 說,西藏特殊的自然環境和社會(hui) 曆史條件,決(jue) 定了進軍(jun) 西藏、建設西藏必須特別能吃苦。

缺氧之苦。西藏平均海拔4000米以上,空氣中含氧量僅(jin) 為(wei) 平原地區的60%。對於(yu) 進藏人員來說,缺氧是不可避免的長期考驗。強烈的高原反應,讓戰士時常出現臉腫、眼腫、流鼻血、頭暈等症狀,不少戰士因此犧牲在了進藏路上。從(cong) 新疆方向挺進西藏的先遣連,付出了全連136人在不到一年時間63人犧牲的高昂代價(jia) 。

行路之苦。蜀道之難,難於(yu) 上青天。進藏之路,更比蜀道難。和平解放前,西藏沒有一條公路,從(cong) 青海西寧或四川雅安到拉薩往返一次,需要半年到一年時間。進軍(jun) 西藏,首先要麵臨(lin) 的是路的挑戰,進藏官兵“讓高山低頭,讓河水讓路”,爬雪山、越峭壁,向地球之巔挺進。進藏首批女兵李俊琛曾講述道:“每個(ge) 人的背負重量怎麽(me) 也不能少於(yu) 50斤。由於(yu) 負荷太重,翻越大雪山時大家都嘴皮發紫,麵色蒼白,隻能艱難地張著嘴喘氣,許多人吐出的痰都是粉紅色的。”

這是雀兒(er) 山下張福林烈士陵園前豎立著的“十八軍(jun) 將士精神永存”雕塑(2019年11月1日攝)。新華社記者 江宏景 攝

保障之苦。隨著進藏部隊的前進,運輸補給線不斷延長,物資保障愈發困難,部隊和進藏工作人員經常要麵對無糧的困境,飽受饑餓之苦。原十八軍(jun) 進藏老兵魏克在《進軍(jun) 西藏日記》中寫(xie) 道:“隊伍吃完了所有糧食,隻能靠湯水、野菜充饑,整個(ge) 部隊疲勞得隻能一步一挪地前進,後來連向導也累得睡下,起不來了。”

麵對這些堪稱“第二次長征”的苦,進藏部隊人員邊進軍(jun) 、邊修路,用簡陋的施工機具,修通川藏公路和青藏公路,結束了西藏沒有現代公路的曆史,留下修建川藏公路平均每公裏就有一人犧牲的悲壯戰歌。

進藏後,麵對物資短缺的給養(yang) 困難,西藏軍(jun) 區領導和機關(guan) 幹部身體(ti) 力行,艱苦奮鬥,帶頭在拉薩河穀開墾荒地建立八一農(nong) 場,生產(chan) 糧食和蔬菜,最終在西藏站穩了腳跟。

四川師範大學教授王川說,在進軍(jun) 西藏偉(wei) 大壯舉(ju) 中孕育形成,在築路和生產(chan) 艱難過程中鍛造淬煉,在平叛鬥爭(zheng) 、民主改革、中印邊境自衛反擊戰等實踐中發展,在改革開放偉(wei) 大征程中升華的“老西藏精神”,貫穿於(yu) 西藏革命、建設和改革的各個(ge) 時期,銘刻於(yu) 一代代建設西藏的幹部群眾(zhong) 的基因中,是西藏和平解放70年來波瀾壯闊曆史的見證。

一場人生境界的刻畫

共產(chan) 黨(dang) 人的“無我”境界,在“老西藏”和他們(men) 的繼任者身上,表現得淋漓盡致,也是“老西藏精神”最本質的內(nei) 涵。

由川藏方向進軍(jun) 的十八軍(jun) ,進藏前原本已經接管富庶的川南,軍(jun) 長張國華已經被任命為(wei) 川南行署主任,政委譚冠三已明確兼任四川省自貢市委書(shu) 記。經過多年南征北戰,許多戰士已打算在川南安家落戶。突然接到進軍(jun) 西藏的任務,想到西藏路途遙遠、嚴(yan) 寒缺氧、語言不通、風俗迥異,一些幹部戰士思想出現了波動。

為(wei) 了幫助部隊實現由“川南安家”到進軍(jun) 西藏的思想轉變,引導全軍(jun) 認識進軍(jun) 西藏的光榮使命,張國華背女出征,發出“此去西藏,我是去給西藏人民當長工”的誓言,他三歲的女兒(er) 難難不幸成為(wei) 進軍(jun) 西藏犧牲的“第一個(ge) 戰士”;譚冠三和妻子攜手進藏,與(yu) 年幼的孩子們(men) 天涯相思,直到1959年7月,譚冠三赴京匯報西藏平叛和民主改革情況,全家人才團聚。

在張國華、譚冠三等人的感召下,進藏部隊官兵喊出“吃大苦、耐大勞”的口號,實現了從(cong) “三年一換”向“長期建藏”的思想轉變。

時光無言,精神有聲。和平解放以來,一批批進藏幹部、援藏幹部們(men) ,發揚“老西藏精神”,舍小家顧大家,克服了常人難以想象的困難,忍受了常人難以忍受的艱辛,扛起了建設西藏、鞏固邊疆的大旗,和西藏本地幹部群眾(zhong) 團結一心,矢誌奮鬥,在雪域高原獻了青春獻終身。

西藏生活條件差,在藏工作的同誌大多隻能將孩子寄養(yang) 在老家,常常一年甚至幾年也見不上一麵,異地分居或家分幾處較為(wei) 常見。許多同誌回家探親(qin) ,孩子見到父母時,竟然怯生生地叫叔叔或阿姨。

數據顯示:1951年至1978年,中央從(cong) 全國調派3萬(wan) 多名幹部到西藏工作;1994年至2020年,有9682名優(you) 秀幹部援藏。

左上圖為(wei) 來自陝西的援藏幹部、阿裏日土縣副縣長賈冗勇深入牧區,幫助藏族牧民解決(jue) 生產(chan) 、生活的實際困難(新華社記者土登攝,1997年11月11日發);左下圖為(wei) 2017年8月3日,北京積水潭醫院援藏醫生龔曉峰(右)和北京天壇醫院援藏醫生李家謀在拉薩市人民醫院骨科病房內(nei) 查看患者的X光片,進行工作交接(新華社記者晉美多吉攝);右圖為(wei) 孔繁森(右)在阿裏日土縣過巴鄉(xiang) 為(wei) 孤寡老人益西卓瑪治病(新華社記者土登攝,1994年12月26日發)。

西藏阿裏,“世界屋脊的屋脊”,平均海拔4500米以上。27年前,時年50歲的援藏幹部孔繁森倒在了阿裏。生前,孔繁森兩(liang) 次援藏,後又留藏工作。孔繁森那句“一個(ge) 共產(chan) 黨(dang) 員的最高境界是愛人民”,已經成為(wei) 西藏黨(dang) 員幹部共同的精神財富。

“這是克服了極大困難的。那時候,他的母親(qin) 高齡,妻子身體(ti) 不好,三個(ge) 孩子尚年幼。”孔繁森同誌紀念館館長高杉說,“孔繁森等援藏在藏幹部身上體(ti) 現的是中國共產(chan) 黨(dang) 人的精神境界。”

黨(dang) 性作為(wei) 人性中最光輝的一麵,也是共產(chan) 黨(dang) 員道德修養(yang) 的最高境界。共產(chan) 黨(dang) 員的黨(dang) 性,首先在於(yu) 服從(cong) 黨(dang) 組織的安排,到人民需要的地方戰鬥。

李鋒,陝西省援藏醫生。2019年援藏時,家人、朋友說,那裏海拔那麽(me) 高,那麽(me) 苦,那麽(me) 遠,能不能不去?“援藏是政治任務,我最後說服了家人。”對於(yu) 當初的選擇,李鋒沒有絲(si) 毫後悔,甚至為(wei) 能參加邊境鬥爭(zheng) 而自豪。

2020年6月19日深夜,一個(ge) 倉(cang) 促的電話催李鋒迅速到噶爾縣人民醫院。到達後,地區衛健委書(shu) 記問他:“你是不是共產(chan) 黨(dang) 員?現在邊境需要外科大夫,你願意去嗎?”作為(wei) 有著10多年黨(dang) 齡的醫生,李鋒當即前往。此後的半個(ge) 多月,李鋒在邊境為(wei) 邊防戰士巡診。

共產(chan) 黨(dang) 員是為(wei) 著解決(jue) 困難去工作、去鬥爭(zheng) 的,越困難的地方越要去。

海拔5000多米的雙湖縣,是全國海拔最高縣。中石油幹部梁楠鬱,在這裏援藏三年到期,盡管血壓、血脂、尿酸都高了,但思量再三,他還是決(jue) 定留下來繼續援藏。

梁楠鬱說:“學習(xi) ‘老西藏精神’,首先就是要講政治,講黨(dang) 性,講境界,到黨(dang) 和人民需要的地方去。”

一種引領前行的力量

在西藏考察調研期間,見到年輕的新入藏幹部,習(xi) 近平總書(shu) 記叮囑他們(men) :“一定要看到這個(ge) 崗位的來之不易,倍加珍惜。這是機會(hui) 也是考驗,弘揚好‘老西藏精神’。”

施俊偉(wei) 認為(wei) ,形成“老西藏精神”的時代已過去幾十年,西藏發生了翻天覆地的變化,各項保障條件有了顯著改善,但“老西藏精神”從(cong) 未因時代變遷而褪色。無論過去、現在和將來,“老西藏精神”都不能丟(diu) ,吃苦、戰鬥、忍耐、團結、奉獻的精神不能丟(diu) 。

楚魯鬆傑,祖國西南邊疆最偏遠的鄉(xiang) ,四麵大山環繞,每年11月至第二年5月大雪封山,是名副其實的“雪域孤島”。冬天一旦患上突發疾病,即便用直升機接送都來不及。鄉(xiang) 幹部職工住的樓房沒有上下水,隻能生火取暖,常常4個(ge) 多月無法洗澡。

為(wei) 什麽(me) 不離開?鄉(xiang) 長紮羅說:“不能走啊。這裏是邊境鬥爭(zheng) 的前沿,我們(men) 站立的地方,就是中國。”

同困難作鬥爭(zheng) ,是物質的角力,也是精神的對壘,更意味著犧牲。

全國對口援藏工作實施以來,有16名援藏幹部犧牲。2020年,西藏在崗犧牲的公務員就有60多人,是和平時期犧牲最多的群體(ti) 之一。

趙炬,安徽省第二批“組團式”援藏醫生。2016年9月29日淩晨,41歲的趙炬走完了自己短暫的一生。

當年7月,趙炬加入醫療隊。進藏不久的他,工作中突發顱內(nei) 夾層動脈瘤破裂,呼吸心跳失常,繼而進入腦死亡狀態,最終不幸離世。

艱苦、高反、犧牲,從(cong) 未能阻擋一代代共產(chan) 黨(dang) 人挺進西藏、駐守西藏、建設西藏的腳步。

援藏幹部已經選派至第九批;

西藏駐村幹部已經選派至第十批;

“組團式”援藏醫生已經選派至第六批;

……

一批又一批黨(dang) 員幹部接過接力棒,發揚“老西藏精神”,缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高,為(wei) 西藏的繁榮發展矢誌艱苦奮鬥,甚至獻出寶貴生命,不斷為(wei) “老西藏精神”注入新時代內(nei) 涵。

這是2021年6月16日拍攝的行駛在拉林鐵路上的複興(xing) 號列車。新華社記者 覺果 攝

精神的力量是無窮的。在“老西藏精神”的感召鼓舞下,西藏各族幹部群眾(zhong) 凝聚起幹事創業(ye) 的不竭動力,各項事業(ye) 又快又好發展。

西藏地區生產(chan) 總值由1951年的1.29億(yi) 元增加到2020年的1902.74億(yi) 元;2020年農(nong) 村居民人均可支配收入14598元,比上年增長12.7%;城鎮居民人均可支配收入41156元,比上年增長10%……

猶如雪域高原上耀眼的燈塔,“老西藏精神”將引領高原兒(er) 女向著建設團結富裕文明和諧美麗(li) 的社會(hui) 主義(yi) 現代化新西藏前行。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。