“來這兒(er) 之前,我都沒見過樹。”52歲的西繞是西藏那曲市色尼區嘎慶村村民,在草原上生活了半輩子,他怎麽(me) 都想不到有一天高寒缺氧的家鄉(xiang) 也能種出樹來。

西繞於(yu) 2018年到那曲高寒高海拔科技植樹試驗示範基地工作,負責苗木管護。“樹,呀咕嘟(藏語:好)!”西繞豎起大拇指,臉上笑開了花。

西繞盡心盡責照顧這些綠色生命。人民網 李海霞攝

種活一棵樹難嗎?也許很多人會(hui) 說:不難。但在那曲,答案是:很難。

為(wei) 什麽(me) ?“那曲平均海拔超過4500米,凍土層厚、風大天寒,每年隻有兩(liang) 個(ge) 多月的最佳生長期,漫長的風雪期和土壤凍結期,導致樹苗凍害嚴(yan) 重,難以紮根,新枝木質化程度低。”那曲市億(yi) 利生態科技有限公司總經理郝偉(wei) 介紹。

即便難,也要種!

早在1998年,那曲林業(ye) 技術人員就在當地建了第一處植樹試驗基地,麵積僅(jin) 2畝(mu) ,試種了高山柳、水柏枝、沙棘、班公柳等,但成效甚微。

2007年,林業(ye) 技術人員再次引進雲(yun) 杉、高山柳等進行試種,最終隻活了14棵。可以說,這14棵樹是那曲市區年齡最長的樹。

2016年11月,國家科技部“十三五”典型脆弱生態修複與(yu) 保護研究”重點專(zhuan) 項啟動了“那曲地區城鎮植樹關(guan) 鍵技術研發與(yu) 綠化模式示範”項目,由內(nei) 蒙古庫布其治沙企業(ye) 億(yi) 利集團帶隊,聯合多家科研單位,向那曲發起綠色挑戰。

在這裏,用常規造林技術,樹木基本難以存活。如何科學植樹,就成了擺在攻關(guan) 團隊麵前的難題。“在種苗選育上,我們(men) 利用大數據技術在大尺度、大範圍上進行種質資源篩選和比對。試種了近50種樹,最終隻有8種成活。”郝偉(wei) 介紹,“建立了氣候監測站,依托生態大數據服務平台,全麵采集溫度、濕度、風速、光照強度、土壤氣候及物種生長特性的各項指標,製定實施多項防風、防寒措施。針對紫外線強、限製植物生長的情況,采用了霧化噴淋模式,增加空氣濕度,避免陽光對樹木的灼傷(shang) 。針對土壤地溫低、積溫不足,用高分子材料做樹圍,起到積水、防曬作用,還可以吸收太陽輻射轉化成熱量,為(wei) 根部提溫。”

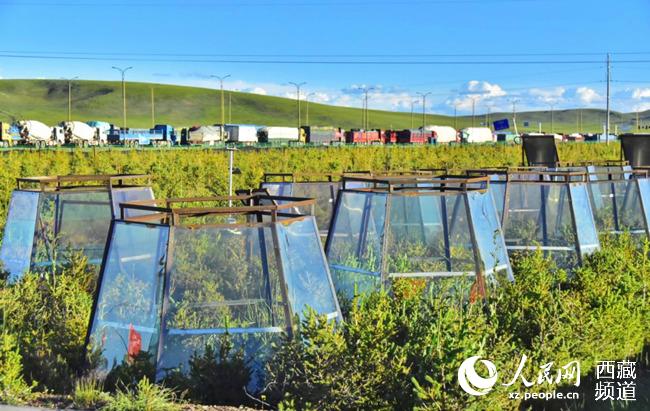

開頂式增溫溫室。人民網 李海霞攝

示範基地種活了30萬(wan) 株樹。 江飛波攝

功夫不負有心人,攻關(guan) 團隊終於(yu) 破解了海拔4500米以上植樹的技術難題。“經過5年多艱苦努力,我們(men) 研究出了一套切實可行的能在高寒高海拔地區植樹的方法和模式,種植40萬(wan) 株,成活率達75%,讓那曲老百姓在家門口也能看到‘小森林’。”億(yi) 利集團董事長王文彪說。

這一科技成果在那曲部分地方得到了推廣。2020年,那曲市科技局、鏡湖公園、兒(er) 童福利院、養(yang) 老院等地開啟了城鎮庭院、道路和公園綠地綠化模式。

走進那曲市養(yang) 老院,可以看到雲(yun) 杉、丁香等樹正迎著陽光努力生長。“坐在房子裏就能看到樹,還有鳥在樹上搭窩,我每天都覺得心情好。以前都沒想過。”72歲的桑美是那曲色尼區孔瑪鄉(xiang) 人。

種樹如此之難,為(wei) 何還要種?

西藏是青藏高原的主體(ti) ,是重要的國家生態安全屏障。有“亞(ya) 洲水塔”之稱,更是我國以及南亞(ya) 、東(dong) 南亞(ya) 地區的“江河源”和“生態源”。

“我們(men) 將牢記‘綠水青山就是金山銀山、冰天雪地也是金山銀山’的重要理念,通過各類科技的應用,加快推廣那曲科技植樹的成果,讓西藏高寒高海拔地區的老百姓享受到更多的樹木森林和生態宜居的幸福生活。”王文彪說。

“現在那曲有了樹,雖然不能跟別的地方比,但已經很好了。我們(men) 的孩子很幸福,從(cong) 小就能看到樹。所以,我更要好好照顧它們(men) 。”西繞笑著說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。