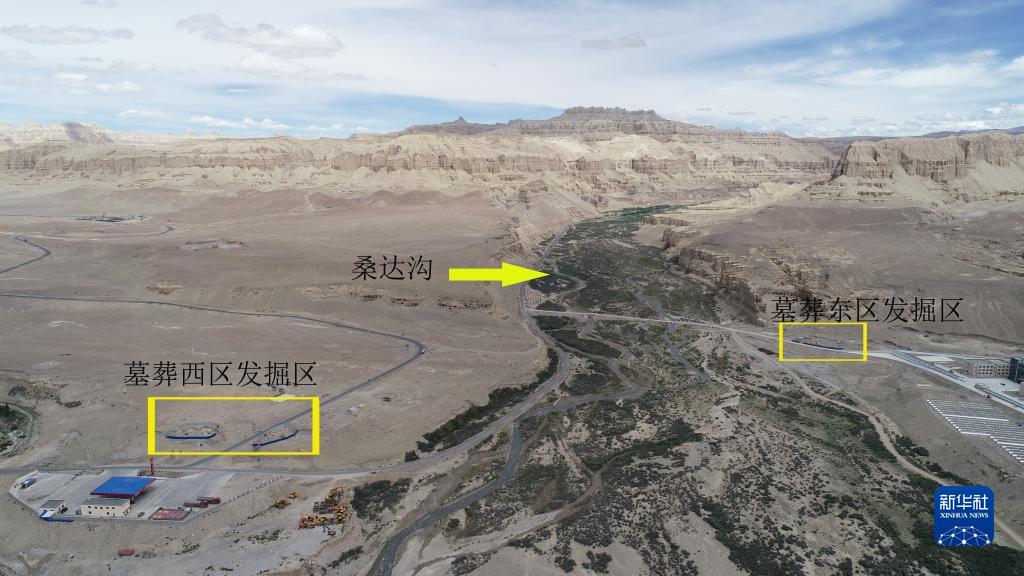

桑達隆果墓地全景圖(資料照片)。新華社發

當文成公主一行車輦隨從(cong) 遠行千裏,抵達邏些城(今拉薩)時,吐蕃使臣持幡列隊,數人雙手緊握於(yu) 胸前,恭迎公主。

這是一幅描繪在布達拉宮白宮門庭內(nei) 的壁畫,繪製於(yu) 清代。

這幅表現當年文成公主進藏盛況的壁畫,向世人展示了漢藏民族交流、交往、交融的曆史性的一幕。

尼阿底遺址聯合考古發掘出土的石器(資料照片)。新華社發(西藏自治區文物保護研究所供圖)

時至今日,越來越多的考古發掘,喚醒深埋在泥土裏的曆史;透過古老的壁畫,人們(men) 聽到了曆史的回音——在這片蒼茫的高原上,中華民族水乳交融的故事從(cong) 古至今不曾中斷。

大江流日夜,慷慨歌未央。

藏族和其他各民族的交流,貫穿雪域高原曆史發展始終。

桑達隆果墓地出土的木俑(資料照片)。新華社發

喚醒深埋在泥土裏的交流史

2017年,在阿裏地區劄達縣發現的桑達隆果墓地,出土了大量珍貴遺存。碳十四測年顯示其年代為(wei) 公元前366年至公元668年,跨越1000年。

桑達隆果墓地地處喜馬拉雅山脈西段北麓,海拔3700米。考古發掘遺物中,有7份(6件)金、銀麵飾,形製與(yu) 印度西北部馬拉裏墓地、尼泊爾北部桑宗墓地出土的金、銀麵飾形製相同或相近,出土的木俑為(wei) 青藏高原首次發現,其形製特征與(yu) 新疆吐魯番一帶墓葬出土的木俑形製相同。

西藏自治區文物保護研究所副研究員何偉(wei) 介紹,當時,人群在此地出現有規模的聚集,其間經曆了政治實體(ti) 萌芽,經濟社會(hui) 發展,來自周圍包括新疆、尼泊爾北部、印度北部、西藏拉薩、山南腹地以及中原漢地的文化在這裏交融匯合。

考古人員在桑達隆果遺址開展考古發掘工作(2018年8月10日攝)。新華社記者 春拉 攝

新中國成立後,正式開啟的西藏考古事業(ye) 給世人徐徐展現了一幅漢藏民族在高原大地上交流融合的壯闊畫卷。

上個(ge) 世紀70年代末發掘的昌都卡若遺址,首次向世人揭示了西藏史前人類的發展進程與(yu) 其相鄰地區的聯係,並實證了卡若文化與(yu) 黃河流域早期文化有著密切的聯係。

粟,作為(wei) 我國北方地區的農(nong) 作物,首次在卡若遺址被發現,實證了至少在距今四五千年前高原古人類與(yu) 我國北方地區的交流。

2016年正式發掘的藏北尼阿底遺址,是目前青藏高原腹地年代最早、世界範圍內(nei) 海拔最高的舊石器時代遺址。高原出現古人類的時間再一次被考古發現往前推進了數萬(wan) 年。

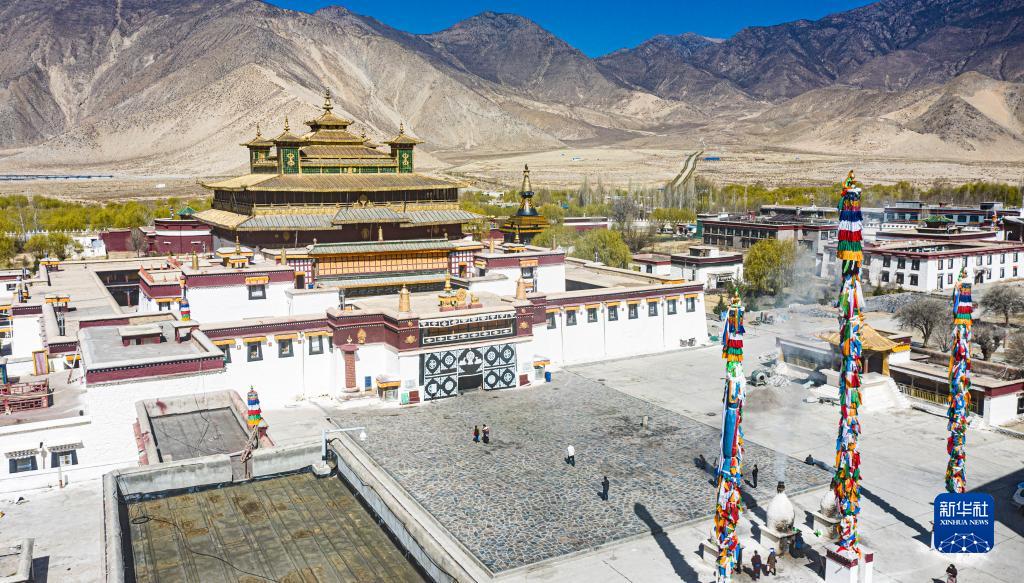

這是3月29日拍攝的桑耶寺(無人機照片)。新華社記者 晉美多吉 攝

尼阿底遺址出土原生地層舊石器時代石製品4000餘(yu) 件,包括石葉。“經過縝密的科學研究和分析,這一遺址距今4萬(wan) 年至3萬(wan) 年。”中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所張曉淩博士說。

那麽(me) ,從(cong) 遠古人類的出現到文明的進階,高原大地經曆了怎樣的過程?

西藏自治區文物保護研究所研究員夏格旺堆說:“如同大海是由無數個(ge) 支流匯聚而成,截至目前的考古出土遺存可以證明,雪域高原從(cong) 古至今都不是‘孤島’,這裏是一個(ge) 開放的文化高地,跨區域、跨邊界、跨文化的觀念、傳(chuan) 統、文明在此匯聚,共同鑄就了雪域高原絢麗(li) 多彩的文明之花。”

桑耶寺吐蕃王朝讚普赤德祖讚篇壁畫中“宴前認舅”的故事(3月29日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

重現壁畫上的交往史

初春的雅魯藏布江兩(liang) 岸,萬(wan) 物複蘇,綠意漸濃。

位於(yu) 雅江北岸的桑耶寺,始建於(yu) 公元8世紀,1996年被列為(wei) 全國重點文物保護單位。“桑耶”為(wei) 出乎想象之意。

“桑耶寺烏(wu) 孜大殿代表世界中心的須彌山,大殿共三層,底層采用藏式石料建築結構和風格,中層采用漢式磚木建築結構和風格,上層采用印式木質建築結構和風格,各層壁畫與(yu) 塑像也都按照三種風格繪塑。”桑耶寺64歲的老僧人巴桑說。

桑耶寺,向世人展示了一部開放、交流、融合的高原文明曆史。

這是夏魯寺外景(2016年8月28日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

走近烏(wu) 孜大殿內(nei) 圍牆中層的廊壁,一幅長達92米的“西藏史畫”壁畫,雖曆經風雨已若隱若現,但依然能讓人穿越時空,觸摸曆史。

將重大的曆史事件濃縮在一幅幅壁畫中,是藏族傳(chuan) 統文化特有的形態。古人借此記錄曆史,期冀恒久傳(chuan) 世。

從(cong) 藏族起源說到鬆讚幹布統一高原、迎請尼泊爾赤尊公主和唐文成公主……按時間順序、以連環圖形繪製的壁畫,可謂是一半泥土、一半匠心,裝點了佛堂,銘刻了曆史。

老僧人巴桑向記者娓娓述說了一段記錄在吐蕃王朝讚普赤德祖讚篇壁畫中“宴前認舅”的故事。

他說,一些史書(shu) 記載,金城公主進藏一年,腹中懷子,正宮心生妒忌,偽(wei) 稱有孕。公主生子,正宮竟將其奪走。當子一周歲,藏王盛開周歲之筵。當日,眾(zhong) 臣齊集王宮,藏王將盛滿青稞酒的金杯,交與(yu) 太子道:“二母所生獨一子,身軀雖小然靈秀,金杯滿注青稞酒,其自獻與(yu) 汝親(qin) 舅,以決(jue) 孰為(wei) 汝母後。”太子徑向左側(ce) 而去獻金杯於(yu) 漢舅,公主甚喜。

建築和壁畫,承載的不僅(jin) 是曆史,也是古人的思想。

這是夏魯寺琉璃殿頂(2021年10月31日攝)。新華社記者 覺果 攝

“在西藏曆史中,有一個(ge) 非常令人矚目的事實:自公元7世紀以來,西藏的文明無論在地域空間上或是種族與(yu) 文化上都強烈地呈現了一種東(dong) 向發展的趨勢。這種趨勢直接構成了自吐蕃時代以來西藏始終不斷地與(yu) 東(dong) 部中原王朝(包括北方蒙古)發生廣泛而深刻聯係的原因。”藏學家石碩在著作《西藏文明東(dong) 向發展史》中如是說。

始建於(yu) 公元1087年的夏魯寺,其大殿底層為(wei) 藏式傳(chuan) 統寺院建築風格,二層殿頂則采用內(nei) 地寺院傳(chuan) 統的歇山頂和飛簷翹角,上蓋藍色琉璃瓦,屋脊有琉璃磚燒製的飛天侍女、獅虎花卉等圖案,盡顯元代工藝風格。

夏魯寺寺管會(hui) 第一主任、高僧洛薩加措介紹,元朝時期夏魯地方是元帝冊(ce) 封的西藏十三個(ge) 萬(wan) 戶之一;夏魯萬(wan) 戶長紮巴堅讚曾在元大都覲見皇帝元仁宗,獲賜金冊(ce) 玉印以及修建夏魯寺僧院的黃金百兩(liang) 、白銀五百錠等布施。“利用來自元朝皇帝的助緣,和內(nei) 地請來的許多漢族工匠,夏魯寺因此成為(wei) 漢藏等各民族工匠合作的藝術結晶,是各民族交往、交流、交融和團結的典範。”

傳(chuan) 承中華文明源遠流長的交融史

這是夏魯寺殿頂一角(2021年10月31日攝)。新華社記者 覺果 攝

來自河北唐山、畢業(ye) 於(yu) 中國美術學院的“90後”“藏漂”李斯楚開設的唐卡店位於(yu) 八廓街上。“我是這裏為(wei) 數不多的漢族唐卡店長,店裏除了銷售傳(chuan) 統藏式唐卡外,還包括我個(ge) 人創作的‘可移動的寺院壁畫’。”李斯楚說。

八廓街是拉薩古城的心髒和脈搏。八廓街的核心——大昭寺內(nei) ,至今供奉著當年文成公主進藏所攜釋迦牟尼12歲等身佛像。

李斯楚按照西藏寺院壁畫原型,將其局部繪製在特製的“牆壁”上,創作成為(wei) “可移動的寺院壁畫”。店裏的作品受到很多人的喜愛。

“唐卡市場的紅火,釋放了畫師的創作激情與(yu) 空間,也促進了這一優(you) 秀傳(chuan) 統文化的發展與(yu) 進步。”他說。

這是位於(yu) 大昭寺門前的唐蕃會(hui) 盟碑(2021年8月16日攝)。新華社記者 張兆基 攝

距離唐卡店近百米的地方,“90後”藏族姑娘妮珍的藏式潮服店門庭若市。

傳(chuan) 說中身高達7英尺,渾身長毛,直立行走的喜馬拉雅“雪人”,在妮珍的實體(ti) 店裏變成了一個(ge) 身著藏裝、戴著墨鏡的模特,也成為(wei) 她的品牌logo,以及潮服的重要元素之一。

短短幾年間,妮珍推出的“神獸(shou) ”“城市牧人”“林卡”等係列服飾,因傳(chuan) 統藏文化與(yu) 現代文化的時尚結合、傳(chuan) 統藏文化意境與(yu) 元素的大膽展示,為(wei) 她引來眾(zhong) 多年輕鐵粉。

“文化不是一成不變的,文化自古就是交流互鑒的沉澱,而我眼中新時代的藏文化,是對優(you) 秀藏族傳(chuan) 統文化的延展和新時代文明結合的創新。”妮珍說。

妮珍的團隊裏有藏族、漢族員工,工作地點更是翻越雪山草地,設在拉薩、上海、武漢、成都,以及法國、意大利、美國,通過“雲(yun) 辦公”的方式,碰撞多元文化交流的火花,開拓品牌市場。

如今,漫步古城拉薩,在布達拉宮古老的石階之上,在大昭寺唐蕃會(hui) 盟的石碑前,在現代化的高樓大廈裏,傳(chuan) 統與(yu) 現代完美融合,信仰與(yu) 世俗和諧相融。人們(men) 為(wei) 更加美好的生活奮鬥奔波的景象,已成古城最美的人文風景。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。