國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。展覽分為(wei) 大一統、大交融、大團結三個(ge) 單元,展出1500餘(yu) 件(冊(ce) )文物古籍,年代跨越新石器時代、夏、商、周、秦、漢、唐、宋、遼、西夏、金、元、明、清等時代,涵蓋印章錢幣、生產(chan) 生活用品、服裝飾品、工藝美術品、樂(le) 器、文獻、圖書(shu) 等珍貴文物古籍,每一件都承載著中華文明延續不斷的統一性。如何透過文物古籍“探勘”中華文明的統一性脈絡?

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的新石器時代的馬家窯文化、齊家文化、辛店文化、寺窪文化、卡約文化、紅山文化的位置示意圖。民族文化宮供圖

中華文明的統一性有悠久的曆史淵源

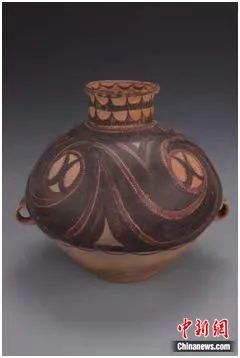

中華文明的統一性有悠久的曆史淵源,經曆了漫長的曆史道路。在史前時期,中華大地上已形成早期的中華文化圈,為(wei) 後來夏商周政治共同體(ti) 的發展奠定了共同的地理文化空間。展覽中展出了新石器時代的馬家窯文化、齊家文化、辛店文化、寺窪文化、卡約文化、紅山文化的一係列彩陶。彩陶文化從(cong) 距今約9000年開始,綿延了5000多年,在中國分布極其廣泛。其中,馬家窯彩陶文化產(chan) 生於(yu) 黃河中上遊地區,受中原地區仰韶文化影響而發展起來,早期時向西傳(chuan) 播到了青海的宗日、西藏的卡若,向南傳(chuan) 到四川營盤山,而中晚期時則往北、向西傳(chuan) 播,擴展至新疆東(dong) 部。這條“彩陶之路”也成為(wei) 文化交流融合的見證。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的馬家窯彩陶。民族文化宮供圖

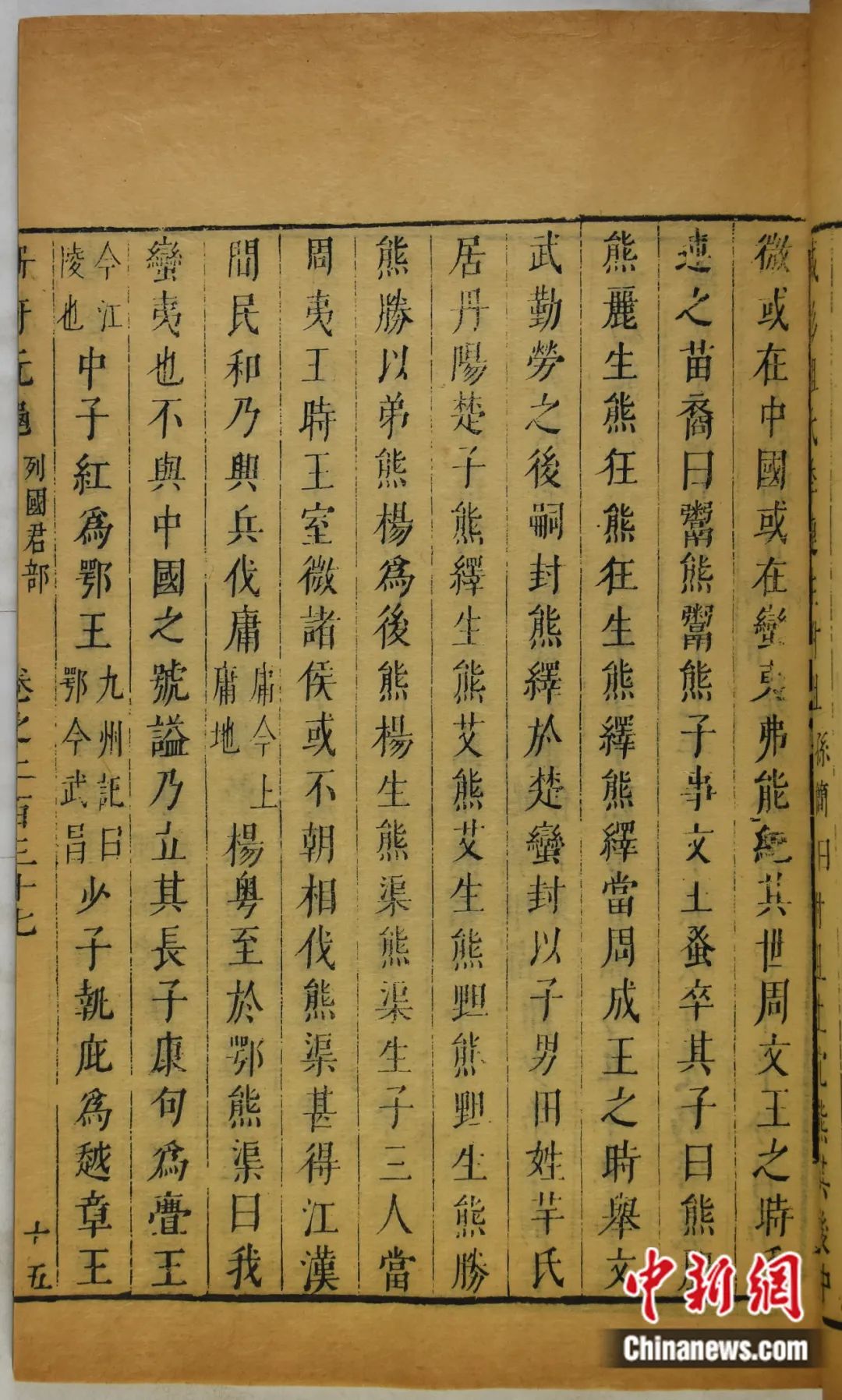

中華文明的統一性曆經不同發展階段,是以國家形態綿延不斷傳(chuan) 承下來的統一文明形態。中華文明統一性的基本特征、思想基礎及獨特發展道路,在其早期發展階段——夏商周時期奠定。東(dong) 夷、西戎、南蠻、北狄“四夷”與(yu) 華夏交錯分布、遷徙互動,逐步形成了以炎黃華夏為(wei) 凝聚核心、“五方之民”共天下的交融格局。展出的宋代《冊(ce) 府元龜》記載了楚國在西周時期曾自詡“我蠻夷也,不與(yu) 中國之號諡”,但幾代人之後的楚莊王則位列春秋五霸之一,成為(wei) 華夏文化的代表人物。所以,夷夏之間不是一成不變,“夷”可變“夏”,“夏”也可變“夷”。政治文化認同才是第一標準。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展出的宋代《冊(ce) 府元龜》,其中記載了楚國在西周時期還曾自詡“我蠻夷也,不與(yu) 中國之號諡”,但幾代人之後的楚莊王則位列春秋五霸之一,成為(wei) 華夏文化的代表人物。民族文化宮供圖

統一性是社會(hui) 經濟發展的結果

統一性是社會(hui) 經濟發展的結果,先秦社會(hui) 生產(chan) 力的不斷發展,是先秦國家統一性不斷增強的關(guan) 鍵所在。思想文化是社會(hui) 經濟發展在意識形態上的重要表現。春秋戰國時期,追求統一性成為(wei) 諸子百家思想的主流,要求“定於(yu) 一”“天下為(wei) 一”的呼聲高漲。《詩經》裏有“溥天之下,莫非王土”,《荀子》裏有“一天下”,《管子》裏有“陶天下而以為(wei) 一家”,《墨子》裏有“是故天下之欲同一天下之義(yi) 也”等。這說明一個(ge) 順應社會(hui) 經濟發展,代表新的曆史潮流的統一性製度建設、文化建設的大一統國家結構呼之欲出。

秦漢至明清是中華文明統一性鞏固發展時期。秦建立了中國曆史上第一個(ge) 中央集權的大一統王朝,為(wei) 統一性的製度建設創造了曆史條件。秦朝將郡縣製確立為(wei) 基本的地方行政管理製度,為(wei) 此後曆代中央王朝鞏固統一政權的行政體(ti) 製奠定了堅實基礎。體(ti) 現郡縣製的古籍非常多,展出的有《史記》《隋書(shu) 》《元和郡縣圖誌》《太平寰宇記》等。

屬國製是兩(liang) 漢魏晉時期中央政府對歸附諸族實行的一種地方管理體(ti) 製。展出的《史記》《前漢書(shu) 》《後漢書(shu) 》《三國誌》《宋書(shu) 》《水經注》都有屬國製的相關(guan) 記載。屬國製這種“因俗而治”的製度,也被後來的王朝所承襲,例如唐代實行羈縻府州製,相關(guan) 記載在《資治通鑒》《新唐書(shu) 》《蠻書(shu) 》中都能找到。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。民族文化宮供圖

統一性內(nei) 化為(wei) 各民族的共同價(jia) 值信念

統一性深刻影響著中華民族,內(nei) 化為(wei) 各民族追求統一、崇尚和合、致力安定等共同價(jia) 值信念。無論哪一個(ge) 民族稱尊建鼎,都把建立大一統國家作為(wei) 政治主動。《晉五胡指掌》《十六國春秋》記載了十六國時期各政權的興(xing) 亡曆史,以及許多“五胡”首領對統一天下、追求中華正統的向往,以及效仿中原政製、崇儒學、興(xing) 禮儀(yi) 的行動。

“桃花石”意指中國,是古代中亞(ya) 人對中國和中國人的稱謂,但需強調的是“桃花石”不僅(jin) 指中原地區,遼夏金也都被稱為(wei) “桃花石”。遼夏金一直在學習(xi) 中原的典章製度和禮儀(yi) 文化,繼承發展唐三彩的遼三彩、仿漢字創製的西夏文和以中原文化紋樣為(wei) 飾的金銅鏡都與(yu) 中原文化息息相關(guan) ,體(ti) 現這些元素的文物、古籍均有展出。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的繼承發展唐三彩的遼三彩。民族文化宮供圖

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的以中原文化紋樣為(wei) 飾的金銅鏡。民族文化宮供圖

元朝結束了遼宋夏金長達三百多年的分裂局麵,開啟了一個(ge) “大中國”時代,在地方管理上實行行省製。《元史·百官誌七》記載了元代設立行省製的基本情況。此外,元朝借鑒曆朝管理邊疆的經驗,在中央設立宣政院,直接管理西藏地方事務,這在展出的《元史·百官誌三》中有所記載。同時,元朝為(wei) 維護中華文明統一性實行土司製,明清時期又因其弊端實行改土歸流。展覽中展出的嶽希長官司告示牌、乾隆皇帝賜給雲(yun) 南土司——車裏宣慰使的官服、清政府在同治年間賞賜給涼山彝族土司嶺承恩的吉服、清末湘西地區土守備的戰服,以及乾堡寨額設守備圖記和上孟董額設守備圖記這兩(liang) 枚官印都是土司製和改土歸流的物證。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的乾隆皇帝賜給雲(yun) 南土司——車裏宣慰使的官服。民族文化宮供圖

元明清時期,曆代中央政府治理西藏、安定西北、安輯北疆、穩定西南、收複台灣,使四海之內(nei) 成一統。相關(guan) 記載可在《貢噶堅讚口述傳(chuan) 記》《戡定新疆記》《西南彝誌》《延平王戶官楊英從(cong) 征實錄》等古籍中找到。

近代以來,西方列強入侵,中華民族麵臨(lin) “亡國滅種”危機。在生死存亡關(guan) 頭,中國共產(chan) 黨(dang) 團結帶領全國各族人民取得反帝反封建鬥爭(zheng) 的偉(wei) 大勝利,維護了中華文明的統一性。《共產(chan) 黨(dang) 宣言》《新青年》《中國工農(nong) 紅軍(jun) 布告》、東(dong) 北抗日聯軍(jun) 旗幟、回民支隊使用過的鐵戰刀等文物,都見證了那段崢嶸歲月。

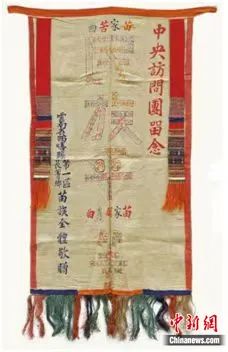

新中國的成立,掀開了中華民族發展史上嶄新的一頁,中華民族真正成為(wei) 一個(ge) 團結和睦的大家庭,中華文明的統一性進一步升華。展出的中央訪問團贈予各族人民以及受贈的錦旗、各族人民敬獻黨(dang) 和國家領導人的禮品、《中國人民政治協商會(hui) 議共同綱領》、五個(ge) 民族自治區成立時的文件、各民族選民證等,都反映了這一點。

國家民委主辦的“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識文物古籍展”正在民族文化宮展出。圖為(wei) 展覽中展出的新中國成立後雲(yun) 南省西疇縣第一區長箐鄉(xiang) 苗族全體(ti) 敬獻中央訪問團的錦旗。民族文化宮供圖

進入新時代,習(xi) 近平總書(shu) 記提出“鑄牢中華民族共同體(ti) 意識”的重大原創性論斷,明確指出中華文明具有突出的統一性。展出的反映各族人民合作發展、固邊守邊、擁護領袖等內(nei) 容的實物、圖片、文獻等,都是新時代中華文明統一性的集中體(ti) 現。

由此可見,統一性是中華文明連續發展的重要基礎。中華文明的統一性是寓於(yu) 多樣性中的統一,是多元一體(ti) 的統一,這從(cong) 根本上決(jue) 定了中華文明的統一性不是消除文化差異性的統一,而是在堅守中華文化統一性立場的同時,又展現出中華文化多姿多彩魅力。(作者:們(men) 發延 民族文化宮副主任、研究館員)

作者簡介:

們(men) 發延,阿昌族,研究館員,研究生導師,國家民委文化名家,享受國務院特殊津貼專(zhuan) 家。現任第十四屆全國政協委員、民族和宗教委員會(hui) 委員,國家民委民族文化宮黨(dang) 委委員、副主任,曾兼任中國博物館協會(hui) 常務理事、中國民族學學會(hui) 理事、中國民間文藝家協會(hui) 理事等職務。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。