當西藏各地普降大雪的時候,阿裏高原卻依舊藍天麗(li) 日。而往年此時,數米厚的積雪早已擋住了旅客向往的腳步。也正趕上難得的好天氣,記者一行決(jue) 定再訪楚魯鬆傑。

楚魯鬆傑,藏語意為(wei) “三湖中間的村莊”,地處喜馬拉雅山西段,境內(nei) 山高穀深,位於(yu) 西藏阿裏地區劄達縣。

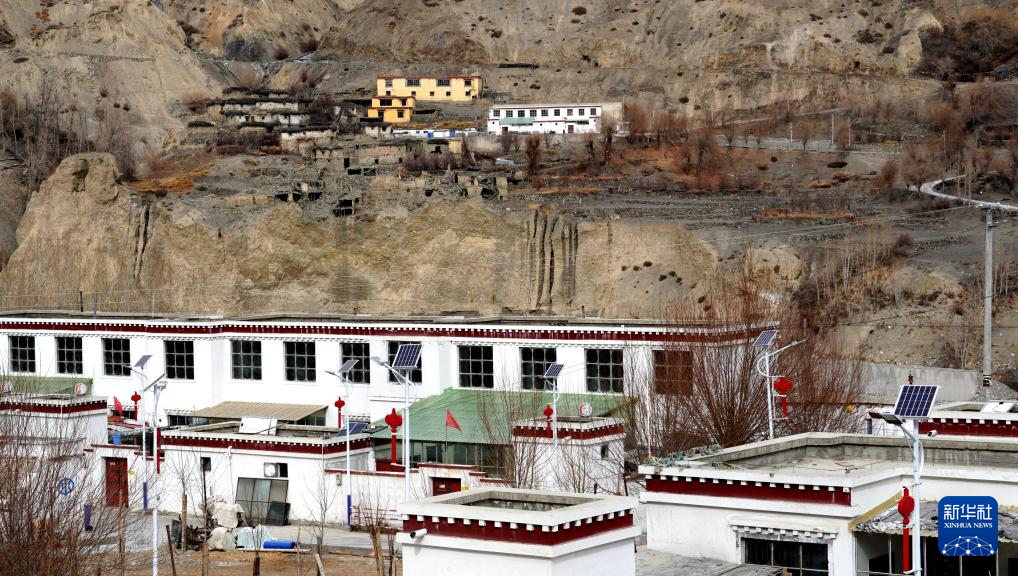

拚版照片:上圖是2019年1月8日拍攝的楚魯鬆傑鄉(xiang) 政府(新華社記者陳尚才攝);下圖是2024年1月13日拍攝的楚魯鬆傑鄉(xiang) 政府(新華社記者陳澤鵬攝)。

走在楚魯鬆傑的土地上,總是難掩內(nei) 心的感動:是近鄉(xiang) 情怯的熟悉感,更是夢裏無數次搖曳著的陌生感。

5年前散步走過的那條土路,如今已是寬敞平坦的柏油路;曾經冷得像冰庫般的玻璃餐廳,已是供暖供氧、保濕而舒適的職工之家;曾經沒有院牆、地上隨處是鵝卵石的鄉(xiang) 政府大院,已用水泥平整完畢,正在修建院牆;樓房裏不再用牛糞焦炭生火,宿舍都通了水暖和彌散式供氧……

拚版照片:左圖是2021年9月19日,楚魯鬆傑鄉(xiang) 巴卡村村民歐珠多吉與(yu) 妻子在新房門前合影(新華社記者格桑朗傑攝);右圖是2024年1月13日,歐珠多吉與(yu) 妻子在新房客廳裏合影(新華社記者陳尚才攝)。

2018年,新華社記者進入楚魯鬆傑鄉(xiang) ,采寫(xie) 了《西藏阿裏楚鬆村“四代房”:中國邊陲巨變的縮微影像》。2018年底,我被選派掛職楚魯鬆傑鄉(xiang) 黨(dang) 委副書(shu) 記。此後,又有幾批新華社記者來到這裏采訪調研,記錄著這個(ge) 邊陲鄉(xiang) 鎮的發展變化。

對照著自己掛職期間的工作生活經曆,我和鄉(xiang) 黨(dang) 委書(shu) 記陳淇掰著指頭,一件件數著細微處的變化。因為(wei) 有著曾經的共同堅守,就有了那麽(me) 多重逢時的萬(wan) 語千言。

陳淇30多歲,穿著長款的黑色羽絨服,牛仔褲配著皮鞋,顯得十分精神,但陽光和山穀的風在他臉上留下了深淺不一的褶皺。他對我們(men) 的到來,報以真摯的熱情。

他說:“因為(wei) 你們(men) 的‘鼓與(yu) 呼’,博波山道路搭建了防雪棚,香讓拉山道路常年保通,這裏已好幾年不再大雪封山。”

楚魯鬆傑鄉(xiang) 楚鬆村楚魯組的“四代房”(2024年1月13日攝)。新華社記者 陳尚才 攝

“房頂一塊光伏板,家家戶戶來照明。”這是曾經楚魯鬆傑鄉(xiang) 用電的真實寫(xie) 照,若遇到暴雪連月,那隻能是抹黑烤火爐,連手機信號都沒有。2021年,這裏通上國家大電網,生產(chan) 生活發生了翻天覆地的變化。

懷著重逢的喜悅,走進曾多次借宿的次仁貢桑、元旦頓珠、歐珠多吉家,變化讓人眼前一亮:家裏鋪上了木地板,做了精致的藏式裝修,安裝了電地暖,用上了消毒櫃……他們(men) 還發展起了苗木產(chan) 業(ye) 、運輸業(ye) 等。

站在巴卡村的平壩上朝下仔細看,溝壑間的濕地旁,長著一簇簇、一片片班公柳和紅柳樹,頑強地擠滿了山穀。讓人覺得這些樹的生命,和這裏的人一樣堅強無畏。

這是楚魯鬆傑鄉(xiang) 瑪尼唐卡搬遷點的新房和電力鐵塔(2024年1月12日攝)。新華社記者 陳尚才 攝

走在熟悉的村莊、牧場和鄉(xiang) 政府大院,總能碰到年輕的幹部、返鄉(xiang) 創業(ye) 的青年,他們(men) 忙碌著。有這樣一群生龍活虎的青年,使這裏充滿了朝氣,讓這高寒缺氧的鄉(xiang) 鎮新添了無窮的力量。

在型欽牧場俯瞰千溝萬(wan) 壑,楚魯鬆傑鄉(xiang) 就隱匿在群山雪峰的縫隙間,散落河穀的人家在這裏世代生息。迎著新時代的春風,楚魯鬆傑鄉(xiang) 的麵貌不斷煥新。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。