我在現場,記錄瞬間,成為(wei) 曆史。

從(cong) 2019年開始,我們(men) 開設了“我在現場”欄目,以新華社記者“沉下心、俯下身、融入情”的珍貴采訪經曆為(wei) 內(nei) 容,講述他們(men) 在重大新聞事件現場的所見、所聞、所想。

2023年,有14位初入新聞行業(ye) 的大學畢業(ye) 生從(cong) 北京編輯部來到全國各地分社鍛煉、實踐,在新聞一線踐行“四力”,褲腳沾滿泥土,雙手觸摸大地,向前輩們(men) 學習(xi) 著去凝固新聞的瞬間,去記錄曆史。

從(cong) 2024年1月31日起,“我在現場”欄目陸續播發這14位攝影新人在2023年的攝影報道和照片背後的故事。希望他們(men) 的作品和講述,能帶給您一種年輕且蓬勃向上的力量。

臨(lin) 近而立之年的我,應該選擇什麽(me) 樣的生活?

2023年3月,我依靠著新華社年輕記者到地方分社鍛煉實踐的機會(hui) ,有幸來到雪域高原,開始了這一年寶貴的西藏之旅。

為(wei) 什麽(me) 想去西藏?對我個(ge) 人來說很難有準確的答案。也許是因為(wei) 雪域高原的一片神秘,也許是因為(wei) 熱血青年的一腔激情,總之沒有任何猶豫,在看到通知的那一刻,我立刻報了名。

從(cong) 北京出發,向西飛行2600多公裏,抵達海拔約3650米的“日光之城”拉薩。第一次戴哈達,第一次看雪山,第一次高原反應到頭疼欲裂……在西藏,我遇見了太多的“第一次”。雄偉(wei) 的雪山、廣袤的草原、壯麗(li) 的湖泊、遍地的牛羊……西藏的每一處風光,都讓我深感震撼。

林芝桃花節——新手記者的“禮物”

三月底的西藏林芝,是桃花的世界。2023年3月28日,西藏林芝第二十屆桃花旅遊文化節正式拉開帷幕。我被派往現場采訪,這給了我一個(ge) 深入了解西藏生態環境的機會(hui) 。我們(men) 驅車進入林芝境內(nei) 之後,視線所及都是桃花。一棵棵或粉或白的桃樹迎風怒放,與(yu) 三月的高原雪山相映成趣,呈現出一幅極美的畫卷,令人讚歎不已。

這是2023年3月24日拍攝的林芝市波密縣古通村波堆桃花穀風景。

位於(yu) 林芝市波密縣古通村的波堆桃花穀是一處賞花勝地。當我到達這裏後,手中的相機快門就沒有停過。這是我人生中第一次看見如此美麗(li) 的景色,高原雪山與(yu) 連片的桃花互相映襯,仿佛進入了仙境一般。我像孩子一樣,貪婪地用手中的相機記錄眼前的這一切。拋去一切的構圖、色彩、線條的構思……仿佛眼前的一切怎麽(me) 拍都是美的。

這是2023年3月24日拍攝的林芝市波密縣古通村波堆桃花穀風景。

我在現場連續拍了三個(ge) 多小時,一點也沒有審美疲勞。直到同事告訴我要趕往下一個(ge) 采訪點位,我才背上相機依依不舍地離開。

林芝桃花節帶動了當地旅遊業(ye) 的興(xing) 旺。當地不少群眾(zhong) 都靠著次第盛開的桃花吃上了“旅遊飯”,蓬勃發展的旅遊產(chan) 業(ye) 也日益成為(wei) 林芝實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略的重要抓手。2022年,林芝市累計接待國內(nei) 外遊客658萬(wan) 人次,實現旅遊總收入56.64億(yi) 元。在春花爛漫環抱中的林芝人民,用勤勞、智慧和感恩書(shu) 寫(xie) 著春天的故事。

白瑪德吉和她的丈夫殷合是我們(men) 在波密縣內(nei) 遇到的第一對采訪對象。2021年3月,他們(men) 來到西藏林芝市波密縣紮木鎮康木村,開啟了他們(men) 的事業(ye) 與(yu) 愛情。兩(liang) 人在318國道邊開了一家家庭民宿,成為(wei) 了一對默契的“夫妻掌櫃”。

白瑪德吉和丈夫殷合以及孩子的合影。

每個(ge) 煙雨朦朧的清晨,都是夫妻倆(lia) 最忙碌的時候。白瑪德吉負責民宿房間內(nei) 的保潔工作,丈夫殷合做一些手工活,製作民宿的木桌木椅等用具。夫妻倆(lia) 就這麽(me) 一天天地過著,忙得不亦樂(le) 乎。

2023年3月24日,白瑪德吉在整理民宿床鋪。

2023年3月23日,白瑪德吉的丈夫殷合在製作民宿桌椅。

白瑪德吉和她的丈夫殷合都不善言辭。他們(men) 的民宿緊鄰318國道,生態環境很好,旁邊的旅遊景點也多,每個(ge) 月大概能有3萬(wan) 多元的收入,旺季則更好。在他們(men) 的共同努力下,這片民宿逐漸成為(wei) 了他們(men) 的“一方天地”。

我甚至覺得,我們(men) 的到來,對於(yu) 白瑪德吉夫婦來說,打亂(luan) 了他們(men) 的生活節奏。每次我將鏡頭對準白瑪德吉的時候,她總會(hui) 微微一笑,甚至有些不好意思再忙碌下去。每到這個(ge) 時候,我總要說上幾句:“沒事兒(er) ,您忙您的,不用管我。”他們(men) 才肯接著幹手頭上的活兒(er) 。對於(yu) 平靜地生活在山村裏的這對夫婦來說,教會(hui) 他們(men) 自然地麵對我的鏡頭,似乎是一件很艱巨的任務。

於(yu) 是我就盡量壓縮采訪時間,讓采訪變得短而精。采訪結束後,白瑪德吉和丈夫殷合日常忙碌的景象依然縈繞在我的腦海中,相信在他們(men) 的努力下,日子會(hui) 越過越紅火。

國道之行——紮實的業(ye) 務錘煉

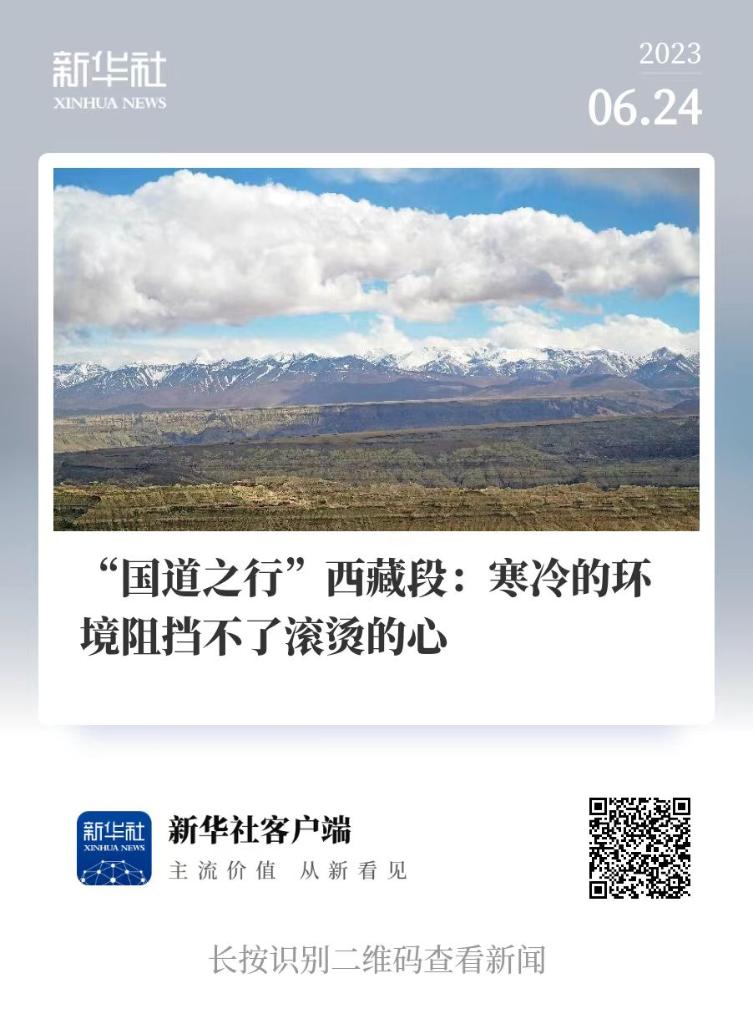

2023年的5月到6月,隨著深度調研係列報道“國道之行 從(cong) 雪山奔向大海”行程的推進,我和報道組的同事也進入到整個(ge) 行程中平均海拔最高的西藏段。

參與(yu) 此次報道對於(yu) 我來說意義(yi) 重大,它給我打開了一扇了解西藏偏遠地區實際情況的窗口,也是對我業(ye) 務技能的一次錘煉。在西藏,有一種說法叫“遠在阿裏,苦在那曲,險在昌都”。這次旅程不僅(jin) 囊括了阿裏地區的眾(zhong) 多縣城,還深入很多邊境偏遠鄉(xiang) 村,比如隆子縣玉麥鄉(xiang) 、薩嘎縣昌果鄉(xiang) 等。

2023年5月25日拍攝的阿裏地區境內(nei) 壯美的劄達土林。

阿裏地區,中國最為(wei) 荒涼的一片神秘之地,總麵積33.7萬(wan) 多平方千米的土地上,常住人口隻有12.3萬(wan) 人。在這裏,我看到了眾(zhong) 多曆史和自然遺跡,也看到了堅守在高海拔偏遠地區、默默奉獻的人們(men) 。在這裏,我看見了劄達土林的壯美和古格王朝的宏偉(wei) ,也遇見了阿裏天文台、皮央和東(dong) 嘎石窟遺址中,十年如一日堅守崗位的人。

2023年5月26日,阿裏地區境內(nei) ,黃昏時分的古格王國遺址。

在阿裏地區獅泉河鎮南部甲馬兒(er) 燈山海拔5100米的山頂上,我們(men) 見到了十年如一日守望璀璨星空的人——尤顯龍。他十八年前就開始為(wei) 阿裏天文台的選址而工作,如今負責天文台數據觀測和運維設備。尤顯龍也是為(wei) 阿裏天文台工作時間最長的一位工程師。

尤顯龍在阿裏天文台凝望遠方(2023年5月24日攝)。新華社記者 晉美多吉 攝

對尤顯龍的采訪比較順暢,因為(wei) 他和采訪團隊成員的年齡大致相仿,加上他本身性格開朗健談,溝通過程中完全沒有障礙,很容易就能挖掘到一些動人的細節。但拍攝的過程卻很艱辛。這是“國道之行 從(cong) 雪山奔向大海”係列報道西藏段的第一站,而阿裏天文台的位置在海拔5000米以上,采訪當天就有一位同事出現了高原反應,視頻拍攝的任務交給了我。由於(yu) 我提前兩(liang) 個(ge) 月抵達了拉薩,所以在天文台拍攝時基本沒有高反,隻覺得上下樓梯略有些喘。當天,天文台的風刮得很厲害。拍攝時,我拿著一台穩定器和一台單反隨著主人公上下樓梯,一直跟在他身後,所幸最後還是拍到了需要的畫麵和鏡頭。

在拍攝天文台星軌時也有一些有趣的瞬間:天已經完全黑了,在相機取景器裏並不能實時地看見天空、星星以及其他拍攝對象,這時候我們(men) 隻能先長曝光拍一張圖,結合已拍好的圖,根據自己的感覺慢慢調整構圖,再進行曝光拍攝。如此經過三四次長曝光拍攝以後,才能拍到自己想要的圖片。我的星軌照片就是這樣拍攝出來的。

2023年5月23日,在阿裏天文台拍攝的星軌。

“國道之行 從(cong) 雪山奔向大海”係列報道西藏段接近尾聲時,我們(men) 來到了山南市隆子縣玉麥鄉(xiang) ,這座位於(yu) 中印邊境的鄉(xiang) 村曾經被稱為(wei) “中國人口最少鄉(xiang) ”。

20世紀60年代以來,很長一段時間,鄉(xiang) 裏僅(jin) 有桑傑曲巴和女兒(er) 卓嘎、央宗一戶人家。他們(men) 始終秉持“家是玉麥,國是中國,放牧守邊是職責”的堅定信念,在邊境地區幾十年如一日地堅守,譜寫(xie) 了一曲動人的時代讚歌。桑傑曲巴老人於(yu) 2001年去世。去世前,他對自己的兩(liang) 個(ge) 女兒(er) 說:“國家一定會(hui) 把玉麥建設好的!”

2023年6月10日,卓嘎(右)和央宗在桑傑曲巴故居中與(yu) 描繪桑傑曲巴用自己縫製的國旗舉(ju) 行升旗儀(yi) 式場景的壁畫前合影。新華社記者 費茂華 攝

如今的玉麥鄉(xiang) ,變化遠遠超出了當年桑傑曲巴老人的心願。從(cong) 2018年開始,玉麥鄉(xiang) 開展邊境小康村及配套設施建設,輕鋼龍骨架構民居及排水、通訊、學校、中心公園等公共服務設施拔地而起。2019年,國家投資超5億(yi) 元、總裏程50公裏的曲玉柏油公路改建工程全麵完工,解除了玉麥每年大雪封山的困擾;同時,國家電網將10千伏的輸電線路接入玉麥,玉麥人用上了安全穩定的常明電。

我們(men) 遇見卓嘎老人的時候,她正在自家建設的牧場小屋裏製作酥油。或許是之前被其他媒體(ti) 采訪過了太多次,剛見麵的卓嘎老人,看見我們(men) 身上背的相機,早就明白了我們(men) 的來意。

2023年6月10日,卓嘎在牧場的小屋裏製作酥油。新華社記者 晉美多吉 攝

在我們(men) 的鏡頭下,卓嘎老人並不像一個(ge) 六十多歲的老人。她的身影總是忙碌:一會(hui) 兒(er) 清理牧場,一會(hui) 兒(er) 製作酥油,一會(hui) 兒(er) 又去擠奶……仿佛牧場裏的一切事情都需要她來照看。采訪的間隙,我們(men) 問她:“您年齡這麽(me) 大了,天天這麽(me) 忙活,不累嗎?”她回答說:“年齡大了,不忙活反倒不習(xi) 慣了。”我想,正是這種不辭辛勞、不懈付出的精神,才讓他們(men) 在曾經的“中國人口最少鄉(xiang) ”中譜寫(xie) 了一個(ge) 個(ge) 動人的守邊護邊的故事。

今天的玉麥,越來越多的本地和外來人口在這裏耕耘。旅遊業(ye) 的興(xing) 起帶動了當地商業(ye) 的繁榮,有很多外來商戶租用當地人的房屋開辦了超市、旅館、飯店甚至奶茶店等等。相信在這些勤勞的人們(men) 的努力下,玉麥一定會(hui) 如桑傑曲巴老人當年的願望一樣,建設得越來越好。

那曲賽馬節——與(yu) 體(ti) 育新聞的第一次“邂逅”

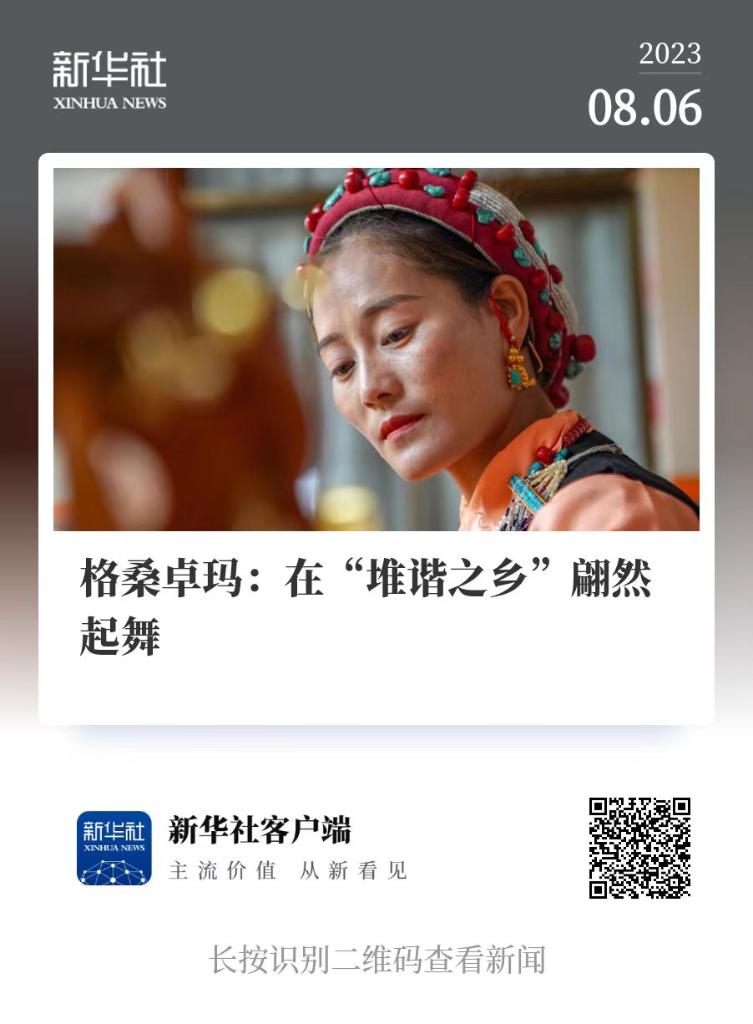

八月的西藏,天高氣爽,絲(si) 毫沒有夏天的氣息。2023年8月10日,西藏那曲恰青賽馬節暨第二屆“鄉(xiang) 村振興(xing) 那曲奮進”活動正式開幕。恰青賽馬節是藏北那曲的傳(chuan) 統節日,也是那曲展示自己獨特魅力一個(ge) 重要窗口。每年這個(ge) 時候,那曲賽馬節舉(ju) 辦的馬術表演和文藝演出等活動,都會(hui) 吸引一大批群眾(zhong) 參與(yu) 和觀看。

2023年8月10日,騎手在那曲市恰青賽馬節上進行馬術表演。

這是我作為(wei) 攝影記者第一次“邂逅”體(ti) 育新聞。

出發前,我請教了資深攝影記者如何拍攝賽馬這種動感十足的新聞瞬間,記下了一些經典照片的構圖和形式,興(xing) 致滿滿地準備拍點好看的照片回來。進入賽馬場,考慮到安全,我被主辦方安排在觀眾(zhong) 席拍攝。但觀眾(zhong) 席離賽馬場地距離較遠,當時我隻能用長焦頭拍攝,而且視角固定為(wei) 俯角,這樣一來就錯過了很多精彩瞬間。

2023年8月11日,在觀眾(zhong) 席上拍攝的那曲恰青賽馬節速度賽馬比賽決(jue) 賽現場。

等到走馬比賽開始時,熙熙攘攘的人群才終於(yu) 散去了一些,我們(men) 終於(yu) 被允許進入賽馬場地內(nei) 部進行拍攝,彌補了之前不能近距離拍攝的遺憾。

2023年8月11日,一位選手在那曲恰青賽馬節走馬比賽決(jue) 賽中。

總之,第一次和體(ti) 育新聞的“邂逅”,有遺憾,也有驚喜。雖然我沒有拍到8000米和10000米速度賽馬決(jue) 賽的精彩瞬間,但是開幕式上一些精彩的馬術表演瞬間還是被我抓拍到了,也采訪到了不錯的人物故事。活動結束以後,賽馬場上粗獷奔放的勇士風采和農(nong) 牧民熱情洋溢的民風民俗,給我留下了深刻的印象。

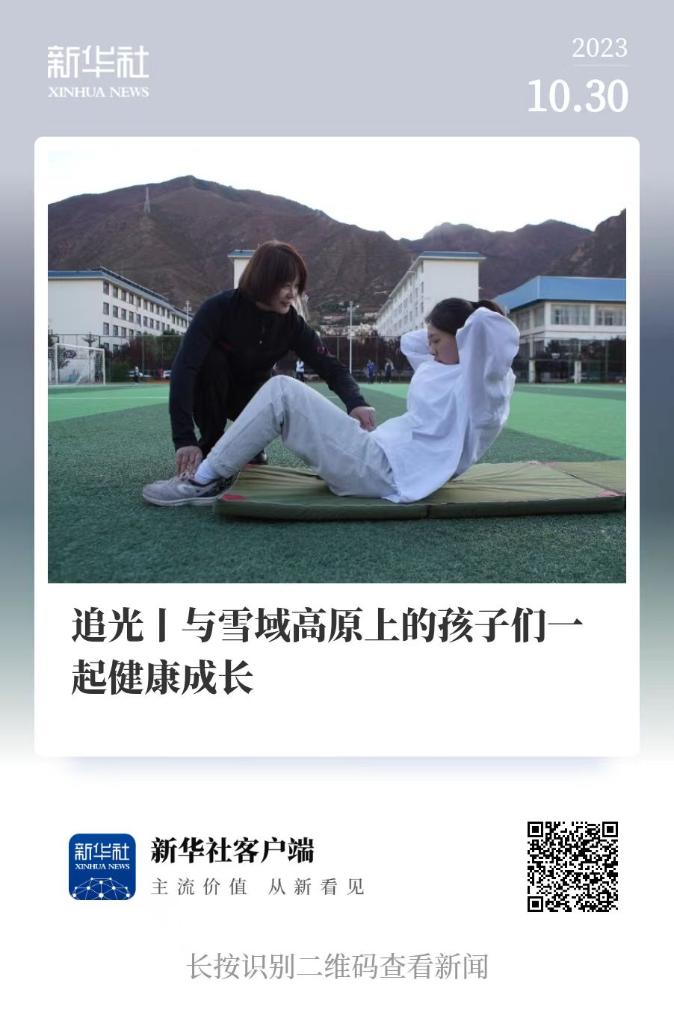

一年的西藏旅程——見天地、見眾(zhong) 生、見自己

盤點這一年的西藏旅程,隻能用一句話概括,那就是“見天地、見眾(zhong) 生、見自己”。

我看到了阿裏的神秘與(yu) 荒涼,看到了世界最高峰珠穆朗瑪峰的日照金山,看到了西藏一片片廣袤無垠的湖泊“一錯再錯”(注:藏語中的湖泊就念作“錯”),也看到了自己的勇氣和不足。走過這一段給予我勇氣和力量的旅程,我終於(yu) 理解了什麽(me) 叫“缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高!”的老西藏精神。

我想,在西藏這片熱土上,雖然環境寒冷,氧氣稀薄,但種種嚴(yan) 酷的外部條件依然阻擋不了這裏的人們(men) 奮發作為(wei) ,阻擋不了紮根這片土地上的人們(men) 砥礪前行的步伐。西藏,必將迎來更加美好的明天!

掃描下圖中的二維碼,觀看邵澤東(dong) 2023年的其他報道:

策劃:蘭(lan) 紅光、李尕

統籌:費茂華、周大慶、劉金海

記者:邵澤東(dong)

編輯:章磊、方欣、尹棟遜、苗夢琦(實習(xi) )

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。