涅如麥邊境派出所教導員謝小傑(左一)、格桑(左二)、格桑的哥哥羅傑(右二)。

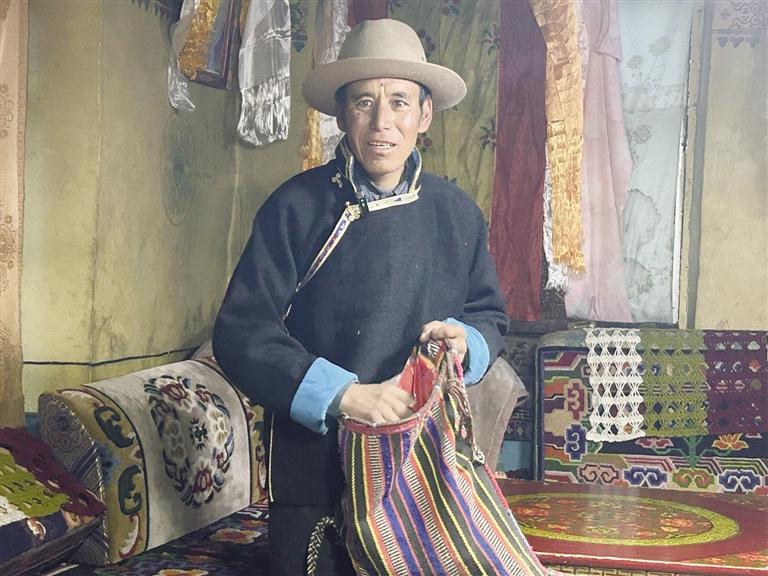

格桑從(cong) 布袋中拿出國旗。

西藏自治區日喀則市康馬縣涅如麥鄉(xiang) 天壩村合作社放牧人——格桑,平凡又不簡單。他的事跡,可以說是與(yu) 邊境線緊密相連,他用腳步丈量邊境土地,用汗水和堅韌守護著祖國的邊疆。

邊境的“活地圖”

日喀則市康馬縣涅如麥鄉(xiang) 天壩村,位於(yu) 康馬縣東(dong) 部,距縣城42公裏處的涅如河下遊,境內(nei) 與(yu) 山南市浪卡子縣、日喀則市江孜縣相接,境外與(yu) 鄰國印度和不丹接壤,平均海拔4300米。今年52歲的格桑,自幼跟隨父輩進出深山放牧,打小就熟悉邊境的一切。

“放牧巡邊這件事,我幹了一輩子。”格桑說,每天早上八點到晚上八點,他都徒步六公裏以上出門放牧,幾十年如一日,邊境線上留下了深深的足跡,累積巡邊公裏難以計數。

在這裏出生,在這裏長大,在這裏勞動,格桑熟悉這裏的每一寸土地,每一座山,甚至村裏的每一頭犛牛。他用自己的方式,守護著這片土地的安寧,成為(wei) 邊境線上的“活地圖”。

涅如麥邊境派出所教導員謝小傑說:“格桑在這裏生活了幾十年,涅如麥鄉(xiang) 每個(ge) 位置、每個(ge) 山口他都非常清楚。有時候,我們(men) 還要請他當我們(men) 的向導。老百姓巡邏放牧時,邊境上發生了什麽(me) 事情,他是第一個(ge) 知道的。”

邊境的“中國紅”

聽說有人過來采訪他,格桑和家人非常開心,準備好熱熱的甜茶、酥油茶,耐心地等待記者的到來。格桑普通話說得不是特別好,他和家人站在院門口迎接時,臉上始終掛著淳樸的笑容,一個(ge) 勁兒(er) 地招呼大家進門。

談及放牧巡邊的艱辛時,格桑輕輕擺擺手,笑著說沒什麽(me) 。“放牧巡邊對於(yu) 我來說,既是工作也是生活。”格桑說。涅如麥鄉(xiang) 天壩村的氣候多變,有時候狂風暴雨,冬季有時也會(hui) 大雪封山,但他早已適應這裏的生活。

放牧巡邊途中的經曆,格桑覺得隻是日常的事情,並沒有什麽(me) 值得講述的。不過,他也有特別珍視的東(dong) 西。格桑特意走進另一間屋子,捧出一個(ge) 略顯舊色的布袋。他小心打開袋子,裏麵是他珍藏的一麵麵國旗。

這些國旗,是格桑為(wei) 放牧巡邊準備的。“在巡邊途中,我發現哪裏的國旗舊了,不見了,就會(hui) 拿出鮮豔的國旗插在那裏,讓大家都看到,這是我的家鄉(xiang) ,中國的土地。”格桑說,數十年來,格桑和他的牛羊,靠一步步足跡,在一座座山頭立起了永不褪色的“中國紅”。

記者從(cong) 格桑講述他巡邊的日子裏冬日滿身雪花、夏日汗水與(yu) 泥土交織的經曆與(yu) 趣事時明亮的眼睛中,看到了他從(cong) 未退縮的堅守和對於(yu) 祖國、家鄉(xiang) 的熱愛。

邊境的“老防線”

小時候,格桑的哥哥羅傑要求他,熱愛這片土地,守護好祖國的邊疆。剛開始他不明白哥哥為(wei) 什麽(me) 要這樣說,但格桑長大後,突然明白了這句話的真正含義(yi) 。作為(wei) 一名放牧人,他不僅(jin) 僅(jin) 是要照顧好犛牛,更重要的是要時刻警惕著邊境線的安全。

格桑會(hui) 主動參與(yu) 邊境巡邏和守邊宣傳(chuan) 工作。格桑說:“放牧時,隻要遇到村民,我會(hui) 向他們(men) 宣傳(chuan) 守護國家安全意識,要熱愛自己的家鄉(xiang) ,自己的祖國。如果發現不對的情況,大家要及時找村委會(hui) 反映。”

盡管格桑已年過五旬,但他的守邊興(xing) 邊之心卻從(cong) 未改變,依然每天在邊境線上放牧巡邊,用自己的行動詮釋著對祖國的忠誠和熱愛。他紮根在這片土地,從(cong) 樸素的熱愛出發,一守便是幾十年,成為(wei) 邊境上的一道“老防線”。

格桑在沉默之下藏著一顆忠誠且堅韌的心,用堅定的信念和無私的付出,成為(wei) 邊境行走的“活地圖”、不褪色的“中國紅”,數十年如一日鑄就著一道無形而堅固的邊境防線。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。