西藏阿裏地區的革吉縣地處羌塘高原大湖盆區,革吉的藏語意為(wei) “美麗(li) 富饒的土地”。在這裏,雪山、冰川、草原、湖泊,以及眾(zhong) 多高原生靈,構築出一幅美麗(li) 的自然畫卷。

如今,這裏成了科研工作者跨越時空、進行考古探索的寶地。海拔約4700米的梅隆達普洞穴遺址就是其中一個(ge) 寶地,這裏是青藏高原腹地科學考古迄今為(wei) 止發掘的首個(ge) 史前洞穴遺址,也是世界範圍內(nei) 海拔最高的超大型史前洞穴遺址。

在高原寒冷幹燥的獨特環境中,梅龍達普洞穴遺址保存了大量動植物遺存、微體(ti) 化石和沉積物DNA。從(cong) 2018年至今,梅龍達普洞穴遺址已經出土舊石器時代至早期金屬時代的各類文化遺物逾萬(wan) 件,將人類在海拔4500米以上極端高海拔環境中的生存曆史提前至十萬(wan) 年前。

文物發掘工作需要考古人員一鏟一鏟手動操作,考古發掘後,手鏟所觸及的地層遺跡就隨之消失。因此從(cong) 中國考古學誕生伊始,給每一件文物上信息“戶籍”就成為(wei) 考古工作的標配。然而過去受技術限製,每一件文物的“戶籍”信息有限。

如今,借助一台全站儀(yi) ,通過發射和接收紅外射線,自動讀取和計算坐標數據,考古人員可以輕鬆獲得一件文物的高精度三維坐標。

除了全站儀(yi) ,在這次考古工作中,他們(men) 還運用無人機、三維掃描儀(yi) 等高科技設備對考古遺址信息進行全方位、高分辨率地提取和記錄,並通過多學科協作構建並複原出萬(wan) 年人類演化與(yu) 文明發展生動曆史。

認識一件文物樣本僅(jin) 僅(jin) 了解“外貌”遠遠不夠,內(nei) 部結構尤為(wei) 重要。挖掘出來的樣本被送回北京的研究所進行CT掃描。不過,“向內(nei) 探究”的過程並不容易。此前,考古人員通常隻能通過肉眼觀測其外表形態。

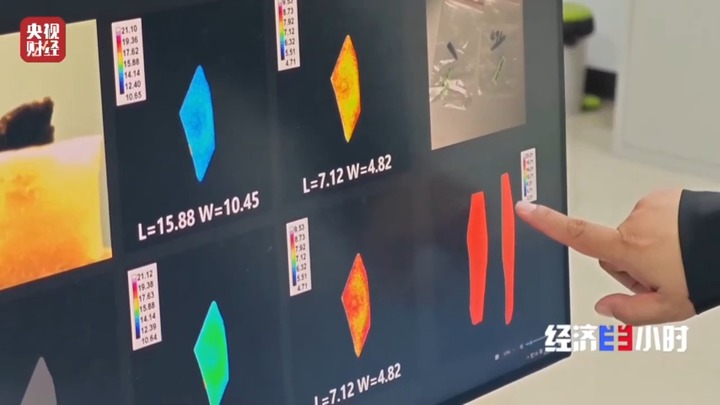

現在,借助中國科學院古脊椎動物和古人類研究所和中國科學院高能物理研究所聯合研發的CT掃描機器,考古人員可以在不破壞樣本的情況下進行高分辨率掃描和成分定量分析,還可以結合圖像處理技術,獲得高精度的外表以及內(nei) 部結構三維圖像。

科技讓文物說話,不斷在古代的遺存中解鎖更多文明“密碼”。人類何時在青藏高原定居,如何適應高海拔環境,一直是學界關(guan) 注且富有爭(zheng) 議的課題。尋找古代人類的DNA是破解這一課題的關(guan) 鍵。

2020年,“舊石器時代人類演化與(yu) 遺傳(chuan) 國家文物局重點科研基地” 在中國科學院古脊椎動物與(yu) 古人類研究所揭牌。依托科研基地這個(ge) 大本營,研究團隊用主導開發和持續改良的古DNA技術,向青藏高原人群的演化謎題發起挑戰。

眼下,針對梅龍達普洞穴的古基因組測序還在繼續,科研團隊期待破解更多高原古代人類的秘密。科技賦能正在讓考古這門古老的學科不斷煥發出新的生機。

國家文物局科技教育司司長 羅靜:我們(men) 現在在土遺址、古代壁畫、紡織品的保護,通過連續支持,已經達到了世界的頂尖行列。在考古科技領域,我們(men) 的碳-14國際比對進入前5名,深海考古目前也達到了世界領先水平。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。