六十歲的學術飛躍——徐通鏘與“字本位”理論

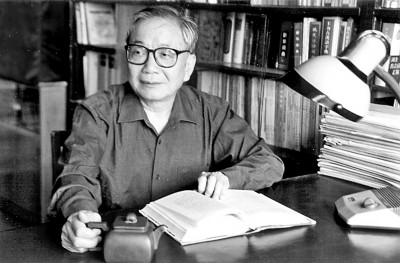

【大家】

六十歲的學術飛躍

——徐通鏘與(yu) “字本位”理論

作者:李蘭(lan) 霞(北京交通大學語言與(yu) 傳(chuan) 播學院副教授)

學人小傳(chuan)

徐通鏘(1931年—2006年),浙江寧海人,語言學家。1952年考入北京大學中文係語文專(zhuan) 業(ye) ,1956年畢業(ye) 留校任教。曾任北京大學中文係語言學教研室主任。著有《語言學綱要》(與(yu) 葉蜚聲合著,1981)、《曆史語言學》(1991)、《語言論——語義(yi) 型語言的結構原理和研究方法》(1997)、《基礎語言學教程》(2001)、《漢語結構的基本原理——字本位和語言研究》(2005)、《語言學是什麽(me) 》(2007)、《漢語字本位語法導論》(2007)等。

徐通鏘從(cong) 北京大學中文係門前走過。

徐通鏘先生的學術飛躍,是在60歲之後完成的。60歲之前,他已經是一位享有盛譽的語言學家;60歲之後,他有了“字本位”理論。雖然60歲之後的徐通鏘“推翻”了60歲之前的徐通鏘,但他的初心從(cong) 未改變:建立一套基於(yu) 漢語的普通語言學理論體(ti) 係,在世界語言學界發出中國聲音。

保守又開放的先生

1931年,徐通鏘生於(yu) 浙江寧海一個(ge) 小山村。1949年秋,新中國成立前夕,他考入寧波中學。若幹年後的北京大學校園,有一輛著名的、除了鈴不響哪兒(er) 都響的二八自行車,載著他上課下課,陪著他一起追尋語言的真諦。不過那時在寧中,徐通鏘是連一輛破自行車都沒有的。每年假期回家、返校,都是徒步。200裏的路程,一走就是兩(liang) 天,有時還要趕夜路。徐通鏘從(cong) 不以為(wei) 苦,一切隨遇而安。

很多人回憶,徐先生在生活上固執而保守。1952年,徐通鏘考入北京大學中文係,畢業(ye) 後留校任教。從(cong) 小山村來到首都,後來又去美國訪學,這些都沒有讓徐先生變得“洋氣”。他保持著自己在南方農(nong) 村的生活習(xi) 慣。在北大宿舍,他堅持冬天睡草席而不鋪床單。由於(yu) 在家鄉(xiang) 沒有吃過茄子和番茄,就一生不吃。在山西調查方言時,破例嚐了嚐甜瓜,純粹是為(wei) 了不駁學生的麵子。20世紀80年代初,“洋快餐”尚未進入中國,漢堡包還是個(ge) 新鮮玩意。徐先生那時在美國加州訪學,一次也沒吃過漢堡包。在北大上課,他冬天常穿一件不知道有多少年頭的黑呢短大衣,拎著個(ge) 20世紀五六十年代可能時興(xing) 過的雙梁黑布包。後來,這個(ge) 黑布包遵從(cong) 自然規律壞掉了,他歎息“現在到處都買(mai) 不到了”。如果能買(mai) 到,他還會(hui) 來個(ge) 同款。房子是學校分的,從(cong) 筒子樓的一間小屋到暢春園的二居,最後終於(yu) 換成了三居,他感到“革命到底了”,一家人夠住了,非常滿足。然而,他家裏實在沒什麽(me) 裝修,一直沿用著表麵呈顆粒狀的水泥地板,電視、冰箱不知道用了多少年頭。最多的當然是書(shu) 櫥,深紅色的,薑黃色的,油漆斑駁不明本色的。有人好奇徐先生的書(shu) 櫥為(wei) 何這樣“多姿多彩”,問了才知道,原來有些是學生離開學校時留給老師的,還有一件是“文革”期間徐先生親(qin) 手做的——由於(yu) 木匠手藝高超,徐先生還得過“徐木匠”的外號。

徐先生又是活躍開放的。他不吃漢堡包,卻會(hui) 跳踢踏舞——20世紀八九十年代,這可是時尚青年才會(hui) 的外國舞蹈。他還會(hui) 拉胡琴、唱京劇,學校搞文娛活動時,常常會(hui) 表演一段。他還愛爬山,會(hui) 打籃球,關(guan) 心時事,尤其為(wei) 人稱道的,是他的廚藝。徐先生做的筍子燒肉獨辟蹊徑,紅燒魚“聞名海內(nei) 外”。他從(cong) 不“挾藝自傲”,有人來“蹭飯”,就親(qin) 自下廚。學生、同窗、同事和他們(men) 的孩子,很多人都品嚐過徐先生的廚藝。學生到導師家吃飯,一開始難免有些拘束。不過,徐老師奉行的原則是“不要管他/她,喜歡吃什麽(me) 就吃什麽(me) ,吃不飽也是自己的事兒(er) ”。於(yu) 是,學生們(men) 逐漸不客氣了,開始“挑肥揀瘦”,還“明目張膽”地點起菜來。

生活中的徐先生是平易可親(qin) 的,學術中的徐先生卻“不太通融”。他的課不好過,作業(ye) 不好完成,跟他做論文也休想蒙混過關(guan) 。王洪君先生是徐先生的開門大弟子,她說,跟徐先生做碩士論文時,光方言調查就在山西待了近三個(ge) 月,白天記音,晚上整理音係,核對、抄寫(xie) ,每天工作十多個(ge) 小時,其間因為(wei) 飲食不適還生了一回病。有的學生,論文還不成熟就拿去投稿,徐先生發現了,就會(hui) 壓下,直到改好才放行。他要求學生不能說空話,必須用事實、語料來支撐觀點。如果語料反映的事實和學術界的現行觀點不符,徐先生會(hui) 毫不猶豫地推翻現行觀點,哪怕是他自己的觀點。

這種開放和堅持貫穿了徐先生一生的學術道路。

西方理論與(yu) 漢語問題

1898年《馬氏文通》出版,在漢語研究中引入了西方傳(chuan) 統的語法研究體(ti) 係,被公認為(wei) 中國現代語言學的開端。從(cong) 此之後,引入西方語言學理論來研究漢語成為(wei) 中國語言學的主要發展模式。

徐先生也一直努力學習(xi) 外語,研讀西方語言學著作,關(guan) 注國際語言學理論的新趨勢。不過,從(cong) 一開始在北大中文係學習(xi) 時,他即痛感所接觸到的語言學理論研究的都是印歐語現象,完全無法觸及漢語實際,他和同學都有一種學的是“空頭理論”的感覺。他下定決(jue) 心,要深入聯係漢語實際研究語言學理論。

後來,他給北大中文係漢語專(zhuan) 業(ye) 一年級學生和外語係西語、東(dong) 語、俄語的一、二年級學生講授“語言學概論”課。在外語例子之外,他還會(hui) 補充一些漢語例子,體(ti) 現漢語研究的成果。給中文係學生布置作業(ye) 時,也要求他們(men) 針對漢語現象具體(ti) 分析。在講義(yi) 的基礎上,他與(yu) 葉蜚聲先生合作,於(yu) 1981年出版了《語言學綱要》。那正是結構主義(yi) 理論統治中國語言學的時代,這本教材既體(ti) 現了結構主義(yi) 的理論思想,也使用了大量漢語例子,包括四川阿壩的“土漢語”。經過多次修訂、再版,如今四十年過去,這本《語言學綱要》仍然是圈內(nei) 公認的權威教材,稱得上是每一位語言學專(zhuan) 業(ye) 學生的“標配”。

在個(ge) 人的學術研究中,徐先生抓住漢語方言作為(wei) 突破口。不同地域的方言構成了不同曆史時期漢語的活化石,隱藏著漢語演變的曆史軌跡和動因。從(cong) 20世紀50年代到80年代,徐先生和同事、學生們(men) 多次展開田野調查,收集了大量第一手方言材料,浙江寧波、河南洛陽、河北涿鹿、湖南韶山和山西大同、朔州、太古、太原、聞喜、祁縣、平定等地都留下了他的足跡。

1982年,徐先生被公派到美國加州柏克萊大學進修,主修曆史語言學。這時候的徐先生,已經年過半百。一個(ge) 一生隻吃小時候吃過的菜的人,在異國他鄉(xiang) ,在完全不同的文化和環境中,會(hui) 麵臨(lin) 怎樣的挑戰和不適?徐先生沒有過多地考慮這些,也沒考慮過要去哪兒(er) 欣賞異國風光,去哪兒(er) 感受世界最發達國家的繁華。他所有的心思都集中於(yu) 怎樣利用短短一年時間完成自己的研學計劃。在美期間,他沒看過一場電影,沒去過一個(ge) 地方旅遊。除了聽課、聽講座、閱讀文獻資料,就是和學者們(men) 一起討論,經常工作到深夜。他還對四位著名語言學家進行了單獨訪談,包括研究羅曼語的馬爾基爾(Malkiel)教授,研究藏緬語的馬提索夫(Matisoff)教授,研究藏語、苗瑤語和漢語史的張琨教授,以及提出詞匯擴散理論的王士元教授。這些訪談後來發表,為(wei) 當時的國內(nei) 語言學界帶來一股新風。

熟悉了國際最新語言學理論,又有多年方言田野調查、漢語音韻史文獻整理的積累,從(cong) 80年代到90年代初,徐先生發表了多項影響遍及海內(nei) 外的成果。尤其是1991年出版的《曆史語言學》,引起廣泛關(guan) 注和高度讚譽。在這部書(shu) 裏,徐先生係統介紹了曆史語言學各個(ge) 重要學派的理論方法,並把這些方法綜合應用到漢語方言和漢語音韻史的分析中,提出並論證了“疊置式音變”這一新的音變方式,闖出了從(cong) 漢語材料中提取新的普通語言學理論的路子。這也是中國第一部全麵討論語言演變一般原理的理論著作。

在引介西方語言學理論研究漢語這一曆史潮流中,徐先生可以說一直走在時代前列。《曆史語言學》所應用的理論,音係平行對稱說、空格擬測法、詞匯擴散說等當時在國內(nei) 還少有係統介紹,語言變異更是國際語言學界新出不久的熱點理論,即使今天也不過時。這時候的徐先生,已經稱得上功成名就,名滿學界。走到這一步,很多學者往往“見好就收”、安度晚年了。然而,1991年,在60歲的花甲之年,徐先生卻拋棄了自己早就駕輕就熟的西方語言學路向,拋棄了自己前半生的理論成果,提出了“離經叛道”的“字本位”,從(cong) 零開始開辟新的語言學之路。

建構“字本位”理論

引入西方語言學理論研究漢語,的確促進了中國現代語言學的成長。然而,這也導致中國語言學基本上成為(wei) 西方語言學理論的追隨者、消費者。事實上,西方語言學理論並不能完全解釋漢語現象,徐先生之前的很多學者都意識到了這一點,也曾為(wei) 改變這種情況而努力。呂叔湘先生痛心於(yu) “外國的理論在那兒(er) 翻新,咱們(men) 也就跟著轉”;朱德熙先生呼籲“擺脫印歐語的眼光”,不要“把印歐語所有而為(wei) 漢語所無的東(dong) 西強加給漢語”。他們(men) 都希望能建立真正符合漢語特點的、有中國特色的語言學理論。在這條路上,徐先生用他的“字本位”理論樹立了一個(ge) 鮮明的路標。

在前半生的研究中,徐先生發現,“五四”以來,漢語音韻和方言領域成果豐(feng) 碩,語法研究卻困難重重。一些基本問題,比如什麽(me) 是詞、有沒有詞類、有沒有主賓語、什麽(me) 是句子等,在印歐語研究中很容易達成一致,在漢語研究中卻一直爭(zheng) 論不休,至今難以取得突破。徐先生認為(wei) ,歸根結底,這是由於(yu) 漢語和印歐語特點不同,而二者的根本不同,在於(yu) 基本結構單位的不同:印歐語的基本結構單位是“詞”和“句”,二者相互限定;漢語的基本結構單位則是與(yu) 古漢語一脈相承的“字”。漢語音韻和方言研究之所以能取得成果,就是因為(wei) 自高本漢和趙元任開始,一直抓住“字”之音,繼承了中國傳(chuan) 統語言學的脈絡,也就適應了漢語的特點。而始自《馬氏文通》的語法研究則放棄了“字”,以印歐語的“詞”為(wei) 標準尋找漢語中本來就不存在的“詞”,自然也就不容易找到滿意答案,很多基本問題窮盡學者們(men) 幾十年的精力仍然懸而不決(jue) 。

從(cong) 20世紀90年代初到生命的最後一刻,徐先生一直致力於(yu) “字本位”理論的建構,發表多篇論文,出版多部專(zhuan) 著。1997年,52萬(wan) 字的專(zhuan) 著《語言論》出版;2007年,遺著《漢字字本位語法導論》出版。

“字本位”理論,以“字”作為(wei) 漢語的基本結構單位,嚐試建立一套符合漢語本來麵目的語義(yi) 句法新體(ti) 係。“字”這一名稱,每個(ge) 中國人都習(xi) 以為(wei) 常,口頭筆下不離。“字正腔圓”中的“字”是指音,“字斟句酌”中的“字”是指義(yi) ,“白紙黑字”中的“字”是指形——用徐先生的話說,“字”是聯係語法層麵和音係層麵的樞紐,有明確的音係對應單位即音節,是漢語符號編碼的基礎單位,因而具有母語者的心理現實性,並與(yu) 文字單位相統一,形成“字”的形音義(yi) 一體(ti) ,成為(wei) 跨語音、語法、語義(yi) 等子係統的基點。然而這樣一個(ge) 對漢語係統至關(guan) 重要的單位,在現代漢語語法體(ti) 係裏卻一直沒有自己的位置。取代“字”的,是來自西方語言學體(ti) 係的“語素”。徐先生反對用語素取代“字”,因為(wei) 印歐語的語素是從(cong) 詞分析出來的,研究印歐語的任務之一就是確定詞的形態是由哪些語素構成的;而漢語的“字”或本身是詞,或先於(yu) 詞而存在,與(yu) 語素的性質有根本不同。漢語的“字”和印歐語的詞、句一樣,都是現成的、封閉的、有明確邊界,在語言社團中有心理現實性,即使不識字的人也能明確感知到,而這也是人類語言基本結構單位都具有的特點。“字”以“1個(ge) 義(yi) 類×一個(ge) 義(yi) 象”的編碼原則構“辭”(以區別於(yu) 印歐語標準的“詞”),形成了漢語中大量的以後字或前字為(wei) 核心字的辭群,如“險峻、陡峻、高峻、嚴(yan) 峻”和“峻文、峻切、峻法、峻急”等。字和辭都以語義(yi) 為(wei) 核心,沒有印歐語的屈折變化,通過不同層次的語法化“因字而生句”,構成的句子以“話題—說明”為(wei) 框架,是開放的;印歐語則相反,詞進入句子就要有屈折變化,以“主語—謂語”的一致關(guan) 係為(wei) 框架,構成的句子是封閉的。從(cong) “字”到“句”的各個(ge) 層麵,都體(ti) 現了漢語社團自古以來“比類取象”“援物比類”的隱喻思維方式,與(yu) 印歐語的思維方式不同。

大約與(yu) 徐先生同一時期,法國漢學學者白樂(le) 桑編寫(xie) 了一本教法國人學漢語的教材,明確提出漢語教學應“循漢語之本來麵目”、以“字”為(wei) 本位。2002年,北京大學教授王若江撰文評介了這一“字本位”教材。應該是由於(yu) “字”觸及了對外漢語教學長久以來的痛點,教學實踐方麵的感受尤為(wei) 直接鮮明,從(cong) 對外漢語教學界開始,“字本位”理論引起熱議,並不斷延伸至和漢語相關(guan) 的多個(ge) 領域。不少學者為(wei) 之激動不已,認為(wei) 這是真正能夠揭示漢語本來麵貌的中國特色語言學,找到了漢語研究的根本。有來自計算機語言信息處理領域的學者專(zhuan) 程登門拜訪徐先生,認為(wei) “字本位”理論才能解釋漢語使用者“既有用舊字造新詞的創造力,又有看舊字懂新詞的領悟力”,以及如今“知識數量爆炸,英語單詞數量爆炸,漢字數量不爆炸並且守恒”的現象。

“字本位”理論打破了《馬氏文通》以來的漢語語法體(ti) 係,但因其初創不久,還不成熟,大量批評、不解也隨之而來。21世紀初那幾年的語言學會(hui) 議,“字本位”成了會(hui) 上會(hui) 下的熱點話題。一些敬佩徐先生的學者,會(hui) 上不願公開批評,私下卻忍不住歎息:“他怎麽(me) 會(hui) 提出這樣的觀點呢?太可惜了!”徐先生也會(hui) 感到孤獨,但對於(yu) 客觀的批評意見,他不但不反感,反而很重視。南開大學教授劉叔新先生名望素著,他不認同“字本位”,曾在講學時公開批評這個(ge) 理論。徐先生聽說後,專(zhuan) 門問身邊的學生劉先生講了什麽(me) ,“劉先生的批評意見尤其要認真考慮,對以後改進理論很重要”。劉叔新先生不認同“字本位”,有一次卻批評了一位反對“字本位”的學者:“徐先生非常聽得進批評意見,但你總不能連‘字本位’的意思都沒弄明白就亂(luan) 批。”有次徐先生向同事打聽,認不認識廣州的一位女學者,想請她參加青島的“字本位”討論會(hui) ,因為(wei) “她有一篇批評‘字本位’的文章寫(xie) 得很好”。

徐先生的“字本位”理論,看似推翻了自己前半生的觀點,實則與(yu) 之一脈相承。正是在多年的音韻和方言研究中,他重新發現了“字”,《曆史語言學》提出的“疊置式音變”其實也是“字本位”理論的一個(ge) 分支。這個(ge) 理論看似否定了前人的理論觀點、另起爐灶,實則是接過了王力、呂叔湘、朱德熙等諸先生的接力棒,在“擺脫印歐語的眼光”、建設中國特色的語言學這條路上向前走了一大步。這個(ge) 理論看似突出了漢語在本位方麵的特殊性,但並不是要與(yu) 西方語言學決(jue) 裂、把漢語孤立於(yu) 世界語言之林。恰恰相反,徐先生一方麵學習(xi) 西方語言學的立論精神,另一方麵繼承中國傳(chuan) 統語言學的優(you) 良傳(chuan) 統,從(cong) 漢語的特殊性出發尋找人類語言的共性,從(cong) 古今漢語共同的底層機製中探尋語言的普遍性原理,希望最終實現中西語言學的結合、現代語言學與(yu) 漢語傳(chuan) 統研究的結合。用徐先生的話說,就是“用高科技手段到傳(chuan) 統學術領域探寶”。

思想者的幸福

曾有人問徐先生,為(wei) 何甘冒大險棄舊而創新?萬(wan) 一出了差錯,不擔心“血本無歸”嗎?徐先生很坦然地說,我隻是一個(ge) 普通的語言學工作者,用不著考慮那麽(me) 多。大約由於(yu) 問他類似問題的人著實不少,徐先生在《語言論》自序中說道:“‘中國沒有自己的語言學理論’的狀況總得設法改變,總得有人邁出第一步,哪怕摔倒了,碰得頭破血流,也可以給後人做一塊‘此路難行,過往行人,小心在意’的路標。鑒於(yu) 此,我們(men) 也就不自量力地去走這艱難的第一步。”

徐先生是一位思想者,做學問是他生命的主要部分和主要樂(le) 趣。作為(wei) 名聲在外的北大教授,他有很多機會(hui) 參加各種社會(hui) 活動貼補家用,但他大部分時間或者在學校,或者在暢春園的家裏。學生、同事、同行,隻要想找他討論學術問題,很容易就能找到他,一邊喝著他沏的濃茶,一邊跟他交流探討。

徐先生善於(yu) 向自己的老師學習(xi) 。在一次采訪中,徐先生說,他的觀點和高名凱、朱德熙兩(liang) 位先生的觀點都不一樣,甚至可以說是對立的,但他的研究路子卻頗受他們(men) 的啟發。高先生原來是學哲學的,思考問題高屋建瓴,能把握全局,對他的思路形成很有影響;朱先生的文章沒有單純講理論的,但每一篇都有理論深度,把理論滲透於(yu) 具體(ti) 的材料分析中,這也影響了他的文章風格。觀點的不同絲(si) 毫不影響他對師長的情感,他認為(wei) 學問就是這樣,“各人發表各人的意見”。

徐先生也致力於(yu) 把自己的學生培養(yang) 成思想者。他對學生的要求不是聽話,而是要能“提出問題”。王洪君先生回憶自己跟隨徐先生寫(xie) 碩士論文時,對於(yu) 許多論文和讀書(shu) 報告,徐先生總是隻問一句:“你看出了什麽(me) 問題,想解決(jue) 什麽(me) 問題呢?”為(wei) 了鍛煉她“提出問題”的能力,徐先生把自己新寫(xie) 的文章給她看,要求她一定要找出其中的錯誤。經過反複訓練,王洪君先生能夠對別人的文章特別是對徐先生的文章提出不同意見了。後來王洪君先生有一句“嬉言”大約也繼承自徐先生:“什麽(me) 是導師?導師就是製造漏洞的人,學生就是那補洞的人。”其他學生也是如此,到徐先生家裏和他聊天,就喜歡“攻擊”他的理論。他從(cong) 不生氣,總是笑嗬嗬地伸出手說:“拿出證據來啊。”以至於(yu) 王理嘉先生常“慫恿”徐先生的學生:你們(men) 要想得到徐老師的讚許、誇獎,最好特立獨行,發表跟他不同的意見。照貓畫虎、亦步亦趨,那是要“挨剋”的。

在學生的回憶中,徐先生是一個(ge) 幸福的人。他的幸福在於(yu) ,他一生做著自己喜歡的事情而且生活有保障。工資足夠支撐他簡樸的生活,學校分的房子讓他居有定所,他就把自己的一生投入到中國語言學理論的建設中。不管追逐這個(ge) 理想的過程是平坦還是坎坷,他都幸福地前行。

站在21世紀的今天回望徐先生的語言學理論,他的前瞻性、敏銳性尤其令人感佩。最近十來年,複雜性科學思潮的影響直達文理工各學科。在語言學領域,源自歐美的動態係統理論、複雜適應係統理論成為(wei) 新一代先鋒理論。然而早在20世紀八九十年代,徐先生已經質疑了結構主義(yi) 的語言靜態、同質、線性說,關(guan) 注到量子論、耗散結構論、協同論、突變論等蘊含的科學哲學觀及其對語言學的影響。他主張科學研究要改變“拆零”的方法,並引用比利時科學家、諾貝爾化學獎得主普裏戈金的話“把研究對象從(cong) 理想狀態轉為(wei) 實際狀態”,這正是當今複雜性科學思潮的訴求。在語言學這條路上,徐先生始終在不懈求索,他走得不輕鬆,但一直享受著思想的幸福。

誠如一位學者所言,有爭(zheng) 論的學術才是有活力的,否則學術將死去。“字本位”理論在很多人眼中“離經叛道”,但仍然公開發表在中國的權威期刊上,由權威出版社出版了一部部專(zhuan) 著。這說明我們(men) 的學術是充滿生命力的,徐先生建設中國特色語言學的理想一定能實現。

(本版圖片由北京大學中文係李娟老師提供)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信