中國人的故事|“鋼鐵裁縫”護我艦船焊接零瑕疵

近海防禦,我行!遠海護衛,我能!

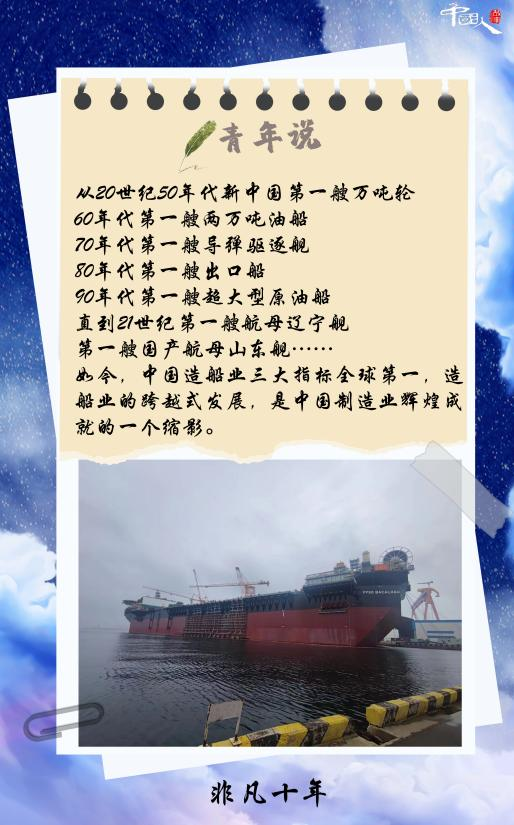

在我國綿延萬(wan) 裏的海岸線上,國產(chan) 航母正以精良的裝備和專(zhuan) 業(ye) 的作戰能力,保衛我國海空兩(liang) 域,守護祖國的安全,是捍衛我國疆土的國防重器。

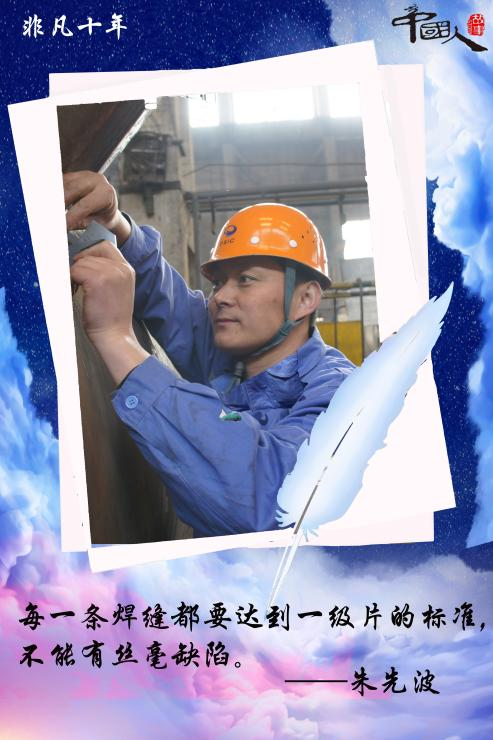

航母、船舶由一塊塊鋼板拚接而成,電焊工被稱作“鋼鐵裁縫”。一艘萬(wan) 噸級輪船,焊縫長度數以萬(wan) 米計,每一條焊縫都必須較真兒(er) 。在遼寧艦、山東(dong) 艦兩(liang) 艘國之重器上,由於(yu) 其材料特殊,在焊接過程中極易產(chan) 生磁場,過大的磁場會(hui) 導致焊接失穩,產(chan) 生缺陷,嚴(yan) 重影響焊縫質量,如何消除或減少磁場是關(guan) 鍵。這一難題,是由中國船舶集團的電焊工首席技師朱先波突破的。朱先波將“導磁法”應用到日常的工作中,消除了因外力作用而產(chan) 生的磁場。“導磁方法,就好比在兩(liang) 塊磁鐵中間加一塊導磁塊(鐵板),原來兩(liang) 塊磁鐵就變成一塊,便可順利完成焊接。”正是因為(wei) 有了朱先波前期的研究成果,建造遼寧艦、山東(dong) 艦時,磁場影響焊接不再是問題。

“每一條焊縫都要達到一級片的標準,不能有絲(si) 毫缺陷。”近日,中青報·中青網記者跟隨中國船舶集團2022年國企開放日,來到大連船舶重工集團(以下簡稱“大船集團”),朱先波告訴記者,如果焊縫裏有裂紋、氣孔或雜質,就像人得了骨質疏鬆病,對在海洋風浪中航行的巨輪將產(chan) 生致命影響。而朱先波的工作,就是做“鋼鐵裁縫”,確保焊縫“零瑕疵”。

創新,是敢闖敢試

一次,在建造一艘重點型號水下產(chan) 品時,一個(ge) 關(guan) 鍵部件無法完成焊接,集團請的眾(zhong) 多專(zhuan) 家都無計可施。

別看這隻是一個(ge) 小小的焊接問題,卻讓整個(ge) 項目都擱置了,一停就是半年。

而這,也在朱先波的心裏埋下了一根“刺”。他清楚,焊接受阻的主要原因是這種材料焊接時會(hui) 產(chan) 生磁場,想要正常焊接就必須消磁。於(yu) 是,他借來磁場方麵的書(shu) 籍研究,並找了4名工友一起試驗。

先用書(shu) 上介紹的“左手定律”法,沒有效果;再試試“隔離法”,成本太高,還是不可行。後來他發現,磁場是“活動”的,於(yu) 是嚐試“導磁法”,終於(yu) 取得成功,朱先波心裏的那根“刺”終於(yu) 在其夜以繼日的研究和試驗後被拔除。在此後遼寧艦、山東(dong) 艦的建造過程中,因為(wei) 有了朱先波前期的研究成果,磁場影響焊接已不再是阻礙其生產(chan) 的因素。

此外,大船集團在2010年時曾承接國外礦石設備料倉(cang) 的建造,料倉(cang) 焊縫達3000米,全部使用超聲波技術對料倉(cang) 進行探傷(shang) ,工期緊,焊接量大,特別是料倉(cang) 的每個(ge) 支腿之間的擋距隻有30厘米,人鑽不進去,焊槍離焊縫太遠,無法完成焊接。這可愁壞了大家:能不能設計一個(ge) 加長的焊槍呢?

“遇到‘卡脖子’難題,沒有現成的辦法,那就現場找辦法。”想到這,朱先波立即行動,先測量焊縫到焊槍之間的距離,再找兩(liang) 個(ge) 鐵杆固定在焊槍上。剛開始固定焊槍的位置過於(yu) 靠前,鐵杆來回顫抖,焊縫掛不住鐵水,把朱先波的脖子燙出一個(ge) 個(ge) 水泡。工友說:“算了吧,德國焊接工程師都認為(wei) ,這是不可能完成的任務,重新設計製作支腿吧。”他卻說:“不行,如果重新製作,既延誤工期,又浪費材料,會(hui) 給集團帶來近百萬(wan) 元的經濟損失。”

在大家絕望時,朱先波默默堅持,不斷調整焊槍固定鐵杆最佳位置和焊接合適的角度,失敗,再嚐試,再失敗,再來……就這樣,兩(liang) 天不眠不休的試驗後,焊縫UT探傷(shang) 一次合格。隨後,朱先波設計的焊槍加長支架,在該設備焊接大麵積應用,使料倉(cang) 提前一個(ge) 月交工。德國工程師興(xing) 奮地說,朱先波焊接的焊縫太漂亮了,他要拍下這些照片永遠珍藏。

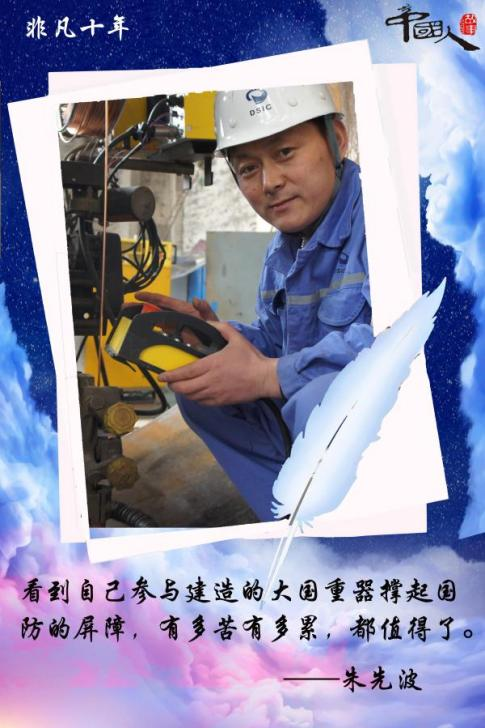

得到美譽,朱先波心裏美滋滋的,更堅定了技能報國的信念。朱先波在日常工作中,攻克下一道道生產(chan) 難關(guan) ,哪裏有難啃的骨頭,哪裏就有朱先波的身影。與(yu) 焊花為(wei) 伴的20餘(yu) 年裏,朱先波先後解決(jue) 了20餘(yu) 項國家重點項目的施工難題,確保了多個(ge) 國家重大項目圓滿完成。

“看到自己參與(yu) 建造的大國重器撐起國防的屏障,有多苦有多累,都值得了。”朱先波說。

焊接,有用!

“學焊接?就是焊洋鐵壺、修自行車,有用嗎?”今天的國家級技術能手當年卻被別人誤解。但朱先波卻堅持說:“有用!”

1995年6月,20歲的朱先波從(cong) 山東(dong) 沂蒙山區來到遼寧大連打工。當時,大船集團急缺電焊工,恰好在老家學過幾天電焊的朱先波“撿漏”被招進大船集團鍋壓分廠,當起臨(lin) 時工,開始了他一波三折的試用期。

“剛拿起焊槍時,眼看著焊花掉進手臂、大腿,極易燙傷(shang) ,我心裏發慌,手上發抖。”朱先波接手的第一件活兒(er) 是將一塊厚鐵板補好。然而,這麽(me) 簡單的活兒(er) 他都沒幹好,把鐵板燒出了一個(ge) 洞。

結果,他隻能在施工現場做清掃工了。朱先波痛定思痛:“電焊就是飯碗,一定要端好!”為(wei) 了端好飯碗,打掃現場時,朱先波悄悄把稍長點的電焊頭收集起來,等別人下班後,他就找電焊機自己練到很晚,趕最後一班車回家。

他在焊槍上綁重物、練手勁。每天下班後,蒙住眼睛,拿著焊槍,在廢棄的鋼板上畫“S”形狀,用槍頭去尋找焊口,用心感受“人槍合一”。慢慢地,他不抖了,耳朵靈了,焊接時閉著眼睛隻聽聲音,就能辨別焊縫是否筆直。

朱先波的勤奮和努力,師傅們(men) 都看在眼裏,有打下手的活兒(er) 經常找他幫忙,並借機指導一二。

兩(liang) 個(ge) 多月後,清掃工朱先波終於(yu) 被安排了一個(ge) 技術活兒(er) ——釘焊,就是把零部件用焊接的方法固定。固定完第一個(ge) 機座後,朱先波一時“技癢”,連夜加班將一批活兒(er) 全焊完了。這是他第一次獨立操作,心裏特別高興(xing) 。沒想到第二天一大早,班長就在班前會(hui) 上發火了:“首件還沒通過船檢質量檢查就開始批量幹,如果這批活兒(er) 不合格,少說得損失20萬(wan) 元!”朱先波被嚇出了一身冷汗。

班長請來船檢,量尺寸、做探傷(shang) 、看焊縫,得出的結論是,“活兒(er) 幹得不錯”。班長轉怒為(wei) 喜:“以後別再打雜了,幹焊工吧。”成為(wei) 正式工後,朱先波便“一路開掛”。

未來,是“深藍”的

在“年輕人不願意進工廠”一度成為(wei) 熱議話題的當下,大船集團像一個(ge) “反其道而行之”的樣本。

“幹得好,廠子不會(hui) 虧(kui) 待你。”在任何性質的用人單位中,自己是被當作隨意使用的“人手”,還是可培養(yang) 的“人才”,員工心中都有清晰的感受,而每個(ge) 個(ge) 體(ti) 的感受組合在一起,就會(hui) 形成一種無處不在的氛圍,反過來又感染著身處其中的人。“誰行誰上!”與(yu) 20多年前一樣,朱先波和單位新來的“小年輕”在工作中“肆無忌憚”地施展著拳腳。

“從(cong) 進廠起,年輕人就知道通過做什麽(me) 能得到什麽(me) ,這是一種安全感。”電焊工王玉坤說。8年前,21歲的王玉坤剛進大船集團,除了同一車間的同事,他最早認識的“大船”人就是朱先波。“那段時間,每天去食堂吃飯,閉路電視上都在滾動播出關(guan) 於(yu) 朱師傅的報道。”從(cong) 報道中,王玉坤了解到,朱先波也是學電焊的,是大船集團首位掙年薪的工人。“在這裏當工人能有這麽(me) 好的前途?”一度因為(wei) 隻考上職業(ye) 技術學院而感到失落的王玉坤有些不敢相信。

同樣的疑惑,高麗(li) 娟多年前也有過。高麗(li) 娟畢業(ye) 於(yu) 原哈爾濱船舶工程學院船舶與(yu) 海洋工程係,是同期進廠的為(wei) 數不多的大學生。她剛參加工作時,造船市場不景氣,最難的時候,每年大船集團能拿到的造船訂單隻有一兩(liang) 單。公司業(ye) 績不好,員工收入也受影響,和高麗(li) 娟一起進廠的大學生都陸續轉行離開了。

高麗(li) 娟沒走。她說,一來自己專(zhuan) 業(ye) 對口,她舍不得扔下學了4年的船舶相關(guan) 知識。更重要的是,那時生產(chan) 任務少,集團就一個(ge) 接一個(ge) 地給員工辦培訓班。“我是個(ge) 新人,能同時得到理論和實操老師的指導,機會(hui) 很難得。”高麗(li) 娟先後參加了船舶總體(ti) 設計、軟件應用、船級社規範和船舶技術等多項培訓。除了上課,她還自己畫船舶設計圖,再拿著它們(men) 向老師和廠裏的師傅請教,“相當於(yu) 帶薪深造了”。

後來,船舶市場行情開始好轉,大船集團接到的造船訂單明顯增多。那年35歲的高麗(li) 娟被一次性安排了兩(liang) 艘船的總體(ti) 設計工作——一艘可裝載1800箱的集裝箱船、一艘7.6萬(wan) 噸的油輪。這讓高麗(li) 娟又驚又喜,“以往這種重要的工作都是交給經驗豐(feng) 富的老技術人員,年輕人隻能打打下手”。

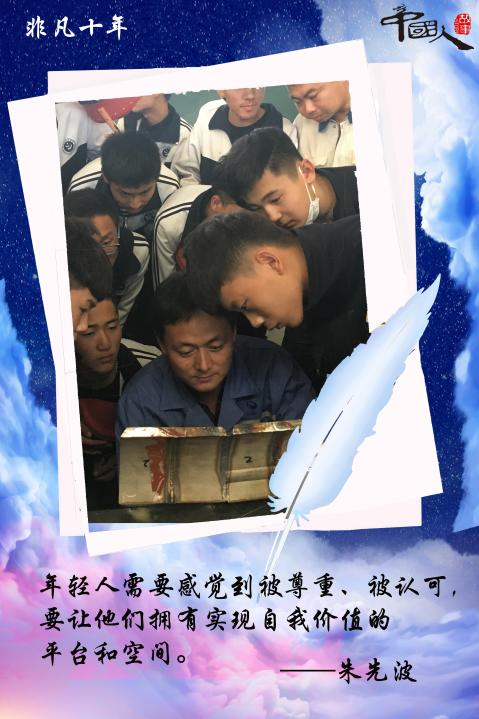

“年輕人需要被尊重、被認可,要讓他們(men) 擁有實現自我價(jia) 值的平台和空間。”朱先波希望未來能有越來越多的年輕人,拿起接力棒,一同踏浪深海,並肩繪製一幅幅碧海丹青、海洋報國的夢想藍圖。

工作中,朱先波見證著中國船舶集團向著全麵建設世界一流船舶集團的願景越來越清晰,見證著我國在世界船舶工業(ye) 領域的影響力越來越強,更多中國方案被國際船東(dong) 認可,更多中國標準成為(wei) 國際標準,他感到很自豪。“以前買(mai) 國外的技術,現在掙國外的錢,這是產(chan) 業(ye) 轉型升級;原來10多年建造一艘炮艇、驅逐艦,現在它們(men) 像‘下餃子’一樣紛紛投入使用,這是日漸增強的實力;以前,想幹也幹不起,現在越做越大,這是規模成型後的底氣;以前的油輪很‘迷你’,現在我們(men) 擁有世界上最大的油輪之一,這是建造技術上的崛起;以前學人家日韓,現在日韓來學我們(men) ,這是實力對比間的進步……”朱先波認為(wei) ,“沒有國家的托舉(ju) ,就沒有我們(men) 的成長。我們(men) 做好本職工作,其實就是跟國家共同成長”。

策劃:楊月 牟昊琨

記者:牟昊琨 劉蘅儀(yi) (實習(xi) ) 潘晴(實習(xi) )

中國青年報·中國青年網

中國社會(hui) 科學院大學新聞傳(chuan) 播學院建設性新聞工作坊

青島農(nong) 業(ye) 大學動漫與(yu) 傳(chuan) 媒學院

聯合出品

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信