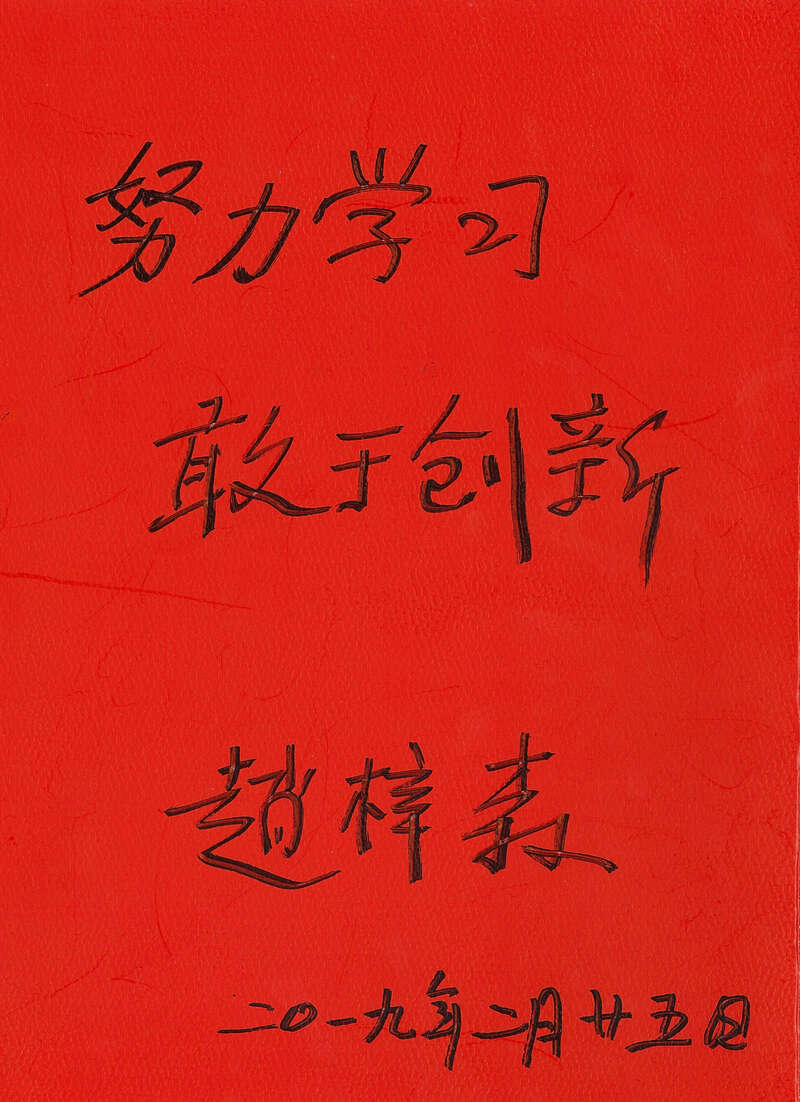

中國光纖之父趙梓森院士逝世

中國青年報客戶端武漢12月15日電(中青報·中青網記者 雷宇)我國光纖通信專(zhuan) 家、中國工程院院士、華中科技大學博士生導師趙梓森,因病醫治無效,於(yu) 今天在湖北武漢逝世,享年91歲。

和今天動輒百萬(wan) 千萬(wan) 元投入采購科研設備相比,他在單位廁所旁的清洗室裏,搭建起簡易實驗室,利用一台破舊機床、幾盤電爐、幾隻燒瓶,靠“土法創新”拉出我國第一根實用型石英光纖。

1932年2月,趙梓森出生在上海一個(ge) 普普通通的家庭。父親(qin) 是百貨公司的售貨員,母親(qin) 靠做縫紉活、銷售小商品貼補家用。

兒(er) 時,兄妹八人,家中負擔沉重。年少愛玩的日子裏,買(mai) 不起玩具,趙梓森就想方設法自己製作。

比如看到別人有玩具飛機,而自己的零花錢不夠,他就動手自製。膠水貴,他就買(mai) 丙酮和廢棄的乒乓球殼融合來製作膠水;買(mai) 不起螺旋槳,就找來木塊自己削;把竹子劈開削細成竹絲(si) ,彎起來再糊上紙,做成機體(ti) 。

看似“小打小鬧”的發明創造,讓趙梓森的數理化成績非常優(you) 秀,“製取氫氣,就涉及化學問題;做模型飛機,不懂幾何就不行;做小馬達,更離不開物理。”

十多歲時,趙梓森帶著弟弟嚐試組裝礦石收音機,買(mai) 不起半導體(ti) ,就把礦石敲碎後用火加溫使銅氧化,自製檢波氧化銅,然後釘上彈簧指針,裝上耳機,然而當他們(men) 興(xing) 高采烈地爬到屋頂去檢測時,卻沒有收到任何信號——原來,能檢波的是氧化亞(ya) 銅半導體(ti) 。

彼時青春少年無法想象,半個(ge) 世紀後,自己憑借創新讓千家萬(wan) 戶用手機就可以實現千萬(wan) 裏的通話,成為(wei) “中國光纖之父”。

初中化學老師龔叔雲(yun) 的激勵,同樣影響這位“中國光纖之父”終身。因為(wei) 欣賞他勤動手、愛鑽研的好品質,龔老師曾專(zhuan) 門寫(xie) 信鼓勵已經讀高中的趙梓森。信中那句“你以後一定會(hui) 成為(wei) 科學家”的話語,無數次縈繞在追夢少年的心頭。

經年之後回首,他曾感慨,正是中學時代重視培養(yang) 動手能力,為(wei) 後來廁所旁的簡易實驗室裏拉出中國第一根實用型光纖,“埋下了重要的伏筆”。

年少時製作礦石收音機、航模飛機、小馬達的經曆,盡管常有失敗,但在玩的過程中發現了興(xing) 趣,培養(yang) 了創造能力。而為(wei) 了興(xing) 趣的他,放棄名牌大學的錄取機會(hui) ,兩(liang) 度高考,隻因為(wei) “學不適合我的專(zhuan) 業(ye) ,將來工作了也不會(hui) 做出成績”。

大學畢業(ye) 後,趙梓森被分配到武漢電信學校(武漢市郵電科學研究院的前身)做了一名中專(zhuan) 教師。

領導見他喜歡科研,把學校3個(ge) 實驗室交給他負責。整天泡在實驗室裏的他如魚得水,樂(le) 此不疲。

趙梓森的同學中流傳(chuan) 著一個(ge) “4年和40年”的故事。

在一次上海交大的同班同學聚會(hui) 上,有位學習(xi) 成績一直排在他前列的同學驚訝於(yu) 趙梓森院士的成就——畢竟大學裏通信知識教得少,趙梓森又沒讀研究生,畢業(ye) 後分配到一所中專(zhuan) 工作。

“你學4年大學有什麽(me) 用啊?我是40年天天都在學。”他就此解密,一個(ge) 能夠有所成就的人,並不是隻靠大學的4年來學習(xi) ,而是在工作後堅持不斷地學習(xi) 。“隻要你有本事,中國正在建設階段,不怕英雄無用武之地。”

趙梓森曾對中國青年報記者回憶,當時一起到學校的年輕老師,很多覺得在中專(zhuan) 教書(shu) 很容易,平時都在打牌、下象棋,但自己每天晚上在家裏一學就是幾個(ge) 小時。

是什麽(me) 力量促使自己40年如一日堅持學習(xi) 鑽研?趙梓森當時的回答隻有兩(liang) 個(ge) 字,“興(xing) 趣”。

中學時代鍛煉了動手能力,畢業(ye) 後堅持學習(xi) 打下了紮實的理論基礎,猶如齊飛的“兩(liang) 翼”,很快就助推趙梓森迎來了人生的高光時刻。

1969年國家郵電部將立項研究多年而長期鮮有突破的“大氣激光通信項目”項目轉給武漢郵電學校。

項目緊急,而實驗所需的重要設備平行光管要一年以後才能到貨。趙梓森從(cong) 小練就的“土法上馬”大顯身手,他采用太陽光做平行光源來代替平行光管進行校正,僅(jin) 用兩(liang) 天就突破了。

一年多工夫,項目組的大氣傳(chuan) 輸光通信距離從(cong) 8米飛躍到10千米。當大家欣喜萬(wan) 分時,趙梓森卻很淡定,大氣傳(chuan) 輸光通信技術受天氣影響大,一旦碰上雨、雪、霧等天氣,就無法完成通信,“總不可能下雨下雪時,老百姓不打電話吧”。

他意識到,搞大氣傳(chuan) 輸光通信就是走死胡同,必須尋求新的方法。

1972年年底,趙梓森從(cong) 一本外國雜誌上看到美國正在研究“光纖通信”——利用玻璃絲(si) 進行通信。他在湖北省圖書(shu) 館翻閱大量資料後,了解到美英等發達國家已經在研發光纖通信技術,並取得了初步的成功。

他敏銳地意識到,用玻璃絲(si) 搞通信,可能會(hui) 引起一場通信技術的革命。

今天人們(men) 習(xi) 以為(wei) 常的光纖,在當時很多專(zhuan) 家看來都是“天方夜譚”。認準的事自己幹,趙梓森團隊在單位廁所旁的清洗室裏搭建了一個(ge) 簡易實驗室開始研製工作。

功夫不負有心人。曆經一次又一次的失敗和挫折後,1976年3月,趙梓森團隊拉出一根7米的玻璃細絲(si) ,這是中國第一根石英光纖。

1979年,中國第一根具有實用價(jia) 值的低損耗光纖麵世。三年後,中國老百姓真正開始用光纖打電話。

趙梓森創立出我國光纖通信技術方案,他作為(wei) 技術帶頭人的武漢郵科院,建成了我國第一條光纜通信工程和連通全國的光纖通信線路,為(wei) 我國光纖通信在高新技術中成為(wei) 與(yu) 國際先進水平差距最小的領域之一作出了傑出貢獻,被譽為(wei) “中國光纖之父”。他還是“中國光穀”的主要倡導者,更是“中國光穀”的推動者。

到2018年,武漢郵科院研發的光纖,一根可實現67.5億(yi) 對人同時通話。中國在光通信技術領域成為(wei) 美國、日本之後的世界第三大技術強國,市場占有額達到全世界一半以上。

“初中之前小孩子不玩,創造能力就沒了。”趙梓森曾鼓勵時下的初中生要多玩,不是普通的玩遊戲,而是像自己當年那樣玩航模、做收音機,在玩的過程中,不斷地去創造、去創新,不斷碰到問題,不斷去解決(jue) 問題。

趙梓森也曾注意到,今天青少年所處的時代環境不一樣了,經濟條件越來越好,家長都願意把最好的東(dong) 西給孩子;但是另外一麵,可能給孩子的東(dong) 西都是一個(ge) 很好的成品,不需要再去做礦石收音機,也不需要再去做模型,“鍛煉、磨煉的機會(hui) 少了”。

自己最初搗鼓光纖時,也曾被人譏諷“異想天開”,這讓趙梓森篤定,“發燒友”式的實踐適合搞創新,就在於(yu) 背後不人雲(yun) 亦雲(yun) ,敢於(yu) 提出個(ge) 人看法,有時還需要奇思異想。“一旦迷戀,廢寢忘食。”

而今,那個(ge) 從(cong) 少年時代就開始“發燒友”式創新的老人遠行了。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信