金融碩士回老家種田?“造火箭的少女”回鄉種樹?他們究竟想幹啥?

走!回鄉(xiang) !

如今,越來越多的90、95後

甘願放棄大城市的霓虹

返回農(nong) 村去當一名新農(nong) 人

他們(men) 善用新方式新方法

給自己帶來了新發展

也給家鄉(xiang) 帶來了新機遇

……

留英金融碩士回東(dong) 北老家種田?5年後的結果讓人意外

1989年出生的曹曦,算是個(ge) 準“90後”,按理說,“‘70後’不願種地、‘80後’不會(hui) 種地、‘90後’不談種地”,曹曦本來應該劃歸到“不會(hui) 種地”的“陣營”。其實也沒錯,曹曦是土生土長的城裏人,分不出粳米秈米的區別,但這不妨礙他回家種地的夢想。

放棄金融行業(ye)

返鄉(xiang) 創業(ye) 成為(wei) “新農(nong) 人”

2022年10月,是曹曦最忙活的一個(ge) 月。3900畝(mu) 水稻熟了,600多畝(mu) 玉米也該收了,月初到現在,曹曦一遍遍走到地邊、下到地裏。有時候他會(hui) 抓一株稻穗、捧一把稻穀細看。聽著收割機的轟鳴,看著水稻翻進、金黃的顆粒翻出,曹曦心裏十分踏實。

曹曦合作社的水稻

曹曦從(cong) 小是“別人家的孩子”。從(cong) 吉林一中奧訓班、廈門大學金融係到國外知名大學金融運籌專(zhuan) 業(ye) ,如果不出意外,這是越飛越高、離家也越來越遠的一路。2015年,來自家人身體(ti) 的意外讓曹曦擱置了手頭的工作。當時,他在巴西的事業(ye) 已上正軌。

曹曦形容自己“跟朋友、家裏人聯結比較多”,除了割舍不下的家鄉(xiang) ,選擇農(nong) 業(ye) 更多是從(cong) 金融專(zhuan) 業(ye) 出發的判斷。“我生活在城市中,之前都搞不清楚水稻插秧、收割的細節。當時是覺得這個(ge) 行業(ye) 有發展,幹著幹著,對農(nong) 業(ye) 的理解、對農(nong) 業(ye) 的感情就加深了,開始一點點地投入。”曹曦說。

離不開家鄉(xiang) ,那就把根紮得更深。到2017年,年輕的曹曦有了年輕的團隊,成立了種植專(zhuan) 業(ye) 合作社和農(nong) 業(ye) 科技公司,數學題從(cong) 課桌移到了田野。

那一年,他流轉了1500畝(mu) 土地:“剛回來肯定是非常難。農(nong) 民拿土地入股到我們(men) 合作社,他們(men) 最開始不是很理解,覺得好像企業(ye) 要用一些套路,隻有幾十戶跟我們(men) 合作。隨著企業(ye) 做了一年又一年,信任我們(men) 的農(nong) 民變多了,到現在我們(men) 流轉土地有幾千戶。”

1500畝(mu) 到4500畝(mu)

得到這份信任他用了5年

1500畝(mu) 到4500畝(mu) ,得到這份沉甸甸的信任,曹曦用了5年。這是高標準農(nong) 田建成後的第一個(ge) 收獲季,4500畝(mu) 地裏有3200畝(mu) 左右是高標準農(nong) 田,“大概能有2000噸的水稻產(chan) 量”。

收割機、運輸機穿梭在田間和水泥路上,曹曦的眼前,除了稻田還是稻田。他在地裏蹲下,抓一把稻穀,搓開脆黃的殼,輕輕一吹,穀殼四散。這道轉換時空的數學題,五六年前還不懂農(nong) 業(ye) 的金融學霸,早已拿滿了基本分。

而數學題的加分,來自當年的課堂。從(cong) 建溫室、購置農(nong) 機具、整地、育苗、插秧,到田間管理、開鐮收割,再到引入秸稈養(yang) 殖蚯蚓項目、改善土壤及生態環境,曹曦團隊的選擇,始終透著“高精尖”。

曹曦的每一步,都是有章法的:“土地的增加,能提高我們(men) 的機械效率、耕種效率,單位麵積的費用就會(hui) 減少,邊際成本就比較低了。我們(men) 以銷定產(chan) 才更有效率。”在他看來,這些章法,農(nong) 民們(men) 都能理解,“把術語轉化成白話,農(nong) 民兄弟們(men) 都能聽得懂,而且他們(men) 也都有相應的經驗”。

開發民宿、研究果蔬采摘

“帶動更多村民致富、就業(ye) ”

距離4500畝(mu) 農(nong) 田5分鍾車程,是曹曦公司的另一個(ge) “板塊”——7萬(wan) 平方米的鄉(xiang) 村民宿。兩(liang) 年前,這裏還是村裏的閑置宅基地和農(nong) 房。

除了種地、民宿,曹曦還涉足果蔬采摘、研學。

對於(yu) 曹曦的選擇,他的父母“支持,但沒有完全支持”。一個(ge) 學金融的海歸每天忙著種田,在父母的眼裏,“這書(shu) 白念了”。“書(shu) 這種東(dong) 西從(cong) 來沒有白念的”,曹曦一遍遍對身邊人解釋。“我會(hui) 做企業(ye) 的獨立核算,知道公司的現金流怎麽(me) 更健康。”

在他眼裏,不念書(shu) 管理不明白這個(ge) 公司。“我沒想一天、兩(liang) 天做完”,曹曦說得坦然,“做農(nong) 業(ye) 最終結果肯定是會(hui) 把大米賣好,但是我不是為(wei) 了賣大米而做這些事。我是為(wei) 了做農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化,我可以帶動更多村民去致富、去就業(ye) 。”

90後留洋碩士的“農(nong) 科情”:

“我想帶領鄉(xiang) 親(qin) 致富”

從(cong) 大學老師變成奔波田間的新型農(nong) 民,從(cong) 海歸留學教育碩士化身為(wei) 新農(nong) 村建設者……安徽省天長市禾禾生態農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 合作社創辦人平東(dong) 林的選擇令很多人不解,而他卻笑著說:“因為(wei) 我真的喜歡農(nong) 業(ye) ,我想帶領鄉(xiang) 親(qin) 致富。”

1990年,平東(dong) 林出生在天長市汊澗鎮張營村的農(nong) 戶之家,家鄉(xiang) 的小麥地、水稻田一直深藏在兒(er) 時記憶中。曾在亳州職業(ye) 技術學院任大學老師的他,2015年前往菲律賓遠東(dong) 大學攻讀教育碩士專(zhuan) 業(ye) ,在這裏,他“邂逅”了菲律賓的現代農(nong) 業(ye) 。

“植保無人機施肥、自走式育秧、生態餐廳、農(nong) 業(ye) 物聯網……這些先進的技術完全顛覆了我兒(er) 時的傳(chuan) 統農(nong) 田記憶。”平東(dong) 林說,現代生態農(nong) 業(ye) 帶給他巨大的衝(chong) 擊,也勾起了他對土地和農(nong) 業(ye) 發自內(nei) 心的熱愛。回國後,他毅然決(jue) 定,回家鄉(xiang) 發展生態農(nong) 業(ye) 。

做種植、辦養(yang) 殖……轟轟烈烈創業(ye) 的他,卻受到了父親(qin) 的質疑。平東(dong) 林笑著說:“父親(qin) 說我種的是‘洋玩意’,人家一畝(mu) 地收一千多斤,而我隻能收幾百斤,賠了錢,但是我種的是有機稻蝦米,每斤價(jia) 格是普通大米價(jia) 格的三倍,所以長期來看,不虧(kui) 。”創業(ye) 路上雖經曆了觀念不同、資金困難、技術不成熟等重重阻礙,但都未能讓他放棄農(nong) 科夢。

2018年,平東(dong) 林在當地創辦了占地50畝(mu) 的天長市禾禾生態農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 合作社,以種植業(ye) 和養(yang) 殖業(ye) 為(wei) 主,集養(yang) 殖、收購、銷售為(wei) 一體(ti) ,采用“合作社+農(nong) 戶”的經營模式,帶動周邊農(nong) 戶發家致富。他的四名學生也被他執著的農(nong) 科夢感動,大學畢業(ye) 後加入合作社,如今已是合作社的核心成員。

“你看這種產(chan) 品,可以使秸稈腐熟還田變成肥料,不僅(jin) 省了處理秸稈的煩惱,還可以使化肥用量減少一半。我使用的納米農(nong) 藥,農(nong) 藥殘留幾乎測算不出來。”平東(dong) 林說。其合作社的肥料、農(nong) 藥、腐熟劑都遵循綠色、安全、高效的原則,均采用無人機噴灑,讓釋放出來的勞動力加入合作社社會(hui) 化服務。

同時,合作社還建立了“智慧農(nong) 業(ye) ”新平台,通過物聯網直接傳(chuan) 感田間數據,輔助生產(chan) 決(jue) 策,指導農(nong) 業(ye) 生產(chan) 。通過向農(nong) 戶開展各類種養(yang) 指導與(yu) 幫扶,實現現代農(nong) 業(ye) “保姆式”服務。

如今,平東(dong) 林聘請了安徽省農(nong) 科院水稻研究所的張培江教授為(wei) 首席專(zhuan) 家,並打造品牌價(jia) 值,涵蓋了米、麵、小龍蝦、家禽、兒(er) 童輔食等各種有機農(nong) 產(chan) 品。

對於(yu) 未來,平東(dong) 林滿懷信心又深感責任,設立農(nong) 業(ye) 類博士工作站、發展休閑農(nong) 業(ye) 都在他下一步的計劃中。他說:“我想要帶動更多的鄉(xiang) 親(qin) 走上小康路,我想要將‘青山綠水’濃縮在我的產(chan) 品中,我更想把它們(men) 打造成天長的一張新名片。”

“造火箭的少女”回鄉(xiang) 種樹

在別人眼中,周朝霞曾是“造火箭的少女”。

本科就讀於(yu) 哈爾濱工程大學,碩士期間在華中科技大學研究火箭推進劑燃料,曾在國際核心期刊發表英文論文《一種核殼型複合材料及其製備方法》,並獲發明專(zhuan) 利,畢業(ye) 後在一家世界500強企業(ye) 擔任高級采購工程師——這是這位湖北鹹寧女孩29歲之前的人生。

而在2018年,周朝霞在家鄉(xiang) 注冊(ce) 成立湖北綠森苗木綠化有限公司。

她為(wei) 何回鄉(xiang) 成為(wei) 一名“種樹的新農(nong) 人”?

1986年,周朝霞出生在鹹寧市鹹安區桂花鎮桂花村(現更名為(wei) 鳴水泉村),這裏曆來有栽種桂花的傳(chuan) 統,是“中國桂花之鄉(xiang) ”。2012年,碩士畢業(ye) 後,周朝霞來到深圳工作,規劃著與(yu) 愛人在深圳定居。

生下孩子後,周朝霞和愛人到歐洲、中東(dong) 地區等一些國家遊曆。在迪拜旅行期間,她感觸良多:“真不懂這裏為(wei) 什麽(me) 讓那麽(me) 多人向往,無非是樓層高一點,購物中心大一點。真正能讓人心曠神怡的,還是山川河流、自然風物。”

領略了世間繁華,周朝霞念念不忘的,仍是生養(yang) 自己的小村莊,以及留在家鄉(xiang) 的父母。她終於(yu) 下定決(jue) 心:離開城市回到故土,在鄉(xiang) 村做一點事業(ye) ,也許也能實現自己的人生價(jia) 值,還可以多陪陪父母。

早在2000年左右,桂花鎮開始有人做桂花苗木生意。彼時,周朝霞的父親(qin) 也在從(cong) 事育種、扡插、養(yang) 護、起苗、運輸等工作,隻是規模較小、專(zhuan) 業(ye) 化程度遠遠不夠。

2015年,周朝霞先從(cong) 打理自家的幾十畝(mu) 苗木基地做起,她向父親(qin) 及附近有經驗的種植戶學習(xi) ,深入了解每個(ge) 品種的種植要點、生長特性。2018年,周朝霞正式注冊(ce) 公司。緊接著,她在銷售上發力,在一些電商平台開設企業(ye) 店和個(ge) 人店,建公司網站,做搜索引擎優(you) 化。

在桂花鎮,做苗木生意的人很多。由於(yu) 做過采購工程師,周朝霞覺察到,信息不準確、魚龍混雜、報價(jia) 虛高……市場上對苗木電商的質疑聲一直存在。“做生意要學會(hui) 換位思考,實誠是打動客戶最重要的敲門磚。”

平時,遇到天氣太熱,如果有客戶下單,周朝霞會(hui) 選擇退單,因為(wei) 她知道不適合栽種,會(hui) 給客戶帶來損失。而且,她會(hui) 站在客戶角度,推薦相對更合適的樹種,而不是價(jia) 格貴、利潤高的。

“好不容易通過讀書(shu) 走出農(nong) 村,到大城市發展了,又回來當農(nong) 民,她是怎麽(me) 想的?”“‘造火箭’與(yu) 種樹,這落差也太大了吧?”“終歸是回來種樹,早知如此,又何必學那麽(me) 多知識?”……周朝霞回鄉(xiang) 創業(ye) ,圍繞她的這些質疑,一直存在。

剛聽到這些話時,周朝霞心裏有些不舒服,但很快想通了,“外界的評價(jia) 不要緊,關(guan) 鍵是自己得想得透透徹徹明明白白的”。

在她看來,走上與(yu) 世俗相反的路,是自己綜合考慮的結果:讀書(shu) 能提升自己的格局、思維、判斷力等綜合素質,不一定非要局限在本專(zhuan) 業(ye) 發展,在外學習(xi) 與(yu) 工作的經曆幫助自己提高了眼界,做事的方法、效率也會(hui) 有所不同。

早在入行時,當地許多同行就認為(wei) ,苗木市場已經飽和,“生意越來越難做”。周朝霞不這樣認為(wei) 。她看到,現在國家大力提倡“綠水青山就是金山銀山”,綠色、生態、可持續發展是主流,綠化將越來越受重視,苗木市場也不會(hui) 萎靡。不過,這個(ge) 行業(ye) 競爭(zheng) 也將越來越激烈,“這就需要將產(chan) 品與(yu) 服務不斷朝專(zhuan) 業(ye) 化、精品化發展。”

在淡季時節,別的村民放鬆休閑之際,周朝霞選擇到杭州蕭山、瀏陽柏加等地大型花卉基地與(yu) 市場調研,學習(xi) 先進的種植、防蟲、起苗等技術,也考察苗木行情與(yu) 價(jia) 格走勢。

這兩(liang) 年綠化帶小苗銷量走高,她預感梔子花、杜鵑等品種四季常青又有花,肯定會(hui) 受歡迎。在當地,周朝霞是第一家大規模發展杜鵑與(yu) 梔子花種植的,事實證明,她賣得挺好,也帶動了當地這兩(liang) 個(ge) 品種的種植與(yu) 銷售。

雖然屬於(yu) “後進生”,一年多時間,周朝霞的苗木生意也做得“小有起色”:營業(ye) 額超過了100萬(wan) 元。一些種植戶找到她,希望通過合作,一起推廣新品苗木種植與(yu) 銷售。

對比發達地區苗木行業(ye) 發展水平,周朝霞發現,家鄉(xiang) 苗木種植銷售總體(ti) 規模偏小、經營分散、專(zhuan) 業(ye) 化程度不高。她希望,能通過自己對市場行情的分析,將更多村民聚合起來,告別單打獨鬥,一起提升苗木種植專(zhuan) 業(ye) 化、精品化程度,讓桂花鎮在苗木市場上更有影響力和話語權。“希望通過自己的努力,能讓家鄉(xiang) 有所改變,否則,返鄉(xiang) 的意義(yi) 何在?”她知道,這件事急不來,但她“有的是時間”。

看到周朝霞這個(ge) “新農(nong) 人”正將新理念、新模式、新技術帶回家鄉(xiang) ,一些大學同學紛紛對她的選擇表示支持。

將“梨想”傳(chuan) 遞

讓“汗水農(nong) 業(ye) ”變“智慧農(nong) 業(ye) ”

走進太倉(cang) 市沙溪鎮虹橋村8組,一眼就能看到成片的綠色果園,園內(nei) 桃樹、梨樹和葡萄樹鬱鬱蔥蔥,汁水豐(feng) 盈的果實掛滿了枝頭,青石板鋪成的田間課堂設在其間。而這片家庭農(nong) 場的主人是一位名叫陶煜東(dong) 的年輕“90後”。

“從(cong) 小在農(nong) 村的生活經曆,使我對農(nong) 業(ye) 產(chan) 生了濃厚的興(xing) 趣。”高中畢業(ye) 後,陶煜東(dong) 報考了中國農(nong) 業(ye) 大學學習(xi) 專(zhuan) 業(ye) 知識,立誌以水稻專(zhuan) 家袁隆平為(wei) 榜樣。

2012年,大學畢業(ye) 的他就一頭紮進了鄉(xiang) 村振興(xing) 事業(ye) ,用所學的知識幫助村民。他把“創業(ye) 地點”選在了長壽之鄉(xiang) ——虹橋村。實地考察中,陶煜東(dong) 發現,虹橋村附近的地區是太倉(cang) 的“北大門”,地勢較高。當地村民大多以種植水稻為(wei) 生。

“果木大多喜歡較為(wei) 幹燥的土壤。由於(yu) 地勢高,果木幾乎不會(hui) 受到雨季影響。當地的自然環境非常適合果木的生長。”陶煜東(dong) 通過所學知識,放棄按照傳(chuan) 統路線種植水稻的經營模式,轉而選擇種植果樹。

2013年,中央一號文件首次正式提出“家庭農(nong) 場”的概念。受政策鼓舞,同年5月,陶煜東(dong) 注冊(ce) 成為(wei) 當地最早一批“家庭農(nong) 場主”。

他將目光瞄準種植綠皮係的沙梨。“市麵上賣的是常見的黃色梨子,為(wei) 什麽(me) 你卻選擇綠色的沙梨呢?”剛開始,有朋友質疑他的想法。

在陶煜東(dong) 看來,綠皮係的沙梨大多在六七月份就成熟,隨時可以上市。普通的梨子卻在秋天成熟。市場上,陶煜東(dong) 打了一個(ge) “時間差”。他所種植的梨子水分更足、口感更為(wei) 細膩、甜度也適中。出於(yu) 多方麵考慮,陶煜東(dong) 堅持最初的選擇。

種植梨樹後,樹苗基本三年才能掛果。這個(ge) 時間段,陶煜東(dong) 選擇種植草莓等當年種植、當年就能收獲的水果為(wei) 農(nong) 場增添收入。“農(nong) 業(ye) 種植就是靜靜等待的過程,等待結果、等待收獲。”陶煜東(dong) 說。

工作之餘(yu) ,陶煜東(dong) 並不拘泥於(yu) 課本上所學內(nei) 容。他喜歡在實踐中感悟“土地上的知識”。“田秀才”“土師傅”,陶煜東(dong) 都虛心請教。

梨樹結果之時,陶煜東(dong) 發現了問題。原來,為(wei) 了防止病蟲害與(yu) 鳥類對果實的破壞,在生長時,大多數梨子都會(hui) 被套上一層白色的塑料膜。“給果子套袋,不僅(jin) 破壞環境,每年還會(hui) 多出一大筆費用。”陶煜東(dong) 還發現,部分梨子在塑料薄膜中被捂壞。

於(yu) 是,他請教農(nong) 業(ye) 專(zhuan) 家,並專(zhuan) 程前往歐洲實地考察。國外的先進農(nong) 場已放棄“給果子套袋”的老方法,大多采用“防鳥網”達到同樣效果。

經過一番鑽研,陶煜東(dong) 因地製宜,根據農(nong) 場地勢、果樹高度等情況自行改進“防鳥網”。安裝後,三年之內(nei) 不用更換。“這樣大大減少了人工等各項成本,而且更加綠色、生態。”陶煜東(dong) 說。

他還利用“大數據”記錄、分析全年的農(nong) 事操作。起初他使用背負式割草機,每個(ge) 人一天隻能收割5畝(mu) 地的雜草。記錄相關(guan) 數據後,他轉變思路,引進大型的割草機。像“卡丁車”一樣的割草機,一天就能收割80畝(mu) 地的雜草。

“打農(nong) 藥”次數也成為(wei) 陶煜東(dong) 重點關(guan) 注的數據。之前,他一年平均要給果樹打13次農(nong) 藥。其後,他針對相關(guan) 情況進行“技術優(you) 化”,引進礦物性、可降解的優(you) 質農(nong) 藥。如今,120餘(yu) 畝(mu) 的果園每年隻需要打7次農(nong) 藥。

創業(ye) 十餘(yu) 年來,陶煜東(dong) 一直將全部收入投入到研發之中,在去年才真正實現盈利。他先後向農(nong) 民推廣介紹新品種8個(ge) ,栽培技術5項,果園機械化率方6個(ge) ,病蟲害綠色綜合防控技術5項,大大促進果業(ye) 增效、果農(nong) 增收。

2018年以來,他先後接待各地農(nong) 業(ye) 觀摩團、農(nong) 業(ye) 委培生參觀學習(xi) 二十餘(yu) 次,組織開展地產(chan) 果品綠色創建技術技能培訓、鄉(xiang) 村振興(xing) 人才培訓等各類活動三十多次,累計參加活動3000餘(yu) 人次。

如今,在一望無際的梨樹叢(cong) 中,陶煜東(dong) 經常回憶起兒(er) 時觀看農(nong) 業(ye) 節目的每一個(ge) 夜晚。

“當時,我就想成為(wei) 一個(ge) 優(you) 秀的新農(nong) 人,傳(chuan) 播農(nong) 業(ye) 技術。現在,我想將這份‘梨想’傳(chuan) 遞給每一個(ge) 熱愛農(nong) 業(ye) 的青年人!”他說。95後黨(dang) 員回鄉(xiang) 投身農(nong) 業(ye)

種出“四川第一”櫻桃

每年4月,沉甸甸的櫻桃掛滿樹枝,色彩鮮紅,嬌豔欲滴。這片櫻桃園的主人之一叫白桂英,是一位95後西河街道龍井村黨(dang) 員,也是西河目前最年輕的高級農(nong) 業(ye) 職業(ye) 經理人。

95後黨(dang) 員回鄉(xiang) 投身農(nong) 業(ye)

“小時候覺得農(nong) 業(ye) 不賺錢,沒有前途,也沒想過長大了要做農(nong) 業(ye) 。”白桂英是土生土長的龍井村人,從(cong) 小,家中一直種植葡萄。普通的葡萄品種活多,收益卻平平,故而在她的印象裏,農(nong) 業(ye) 並沒有太多的前景。

大學時,白桂英選擇了商務管理專(zhuan) 業(ye) ,在曾經的規劃裏,她會(hui) 按部就班完成學業(ye) 後,努力進入城市的公司上班,脫離農(nong) 村成為(wei) 一名徹徹底底的城裏人,這也是大多數農(nong) 村青年的奮鬥目標。

而就在一次偶然的契機裏,她接觸到了新型農(nong) 業(ye) ,喚醒了她內(nei) 心深處的農(nong) 業(ye) 夢,從(cong) 此改變了她的人生軌跡。年輕人就要去拚一把追求自己的夢想!

抱著這樣的想法,白桂英和丈夫張學智頂著家人的反對和壓力,毅然放棄了一直經營的網吧,放棄了穩定的收入和安逸的生活,轉而投身農(nong) 業(ye) ,在家鄉(xiang) 龍井村和青白江杏花村分別開辟了家庭農(nong) 場,從(cong) 0開始創業(ye) 。

種出“四川第一”櫻桃

剛起步時,兩(liang) 人對農(nong) 業(ye) 知識一竅不通,便拚命報培訓班學習(xi) 相關(guan) 知識,並在培訓過程中結識了一些相關(guan) 領域的專(zhuan) 家學者。因被夫妻倆(lia) 對於(yu) 農(nong) 業(ye) 的熱情和執著打動,一些專(zhuan) 家學者很樂(le) 意與(yu) 他們(men) 交流甚至共同開展研究。

2019年下半年,張學智與(yu) 省農(nong) 科院專(zhuan) 家聯合研發出了一種新品種的低海拔櫻桃,分別在青白江和龍井村的農(nong) 場試種了30畝(mu) 左右。這個(ge) 品種的櫻桃吸收了大部分櫻桃品種的優(you) 點,口感上佳,顏色漂亮,形似愛心,種植過程中不打農(nong) 藥,綠色生態,隔年上市後便大受歡迎。雖然銷售宣傳(chuan) 渠道僅(jin) 限熟人和朋友圈口口相傳(chuan) ,售價(jia) 還高達60-100元一斤,但求購者仍然絡繹不絕,每每上市就很快銷售一空。

去年3月31日,夫妻兩(liang) 人在青白江種植的櫻桃先成熟,短短半個(ge) 月時間已全部售罄,龍井村的果園也已收到了大批的訂單,等待櫻桃大規模成熟後采摘。“種這個(ge) 櫻桃比我們(men) 原來種葡萄輕鬆了一半還多,十幾畝(mu) 地我們(men) 老兩(liang) 口平時都完全能管得過來,收益比以前翻了至少五番,還不愁賣,你說說這事。”白桂英的母親(qin) 劉大姐笑著說。

“我敢說我們(men) 這個(ge) 櫻桃從(cong) 外觀、口味、收益等等各方麵綜合來看,是整個(ge) 四川最好的櫻桃!”談到自己的櫻桃,白桂英很自豪。“

希望帶領家鄉(xiang) 致富

如今,夫妻倆(lia) 經營的家庭農(nong) 場做得風生水起,除了櫻桃以外,農(nong) 場內(nei) 種植的高品質杏子、桃子等水果也很受市場認可。同時,農(nong) 場在各方麵取得的突出成績,也為(wei) 他們(men) 贏得了多個(ge) 省部級榮譽。

“做農(nong) 業(ye) ,一個(ge) 人好不算好,更重要的是能帶領家鄉(xiang) 一起變得更好!”白桂英表示,在農(nong) 業(ye) 上的鑽營並不隻是為(wei) 了自己賺錢,也希望自己的種植技術能夠帶著鄰裏鄉(xiang) 親(qin) 共同致富,為(wei) 家鄉(xiang) 的鄉(xiang) 村振興(xing) 奉獻力量。願用所學回報家鄉(xiang)

鄉(xiang) 村振興(xing) ,離不開青年人才。近些年,越來越多的年輕人加入返鄉(xiang) 創業(ye) 大軍(jun) ,為(wei) 鄉(xiang) 村振興(xing) 注入了青春與(yu) 活力。農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部的數據顯示,截至2022年4月,全國各類返鄉(xiang) 入鄉(xiang) 創業(ye) 人員超過1100萬(wan) 人。

對2007名青年進行的一項調查顯示,91.1%的受訪青年明確表示願意用所學回報家鄉(xiang) 。對於(yu) 返鄉(xiang) 要做好的準備,76.6%的受訪青年認為(wei) 要了解家鄉(xiang) 的發展需求,71.9%的受訪青年認為(wei) 要熟悉家鄉(xiang) 的就業(ye) 市場。其他還有:掌握專(zhuan) 業(ye) 技術知識(64.5%)、職業(ye) 發展規劃(54.2%)、創業(ye) 技能(42.7%)和融入家鄉(xiang) 的心理準備(40.8%)等。

受訪者中,00後占28.6%,95後占20.7%,90後占30.2%,85後占10.8%,80後占9.7%。

“我家的果園需要每天澆水,白天溫度高,隻能早晚澆。”2021年年初,葉胤回鄉(xiang) 創業(ye) ,“自家的果園麵臨(lin) 無人打理的狀況,我就考慮接管果園,通過自媒體(ti) 、電商來銷售水果”。葉胤說,農(nong) 業(ye) 會(hui) 受到天氣的影響,經驗不足容易導致虧(kui) 損,所以在返鄉(xiang) 創業(ye) 前要做好準備,“創業(ye) 是個(ge) 漫長的過程,短期內(nei) 可能沒有收入而且需要大量投入資金,所以要考慮好。”

“既然是創業(ye) ,那麽(me) 就有成功也有失敗,心態很重要。”葉胤認為(wei) ,年輕人返鄉(xiang) 創業(ye) ,不能急於(yu) 求成,要有吃苦耐勞的精神,要做好麵朝黃土背朝天的準備。另外,年輕人返鄉(xiang) 創業(ye) 最大的問題是沒有經驗,“如果能有更係統的農(nong) 業(ye) 培訓課,再加上一些政策扶持補貼,我相信會(hui) 有更多的人願意返鄉(xiang) 創業(ye) ”。

“我在創業(ye) 兩(liang) 三年後,準備擴大團隊時,手頭比較緊張,就去當地人社部門申請了無息貸款。這筆錢對我創業(ye) 幫助非常大,可以放開手做想做的事。”今年36歲的白玉亮返鄉(xiang) 創業(ye) 11年了,已經有了一個(ge) 由返鄉(xiang) 青年組成的七八人的核心團隊。白玉亮覺得,現在城鄉(xiang) 差距在縮小,對於(yu) 返鄉(xiang) 創業(ye) 的年輕人來說,隻要肯付出、肯努力,就會(hui) 有收獲,同時也要不斷學習(xi) ,“像我們(men) 縣城有農(nong) 人圈、沙龍,有學習(xi) 的機會(hui) 。陝西省的團組織會(hui) 組織創業(ye) 培訓,邀請一些創業(ye) 成功的老師作分享,鼓勵有想法的年輕人去嚐試”。

新型職業(ye) 農(nong) 民做專(zhuan) 業(ye) 的事

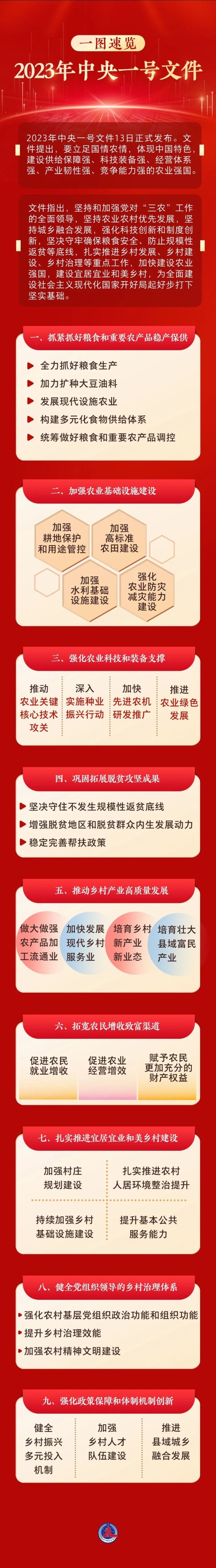

2023年中央一號文件特別強調:

加強鄉(xiang) 村人才隊伍建設。實施鄉(xiang) 村振興(xing) 人才支持計劃,組織引導教育、衛生、科技、文化、社會(hui) 工作、精神文明建設等領域人才到基層一線服務,支持培養(yang) 本土急需緊缺人才。實施高素質農(nong) 民培育計劃,開展農(nong) 村創業(ye) 帶頭人培育行動,提高培訓實效。大力發展麵向鄉(xiang) 村振興(xing) 的職業(ye) 教育,深化產(chan) 教融合和校企合作。完善城市專(zhuan) 業(ye) 技術人才定期服務鄉(xiang) 村激勵機製,對長期服務鄉(xiang) 村的在職務晉升、職稱評定方麵予以適當傾(qing) 斜。引導城市專(zhuan) 業(ye) 技術人員入鄉(xiang) 兼職兼薪和離崗創業(ye) 。允許符合一定條件的返鄉(xiang) 回鄉(xiang) 下鄉(xiang) 就業(ye) 創業(ye) 人員在原籍地或就業(ye) 創業(ye) 地落戶。繼續實施農(nong) 村訂單定向醫學生免費培養(yang) 項目、教師“優(you) 師計劃”、“特崗計劃”、“國培計劃”,實施“大學生鄉(xiang) 村醫生”專(zhuan) 項計劃。實施鄉(xiang) 村振興(xing) 巾幗行動、青年人才開發行動。

培育鄉(xiang) 村新產(chan) 業(ye) 新業(ye) 態。繼續支持創建農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 強鎮、現代農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園、優(you) 勢特色產(chan) 業(ye) 集群。支持國家農(nong) 村產(chan) 業(ye) 融合發展示範園建設。深入推進農(nong) 業(ye) 現代化示範區建設。實施文化產(chan) 業(ye) 賦能鄉(xiang) 村振興(xing) 計劃。實施鄉(xiang) 村休閑旅遊精品工程,推動鄉(xiang) 村民宿提質升級。深入實施“數商興(xing) 農(nong) ”和“互聯網+”農(nong) 產(chan) 品出村進城工程,鼓勵發展農(nong) 產(chan) 品電商直采、定製生產(chan) 等模式,建設農(nong) 副產(chan) 品直播電商基地。提升淨菜、中央廚房等產(chan) 業(ye) 標準化和規範化水平。培育發展預製菜產(chan) 業(ye) 。

給山雞“戴眼鏡”的90後

當起“新村民”的清華博士

……

“新農(nong) 人”們(men) 的故事還在不斷上演

在這個(ge) 時代

夢想可以有無數種模樣

人們(men) 的擇業(ye) 觀也更加開放

越來越多的優(you) 秀青年

從(cong) 城市返身回來

從(cong) 鄉(xiang) 村再次出發

這些新生力量

正是鄉(xiang) 村發展滄海桑田變化的縮影

一批又一批新農(nong) 人接過“接力棒”

擔當起鄉(xiang) 村建設和鄉(xiang) 村振興(xing) 的重任

在農(nong) 業(ye) 高質量發展的大路上

不斷向前!

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信