重慶著力提升丘陵山區農業機械化水平——“鐵牛”進得去 良田耕出來

重慶,“六山三丘一分地”,2805萬(wan) 畝(mu) 耕地中約90%位於(yu) 丘陵山區。機械上不了山、農(nong) 機入不了地,一度成為(wei) 當地農(nong) 業(ye) 現代化的短板。

春意正濃,記者走進重慶市涪陵區龍潭鎮德勝村,站在一片曾經的丘陵撂荒地旁,過去滿坡雜草的景象不見了,一台台農(nong) 機在田間穿梭忙碌。

農(nong) 田宜機化改造、農(nong) 機本土化創新、吸引培育新農(nong) 人……重慶采取一係列措施,助力現代農(nong) 機開進丘陵山區,讓更多“巴掌田”變成了“聚寶盆”。

宜機化改造 整合零散地塊

拖拉機轟鳴,不一會(hui) 兒(er) ,10畝(mu) 地已耕種大半。“我家田地不相連,大的不過一兩(liang) 畝(mu) ,小的隻有兩(liang) 三分。過去,哪敢想能用上大機器。”在德勝村,輝騰農(nong) 機專(zhuan) 業(ye) 合作社理事長陳曉彬說。

德勝村位於(yu) 丘陵地區,地塊零碎。“過去使用微耕機,一天下來,手都抬不起,還是要買(mai) 中大型農(nong) 機。”2017年,陳曉彬一買(mai) 就是4台,準備大幹一場。

然而沒過多久,陳曉彬傻了眼。田塊與(yu) 田塊之間沒有耕作道,需要開路架梯,機器側(ce) 翻事故時有發生。一來二去,農(nong) 機隻能閑置。

“重慶戶均耕地不足5畝(mu) ,60%農(nong) 戶的耕地分散在3處以上,零碎土地間不通路,就用不了中大型農(nong) 機。”重慶市農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委農(nong) 機化處一級調研員胡臘全說,“規模化流轉土地,是宜機化改造的前提。”

2020年,德勝村集中連片流轉500畝(mu) 土地,並進行宜機化改造。整治後的旱地梯台層層疊疊、向上延伸,寬敞的機耕道將每層梯台連接,分散的土地間也有了生產(chan) 道路連通。

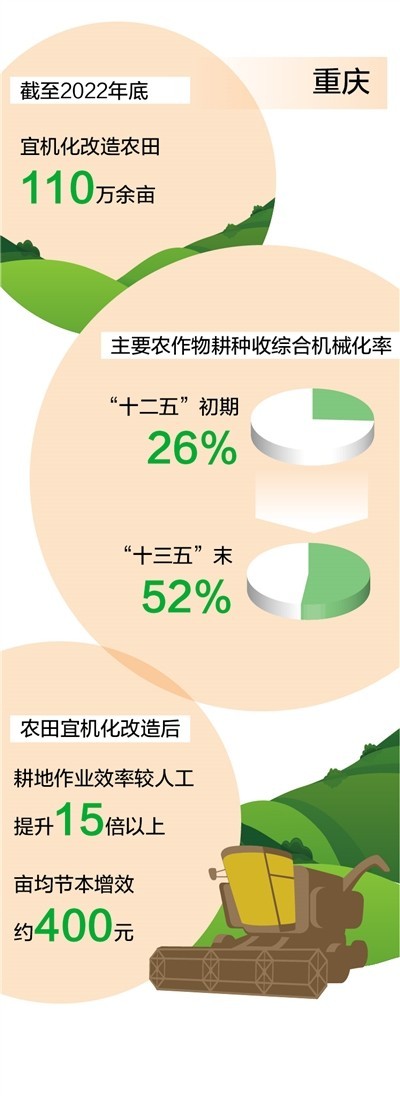

2015年起,重慶著眼於(yu) 提升農(nong) 業(ye) 機械化水平,探索推進丘陵山區農(nong) 田宜機化改造。截至2022年底,重慶已對110萬(wan) 餘(yu) 畝(mu) 農(nong) 田進行了宜機化改造,主要農(nong) 作物耕種收綜合機械化率由“十二五”初期的26%提高到“十三五”末的52%。

路相通、田相連、地成片。輝騰農(nong) 機專(zhuan) 業(ye) 合作社的大中型農(nong) 機終於(yu) 有了用武之地,每年為(wei) 周邊村民開展1.5萬(wan) 畝(mu) 農(nong) 田的作業(ye) 服務。“現在90馬力的拖拉機都不夠用,我們(men) 今年還要多購置幾台大型農(nong) 機。”陳曉彬說。

本土化創新 滿足地域需求

“老何,我家機器老是陷進土裏,麻煩把你那個(ge) ‘土機器’借我用用。”

“要得,我明天借給你嘛。”記者在涪陵區馬武鎮石朝門村采訪時,不時有農(nong) 戶上門,找重慶市級農(nong) 機“土專(zhuan) 家”何國全借獨家農(nong) 機。

村民口中的“土機器”,是何國全針對輪式拖拉機陷車問題發明的簡易農(nong) 機。涪陵區農(nong) 田建設和農(nong) 機推廣服務中心主任潘學銳介紹,涪陵區農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委成立了農(nong) 田宜機化改造工作小組,邀請“土專(zhuan) 家”開展農(nong) 機本地化改造,確保改造質量。何國全就是工作小組中的一員。

“針對梯田改造的成本問題,我還創新了大小挖機加推機工作的方式,每畝(mu) 梯田的改造成本比過去至少節約2000元。”何國全滿是自豪。

“農(nong) 田宜機化改造後,農(nong) 機的數量和品種都大幅增加。在農(nong) 機的推廣過程中遇到技術問題,我們(men) 就請專(zhuan) 家來解決(jue) 。”潘學銳說。

在重慶農(nong) 業(ye) 科學院,農(nong) 機所所長龐有倫(lun) 同樣在思考丘陵山區農(nong) 機本土化問題。“重慶丘陵山區多為(wei) 小塊耕地、黏性土壤。”龐有倫(lun) 說,“輪式拖拉機碾壓犁底層,水田泥腳一年比一年深,機器容易下陷。”為(wei) 此,龐有倫(lun) 團隊研發出30馬力水旱通用輕型履帶拖拉機,能滿足水田和旱地多場景作業(ye) 需求。

職業(ye) 化培育 提升技能水平

德勝村步道邊的稻田裏,村民官德路看見陳曉彬,笑著說:“我馬上要出去打工了,家裏的田就交給你,記得替我預約安排農(nong) 機手!”

在村裏走一趟,陳曉彬能接到好幾個(ge) 預約。今年2月以來,輝騰農(nong) 機專(zhuan) 業(ye) 合作社被邀請到本鎮和鄰近鎮街代耕。“用手推式微耕機耕地,一天最多也就耕5畝(mu) 地。而大馬力的拖拉機,一天至少能耕50畝(mu) 。春耕時節,一名農(nong) 機手的月工資有上萬(wan) 元。”陳曉彬說。

目前,輝騰農(nong) 機專(zhuan) 業(ye) 合作社有14名農(nong) 機手,大部分為(wei) 80後,最小的20歲出頭。“市裏和區裏每年都組織培訓。現在拖拉機、無人機等,我全都能操作。接下來,合作社的農(nong) 機手將參加培訓,都要成為(wei) 多麵手。”陳曉彬說。

村民陳玖偉(wei) 常年在外地打工,回村後發現家鄉(xiang) 大不一樣——澆水使用自動噴灌,秋收時路邊停滿了拖拉機。看到這些令人欣喜的變化,32歲的陳玖偉(wei) 選擇留在家鄉(xiang) ,當一名新農(nong) 人。

陳玖偉(wei) 流轉了近90畝(mu) 宜機化農(nong) 田,種起水稻和油菜。“過去,自己種十來畝(mu) 地都費勁,現在機械化操作,我管理90畝(mu) 地遊刃有餘(yu) 。有空時我會(hui) 到合作社當農(nong) 機手,還能夠接受區裏專(zhuan) 家的定期指導,操作農(nong) 機更加高效。”

“農(nong) 村老年人口多,‘誰來種地’是一大難題。”潘學銳介紹,近年來,涪陵區持續組織開展培訓,集中培訓一線實用技能人才540餘(yu) 人,提高其農(nong) 機操作、機具維修等一線實用技能,著力打造高素質的農(nong) 機技能人才隊伍。

在重慶各區縣春耕期間,農(nong) 機手發揮了重要作用。以涪陵區為(wei) 例,春耕期間,涪陵區投入農(nong) 機總量超過5萬(wan) 台(套),農(nong) 機手承擔工作量占70%以上。“十四五”期間,重慶計劃新增宜機化農(nong) 田麵積600餘(yu) 萬(wan) 畝(mu) ,對農(nong) 機裝備和農(nong) 機手的需求將進一步增加。

本期統籌:張佳瑩

版式設計:張芳曼

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信