是“權利”不是“恩賜”!無障礙環境如何“從無到有,到有效”?

在中國,殘障群體(ti) 人口不少,但生活中所見卻不多。無障礙環境建設實踐了幾十年,終於(yu) 迎來了人大立法。對此,這些最有發言權的人是如何看待的?無障礙環境建設,一道社會(hui) 治理的“必答題”,能否找到終極答案?

“無障礙”:是“權利”,不是“恩賜”

去年這個(ge) 時候,梁江波成了清華大學的一名研究生,這一年,他37歲。錄取通知書(shu) 上清華大學校徽的模樣,在他腦海中想象過上千回。走進清華,是從(cong) 小時候就埋下的夢想。

就在今年9月1日,備受社會(hui) 關(guan) 注的《無障礙環境建設法》正式實施,這是我國首次就無障礙環境建設製定的專(zhuan) 門性法律。總則第一條明確立法目的為(wei) “保障殘疾人、老年人平等、充分、便捷地參與(yu) 和融入社會(hui) 生活,促進社會(hui) 全體(ti) 人員共享經濟社會(hui) 發展成果”。而對此,梁江波也深有感觸。

梁江波:以前,我們(men) 去爭(zheng) 取教育的權利,比如說我爭(zheng) 取考試,我就要跟他們(men) 講我是怎麽(me) 樣的渴望,我能夠做到哪些,我不會(hui) 給學校帶來特別多的工作量,或者所謂的麻煩。接下來就是期待,期待他能夠感受到我表達的這一切,期待他能夠發發善心。但現在不是了,現在這件事情本身就是我應該享有的權利。當然它能夠實現到什麽(me) 程度,可能是我們(men) 要在互動的過程當中,來不斷去探索的。

1985年,梁江波出生在安徽蚌埠的一個(ge) 普通家庭,由於(yu) 先天性視力障礙難以醫治,視力逐漸喪(sang) 失。在13歲時梁江波徹底失明,經過父母多方打聽和努力,他開始了盲校的學習(xi) 生活。盡管視力障礙讓他麵臨(lin) 更多困難,但依然能夠繼續讀書(shu) ,保留夢想的種子。

梁江波:我的初中是在南京盲校讀的,即使到現在,可能很多盲人學生的出路是初中讀完了以後,讀個(ge) 中專(zhuan) ,然後學個(ge) 技能,學中醫針灸推拿。但我希望去讀高中,看看有沒有機會(hui) 參加普通高考,其實當時我就想去清華。

盡管從(cong) 小就有一個(ge) 清華夢,但在當時卻根本沒有實現的可能。2006年,也就是梁江波高考這一年,按照當時的政策,視障學子如果想上大學,隻有單考單招這一條路,全國普通高等學校一共1867所,僅(jin) 有兩(liang) 所學校、三個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 麵向全國招收視障學生。

2006年,梁江波帶著遺憾考入了北京聯合大學特教學院,學習(xi) 中醫針灸推拿專(zhuan) 業(ye) ,這也是他幾乎沒有選擇的選擇。但是梁江波卻並不甘心,一路走來嚐試了很多種“不可能”。喜歡樂(le) 器,他就去學笛子;喜歡朗誦,他就考了普通話等級證書(shu) ;為(wei) 了鍛煉自己,他去盲人餐廳當服務員、做電話接線員、主持電台節目,積極投身於(yu) 社會(hui) 工作,嚐試為(wei) 殘障群體(ti) 提供有聲書(shu) 、音樂(le) 、廣播節目等內(nei) 容,並考取了普通話一級甲等證書(shu) 。

在梁江波不斷努力突破各種“不可能”時,社會(hui) 環境也在快速改善。2008年,中共中央、國務院《關(guan) 於(yu) 促進殘疾人事業(ye) 發展的意見》指出,“要倡導‘平等、參與(yu) 、共享’的現代文明社會(hui) 殘疾人觀,消除對殘疾人的歧視和偏見”。2011年,教育部在新修訂的《殘疾人教育條例》中專(zhuan) 門增加一條,“殘疾人參加國家各種考試,教育考試機構應該予以專(zhuan) 門的安排”。

2014年6月7日,新中國恢複高考後的第一份盲文高考試卷麵世,河南駐馬店市確山縣考生李金生也成為(wei) 首位參加普通高考的視障考生,梁江波等來了他一直可望而不可即的這一天。29歲的梁江波已經工作了3年,此時正在新建成不久的中國盲文圖書(shu) 館擔任盲文書(shu) 籍的編輯和校對工作,這個(ge) 消息讓他興(xing) 奮不已,也讓他深埋心底的清華夢再次被點燃。

有了可能就不放棄,從(cong) 2014年開始,梁江波決(jue) 定開始考研備考,但是對於(yu) 視障考生而言,找複習(xi) 材料是一件並不容易的事情。因為(wei) 視障者參加考研的人數太少,幾乎沒有現成的盲文複習(xi) 資料,梁江波需要先自製複習(xi) 資料,付出的時間和精力比普通考生要多出幾倍。從(cong) 把考研提上日程的那一刻起,他每天早晨五點半起床,晚上十一點之後休息,工作之外的所有時間都拿來學習(xi) 。

2021年,他終於(yu) 鼓起勇氣,撥通了清華招生辦的電話。並確切得到了可以報名的回複。

報名成功後,清華大學的老師們(men) 開始為(wei) 梁江波的考試提前做著準備。學校為(wei) 梁江波設置了獨立考場,試卷的內(nei) 容和其他考生完全一樣,由盲文考卷和電子考卷組合而成。原本單科不足3毫米厚的試卷變成了近5厘米厚的“盲文書(shu) ”,考試時長也從(cong) 3個(ge) 小時延長至4個(ge) 半小時。

最終,梁江波以初試379分,複試445.4分被清華大學社會(hui) 學係社會(hui) 工作專(zhuan) 業(ye) 錄取,終於(yu) 圓夢清華。梁江波曾寫(xie) 過這樣一段話:“夢想就像一顆種子,即使眼前沒有合適的土壤,隻要你一直保有它,不斷給它澆水施肥,終有破土而出的一天!到那時你會(hui) 發現,曾經所有的努力都將兌(dui) 現!”

而事實上,近年來,類似梁江波一樣的勵誌故事越來越多。

2023年,39歲的董麗(li) 娜從(cong) 中國傳(chuan) 媒大學研究生畢業(ye) ,她的故事與(yu) 梁江波相似,他們(men) 在頑強摸索中為(wei) 自己開辟著人生的道路。在中國,視障人群超過1700萬(wan) 。對他們(men) 而言,接受教育、獲取信息的最有效方式是將作品製作成盲文版、有聲讀物等無障礙格式。

根據世界盲人聯盟的統計,每年全球有數以百萬(wan) 計的圖書(shu) 出版,但對於(yu) 視障人群而言,由於(yu) 版權等問題,他們(men) 能獲得的不足十分之一。為(wei) 了解決(jue) 這一問題,2013年,世界知識產(chan) 權組織成員國通過了“馬拉喀什條約”,旨在通過版權限製與(yu) 例外,為(wei) 視力障礙等群體(ti) 提供獲得和利用作品的機會(hui) ,從(cong) 而保障其平等獲取文化和教育的權利。中國雖然是該條約的第一批簽署方,但在過去很長一段時間內(nei) ,受到現行版權法的製約,直到2022年才真正落地。

而在9月1日開始實施的《無障礙環境建設法》,無障礙信息交流一章中,明確地寫(xie) 道:“國家鼓勵公開出版發行的圖書(shu) 、報刊配備有聲、大字、盲文、電子等無障礙格式版本,方便殘疾人、老年人閱讀。鼓勵教材編寫(xie) 、出版單位根據不同教育階段實際,編寫(xie) 、出版盲文版、低視力版教學用書(shu) ,滿足盲人和其他有視力障礙的學生的學習(xi) 需求。”也許未來,對於(yu) 那些像梁江波和董麗(li) 娜一樣的人而言,這條路會(hui) 平坦一些。

為(wei) 了實現理想中的生活,梁江波每天都要克服出行中的種種障礙,一方麵是硬件方麵的障礙,一方麵是求助他人時內(nei) 心的障礙。

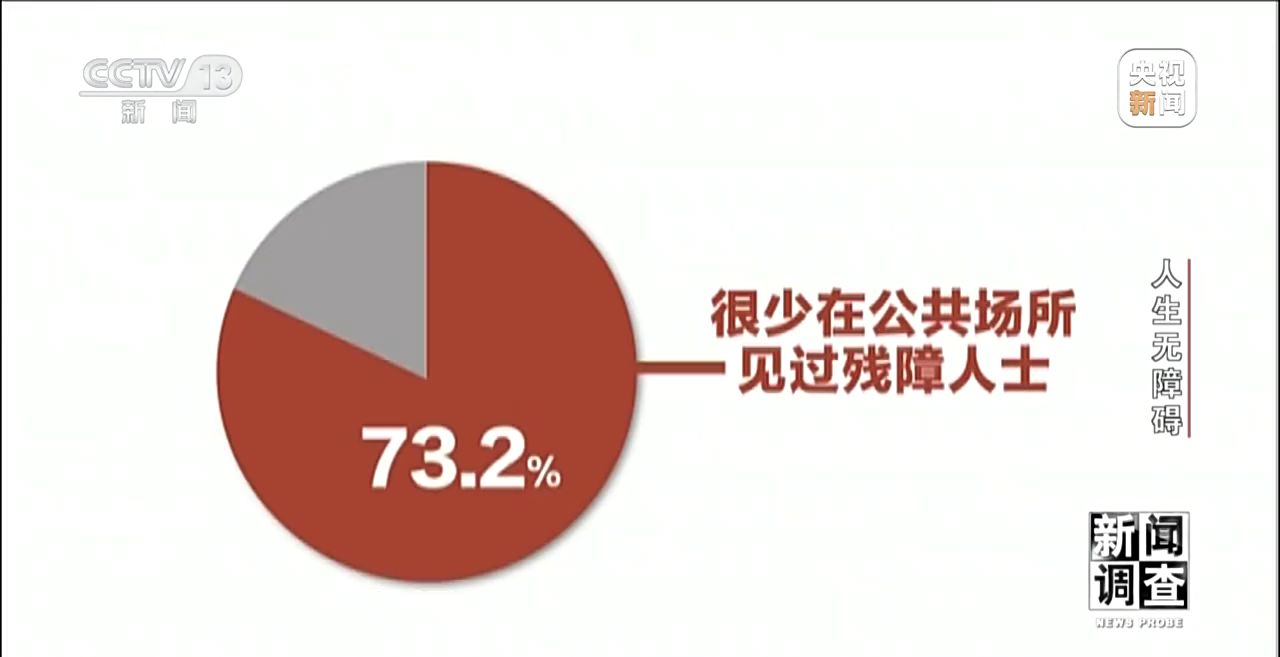

根據中國殘疾人聯合會(hui) 的數據,中國有超過8500萬(wan) 的殘障人士,有人曾這樣比喻,這個(ge) 數量大概與(yu) 你身邊姓張的人數相當。然而與(yu) 之形成巨大反差的是,2017年中國青年報社會(hui) 調查中心進行的一項有關(guan) 殘障人士出行的調查顯示,73.2%的受訪者很少在公共場所見過殘障人士。

邵磊是清華大學無障礙發展研究院的院長,他深度參與(yu) 了這次《無障礙環境建設法》製定的全過程。

邵磊:我們(men) 身邊看到的殘疾人很少,沒有殘疾人朋友,這恰恰說明了對於(yu) 有特定障礙的人群,他能不能很自主、很自由來參與(yu) 到我們(men) 生活環境裏邊。自主是一個(ge) 非常重要的概念,每個(ge) 人都希望能很體(ti) 麵,能很有尊嚴(yan) ,能自己決(jue) 定自己的行動,這往往作為(wei) 一個(ge) 門檻或者是一個(ge) 標準,一個(ge) 水平麵來考量我們(men) 無障礙設施的成果。

事實上,早在1990年頒布的《中華人民共和國殘疾人保障法》中就規定:國家和社會(hui) 逐步實行方便殘疾人的城市道路和建築物設計規範,采取無障礙措施。然而今天,如果以北京街頭出現殘障人士的頻次為(wei) 衡量標準的話,這30多年的成果與(yu) 經驗要如何看待,殘障人群的生活又會(hui) 因為(wei) 新法的實施而產(chan) 生怎樣的改善呢?

無障礙環境:如何“從(cong) 無到有,到有效”?

盲道,是引導視障人士行走的通道。國際標準的盲道表麵有兩(liang) 種圖案,長條形的叫行進盲道,是對於(yu) 方向的引導;而圓點形的叫提示盲道,代表著前方環境即將發生變化,如遇到路口、坡道等等情況。

2005年,《新聞調查》播出《障礙 無障礙》,探討北京無障礙環境的建設效果。這一年,距離北京市建成第一條盲道已經過去了十四年,當時全北京已經鋪設了1171公裏的盲道。但即便如此,視障人士在出行時還是會(hui) 遇到許多超乎想象的困難。

2001年,北京成功申辦奧運會(hui) 和殘奧會(hui) ,為(wei) 了滿足國際奧組委會(hui) 對於(yu) 舉(ju) 辦城市的無障礙環境要求,北京的無障礙環境得到了一次飛躍性的發展。但多數設施有而無用的問題,一直沒能得到實質的解決(jue) 。

而在2018年時,經過了10多年的發展,北京市已經配備車身明顯帶有無障礙標誌的公交車1.2萬(wan) 多輛,並在2008年北京殘奧會(hui) 的帶動下大量投入使用,但近年來,大量無障礙公交車淪為(wei) 擺設的新聞屢見不鮮。有了無障礙設施,並不等於(yu) 無障礙環境就好了。

出租車司機:坐著輪椅滿城跑,沒有家屬陪他,出門不方便,不是明擺著給別人添麻煩。

抱著這樣想法的人,並不在少數。早在上世紀,以“殘廢”一詞定義(yi) 殘障群體(ti) 十分普遍,大量媒體(ti) 、影視作品對於(yu) 殘障群體(ti) 的刻畫十分單一。一直以來,大眾(zhong) 對於(yu) 殘障群體(ti) 的接納度普遍不高,而在邵磊院長看來,“無障礙環境建設法”有不同於(yu) 以往的在本質、在觀念上的轉變。

邵磊:無障礙之所以是個(ge) 社會(hui) 問題,就是它會(hui) 伴隨著社會(hui) 的發展永遠存在。既然它是個(ge) 社會(hui) 問題,人、需求、社會(hui) 在變化,這些問題的重點和難點也在變化,這件事是一個(ge) 交互的,既要社會(hui) 環境朝一個(ge) 目標、一個(ge) 價(jia) 值方向去努力。但另一方麵,從(cong) 殘障人士自身也要勇於(yu) 參與(yu) 到社會(hui) 生活,不斷挑戰這種不平等、不多樣的狀態。法律給了你權利要參與(yu) ,所以我覺得這是一個(ge) 典型的,大家共同努力,共商共治的治理過程。

正如邵磊院長所言,在新法中,我們(men) 看到這樣的表述:國家鼓勵工程建設單位在新建、改建、擴建建設項目的規劃、設計和竣工驗收等環節,邀請殘疾人、老年人代表以及殘疾人聯合會(hui) 、老齡協會(hui) 等組織,參加意見征詢和體(ti) 驗試用等活動。此外,殘疾人聯合會(hui) 、老齡協會(hui) 等組織根據需要,可以聘請殘疾人、老年人代表以及具有相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 知識的人員,對無障礙環境建設情況進行監督。

讓殘障人士參與(yu) 到無障礙環境建設中來,鼓勵他們(men) 為(wei) 自己發聲,這樣的轉變意味著什麽(me) ,又能帶來怎樣的改變呢?

為(wei) 了更好的無障礙環境,為(wei) 自己也為(wei) 大家

在北京,有這樣一群人,他們(men) 每天坐著輪椅,穿梭在城市的大街小巷,他們(men) 專(zhuan) 挑無障礙設施的毛病,而杜鵬就是其中一位。隨著9月1日《無障礙環境建設法》正式實施,杜鵬也表示自己以後幹活腰杆可以更硬了。

杜鵬關(guan) 注北京地鐵已經將近10年了。為(wei) 了讓輪椅使用者更便捷地乘坐地鐵出行,從(cong) 2014年開始,曆時7個(ge) 月,杜鵬和小夥(huo) 伴們(men) 搖著輪椅跑遍了1號線、2號線、4號線、10號線,共計81個(ge) 地鐵站,當時他們(men) 總結出幾大問題:無障礙車廂標識不全、無障礙專(zhuan) 用寬閘機與(yu) 地鐵站入口都沒有張貼無障礙標識、無障礙車廂的輪椅固定裝置有損壞、無障礙裝置處沒有地鐵分站號碼告知、北京地鐵app上的無障礙信息存在錯誤。在北京市殘聯的支持下,根據他們(men) 的研究成果,出版了《首都無障礙出行手冊(ce) ——地鐵篇》,成為(wei) 很多殘疾人朋友手中的“出行寶典”。

而這樣的經驗也開始被不斷複製,2018年時全國首屆無障礙通用設計研修營正式開講,誌在培養(yang) 輪椅使用者成為(wei) 專(zhuan) 業(ye) 的無障礙體(ti) 驗專(zhuan) 家。

實際上,普通人代替殘障人士做出的無障礙設計,很容易產(chan) 生問題。用殘障人士的話講,不是不人道,而是不知道。

隨著經濟社會(hui) 的發展,推進無障礙環境建設已經成為(wei) 一道社會(hui) 治理的“必答題”。《無障礙環境建設法》的實施得以獲得廣泛關(guan) 注,也正是因為(wei) 無障礙環境是所有人的期盼。

嚴(yan) 宇橋是清華大學新聞與(yu) 傳(chuan) 播學院的在讀博士研究生。1996年,他出生於(yu) 河南鄭州,他從(cong) 小就不能直立行走,但身體(ti) 的殘疾並沒有影響他的學業(ye) 。因為(wei) 學習(xi) 成績優(you) 異,嚴(yan) 宇橋考取北京師範大學並順利保研。2021年,嚴(yan) 宇橋以綜合成績第二名考入了清華大學,攻讀博士學位。一路走來雖然順風順水,但他也感受到外界對於(yu) 自己態度的轉變。

嚴(yan) 宇橋:我在小學的時候,或者是兒(er) 時,很多情況下都是一種被救助的狀態。來人就是,我覺得你可能會(hui) 需要什麽(me) 樣的東(dong) 西,可能出發點是好的,但是沒有一個(ge) 協商機製。因為(wei) 我們(men) 每個(ge) 人都是獨特的個(ge) 體(ti) ,就算我是輪椅使用者,我也不能完全猜想到視力障礙者需要的生活場景。殘障群體(ti) 也是需要深度參與(yu) ,我們(men) 才會(hui) 更加有效果,這是我感覺很重要的一點。

2016年,清華大學開創了無障礙發展研究院。事實上近年來,許多高校對於(yu) 無障礙環境的研究比以往更加重視,以人為(wei) 本的理念更為(wei) 彰顯。

邵磊:如果從(cong) 目前的立法狀態來看,我覺得最需要去突破的,是強製力的事情。我們(men) 立法的目的還是為(wei) 了保護個(ge) 人的權利,是不是在真正的司法實踐中好用,法官能用,殘障人士、老年人或者有需求的人能不能充分利用這個(ge) 法律來維護自己的權利,還有待檢驗。(央視新聞客戶端)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信