從窮山溝到富山村,一條祖傳的扁擔挑了啥?

從(cong) 窮山溝到富山村

一條祖傳(chuan) 的扁擔挑了啥?

——再翻沙石峪留下的數字清單

從(cong) 古至今,扁擔是最普通、也是最常見的工具。隻要放在肩頭,無論是挑還是抬,都是力量的支撐,體(ti) 現能力和實力。一條扁擔在一輩輩的歲月中,擔走了春夏秋冬;在一代代的生活中,擔起了喜怒哀樂(le) 。當扁擔落在沙石峪人的肩上,就不隻是一種力量的展示,而是一種時代的擔當,凝聚成奮鬥的精神,在天地間挺起了中國農(nong) 民的脊梁。初秋時節,我們(men) 走進沙石峪,再翻閱那些數字和故事。

張貴順:望山歎山治理山

“抬頭是山,低頭還是山。白天看著山,夜裏夢見山。好像這輩子就得跟山幹上了!”

今年77歲的李鳳忠說,他們(men) 村曾是“土如珍珠水如油,漫山遍野大石頭”,四外八莊有話兒(er) “有女不嫁沙石峪”。

沙石峪村位於(yu) 遵化市城區東(dong) 南約20公裏的山窩裏,是一個(ge) 在地圖上很難找到的“點”。半個(ge) 世紀前,這個(ge) 小山村的人民在新中國農(nong) 業(ye) 發展史上留下驚鴻一瞥,成為(wei) 聞名全國的“當代活愚公”。李鳳忠說,這要感激當年的老支書(shu) 張貴順。

因為(wei) 都是山,沙石峪缺地。全村耕地“瓢一塊、碗一塊”,畝(mu) 產(chan) 粗糧30餘(yu) 公斤,村民靠吃救濟糧度日。沙石峪沒有井,吃水要到鄰村大狼峪挑,翻山越嶺往返十來公裏。沒水少土、一窮二白,村民們(men) 歎息:這裏養(yang) 不了人,唯一的出路是搬走。

村黨(dang) 支部書(shu) 記張貴順心裏也急,望著環繞村莊的大山,他認一個(ge) “死理”——腿總比路長、辦法總比困難多。他覺得沙石峪村的“病根”有兩(liang) 個(ge) :一個(ge) 是窮,一個(ge) 是孤。拔掉窮根就得治山,治山就得大夥(huo) 兒(er) 一起幹。

1957年12月,張貴順到北京參加全國農(nong) 業(ye) 工作會(hui) 議。參觀農(nong) 業(ye) 成果展時,他被山東(dong) 莒南縣厲家寨村整山治水、科學種田的先進事跡打動。毛主席親(qin) 筆批示:“ 愚公移山,改造中國,厲家寨是一個(ge) 好例。”回到村裏,張貴順對鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 說:“咱們(men) 也要學愚公移山,改造沙石峪!”

“為(wei) 了過好日子,又有幹部領頭,沒有不願意幹的!”李鳳忠說起那段日子挺興(xing) 奮,當時他是村團支部副書(shu) 記。“老書(shu) 記說,愚公移山是一戶子子孫孫幹,沙石峪有幾十戶的子子孫孫,咱們(men) 還移不了一窮二白這‘兩(liang) 座山’嗎?”村民們(men) 深受鼓舞,在張貴順的帶領下,大家開山、劈石,晚上提著馬燈堅持夜戰兩(liang) 小時。婦女主任趙風蘭(lan) 帶領“女將”從(cong) 石縫中找土墊地,很快建成了當時麵積最大的一塊地:三畝(mu) 二分。為(wei) 了紀念這一曆史性時刻,村裏在地頭豎起了一塊碑:青年有毅力,一塊石頭墊塊地;老年有毅力,青年地上老頭壩。李鳳忠記憶猶新。

從(cong) 此,沙石峪的“家底”厚多了:耕地擴大了150多畝(mu) ,種植了300多畝(mu) 鬆柏林,發展了4萬(wan) 多棵各種果樹,糧食總產(chan) 量近兩(liang) 三年比過去提高一倍以上……1962 年6月27日,《人民日報》在頭版頭條刊發了沙石峪人“移山造田”的事跡,周恩來總理看後非常高興(xing) ,稱讚沙石峪為(wei) “中國北方農(nong) 業(ye) 的一麵旗幟”。

這下沙石峪人的幹勁兒(er) 更足了。1966年春節剛過,全村的“造田運動”進入高潮,利用農(nong) 閑時間,組織100名青壯勞力去擔土,曆經10天奮戰,村裏又多出了一畝(mu) 良田。今年83歲的王義(yi) 春曾是民兵連副連長,當時也是一員“猛將”。他解釋了“萬(wan) 裏千擔一畝(mu) 田”的來曆:“100名勞力每天走10裏是1000裏,10天就是1萬(wan) 裏;100名勞力一天挑一擔是100擔,10天就是1000擔。這一畝(mu) 地來之不易呀!”

1966年4月29日,周恩來總理第一次來到沙石峪,參觀後滿心歡喜地說:“你們(men) 幹得好!”他稱讚沙石峪人是“活愚公”,並高興(xing) 地說:“沙石峪改造成這個(ge) 樣,在中國還是少有的。”

的確,因數年的持續治山,沙石峪變了。全村共造良田500畝(mu) ,較以前擴大了近6倍;開鑿出直徑17米、深15米的蓄水池,解決(jue) 了新開墾農(nong) 田的灌溉問題;27個(ge) 民兵奮戰10個(ge) 月建成愚公洞,改變了四麵環山難出行的困境。

曆經十餘(yu) 年的苦戰,沙石峪由一個(ge) 需要國家救濟的“缺糧戶”變成了“餘(yu) 糧戶”,從(cong) 1957年到1965年,9年共向國家上繳糧食20萬(wan) 公斤。從(cong) 1964年到1965年,向國家交售幹鮮果品8.5萬(wan) 公斤。勤勞勇敢的沙石峪人,創造了“萬(wan) 裏千擔一畝(mu) 田,青石板上創高產(chan) ”的人間奇跡。沙石峪吸引了全國和世界的目光,各地各級1875個(ge) 參觀團、160多個(ge) 國家和地區的223個(ge) 代表團紛紛來學習(xi) ,其中外賓有1萬(wan) 多人,國家元首46位。

這個(ge) 大山中的小山村,成為(wei) 聞名世界的“明星村”。

周國軍(jun) :靠山愛山守護山

進入8月中旬,沙石峪村爬滿山坡的葡萄陸續漲紅了臉,不少村民帶上炊具和生活物品,拖著行李搬到葡萄園的臨(lin) 時住房裏。從(cong) 這時一直到國慶節前夕,沙石峪村每天都有來自京津冀的遊客采摘葡萄,村民們(men) 時時沉浸在豐(feng) 收的喜悅中。

山還是那座山。沙石峪村黨(dang) 支部書(shu) 記周國軍(jun) 坦言,與(yu) 20世紀五六十年代相比,沙石峪的村民們(men) 早已從(cong) “憎山”轉變為(wei) “愛山”。幾十年來,他們(men) 憑著“萬(wan) 裏千擔一畝(mu) 田”的那股子“愚公精神”用山靠山,大力發展葡萄種植,換來了今天的幸福生活 。

當年老支書(shu) 帶領村民解決(jue) 了溫飽問題,“愚公精神”是不是過時了?周國軍(jun) 說,戰天鬥地是沙石峪人的本色!他回憶,村裏雖然有了土地,但因為(wei) 土質不好,糧食沒有提高產(chan) 量的空間。經過幾十年的探索,全村開始大麵積種植葡萄,每畝(mu) 收益比種糧食提高了十倍。

“用山,我們(men) 其實也走過一些彎路。”周國軍(jun) 說,90年代後期,受“無工不富”思潮衝(chong) 擊,村裏曾陸續辦起了采石廠、橡膠廠、化工廠,然而村民們(men) 發現,腰包雖鼓了,可原本滿山的綠色變得灰蒙蒙,粉塵把花苞糊住,連葡萄也失去了生機。

綠水青山就是金山銀山。沙石峪人意識到還是綠色“生態飯碗”最可靠,於(yu) 是汙染企業(ye) 被陸續關(guan) 停。2010年秋後,隆隆的機械轟鳴打破了沙石峪村東(dong) 山的寧靜,兩(liang) 台挖掘機趴在山坡上,揮舞著長臂挖出一塊塊石頭,村民張立柱指揮數十名青壯年,用石頭壘好壩階、做成梯田……穿越時空,“當代活愚公”的故事仿佛再次上演。所不同的是,有了現代機械,僅(jin) 半年時間,張立柱就把從(cong) 周邊流轉來的18畝(mu) 山坡地連成了片,“挖”出了麵積為(wei) 30畝(mu) 的葡萄梯田。第二年,葡萄喜獲豐(feng) 收。受此激勵,土地流轉很快在村內(nei) 興(xing) 起,“造田運動”此起彼伏。

像是聽到了家鄉(xiang) 的召喚,在外務工或做生意的年輕人紛紛回村:35歲的李文龍放棄汽修生意,成為(wei) 30多畝(mu) 流轉土地的主人;40歲村民李廣順關(guan) 掉鐵礦,專(zhuan) 心研究起了種葡萄;46歲的高國利處理了在外承包的山廠,回家一邊經營葡萄園,一邊開起了農(nong) 家樂(le) ……周國軍(jun) 欣慰地說,村裏葡萄種植麵積已有近千畝(mu) 。桃子、李子、柿子、杏等果樹見縫插針,使村裏的果實采摘季節被最大限度延長,漫山遍野總是綠意盎然。每到農(nong) 閑時間,村民們(men) 都要在山坡地裏加固壩階、清理碎石,愚公的故事一直在延續。

愚公不愚,與(yu) 時俱進。為(wei) 全麵展現沙石峪人戰天鬥地的光輝曆程,激勵後人傳(chuan) 承和發揚“當代愚公”精神,在當地相關(guan) 部門的幫助下,沙石峪村建起了村史館,此後又將其升級為(wei) 沙石峪陳列館,並在廣場上立起了由漢白玉製成的周總理雕像,以紀念周總理在20世紀60年代曾兩(liang) 次來村視察鼓勁。沙石峪陳列館被命名為(wei) “全國愛國主義(yi) 教育示範基地”,吸引了全國各地越來越多的遊客。

藏在山窩窩裏的沙石峪名揚國內(nei) 外,崎嶇的山路卻成為(wei) 它的減分項,遊客來訪,堵車一度成為(wei) “家常便飯”。為(wei) 了變山路為(wei) 通途,在遵化市委、市政府大力支持下,周國軍(jun) 帶領村民先後修通了貫穿村子南北的主路和西山、東(dong) 山兩(liang) 條環村路,總長6.3公裏。其間,村民們(men) 個(ge) 個(ge) 摩拳擦掌,主動出義(yi) 務工,又拿出“愚公”勁頭清石、壘壩、建擋土牆……

如今,平整寬闊的柏油路將友誼樹、大口井、愚公洞、青年林等景觀連成一線,形成了高標準的環村旅遊景觀帶。周國軍(jun) 還帶領村民們(men) 在路邊栽植了萬(wan) 餘(yu) 株海棠, “憶總理”海棠大道吸引了各地遊客前來爭(zheng) 相打卡。村內(nei) 3家超市開起來了,10餘(yu) 家各具特色的農(nong) 家樂(le) 紅火起來了,各家各戶賣農(nong) 產(chan) 品的攤位在廣場上、馬路邊擺起來了……這個(ge) 僅(jin) 有257戶、910口人的小山村,村民們(men) 端起了紅色旅遊“飯碗”,在旅遊旺季每天接待遊客萬(wan) 餘(yu) 人。

以紅促綠,以綠促紅,相得益彰。周國軍(jun) 說,村裏的千畝(mu) 葡萄園每年都能被各地遊客采摘一空,價(jia) 格還遠高於(yu) 市場價(jia) 。全村已實現平均一家一輛小轎車,在縣城戶均一套樓房,村民人均年收入超過3萬(wan) 元,遠高於(yu) 全市的農(nong) 民平均收入水平。

回望24年前,85歲的張貴順因病去世前留下遺囑:“死後把我埋在村子的北山坡吧,我得看著咱村兒(er) 越來越好、越來越富!”

24年彈指一揮間。安眠於(yu) 北山的老書(shu) 記,一定聽到了“萬(wan) 裏繼續走,千擔永遠挑”的聲音,看到了全村靠山致富的好光景。他的夢想已然成真。

徐紹震:進山問山領略山

“我是看著父親(qin) 的報道、聽著父親(qin) 的報道故事長大的。”徐紹震的女兒(er) 、原唐山晚報熱線部主任徐曉健講起父親(qin) 的過往,熱淚盈眶。

徐紹震的老家在遵化,他對家鄉(xiang) 和沙石峪有著別樣的情懷。當他走進大山、麵對大山的時候,卻有了別樣的感覺。1962年,作為(wei) 黨(dang) 報記者,徐紹震乘汽車、坐驢車、改步行,來到了熱火朝天的沙石峪,一住就是幾個(ge) 月。他與(yu) 沙石峪人同吃同住同勞動,虱子成了身上的常客,腿上長了濕疹,膿水順著褲腿往下流。他在農(nong) 家炕頭與(yu) 村黨(dang) 支部書(shu) 記張貴順促膝長談,在田間地頭和村民們(men) 一起揮汗如雨,將筆觸伸向青山,將足跡布滿山野。他和新華社記者李東(dong) 升挖掘沙石峪人戰天鬥地的故事,與(yu) 沙石峪結下了深厚的情誼。

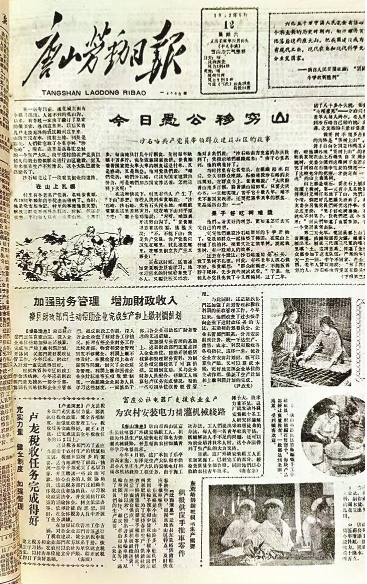

1962年5月12日,《唐山勞動日報》刊登了徐紹震的《今日愚公移窮山》。時隔半個(ge) 多世紀,人們(men) 在這篇報道的字裏行間仍能感受到當年愚公移窮山的火熱。

1962年5月12日,《唐山勞動日報》頭版刊登通訊《今日愚公移窮山》。

“父親(qin) 的報道傳(chuan) 遞著‘新愚公移山’精神。這種精神在沙石峪人的身上,也在父親(qin) 的身上。現在看那些泛黃的老報紙,就好像跟父親(qin) 交談一樣。”徐曉健潸然淚下。

在徐曉健的眼中,徐紹震是一座“精神的大山”。她從(cong) 小在報社的院內(nei) 長大,記憶中父親(qin) 從(cong) 沒按時下過班、按點吃過飯,他總是手握毛筆、嘴銜鉛字看著報樣,送去的飯菜總會(hui) 晾在一邊很長時間。

“他不是在采訪,就是在采訪的路上,一走就是幾個(ge) 月,就連我和哥哥出生都沒在家。大地震後,他在單位救災,根本顧不上我。”徐曉健說。

1976年唐山大地震,徐曉健的母親(qin) 受傷(shang) 被送到外地救治,哥哥幫忙救人。本在單位值班的徐紹震就地組織開展抗震救災,第二天回家看了一下就返回了單位。後來,徐紹震奔赴秦皇島參與(yu) 報紙恢複出版工作,8月4日《唐山勞動日報》再次與(yu) 讀者見麵。“地震那年我13歲,在廢墟裏兜兜轉轉,吃百家飯,睡百家屋。父親(qin) 總是在忙,眼睛裏都是血絲(si) ,他說好多同事在地震中遇難,他一定要把報紙辦好。”

徐紹震惜紙如金,亦如沙石峪人惜土如金。沙石峪人眾(zhong) 誌成城移窮山,而徐紹震父女又何嚐不是在報紙這座文山中接續耕耘?“他工作時心無旁騖,每一個(ge) 紙片都寫(xie) 滿了字,我在旁邊抄報紙等他。那時候我就想成為(wei) 像父親(qin) 一樣的人。”

1997年,徐曉健圓了記者夢。父親(qin) 成了她的老師,要求她一定要腳上沾滿泥土,筆下充滿真情。父女倆(lia) 經常探討新聞稿的寫(xie) 作,做到字斟句酌、精益求精。父親(qin) 還是“特殊讀者”,每天都會(hui) 精讀曉健反映民生問題的稿件,提出一些意見。徐曉健用一篇篇稿件幫助群眾(zhong) 解決(jue) 實際問題,熱線部收到了50多麵錦旗。“我也曾去過沙石峪采訪,是踏著父親(qin) 的足跡,用心用情寫(xie) 新聞,沒有辜負父親(qin) 對我的期望。”

2019年,86歲的徐紹震在曉健的陪伴下再次來到沙石峪。看到沙石峪新貌,他感慨萬(wan) 千:“沙石峪變得這麽(me) 好,以前可不敢想。”從(cong) 沙石峪回來不久,徐紹震帶著對新聞的忠誠和摯愛走了,將自己用一生詮釋的黨(dang) 報人精神留給了後人。

采訪軼事

1.一把鐵錘

今年77歲的李鳳忠,時任沙石峪村團支部副書(shu) 記。他將修建“萬(wan) 裏千擔一畝(mu) 田”用的大鐵錘捐贈給本報報史館。

2.一個(ge) 信封

“當代愚公精神代代傳(chuan) ,綠水青山就是金山銀山記心間!”83歲的王義(yi) 春、77歲的李鳳忠、64歲的周國軍(jun) 在報社的信封上簽名,為(wei) 報史館留作紀念。

3.一張照片

徐紹震始終掛念著沙石峪,生前最後一次重返故地,他把珍藏的張貴順的老照片捐給了村裏,了卻了自己的心願。圖為(wei) 徐紹震(中)周國軍(jun) (左)徐曉健(右)在沙石峪紀念館。(徐曉健 供圖)

采訪手記

肩頭一堂課

葛昌秋

天生的雙肩,天然的大山。

當天生和天然相遇,揮揮手就敢跟老天講個(ge) 道理。

腳下的黃土,山上的荒地。

當黃土與(yu) 荒地相融,跺跺腳就敢讓大地給個(ge) 說法。

沙石峪就這麽(me) 大膽,就這麽(me) 霸氣,就這麽(me) “豪橫”!

沙石峪有山,卻因山而窮,為(wei) 山所困,被山所難。

沙石峪無水,有缺水之痛,少水之憂,求水之苦。

沙石峪祖祖輩輩靠天吃飯,老老少少靠地生存。而生活靠人力,更靠人心。生存靠毅力,更靠毅勇。麵對現實,為(wei) 難時更要冷靜。

忍受、退縮、祈禱、逃離,都不是辦法。

等待、依靠、討要、悲歎,都沒有出路。

說幹就幹,幹成才是硬道理。

沙石峪以萬(wan) 裏千擔戰天鬥地,改造山河。走一條前無古人的篳路藍縷之路,那是其樂(le) 無窮的境界!

沙石峪在青石板上開天辟地,創造奇跡。幹一件百年不遇的艱苦卓絕之事,那是生動有力的示範!

敬愛的周總理稱讚沙石峪人是“當代活愚公”,他們(men) 就這麽(me) 理直氣壯地擎起了“中國北方農(nong) 業(ye) 的一麵旗幟”,一下影響到海內(nei) 外,100多個(ge) 國家的外賓都伸出大拇指,發出一片讚揚。沙石峪就這麽(me) 光彩奪目,就這麽(me) 令人敬佩!這些都是因為(wei) 有了一個(ge) 好帶頭人——全國勞模、村黨(dang) 支部書(shu) 記張貴順。

然而,世間萬(wan) 物沒有一帆風順的,更不能一蹴而就。凡事要先調查研究,後科學決(jue) 策。再統一思想,才團結奮戰。沙石峪就是用雙眼看、用雙腳走、用雙肩擔、用雙手幹,才有了舉(ju) 世矚目的成就。

其實,人的雙肩都有副擔子,都有責任和擔當。一邊是家和國,一邊是老和幼。一條扁擔從(cong) 童話的純真擔到回憶的滄桑,從(cong) 黎明的曙光擔到夕陽的餘(yu) 暉,從(cong) 逆境的坎坷擔到順境的風光,從(cong) 春天的溫馨擔到嚴(yan) 冬的冷酷。擔來歲月韶華,一擔就是一輩子。

看著鄉(xiang) 親(qin) 們(men) 渴望的眼神,心中想著未來的日子。沙石峪人不畏困難勇挑重擔,不怕苦累敢挑重擔,不避風雨能挑重擔。肩膀上擔來了艱苦奮鬥和吃苦耐勞,擔來了滿山的青翠山色和果木收獲,擔來了幸福日子和美好期望,更擔來了黨(dang) 的威信和百姓擁護。擔擔結隊形成流動的風景,這是非常生動而有特色的一堂肩頭大課。

肩頭這堂課,不請教授,人民是最好的老師;不備教案,現實是最好的教材;不進教室,自然是最好的場所;不用講解,感悟是最好的解讀。如果身臨(lin) 其境,必定眼見為(wei) 實,因為(wei) “一個(ge) 行動勝於(yu) 一遝綱領”。

但是,課堂的背景音樂(le) 很講究,非常有品位。既清晰高亢,又模糊深沉;既有鄉(xiang) 村特色,又有專(zhuan) 業(ye) 韻味。腳步行進聲,大錘鐵釺聲,山石滾落聲,扁擔顫悠聲,勞動號子聲,百姓歡笑聲,還有那首《當代愚公換新天》的歌曲聲,構成典型的鄉(xiang) 間交響,也是鄉(xiang) 村振興(xing) 的序曲。

如今的沙石峪,大口井還在,愚公洞還有,石板田還種,友誼樹還長。特別是肩頭課還在講,那本教科書(shu) 不斷再版,以綠水青山為(wei) 封麵、希望景象為(wei) 封底、人民福祉為(wei) 插圖,與(yu) 大寨、西鋪、紅旗渠、華西村等係列一並發行,繼續講好新時代的唐山故事。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信