2024年中國經濟,怎麽幹?

12月11日至12日,中央經濟工作會(hui) 議在北京舉(ju) 行。怎麽(me) 看2023年中央經濟工作會(hui) 議釋放出來的重要信號?更重要的是,明年如何真正“抓落實”?

《新聞1+1》今晚連線宏觀經濟學家、上海財經大學校長劉元春,共同關(guan) 注:2024年中國經濟,怎麽(me) 幹?

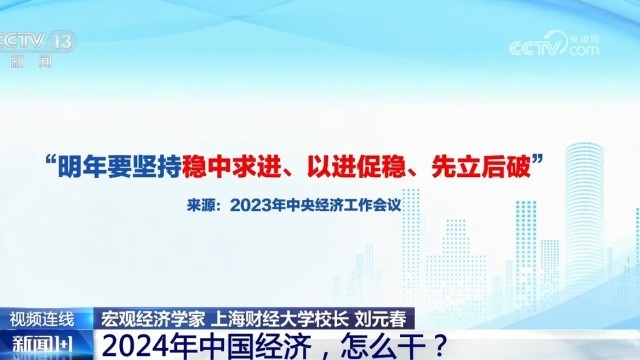

“穩中求進、以進促穩、先立後破”:如何準確理解三者關(guan) 係?

宏觀經濟學家、上海財經大學校長 劉元春:這三者是一個(ge) 遞進關(guan) 係。

①“穩中求進”:這是最基礎的要求,“穩”依然是2024年的基本基調。因為(wei) 明年麵臨(lin) 的一係列問題,特別是有效需求不足等風險問題,依然要高度關(guan) 注。在“穩”的基礎上,才能進行“進”,才能進行一些結構性改革。

②“以進促穩”:隨著2023年“穩字當頭、穩中求進”各項政策的推進,宏觀經濟的主要矛盾發生了變化,這個(ge) 變化就是目前處於(yu) 結構調整的一個(ge) 關(guan) 鍵期,2024年簡單就“穩”求“穩”,可能“穩”不住,這就需要從(cong) 短期向中期進行轉移,從(cong) 單純的“穩”向結構性調整、產(chan) 業(ye) 升級、科技創新以及深層次結構進行推進,通過調整尋找到新的動能、新的增長支點,從(cong) 而為(wei) “穩”打下更為(wei) 堅實的基礎。這個(ge) 變化也是從(cong) 短期主義(yi) 向長期主義(yi) 、向積極主義(yi) 進行進展的重要舉(ju) 措。

③“先立後破”:這是對過去“以進促穩”進行的經驗教訓總結。必須通過一些新的動能、新的產(chan) 業(ye) 的樹立,才能對一些傳(chuan) 統項目進行改造、進行產(chan) 能去除。否則可能會(hui) 出現產(chan) 業(ye) 的真空,經濟運行的真空,從(cong) 而導致整個(ge) 穩定出現一些雜音,結構性調整也會(hui) 遇到一些挫折。所以這三者是一個(ge) 遞進關(guan) 係,是一個(ge) 相互呼應的關(guan) 係。

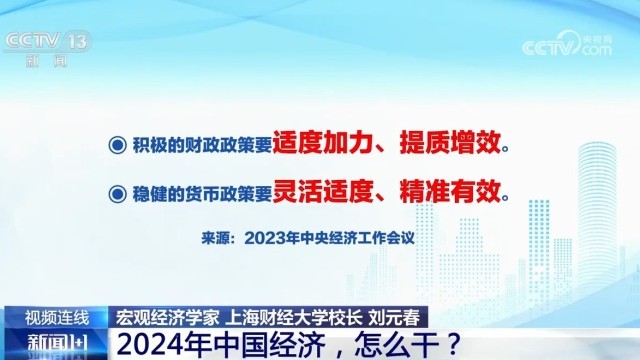

如何理解財政政策要“適度加力”和貨幣政策要“精準有效”?

宏觀經濟學家、上海財經大學校長 劉元春:“加力”是延續去年的基本方針,但同時這個(ge) 加力是“適度”,而不是很多人所提倡的要進行強刺激、大水漫灌,進行超級的財政刺激擴張。這也是中央經濟工作會(hui) 議有力回擊了一些海外學者所提出的“抄作業(ye) ”的一些方案。

會(hui) 議還提出要習(xi) 慣過緊日子,適應一些支出減少,而不是簡單地進行全麵擴張。所以財政政策不僅(jin) 僅(jin) 在總量上要進行“適度加力”,同時在結構上也要進行發力,要重點關(guan) 注地方財政所麵臨(lin) 的困難,尤其是基層的“三保”問題。

社會(hui) 融資規模、貨幣供應量不僅(jin) 要和GDP增速相一致,還要和物價(jia) 水平預期目標相一致。目前物價(jia) 水平還是偏低,這就決(jue) 定明年的社會(hui) 融資總量的增長速度,要在名義(yi) GDP增速基礎上,可能還有進一步提升,從(cong) 而提供有效充分的流動性。會(hui) 議強調的社會(hui) 融資成本降低,這也暗示要進一步進行降息降費。

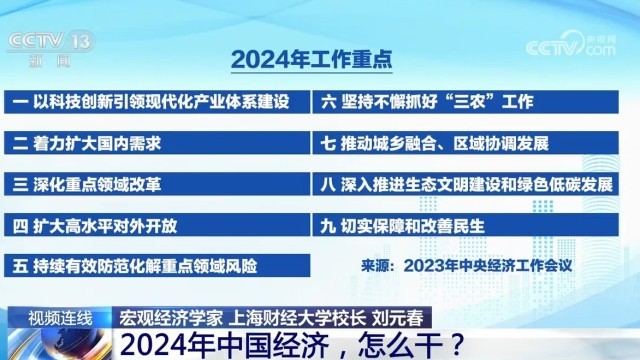

如何看待明年任務的變化?

宏觀經濟學家、上海財經大學校長 劉元春:

第一項任務變為(wei) “科技創新”,這說明經濟工作的重點和任務,隨著整個(ge) 宏觀經濟的主要矛盾和矛盾的主要方麵的變異,已經發生了變化。要從(cong) 短期求“穩”,在擴內(nei) 需的戰略基礎上,著重凸顯“科技創新引領現代產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設”,因為(wei) 這是構建新發展格局的核心戰略支點,也是構建新的增長動力、新的增長基礎的核心支點。“科技創新”從(cong) 中期來講是非常重要,同時也是塑造新的信心、打破目前一些迷局的關(guan) 鍵出路。

對於(yu) 民生和生態等問題,實際上以往中央經濟工作會(hui) 議都關(guan) 注到,但是沒有單獨成篇進行設立。這次實際上也是要求在明年的經濟工作中,要關(guan) 注的點是多元的,要按照二十大所指出的高質量發展、新發展格局的布局,來進行穩步推進。這也說明“穩中求進、以進促穩”的舉(ju) 措,在重點工作中得到全麵體(ti) 現,要有抓手,要有落實的點。

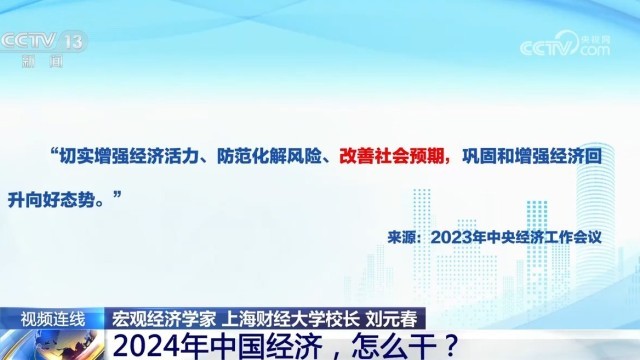

明年如何“改善社會(hui) 預期”?

宏觀經濟學家、上海財經大學校長 劉元春:調整預期是宏觀經濟政策的重中之重,同時也是最為(wei) 難的一項目標。通常會(hui) 通過一些逆周期政策、擴內(nei) 需的方式,來使企業(ye) 盈利增強、使居民收入增強,從(cong) 而來改善預期。但是在目前百年未有之大變局的時刻,在內(nei) 外交困的時刻,很多預期不僅(jin) 僅(jin) 來源於(yu) 宏觀經濟政策,同時更多來源於(yu) 地緣政治的風險和一些非傳(chuan) 統風險的釋放。

對於(yu) 穩預期,必須要有新舉(ju) 措,要超越一般的經濟政策來進行預期的調整。第一,要出台一係列改革開放的新舉(ju) 措,特別是能落地的一些新舉(ju) 措,來調整預期。第二個(ge) 很重要,在評估宏觀經濟政策的一致性上麵,一定是要以微觀主體(ti) 的獲得感、感受度作為(wei) 評價(jia) 的標準,而不是簡單的一些統計上的宏觀指標作為(wei) 判斷標準。

對於(yu) 目前所麵臨(lin) 的形勢,要進行縱向、橫向的比較,通過對於(yu) 我國經濟光輝前景的正確解讀,來對衝(chong) 海外的一些悲觀論,從(cong) 而使經濟主體(ti) 對於(yu) 中國經濟形勢長期向好的這種基礎、中國經濟的彈性韌性,有一個(ge) 客觀理性的認識。所以這幾個(ge) 方麵實際上都需要進一步加力,同時將預期調整作為(wei) 政策的一個(ge) 落腳點。

△《新聞1+1》12月13日節目完整版

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信