我國經濟主要預期目標圓滿實現

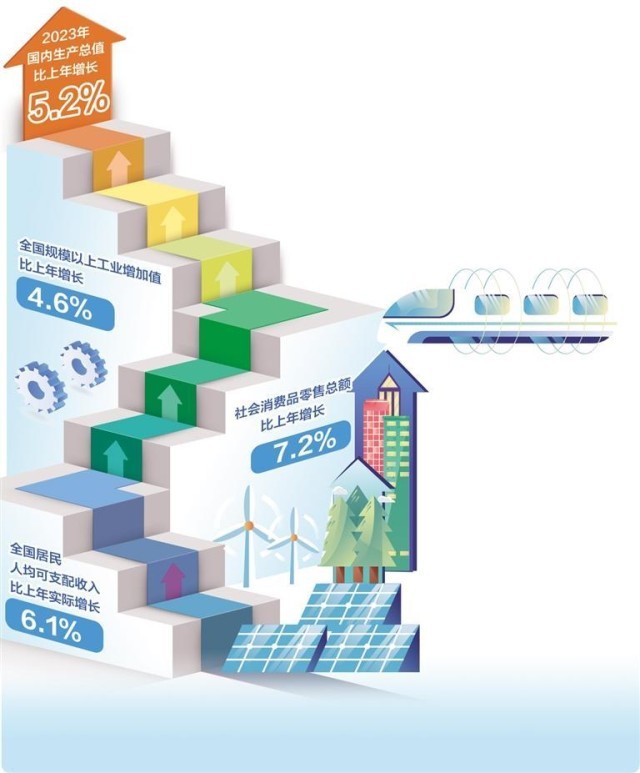

經濟日報北京1月17日訊(記者熊麗(li) )1月17日,國家統計局公布數據顯示,初步核算,2023年國內(nei) 生產(chan) 總值1260582億(yi) 元,按不變價(jia) 格計算,比上年增長5.2%。分季度看,一季度同比增長4.5%,二季度增長6.3%,三季度增長4.9%,四季度增長5.2%。

“總的來看,經濟社會(hui) 發展主要預期目標圓滿實現,交出了一份成色好、分量足的成績單。”國家統計局局長康義(yi) 在國新辦發布會(hui) 上表示。

向好趨勢進一步鞏固

對於(yu) 2023年我國經濟表現,康義(yi) 用“回升向好、成色十足、表現亮麗(li) 、殊為(wei) 不易”來概括。

從(cong) 經濟增長看,2023年我國GDP超過126萬(wan) 億(yi) 元,增速比2022年加快2.2個(ge) 百分點。分季度看,呈現前低、中高、後穩的態勢,向好趨勢進一步鞏固。按可比價(jia) 計算,2023年經濟增量超過6萬(wan) 億(yi) 元,相當於(yu) 一個(ge) 中等國家一年的經濟總量。人均國內(nei) 生產(chan) 總值穩步提高,2023年達到89358元,比上年增長5.4%。

從(cong) 就業(ye) 看,就業(ye) 形勢總體(ti) 改善,全年城鎮調查失業(ye) 率比上年下降0.4個(ge) 百分點,特別是農(nong) 民工就業(ye) 形勢改善比較明顯。從(cong) 物價(jia) 看,總體(ti) 保持溫和上漲,全年CPI上漲0.2%,核心CPI上漲0.7%。從(cong) 國際收支看,全年貨物出口增長0.6%,年末外匯儲(chu) 備超過3.2萬(wan) 億(yi) 美元。

“全國上下緊緊圍繞高質量發展這個(ge) 首要任務,推動經濟在結構調整和轉型升級中不斷贏得優(you) 勢,高質量發展成色更足。”康義(yi) 表示。創新驅動發展戰略深入實施,創新投入穩步增加。重大科技創新捷報頻傳(chuan) ,特別是製造業(ye) 高端化、智能化、綠色化發展紮實推進。經濟結構優(you) 化升級,服務業(ye) 和消費的經濟增長主引擎作用更加凸顯。安全發展基礎進一步鞏固夯實,守住了不發生係統性風險的底線,確保了金融經濟安全,民生保障更加有效。

觀察中國經濟的表現,不僅(jin) 要和自己縱向比,也要和其他國家橫向比。康義(yi) 表示,2023年我國5.2%的經濟增速高於(yu) 全球3%左右的預計增速,在世界主要經濟體(ti) 中名列前茅,對世界經濟增長的貢獻率有望超過30%,是世界經濟增長的最大引擎。同時,在預計全球貿易下降的情況下,我國出口實現了小幅增長。

康義(yi) 表示,2023年世界經濟低迷,國際格局複雜演變,地緣政治衝(chong) 突頻發,外部環境複雜性、嚴(yan) 峻性、不確定性上升;國內(nei) 周期性、結構性矛盾比較多,自然災害頻發。在這種複雜情況下,取得這樣的發展成績更難能可貴。這些成績的取得,是以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的黨(dang) 中央堅強領導的結果,是習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想科學指引的結果,是全國人民踔厲奮發、砥礪前行的結果,成績值得充分肯定,需要倍加珍惜。

“從(cong) 全年來看,一季度增長超出預期,實現良好開局;二季度同比增速反彈,環比有所放緩;下半年政策集中發力,經濟築底回升,整體(ti) 呈現波浪式發展、曲折式前進的特征。能在外部壓力和內(nei) 部困難均有加劇的情況下保持恢複勢頭,實現年度目標,並不容易。”中國民生銀行首席經濟學家溫彬說。

高質量發展紮實推進

“2023年,各地區各部門下大力氣穩定經濟運行,在推動高質量發展上沒有鬆勁,我國經濟較好實現了質的有效提升和量的合理增長,高質量發展之路走得更加堅定有力。”康義(yi) 說。

現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設取得重要進展,發展動能轉換進一步加快。各地區各部門堅持以科技創新引領現代化產(chan) 業(ye) 體(ti) 係建設,紮實推進製造業(ye) 高端化、智能化、綠色化轉型,我國經濟發展的新動能新優(you) 勢不斷壯大。

改革開放縱深推進,發展活力進一步釋放。我國全力推動全國統一大市場建設,優(you) 化民營經濟發展環境,繼續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。截至2023年9月底,全國登記在冊(ce) 的經營主體(ti) 達1.81億(yi) 戶,其中個(ge) 體(ti) 工商戶1.22億(yi) 戶。同時,我國加快推進高水平對外開放,積極開展國際經貿交流合作,高質量共建“一帶一路”,國際循環範圍更廣,層次更深。

綠色低碳轉型持續深入,發展方式進一步轉變。能源消費結構持續優(you) 化,初步核算,2023年非化石能源消費占能源消費總量的比重,比上年提高了0.2個(ge) 百分點。到2023年底,我國可再生能源發電裝機容量占比超過總裝機的一半,曆史性地超過了火電。綠色低碳產(chan) 品產(chan) 量快速增長,2023年新能源汽車產(chan) 銷量均居世界第一;電動載人汽車出口量增長67.1%。

民生保障有力有效,人民生活進一步改善。2023年,居民人均可支配收入實際增長6.1%,其中,來自政府的社會(hui) 救濟和補助、政策性生活補貼、現金政策性惠農(nong) 補貼等轉移性支付增長10.3%。民生投入力度不斷加大,電力、熱力、燃氣及水的生產(chan) 和供應業(ye) 投資增長23%,農(nong) 業(ye) 投資增長9.3%,均明顯快於(yu) 全部投資。

糧食能源安全保障能力提升,安全發展基礎進一步夯實。2023年,我國在發展中較好保障了安全,在安全的基礎上實現了向好發展。

“同時也要看到,我國仍處在轉變發展方式、優(you) 化經濟結構、轉變增長動力的攻關(guan) 期,進一步推動高質量發展還需要克服不少困難和挑戰。”康義(yi) 表示,要深入貫徹落實中央經濟工作會(hui) 議精神,把堅持高質量發展作為(wei) 新時代的硬道理,統籌高質量發展和高水平安全,不斷推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

持續回升向好有底氣

展望2024年經濟發展,仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為(wei) ,在高通脹、高債(zhai) 務、高利率製約下,世界其他主要經濟體(ti) 增長動能趨弱、國際貿易下滑、全球經濟增長放緩的概率仍不低。相比之下,中國經濟發展的韌性強和長期向好的基本趨勢繼續保持,有利條件遠多於(yu) 不利因素,全麵深化改革開放的潛力和宏觀政策的空間仍然充足。

康義(yi) 表示,2024年,中國經濟將持續回升向好,並具備5個(ge) 方麵的有利條件。

經濟增長勢頭好。2023年4個(ge) 季度,國內(nei) 生產(chan) 總值同比、環比都實現正增長,經濟規模也在逐季擴大。從(cong) 實物量指標看,發用電量,主要工業(ye) 產(chan) 品的產(chan) 量、投資、進出口等大多數指標的絕對量都遠超2019年的水平。近期,國際貨幣基金組織、經合組織等都上調了對我國經濟增長的預測,表明國際社會(hui) 看好我國2024年經濟發展前景。

經濟發展韌性強。我國是唯一擁有聯合國產(chan) 業(ye) 分類中全部工業(ye) 門類的國家,產(chan) 業(ye) 的配套能力和集成優(you) 勢突出。同時,交通、通信等基礎設施網絡日益完善,教育、醫療等短板領域不斷補強,人才、資金等要素供給質量顯著提升,糧食能源安全、產(chan) 業(ye) 鏈供應鏈等關(guan) 鍵領域的保障能力建設取得實效。這些都增強了我國經濟發展的韌性和回旋餘(yu) 地,也是經濟行穩致遠的底氣所在。

高質量發展活力足。經濟結構不斷優(you) 化,動能轉換提檔升級,經濟發展的潛能有望進一步激發。2023年服務業(ye) 增加值占國內(nei) 生產(chan) 總值的比重為(wei) 54.6%,對經濟增長的貢獻率超過60%,製造業(ye) 技改投資增長3.8%,高技術產(chan) 業(ye) 投資增長10.3%,快於(yu) 全部固定資產(chan) 投資增速。更為(wei) 重要的是,我國持續推動形成創新驅動發展的新局麵,中國經濟在加快培育新質生產(chan) 力的過程中不斷發展壯大。

改革開放紅利多。我國堅持和完善社會(hui) 主義(yi) 基本經濟製度,堅持“兩(liang) 個(ge) 毫不動搖”,加快建設全國統一大市場,推動建設高標準市場體(ti) 係,優(you) 化營商環境,為(wei) 各類企業(ye) 創造了更加公平的競爭(zheng) 環境,這些將不斷激發經營主體(ti) 的積極性、創造性。此外,開放紅利持續釋放,2023年前11個(ge) 月,我國新設立外商投資企業(ye) 同比增長36.2%。

宏觀政策空間廣。2023年出台的增發國債(zhai) 、減稅降費、降準降息等政策效應將在2024年持續釋放。2024年還將儲(chu) 備優(you) 化一些新的措施,新的增量措施和存量政策將疊加發力,為(wei) 經濟穩定運行保駕護航。當前,我國政府債(zhai) 務水平和通脹率都較低,政策工具箱也在不斷充實,財政、貨幣以及其他政策都有比較大的回旋餘(yu) 地,加力實施宏觀政策有條件、有空間。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信