明體達用 固本興新——從一封新見信函看任繼愈的學術傳承與創新

【大家】

作者:趙建永(天津市中國特色社會(hui) 主義(yi) 理論體(ti) 係研究中心天津社科院基地研究員)

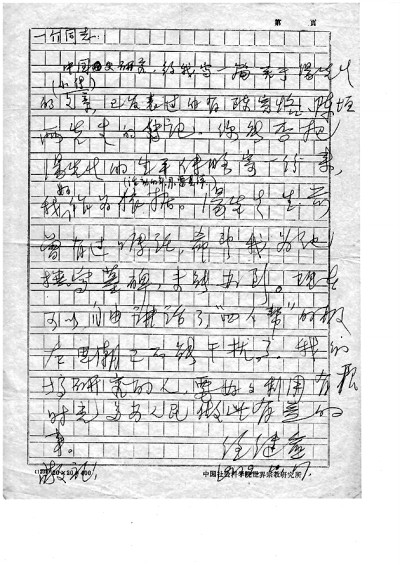

十餘(yu) 年前我在北京大學隨湯一介先生做博士後研究時,日常工作是在燕南園50號的北大儒學院院長辦公室整理湯先生收藏的各種資料。我從(cong) 其中的名家來函裏,發現一封1979年任繼愈先生致湯一介先生的未刊信函。該信主要談為(wei) 湯一介先生的父親(qin) 湯用彤先生撰碑立傳(chuan) 之事,全文如下:

一介同誌:

《中國史研究》約我寫(xie) 一篇關(guan) 於(yu) 湯先生的文章(小傳(chuan) ),已發表過的有陳寅恪、陳垣兩(liang) 先生的傳(chuan) 記。你能否把湯先生的生平傳(chuan) 略寄一份來,我好作為(wei) 依據(活動的年月要具體(ti) )。湯先生生前曾有過囑托,希望我為(wei) 他撰寫(xie) 墓碑,未能辦到。現在可以自由講話了,“四人幫”的極左思潮已不能幹擾了。我們(men) 搞研究的人,要好好利用有限時光,多為(wei) 人民做些有益的事。

敬禮!

任繼愈

1979.10.17

該信有著豐(feng) 厚的曆史文化內(nei) 涵,現結合我的親(qin) 身見聞,將相關(guan) 事情原委和曆史背景進行梳理,並以此透視任繼愈的學脈傳(chuan) 承守正創新之路——那是一條馬克思主義(yi) 理論與(yu) 中國優(you) 良學術傳(chuan) 統相結合的治學道路,閃耀著智慧的光芒。

師生緣深,沉潛篤實

1934年,任繼愈考入北京大學哲學係,同學有胡繩等人。係主任湯用彤為(wei) 新生講授哲學概論課。任繼愈回憶:“這門課講得生動深入。如果能把這類聽課筆記整理出來,很有出版價(jia) 值。”“那時湯先生還不到四十歲,就滿頭白發,教學認真負責,循循善誘,給聽過他的課的人,留下深刻的印象。”湯用彤的啟發式教學激發起任繼愈對哲學的興(xing) 趣。湯用彤對他說:“越是研究中國哲學,越要多了解歐洲哲學和印度哲學。”任繼愈於(yu) 是選修了湯用彤講授的中西印三大文化體(ti) 係的課程,開闊了視野,奠定了厚實的學養(yang) 基礎。

西南聯大組建後,湯用彤擔任哲學心理教育係主任。他促成了北大文科研究所複建,1939年任繼愈考取該所第一批研究生,導師為(wei) 湯用彤。該所所長傅斯年常駐重慶,湯用彤遂被推選為(wei) 代理所長。該所研究生製度繼承了我國書(shu) 院的傳(chuan) 統,於(yu) 學術訓練外,尤為(wei) 注重人格培養(yang) 。所址和師生宿舍都在昆明靛花巷3號的一幢三層小樓,湯用彤、陳寅恪、鄭天挺、羅常培、向達等導師與(yu) 任繼愈等研究生同灶做飯,隨時可以談學論道。1941年,任繼愈研究生畢業(ye) ,因品學兼優(you) ,被湯用彤安排留校任助教,講授宋明理學、佛教史等課程。任繼愈將他在聯大的宿舍命名為(wei) “潛齋”,意為(wei) 以持久抗戰的精神潛心教書(shu) 、治學。

湯用彤不僅(jin) 善於(yu) 傳(chuan) 道授業(ye) ,還頗為(wei) 關(guan) 心學生的生活。經他牽線做媒,馮(feng) 友蘭(lan) 的侄女馮(feng) 鍾芸後來成為(wei) 任繼愈的夫人。為(wei) 給兩(liang) 個(ge) 年輕人創造見麵機會(hui) ,湯用彤宴請賓客時便邀任繼愈和馮(feng) 鍾芸來一起就餐。任繼愈在《馮(feng) 友蘭(lan) 學記序》中說:“當時哲學係主任湯用彤先生很關(guan) 心我們(men) 的婚事,代表我的家長,穿長衫又加一個(ge) 馬褂,很鄭重地到馮(feng) 家去提親(qin) 。”湯用彤還主持了任繼愈、馮(feng) 鍾芸的訂婚儀(yi) 式,抗戰勝利後,二人喜結連理。1946年,湯用彤任西南聯大常委會(hui) 代理主席兼北大文學院院長,負責北大複校選聘教師等事務,由他簽名蓋章的聘任繼愈等人為(wei) 講師的文件今存北大檔案館(卷宗號BD1946048-1)。任繼愈夫婦獲聘到北大工作後,相互扶持,白頭到老,各自成就一番事業(ye) ,素為(wei) 世人稱羨。湯任兩(liang) 家緣分深厚,親(qin) 如一家,湯一介係統學習(xi) 佛教就是從(cong) 選修任繼愈所授佛教史課開始的,而馮(feng) 鍾芸則是湯一介就讀西南聯大附中時的語文老師。

北平解放後,湯用彤出任北大校務委員會(hui) 主席,組織全校師生積極學習(xi) 馬克思主義(yi) ,進行教研改革,增設馬列主義(yi) 課程,廣邀艾思奇、範文瀾、胡繩、周揚、謝覺哉、陳毅等來校講課或演講。湯用彤與(yu) 任繼愈相互激勵著改造思想,追求進步,他多次對任繼愈說:“若不是遇到全中國的解放,真可算糊塗過了一生。”1954年湯用彤中風後,撰寫(xie) 文章多由任繼愈、湯一介等人協助,但他仍勉力教導後學,多次對任繼愈說要他協助自己重寫(xie) 一部中國佛教史。湯著《漢魏兩(liang) 晉南北朝佛教史》1955年由中華書(shu) 局再版,任繼愈參與(yu) 了修訂,並撰《重印後記》。1997年我編校《湯用彤全集》時曾問湯一介師:“《重印後記》為(wei) 何未收錄其中?”湯師答道:“《重印後記》是任繼愈執筆寫(xie) 成,雖經家父審定,但合作之文暫不收入初版《全集》,等續編時再收。”我現已遵師囑將之收進續編中的《湯用彤全集》。

湯用彤與(yu) 任繼愈共同署名的著述較多,多發表在湯用彤參與(yu) 創辦的《哲學研究》《曆史研究》《北京大學學報》等刊物。合作撰著時,湯用彤常將任繼愈的名字列在自己前麵,甘為(wei) 人梯。任繼愈在參考湯用彤《魏晉玄學與(yu) 政治思想》寫(xie) 作提綱的基礎上與(yu) 他合撰長文《魏晉玄學中的社會(hui) 政治思想和它的政治背景》,刊於(yu) 《曆史研究》1954年第3期。此文後改題目為(wei) 《魏晉玄學中的社會(hui) 政治思想略論》,1956年由上海人民出版社印行單行本。1955年12月2日,他們(men) 合寫(xie) 的《紀念釋迦牟尼涅槃三千五百年》發表於(yu) 《人民日報》。經湯用彤不遺餘(yu) 力地傳(chuan) 幫帶,任繼愈很快在學界脫穎而出。1956年,任繼愈加入中國共產(chan) 黨(dang) ,並晉升教授,兼任中國科學院哲學研究所研究員,為(wei) 新中國培養(yang) 了第一批副博士研究生。

尊師重道,立傳(chuan) 為(wei) 碑

任繼愈借用朱熹晚年境遇來形容湯用彤:“‘雖疾病支離,至諸生問辯,則脫然沉屙之去體(ti) 。一日不講學則惕然常以為(wei) 憂。’湯先生隻要一談起學問來,什麽(me) 醫生的囑咐、家人的勸告全都忘了。”任繼愈談1963年毛澤東(dong) 接見湯用彤的情景時說:“那天回來,湯先生十分興(xing) 奮,表示要更好地把他的知識貢獻給人民。總是每天讀書(shu) 、學習(xi) 、接待哲學係來問問題的青年師生,直到他的逝世……湯先生若在世,按照他思想發展的邏輯,人們(men) 相信他會(hui) 成為(wei) 一個(ge) 光榮的中國共產(chan) 黨(dang) 黨(dang) 員和馬克思主義(yi) 者的。”

任繼愈先做湯用彤的學生,繼而做其助手,朝夕相處30年之久,相知最深,故湯用彤暮年囑托他為(wei) 自己撰寫(xie) 墓誌銘。吳宓在1915年4月1日的日記中記述,他與(yu) 清華同窗湯用彤相約:“數十年後,互作行傳(chuan) 誄誌。蓋惟知之深,始能言之切也。”“誄”是敘述逝者生平誌業(ye) 以表哀悼的文體(ti) 。湯用彤去世後,吳宓雖然在日記中記錄了學界的追悼和自己的感慨,但沒有寫(xie) 成“行傳(chuan) 誄誌”。這項任務最終由湯用彤最為(wei) 得意的門生任繼愈完成了。

1964年勞動節,湯用彤突發心髒病去世,安葬在八寶山公墓,按當時統一規製立碑,沒有另外撰寫(xie) 墓誌。當年5月14日任繼愈寫(xie) 成《悼念湯用彤先生》一文,刊於(yu) 《曆史研究》1964年第3期,簡要記述了湯用彤的生平和成就及其與(yu) 時俱進的思想曆程,回顧了他們(men) 難忘的師生情誼。該文寫(xie) 道:“兩(liang) 周以前,曾去醫院看過湯用彤先生。他在病榻上還對我說:‘我的病不要緊,我有信心會(hui) 好的,我還能工作……’長期臥病,人是消瘦多了,看來精神還好,我勸他安心養(yang) 病,過幾天再來看他。沒有想到,這次見麵竟成永訣!”

1979年,中國社會(hui) 科學院曆史研究所主辦的《中國史研究》創刊,該刊對改革開放以來中國史學的發展起到重要推動作用,在海內(nei) 外中國古史界有很高的權威性。創刊初期,《中國史研究》刊登了一係列研究陳垣、孟森、呂思勉、呂振羽、侯外廬、顧頡剛、齊思和、鄭天挺、譚其驤等史學大家的論文,旨在接續前賢的優(you) 秀學統。時兼中國社科院研究生導師、《世界宗教研究》主編、中國宗教學學會(hui) 會(hui) 長、中國無神論學會(hui) 會(hui) 長等職的任繼愈接到《中國史研究》約稿後,便撥冗構思寫(xie) 作,並函告湯一介有關(guan) 情況。

隨後,任繼愈根據湯一介提供的傳(chuan) 略資料,結合親(qin) 身經曆和體(ti) 會(hui) ,寫(xie) 成一萬(wan) 多字的論文《論湯用彤先生治學的態度和方法》,發表於(yu) 《中國史研究》1983年第2期(總第18期)。此文第一節“傳(chuan) 略及著述”相當於(yu) 上函所言“小傳(chuan) ”,全文從(cong) 湯用彤學術思想方法整體(ti) 上綜合立論,可幫助讀者迅速領會(hui) 其為(wei) 人為(wei) 學旨要。該文後來收入《燕園論學集》《湯用彤學記》《念舊企新:任繼愈自述》《任繼愈學術論著自選集》等書(shu) ,40多年來廣為(wei) 學界稱頌,成為(wei) 學界研究湯用彤的基本文獻,可視作他紀念恩師的不朽豐(feng) 碑。湯用彤先生的幼子湯一玄先生告訴我,改革開放之初,任繼愈先生專(zhuan) 程回到燕南園58號看望師母張敬平,並在湯宅盤桓默哀甚久,不肯離去。

任繼愈非常關(guan) 心湯用彤遺稿的整理進展,湯一介致北大陸平校長函就提到“由向達、任繼愈指導”進行相關(guan) 工作。1998年湯一介師在寫(xie) 給我關(guan) 於(yu) 編校湯用彤遺稿的信箋中,讓我把任繼愈的聯係方式交付《湯用彤全集》的責任編輯王書(shu) 華,以便溝通相關(guan) 事宜,該信我珍藏至今。1999年任繼愈為(wei) 《湯用彤全集》寫(xie) 完序言,此序交給我仔細校訂後隨即付梓。次年在《湯用彤全集》出版座談會(hui) 上,任繼愈與(yu) 季羨林、汪子嵩、張豈之、王堯、葉朗諸先生一致認為(wei) 《湯用彤全集》的出版是學術界的一件大事。任繼愈高度評價(jia) 《湯用彤全集》“反映了一代學人從(cong) 一個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 學術領域總結曆史經驗的成果,鑒於(yu) 前人興(xing) 衰發展的道路,為(wei) 今後作參考”,他“以欣慰的心情看到《全集》的問世,看到了老一輩專(zhuan) 家學者愛祖國、愛文化的成果將在構建新中國文化大廈中起到它應起的作用”。

無私奉獻,賡續文脈

任繼愈《論湯用彤先生治學的態度和方法》一文在傳(chuan) 統學脈與(yu) 當代學術的賡續發展之間縱橫論述,係統總結了湯用彤的治學經驗和方法特色,點明了其治學之道的核心:“他曾說,第二等的天資,老老實實做第二等的工作(如整理史料),可能產(chan) 生第一等的成果。如果第二等的天資,做第一等的工作(如建立體(ti) 係),很可能連三流的成果也出不來。湯先生說,他有自知之明,甘願做第二等的工作,給後人留下點有用的資料也好。”在首屆“湯用彤學術講座”開幕式上,我親(qin) 聞任繼愈又重點講述以上觀點並解釋道:“學問本身是無所謂一流二流的,湯先生的意思是,學者做研究應從(cong) 最基礎的工作做起,不要上來就要創造大體(ti) 係。”這是批評趕時髦、務虛名的現象,倡導求真務實的學風,湯用彤和任繼愈都終生秉持並踐行上述理念,並取得一流的學術成果。

新中國成立後,湯用彤更加注重曆史文獻的整理工作,積極倡導刊印《中華大藏經》等大型古籍。七七事變前,湯用彤曾計劃委派任繼愈到山西廣勝寺查閱並拍攝金代《趙城藏》中的珍貴史料,惜因戰亂(luan) 而中止。改革開放後,在任繼愈主持下編成的《中華大藏經》正是選用了湯用彤看重的《趙城藏》為(wei) 底本,補以其他各種善本影印編成,使佛教典籍的結集進入一個(ge) 新階段。為(wei) 弘揚中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化,任繼愈把整理傳(chuan) 統文化典籍、總結中國古代精神遺產(chan) 作為(wei) 自己的曆史使命。他擔任點校本“二十四史”及《清史稿》修訂工程總修纂、《中華大典》編纂委員會(hui) 主任委員,主編《中國國家圖書(shu) 館藏敦煌遺書(shu) 》,這些總計十多億(yi) 字的文化工程使許多古籍得以妥善保護和開發利用。他還大力支持湯一介編纂《儒藏》,並任編委會(hui) 顧問。

儒道釋三教是中國傳(chuan) 統文化的重要支柱,湯用彤首創從(cong) 本末體(ti) 用之辨的角度來解釋三教之爭(zheng) 。任繼愈主編的《中國哲學發展史》等論著在湯用彤開啟的方向上繼續推進和豐(feng) 富。受湯用彤佛教史研究範式的影響,我國佛教研究以哲學史和宗教史意識為(wei) 主導。任繼愈主編的《中國佛教史》全麵繼承發展了湯用彤佛教史研究體(ti) 係,並將這種史學意識與(yu) 馬克思主義(yi) 理論、方法相結合,構成新中國佛教研究的主流形態。任繼愈主編的《中國道教史》《道藏提要》充分吸收了湯著道教研究的成果和寫(xie) 作理念,是對湯用彤未竟之誌的傳(chuan) 承和發展。湯用彤、任繼愈等前輩的篳路藍縷之功,形成了我國道教研究的基本方法和特色。日本東(dong) 京大學教授、佛教史專(zhuan) 家鐮田茂雄評論說:“湯用彤教授的門下學者,更加發揚其優(you) 秀的傳(chuan) 承,如任繼愈教授主編的《中國佛教史》三冊(ce) (中國社會(hui) 科學出版社)、《中國道教史》(上海人民出版社)、《中國哲學發展史》(人民出版社)等著作。其治學方法不僅(jin) 予中國學者相當大的影響,對日本學界亦是一大衝(chong) 擊,激發日本學者紛紛投入創作。例如塚(zhong) 本善隆博士的《塚(zhong) 本善隆著作集》全七冊(ce) 、道端良秀博士的《中國佛教史全集》全十一冊(ce) ……”湯一介認為(wei) :“任先生的學問相當廣泛,他是從(cong) 中國的儒釋道三方來做研究的。他做學問很嚴(yan) 謹,而且是與(yu) 時俱進的。像他這樣學問涉及儒釋道三家的學者,當代中國很少。”繼承和闡揚湯用彤、任繼愈等學者三教比較研究的傳(chuan) 統,有助於(yu) 提高我國哲學和宗教研究的整體(ti) 水平。

任繼愈是運用馬克思主義(yi) 立場、觀點、方法研究中國文化的傑出代表。他組織編寫(xie) 的高校教材《中國哲學史》四卷,培養(yang) 了數代哲學工作者。毛澤東(dong) 經常閱讀此書(shu) ,並畫線圈點,留下大量批語。任繼愈還主編了《中國哲學史簡編》《中國佛教史》《宗教詞典》《宗教大辭典》《佛教大辭典》等書(shu) 。陳來教授讚譽任繼愈主編的上述三種中國哲學通史,可與(yu) 馮(feng) 友蘭(lan) 的“三史論今古”相媲美。

湯用彤的理學觀注重個(ge) 人在宇宙社會(hui) 大係統中複序歸位以實現人生的意義(yi) 。任繼愈接續此理念,不僅(jin) 在理論上探索個(ge) 體(ti) 與(yu) 群體(ti) 的關(guan) 係,而且一直身體(ti) 力行。他常說“少考慮自己,多考慮群體(ti) ,想著多為(wei) 群體(ti) 做點事,這樣工作起來就不會(hui) 累”。他一向不做“掛名主編”,從(cong) 選題框架、組織團隊到審訂文稿,總是親(qin) 力親(qin) 為(wei) 。任繼愈以學術為(wei) 生命,並將自身的學術生命與(yu) 民族命運融合在一起,年屆九旬時依然每天四點鍾起床工作,踐行了他在信函中所說為(wei) 人民多做有益之事的諾言。他暮年很想寫(xie) 一部係統表述自己思想的書(shu) ,但他說不能寫(xie) ,原因是還有文獻沒有整理完。那時,他推斷,中國文化發展的鼎盛期會(hui) 在20年後出現,我們(men) 這一輩人最應該做的就是文獻整理工作,為(wei) 迎接這個(ge) 文化高峰的來臨(lin) 打好基礎。他為(wei) 國家文化發展的理想而放棄了自己思想體(ti) 係的建構,也放棄了出版自己全集的意願。此皆體(ti) 現出他高度的文化自覺、擔當意識以及無我利他的奉獻精神。

宏通平正,繼往開來

湯用彤早年推崇儒教,力倡“理學救國”,後治學重點轉向探尋理學的源頭活水,即佛教中國化進程中的儒道釋三教互動。賀麟在其名著《五十年來的中國哲學》中認為(wei) ,湯用彤這種基於(yu) 中國哲學發展連續性的研究,理清了一脈相傳(chuan) 沒有中斷的中國哲學道統,其宏通平正的看法不唯提供了研究中國哲學文化史的新指針,且在當時偏激的西化聲中有助於(yu) 促進我們(men) 對於(yu) 民族文化新開展的信心。巧合的是,任繼愈出身望族,他的名字寓意“繼承韓愈”,即期許像文魁韓愈一樣文以載道,以傳(chuan) 承中國文化之絕學道統而自任。任繼愈確實素喜文學,他的文藝修養(yang) 給我留下深刻記憶。例如,1997年春他在北大做“如何看待人文科學”的講座,講述了中國文化繼承性和融匯性等特征,強調“無論學什麽(me) ,都需要有文學修養(yang) ”,還特地推薦我們(men) 觀看昆曲《春香鬧學》,以切身了解和感受經典的魅力。這出折子戲源自湯顯祖的名著《牡丹亭》,生動反映出情與(yu) 理的衝(chong) 突。《湯氏宗譜》記載湯顯祖與(yu) 湯用彤同宗,受家風熏陶,他們(men) 都很崇拜同為(wei) 商湯後裔的孔子。

任繼愈讀研究生時的正副導師分別是湯用彤、賀麟,兩(liang) 人主業(ye) 一中一西,都給他指定了很多參考書(shu) ,以輔助其深入學習(xi) 。他的碩士論文《理學探源》按照湯用彤的思路,從(cong) 宋明理學發生學的視角,梳理秦漢魏晉至宋初千餘(yu) 年的思想史發展脈絡。他早期真誠地信仰理學,並把孔孟儒學經三教會(hui) 通後重塑再生的理學看作中國哲學的正統和中華文化的真精神,以期挽救當時的文化危機。他回憶湯用彤在此期間的教導時說:“我曾保存湯先生寫(xie) 的關(guan) 於(yu) 宋明理學的信……湯先生看過我的日記,並在日記上寫(xie) 了多處批語,長短不一,長的一百多字,短的一兩(liang) 句話。”1941年7月4日,西南聯大中文係主任羅常培參加任繼愈的畢業(ye) 答辯後寫(xie) 道:“任君在湯錫予(用彤)、賀自昭(麟)兩(liang) 位先生指導之下,兩(liang) 年的工夫居然深造自得,窮原竟委地作出這樣一篇論文來,足見他很能沉潛努力。論文全稿雖然還沒抄完,看過旨要和綱目也約略可以窺見一斑了。我和他談完話覺得很滿意,隻對於(yu) 全文結構上表示幾點意見。”

《理學探源》全文首次發表於(yu) 湯用彤誕辰90周年紀念文集《燕園論學集》,北京大學出版社1984年版。刊發時任繼愈新加一篇引言,記述公布此文的緣由及其心路曆程:“它記錄著當年湯先生領導下的學生們(men) 的治學方法和思路,其中也凝聚著湯用彤的心血。在那國家多難的日子裏,師生們(men) 心情沉重,都有一種為(wei) 學術獻身的責任感,北大文科研究所的學風也較為(wei) 沉潛篤實。主觀上,確實為(wei) 中華民族百折不回、堅忍不拔的氣概所激勵,認為(wei) 中國文化的優(you) 良傳(chuan) 統是由儒家體(ti) 現的,宋明理學是這種精神的體(ti) 現,我相信宋明理學講的道理是真理,成為(wei) 儒教信奉者。”新中國成立後,任繼愈將馬克思主義(yi) 理論作為(wei) “科學研究的鑰匙”,重新反思其理學研究,由信奉儒教轉進到用唯物史觀研究中國哲學史和佛教史。《理學探源》是任繼愈早期治學的代表作,從(cong) 中可見其“儒教是宗教”說的思想來源,他晚年將該文手稿捐贈給國家圖書(shu) 館永久保存。

從(cong) 1979年起,任繼愈陸續發表《論儒教的形成》《從(cong) 儒家到儒教》《儒教的再評價(jia) 》《儒教個(ge) 性與(yu) 宗教共性》《儒教的特點及其發展階段》《從(cong) 程門立雪看儒教》《朱熹的宗教感情》《白鹿洞學規的政教合一精神》等文章,首次係統提出並論證了“儒教是宗教”說,判定程朱理學的性質為(wei) 宗教哲學,從(cong) 而把理學研究推進到新的高度,深化了學界對中國傳(chuan) 統思想文化“宗教性”的認識。1979年,他在世界宗教研究所專(zhuan) 門成立儒教研究室,促成了當代儒教學科的成立,在儒學史上具有深遠意義(yi) 。湯用彤哈佛時期手稿在跨宗教比較中率先指出儒學是一種宗教,還把儒學分為(wei) 思想性的儒家和宗教性的儒教兩(liang) 個(ge) 層麵,任繼愈進而提出“儒教是具有中國民族形式的宗教”。“儒教是否為(wei) 宗教”至今仍是學界的熱點論題,而回顧儒教問題的發生史有助於(yu) 解答這一難題。

除了在儒教研究中深受湯用彤影響,任繼愈的佛教和宗教學等研究也在對湯著繼承的基礎上有所發展,並在發展中創新。1963年,任繼愈的《漢唐佛教思想論集》在三聯書(shu) 店出版,此書(shu) 匯集了他1955年至1962年發表的《漢唐時期佛教哲學思想在中國的傳(chuan) 播和發展》等七篇有關(guan) 佛教思想的論文。書(shu) 中引述並闡發了湯用彤的很多觀點,並收入與(yu) 湯用彤合寫(xie) 的論文《南朝晉宋間佛教般若、涅槃學說的政治作用》。毛澤東(dong) 很快讀到該書(shu) 並寫(xie) 下批語,給予“鳳毛麟角”之佳評,還在一次談話中特意提到任繼愈是湯用彤的學生。此書(shu) 不斷再版,成為(wei) 新中國運用馬克思主義(yi) 理論研究宗教問題的奠基之作,並得到國際佛教研究界的重視。1964年,按照毛澤東(dong) 批示,在周恩來親(qin) 自指導下,任繼愈組建起新中國第一個(ge) 宗教研究機構——中國科學院世界宗教研究所(今中國社會(hui) 科學院世界宗教研究所)。

任繼愈治學充分繼承了湯用彤等學者的傳(chuan) 統,並融會(hui) 和運用馬克思主義(yi) 理論研究宗教和文化,實現了學術的創造性發展。弘揚湯用彤、任繼愈等前輩學者的愛國主義(yi) 學術傳(chuan) 統,對於(yu) 我們(men) 傳(chuan) 承發展中國文化,推動馬克思主義(yi) 基本原理與(yu) 中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化相結合,具有重要意義(yi) 。

1979年10月任繼愈致湯一介的一封信 作者提供

任繼愈著《漢唐佛教思想論集》 作者提供

學人小傳(chuan)

任繼愈(1916—2009),山東(dong) 平原人,哲學家、宗教學家、曆史學家。1941年研究生畢業(ye) 於(yu) 西南聯大,後任教於(yu) 西南聯大、北京大學。1964年至1985年,任中國科學院世界宗教研究所(今中國社會(hui) 科學院世界宗教研究所)所長,此後任該所名譽所長。1987年至2005年,任國家圖書(shu) 館館長,隨後任該館名譽館長直至逝世。曾兼任中國哲學史學會(hui) 會(hui) 長等職。著有《漢唐佛教思想論集》《中國哲學史論》《老子繹讀》等,主要論著收入十卷本《任繼愈文集》(國家圖書(shu) 館出版社2014年版)。

《光明日報》(2024年03月04日 14版)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信