焦點訪談:興水利 守安瀾

央視網消息(焦點訪談):水利是國民經濟發展的命脈,也是重要支撐和基礎保障。2022年,我國完成水利建設投資超過了1萬(wan) 億(yi) 元,重大水利工程不斷刷新進度條。工作人員以隻爭(zheng) 朝夕的態度,加快水利基礎設施建設,把“聯網”“補網”“強鏈”作為(wei) 建設重點,著力提升網絡效益,加快構建國家水網的主骨架和大動脈,在數字技術和科技賦能的助力下,感知風險,興(xing) 利避害,惠澤億(yi) 萬(wan) 百姓。

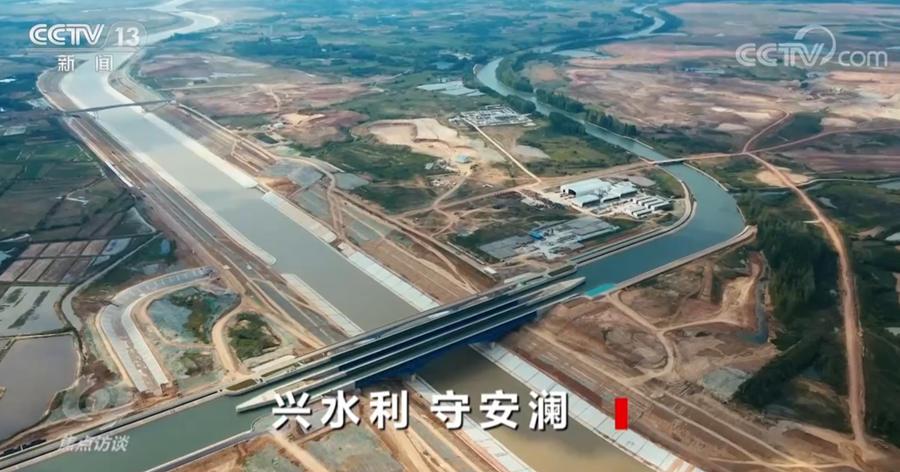

長江裏的一滴水,如何穿越糧倉(cang) 沃野,實現在淮河暢遊?這段衛星視角的影像,揭秘了長江淮河實現曆史性“牽手”的建設軌跡。2022年12月30日,國內(nei) 在建規模最大的跨流域引調水工程——引江濟淮一期工程實現試通水試通航。同時,為(wei) 期5年的二期工程也全麵開工建設。

總投資超千億(yi) 的引江濟淮工程,能給江淮大地帶來什麽(me) ?拿河南周口、商丘為(wei) 例,因結構性缺水,千萬(wan) 人口依賴地下水供給,地下水超采嚴(yan) 重。而在嚴(yan) 重資源型缺水城市安徽淮北,長期以來,城市及農(nong) 村居民生活用水主要依靠開采地下水,引發了超采漏鬥、地麵沉降、淺井幹涸等一係列問題。江水北送以後,皖豫兩(liang) 省15個(ge) 市55個(ge) 縣(市、區)不僅(jin) 可以用上長江水,還能直接減少地下水使用量,皖北及豫東(dong) 地區中深層地下水超采勢頭將得到有效遏製。

引江濟淮工程總規劃師朱青:“引江濟淮的首要任務就是調水,調水的覆蓋麵積是7.06萬(wan) 平方公裏,供水人口達到5100多萬(wan) 人,灌溉補水麵積達到1800多萬(wan) 畝(mu) 。對於(yu) 改善淮北地區的農(nong) 業(ye) 生產(chan) 條件和城鄉(xiang) 的生活條件能夠提供充足和清潔的水源保障。”

在曆史上,江淮大地赤地千裏的現象屢見不鮮。由於(yu) 淮河地處南北氣候的過渡帶,水資源分布極不均衡。雨季降雨量約占全年降水的70%~80%。而汛期過後,流域內(nei) 人均水資源占有量則不足全國平均水平的1/4,屬於(yu) 嚴(yan) 重缺水地區。2019年秋,淮河以南的安徽地區,遭遇近40年來最嚴(yan) 重的伏秋旱,90多天的旱災造成1783座水庫幹涸,841條河道斷流,2316萬(wan) 畝(mu) 耕地因旱災播種困難。引江濟淮工程建成以後,這一問題將得到有效紓解。

朱青:“規劃上多年平均調水量是43億(yi) 立方米,遇到曆史上特旱年份,它可調80億(yi) 到90億(yi) 立方米的水進入淮河,能有效緩解幹旱缺水的情形。對於(yu) 淮北來說,可以基本擺脫世世代代缺水的困局。”

引江濟淮一期工程輸水線路總長723公裏,新增高等級航道355公裏,與(yu) 京杭運河進一步組成新的水運網絡,它的建成將改變我國高等級內(nei) 河航運格局,大大提高航運效率,千噸貨輪可直接通江達海。

長江水“複蘇”華北河湖,安徽內(nei) 陸也能通江達海。受益於(yu) 此,沿線15個(ge) 地市的經濟發展將增添新的動能。

朱青:“未來會(hui) 形成一個(ge) 經濟走廊,北方的糧食和煤炭,南方的建材和水泥,包括水稻,都可以借助這個(ge) 航道來進行交換。”

水利部發展研究中心主任陳茂山:“從(cong) 整個(ge) 長江經濟帶發展來說,將有力地促進安徽北部與(yu) 長江經濟帶地區加強聯係,有力地促進這些地方融入長江經濟帶發展的國家重大戰略。”

其實,引江濟淮工程隻是2022年我國萬(wan) 億(yi) 水利建設投資項目中的一個(ge) 。2022年我國水利建設完成投資突破1萬(wan) 億(yi) 元,成為(wei) 新中國成立以來水利建設完成投資最多的一年。全國累計新開工水利項目2.5萬(wan) 個(ge) ,新開工重大水利工程47項。特別是開工建設了淮河入海水道二期、南水北調中線引江補漢、環北部灣廣東(dong) 水資源配置、太湖吳淞江治理等一批具有戰略意義(yi) 的工程,這些工程都是論證多年的重大水利工程。

水利部規劃計劃司副司長李明:“水利是基礎設施的重要領域,需要大量群眾(zhong) 和農(nong) 民工參與(yu) 到建設中來,2022年1至11月,水利配套項目建設吸納就業(ye) 236萬(wan) 人,其中農(nong) 民工192萬(wan) 人,促進了就業(ye) ,也對拉動經濟起了很大作用。”

陳茂山:“每增加1000億(yi) 的重大水利工程建設投資,可以帶動GDP增長0.15個(ge) 百分點,可以創造就業(ye) 49萬(wan) 人,同時可以帶動鋼鐵、水泥、機械設備等上下遊產(chan) 業(ye) 的發展,因此擴內(nei) 需、穩增長的作用十分顯著。”

善治國者,必先治水。黨(dang) 的十八大以來,習(xi) 近平總書(shu) 記提出“節水優(you) 先、空間均衡、係統治理、兩(liang) 手發力”的治水思路,確立國家江河戰略,擘畫國家水網建設,我國大江大河治理取得曆史性成就、發生曆史性變革。

當前我國重點建設的150項重大水利工程中,除了防洪減災、水資源優(you) 化配置、灌溉節水和供水工程,智慧水利成為(wei) 新增的建設重點之一。

水利部信息中心副主任成建國:“水利行業(ye) 在信息化時代,也需要充分利用雲(yun) 計算、大數據、物聯網、人工智能等技術來賦能各項水利的治理管理業(ye) 務,提高水利工程調度運行的精準度。推進智慧水利建設是推動新階段水利高質量發展的重要路徑之一,是水利行業(ye) 適應信息化時代信息潮流的需要。”

2022年入汛以來,珠江流域出現了近15年來最強的降水。暴雨不斷,江河水位猛漲,華南多地汛情嚴(yan) 峻,230條河流發生超警洪水。6月23日,西江4號洪水出現洪峰,最大流量達到34000立方米每秒,來勢洶洶,推進迅猛。

與(yu) 來勢凶猛的洪水形成鮮明對比,大藤峽水利樞紐工程的工作人員卻並沒有那麽(me) 緊張。因為(wei) 他們(men) 手裏已經多了一件對付洪水的利器——數字孿生大藤峽四預平台。四預,也就是預報、預警、預演、預案。此時,雖然大藤峽水利樞紐仍在建設狀態,但已經具備了7億(yi) 立方米的洪水攔蓄能力。工作人員通過這一平台進行科學研判,提前騰出庫容,應對洪峰到來。

大藤峽工程樞紐管理中心副主任趙光輝:“我們(men) 對西江4次編號洪水做了5次預演,根據未來7天的降雨量預測,統籌分析下遊會(hui) 淹沒桂平、藤縣、梧州哪些區域,分析了3種不同調度方案的利弊,攔蓄洪峰量達到了7億(yi) 立方米,將西江梧州站洪峰出現時間推遲一天,同時也避免了西江、北江的洪峰遭遇。”

最終,此次洪峰被順利削減。大藤峽大壩將滾滾洪水攔在庫內(nei) ,發揮了精準防洪的關(guan) 鍵性作用,有效減輕了珠江三角洲的防洪壓力。

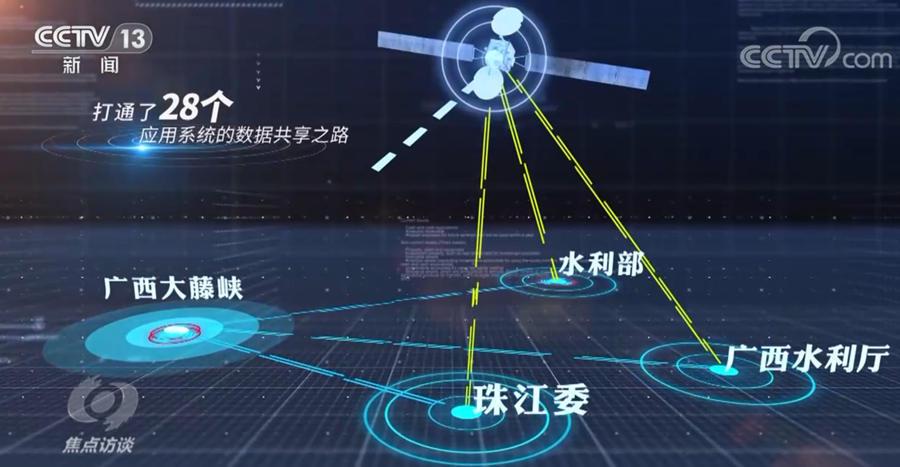

這是大藤峽應用數字孿生平台統籌調度防洪工作的首秀。這個(ge) 平台通過1.2萬(wan) 個(ge) 傳(chuan) 感器組成的物聯網實時呈現整個(ge) 流域雨情、水情、汛情的變化,對防洪預案進行模擬推演,供調度人員科學決(jue) 策。

趙光輝:“在預報方麵,我們(men) 的平台接入了歐洲中心、中央氣象台、廣西氣象台等多種來源的天氣信息,實現了氣象與(yu) 水文預報的耦合,24小時流量預報精度達到90%;預警方麵,實現了分級分類精準化預警,共發布了預警通告10份,預警信息9000餘(yu) 條;在預演方麵,對洪水淹沒情況可以實現動態預演;在預案方麵,選擇了最優(you) 的調度方案,及時啟動防汛應急響應。”

數字孿生大藤峽工程隻是智慧水利建設的一個(ge) 縮影,當前,我國正在加快構建國家水網,大力推進智慧水利建設。水利部明確到2023年基本建成大藤峽等11個(ge) 重大水利工程數字孿生平台,到2025年建成七大江河數字孿生流域,打造智慧水利體(ti) 係的1.0版。

成建國:“在南水北調東(dong) 線工程用到了智能聲紋識別技術,在全國河湖長製裏麵用到了遙感AI識別;特別是應急處置的時候,用無人機及時地把現場信息直觀地采集回來,輔助決(jue) 策的研判。”

如果說四預平台是“大腦”,那麽(me) 攝像頭就是“千裏眼”,傳(chuan) 感器就是“順風耳”。構建“眼”“腦”“手”完備協同的智能化國家水網,將對推動傳(chuan) 統水利與(yu) 新型基礎設施深度融合,實現科學高效的智慧管理起到重要作用。目前,我國對全國5186條有防洪任務的中小河流實現了水文監測全覆蓋。11萬(wan) 座國家報汛站雨量水情監測信息收集傳(chuan) 輸時間,由過去的小時級縮短到分鍾級。

陳茂山:“新型水利基礎設施建設跟以往的更大區別,就是更加注重水利網絡建設,以數字化來帶動傳(chuan) 統水利提檔升級,實現水利現代化。既有實體(ti) 的水利工程作為(wei) 抓手,又有現代化決(jue) 策手段、技術手段作支撐,我們(men) 就會(hui) 如虎添翼,水利管理水平將大大提升。”

“水利興(xing) ,則百業(ye) 興(xing) ”。十年來,我國先後實施了172項和150項重大水利工程,為(wei) 穩定經濟大盤、推動江河治理、增進民生福祉提供了重要支撐。當前我國水利工程的規模和數量已經居世界前列,全國水利工程供水能力達到8900億(yi) 立方米,全國農(nong) 村自來水的普及率達到87%,一批重大工程有序推進。未來的水利建設將深度融合數字技術,按照“需求牽引、應用至上、數字賦能、提升能力”的總體(ti) 要求,不斷提升水資源管理的數字化、網絡化、智能化水平,推動新階段水利高質量發展,確保江河安瀾、人民安居。(央視網)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信