編者按:

國寶之美,穿越古今,器以載道,恢弘萬(wan) 千。每件珍稀文物背後,都凝聚著古人的匠心智慧,鐫刻著中華民族的文化基因,見證著中外文明的交流互鑒。從(cong) 2023年5月1日起,中新社“東(dong) 西問”推出“鎮館之寶”係列策劃(四),藉專(zhuan) 家探究文物之意涵及其背後故事。

中新社杭州5月1日電 題:良渚玉琮王何以“玉見千年”?

——專(zhuan) 訪浙江省文物考古研究所資深研究員王明達

作者 張煜歡

玉器,是良渚文化最傑出的物質成就之一,其數量、體(ti) 量、種類及工藝達到中國史前琢玉水平巔峰,是實證中華五千年文明的一大關(guan) 鍵所在。在浙江省博物館內(nei) ,發掘自良渚反山王陵的玉琮王被稱作“鎮館之寶”。其形式寬闊碩大,紋飾獨特繁複,為(wei) 良渚文化玉琮之首。

玉琮王有著怎樣的“身世”?在良渚玉器中有何“與(yu) 眾(zhong) 不同”?對中華文明的延續有何意義(yi) ?中新社“東(dong) 西問”日前就此專(zhuan) 訪浙江省文物考古研究所資深研究員王明達。

視頻:【東(dong) 西問·鎮館之寶】王明達:良渚玉琮王何以“玉見千年”?來源:中國新聞網

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:玉琮王當年是如何被發現的?

王明達:玉琮王出自反山遺址的12號墓。1986年初夏,按照製定的發掘方案,浙江省文物考古研究所反山考古隊進駐餘(yu) 杭縣(現餘(yu) 杭區)長命鄉(xiang) 雉山村,對反山這座高出平地4米左右、長90餘(yu) 米、寬30餘(yu) 米的土墩,在西端布了10×10米的6個(ge) 探方。

王明達在良渚遺址公園內(nei) 回憶當年的發掘故事。張煜歡攝

我是反山考古隊領隊。當時我們(men) 開工挖去表土不久,就陸續發現了一批漢墓,但這些並不是這次考古發掘的主要目標。二十天後,隨著對漢墓的清理接近尾聲,各探方的下挖深度已達150厘米左右。慎重起見,我決(jue) 定停止使用小鋤頭翻土,改用鋒利的大平鏟把地麵鏟得又平又光,然後在這平整的地麵上仔細觀察土質土色的變化。

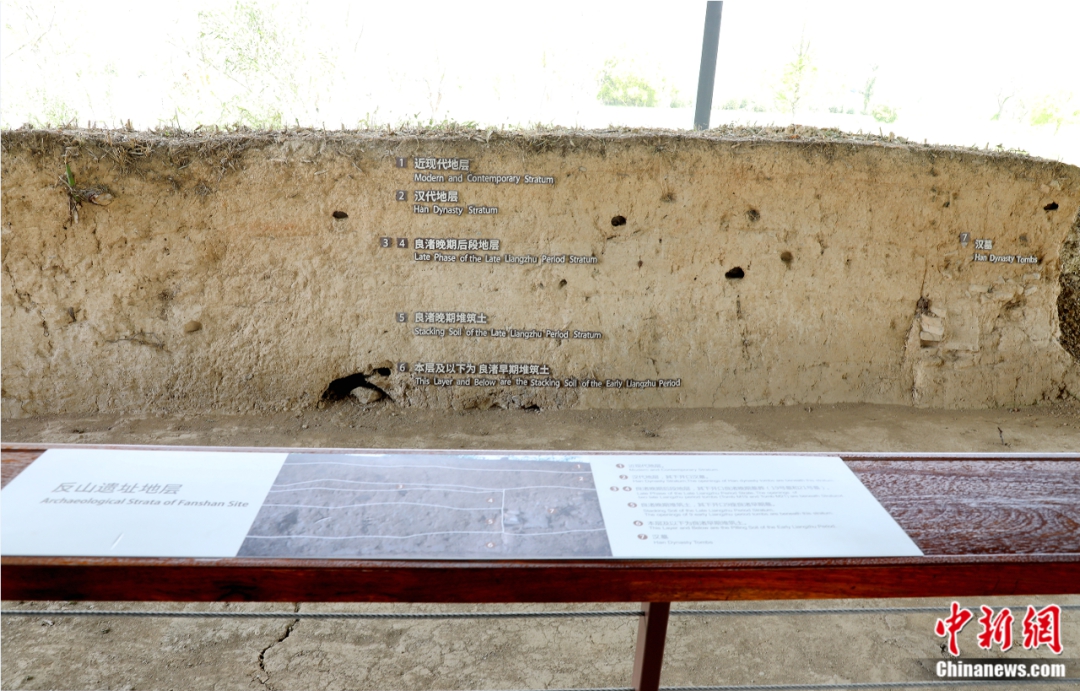

反山遺址地層。柱子 攝

田野考古最重要的本領之一是“土裏頭認土”。終於(yu) ,我們(men) 在3號探方的中部,從(cong) 大麵積的灰黃土中辨認出一塊灰褐色的斑土,又經反複鏟光確認,劃定了長方形南北向的四邊界線,即土坑的墓口。

5月31日下午,大雷雨來臨(lin) 前,文保員陳越南從(cong) 下挖的坑內(nei) 清出一塊粘有小玉粒和漆皮的土塊,當時我在隔架(高1.6米)上,他用手掌托著遞到我跟前,我彎腰看了一眼,忙從(cong) 高處“跳”到坑中,從(cong) 裝土的土箕上折下一段竹片,順著剛才取土塊的邊緣小心地剔去一小塊土,又露出朱紅色的漆皮和很多小玉粒。但這還不能說明問題,於(yu) 是我又用竹片輕輕地撥,終於(yu) 發現了一個(ge) 圓環狀的白色器物,能看出一點點玉的顏色,我心想:“這下可逮著了。”這就是後來出土的編號97號玉琮。

值得一提的是,在整個(ge) 發掘過程中,由於(yu) 墓穴較深,而隨葬品幾乎布滿墓內(nei) ,人一下去幾無立足之地,於(yu) 是我們(men) 想盡辦法找到了一個(ge) “土方法”——“懸空操作法”,即用兩(liang) 段毛竹橫架在墓口的兩(liang) 邊,再用繩索吊下兩(liang) 段毛竹放在墓內(nei) ,在墓內(nei) 的毛竹上鋪上木板。人蹲在可移動的木板上,在不碰到器物的前提下,清理一段再移動一段。

王明達在良渚遺址公園內(nei) 講述當年考古工作的場景。張煜歡攝

最終,反山遺址12號墓共出土6件玉琮,玉琮王就位於(yu) 墓主頭部附近,其餘(yu) 5件玉琮大小、高低、節數稍有區別,出土於(yu) 墓主胸腹位置。這也是浙江考古工作者第一次發掘到良渚文化的高等級墓葬。

王明達手捧玉琮王。受訪者供圖

中新社記者:玉琮王有何“與(yu) 眾(zhong) 不同”?其表麵的“神徽”有何寓意?

王明達:這件玉琮是已發現的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,高8.9厘米,上射徑17.1厘米至17.6厘米,下射徑16.5厘米至17.5厘米,孔外徑5厘米,孔內(nei) 徑3.8厘米,被譽為(wei) “琮王”。

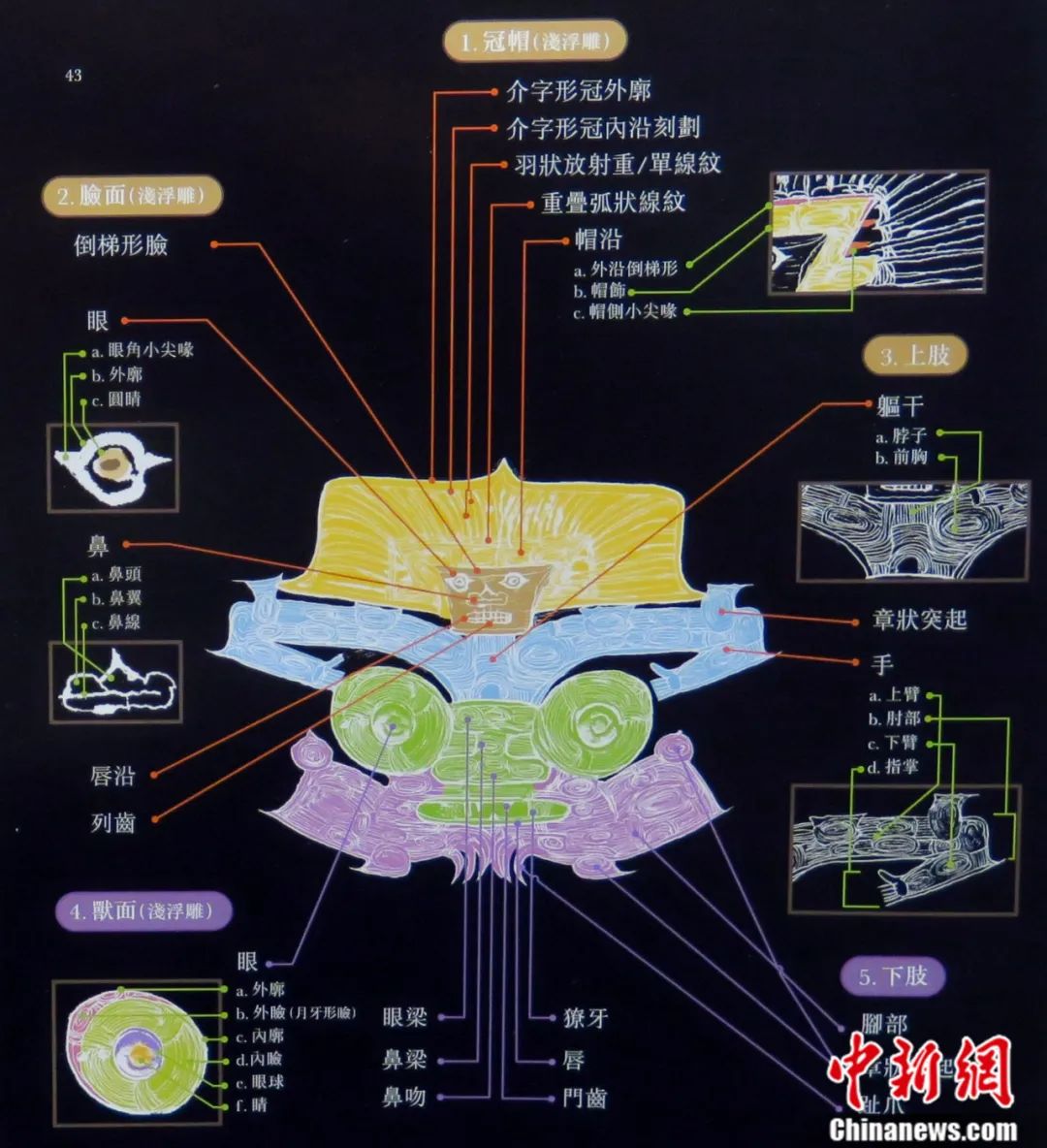

玉琮王除了個(ge) 頭最大,奇特之處更在於(yu) 其四麵啄刻的“神徽”。在發現玉琮王之初,考古人員並未過多關(guan) 注玉琮上的紋飾。其被送往文物庫房進行編號、拍照之後我們(men) 才發現,玉琮王上竟刻畫著頭戴羽毛發冠、騎在神獸(shou) 之上的“神人獸(shou) 麵”圖案。

這個(ge) 圖案的主體(ti) 為(wei) “神人”,麵部呈倒梯形,眼睛、鼻子、牙齒都非常寫(xie) 實。“神人”頭上還戴有高聳的羽冠,內(nei) 層刻有連續卷雲(yun) 紋的帽飾,外層為(wei) 放射狀羽翎大冠。“神人”的四肢都以陰紋細刻而成,上肢作抬臂、彎肘狀,五指平張。“神人”的身下是一隻伏在地上的神獸(shou) (形似老虎),外框有橢圓形的眼瞼,之間以橋形凸麵相連,有鼻梁和鼻翼,闊嘴內(nei) 有尖利的牙齒。

《良渚玉工》香港主編、山東(dong) 大學文化遺產(chan) 研究院特聘教授、香港中文大學中國考古藝術研究中心原主任鄧聰教授在其著作中收錄的良渚玉器最具代表性的神人獸(shou) 麵紋飾。神人獸(shou) 麵的精致微刻技術,可以在1毫米寬度上徒手微刻3至5條紋飾,展示出良渚玉器工藝的高端絕技。孫自法 攝

我們(men) 解讀玉琮王上的“神人獸(shou) 麵”圖案背後是一種信仰,能夠騎在虎背上征服老虎,代表著一種特殊的“神力”。玉琮王上的“神人獸(shou) 麵”圖案,在所有的良渚玉琮上幾乎都刻有,隻是繁簡不一而已。這或可說明良渚社會(hui) 已有相當統一的政體(ti) ,信仰的統一實際是人間社會(hui) 統一的反映。

中新社記者:玉琮王與(yu) 反山王陵對良渚文化意味著什麽(me) ?

王明達:1986年3月,我們(men) 在申請反山發掘計劃時寫(xie) 明,“據草鞋山、福泉山等良渚文化墓葬的發掘,我們(men) 認為(wei) 反山亦應是一處重要的良渚文化墓葬,即‘土築金字塔’。”

事實證明,發掘出玉琮王的反山王陵的確產(chan) 生了多個(ge) “最”:其是已知良渚文化遺址中出土玉器數量最多、品種最豐(feng) 富、雕琢最精美的一處高等級墓地;反山12號墓是迄今發現良渚文化最高等級墓葬,如果以單件計算,隨葬品數量多達658件,其中玉器以單件計共647件(不含玉粒和玉片)。反山墓葬地營建規模之大、隨葬品之豐(feng) 厚、玉器之多而精,還沒有任何一處良渚文化墓葬超過它。

遊客參觀反山王陵。王剛 攝

此前良渚文化在中國眾(zhong) 多的考古學文化中並不“顯眼”。1986年11月,為(wei) 紀念良渚遺址發現50周年,“良渚文化學術討論會(hui) ”在杭州召開,我們(men) 獻上反山這份“厚禮”,讓全國各地代表們(men) 參觀了發掘現場和出土的大批文物,獲得大家高度評價(jia) 。北京大學考古係嚴(yan) 文明教授認為(wei) ,反山的發掘把良渚文化推上了考古學科前沿。

中新社記者:良渚出土玉器對於(yu) 中華文明的延續有著怎樣的意義(yi) ?

王明達:偉(wei) 大而無用的藝術品的產(chan) 生,是文明的標誌之一。

玉器是良渚文化最重要的物質文化和精神文化的代表,反映了以神權為(wei) 紐帶的文明模式。當時的王權掌握了稀有的玉料,做成了各種代表身份地位的成組的玉器。

良渚玉器的主要種類有琮、璧、鉞等,玉琮是其中最有代表性的,每件玉琮上都刻有神徽圖案。良渚玉器文化達到中國史前玉文化的最高峰。

觀眾(zhong) 參觀反山遺址14號墓葬複原場景。李忠 攝

一件玉器的質地、製作工藝、形態等,可以反映擁有者的身份、地位及權力,是古老文明的一個(ge) 重要體(ti) 現。所以說,玉器是中國特色文明的最主要的指示物之一,在中華文明的形成過程中起了無法替代的特殊作用,正所謂“藏禮於(yu) 器”。其中,玉琮王是良渚文化五千年文明史之中最有代表性的神聖玉器。

玉琮王。沈亦山攝

嚴(yan) 文明教授曾說,以玉琮為(wei) 代表的良渚玉器影響了大半個(ge) 中國。作為(wei) 中華文明的重要組成部分,良渚文化尤其是良渚的玉文化,對同時期和更晚的龍山時代及周邊文化都有著廣泛影響,分布範圍達到大半個(ge) 中國。殷墟、三星堆等許多夏商周時期的遺址中,也發現了源自良渚文化的玉琮,由此可見良渚文化對中華禮製文明的意義(yi) 。

中新社記者:以良渚玉器為(wei) 代表的中國玉文明與(yu) 世界其他國家有何不同?

王明達:中國是古代世界三大玉作中心之一,另外兩(liang) 大中心分別在新西蘭(lan) 和墨西哥,但三者的曆史與(yu) 文化傳(chuan) 統各不相同。

墨西哥玉文化主要由當地祖先瑪雅人創造,到如今玉文化已經斷層。新西蘭(lan) 玉主要由當地原住民毛利人采掘琢磨使用。但事實上,新西蘭(lan) 玉主要講的是玉料的產(chan) 地。而且新西蘭(lan) 玉的玉器數量較多,但種類不多,與(yu) 中國玉器相比,樣式相當簡單。

從(cong) 世界範圍來看,中國是最早製造和使用玉器的國度。中國用玉的曆史延綿久遠,古代玉器工藝有近萬(wan) 年的曆史,其在中華民族多元一體(ti) 格局的形成過程中起到了不可忽視的作用,至今不絕。(完)

受訪者簡介:

王明達在博物館內(nei) 講解。 受訪者 供圖

王明達,男,浙江省文物考古研究所資深研究員,反山考古隊領隊。長期從(cong) 事浙江考古第一線工作,曾擔任中國考古學會(hui) 理事、中華玉文化中心委員、中國文物學會(hui) 玉器專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 副會(hui) 長等職。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

先睹為快!中國近現代新聞出版博物館即將開館

這是全國首座新聞出版專業博物館,坐落於上海市楊浦區,總麵積約一萬平方米,涵蓋中國近現代新聞出版、兒童出版、印刷技術、數字出版等內容。目前館藏數量60萬餘件,包括期刊、報紙、教科書,還有木活字、石印機、銅字模等出版工...[詳細] -

東西問|多傑本:波斯薩珊朝銀幣,何以成為絲路上的“國際貨幣”?

多傑本:中國新疆、青海、甘肅等地出土的波斯銀幣多屬波斯薩珊王朝時代(224-651),大致對應中國魏晉南北朝、隋朝直至初唐時期。楊豔敏 攝 青海省博物館藏、青海西寧隍廟街出土的南北朝時期的波斯薩珊朝銀幣。[詳細] -

中國海軍艦艇開放活動見聞:從老水兵到新生代的海軍情懷

題:中國海軍艦艇開放活動見聞:從老水兵到新生代的海軍情懷 22日活動首日,中新社記者一早便來到碼頭,導彈驅逐艦開封艦、導彈護衛艦大慶艦、綜合補給艦可可西裏湖艦、綜合援潛救生船洪澤湖船正等待公眾登艦參觀。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信