編者按:

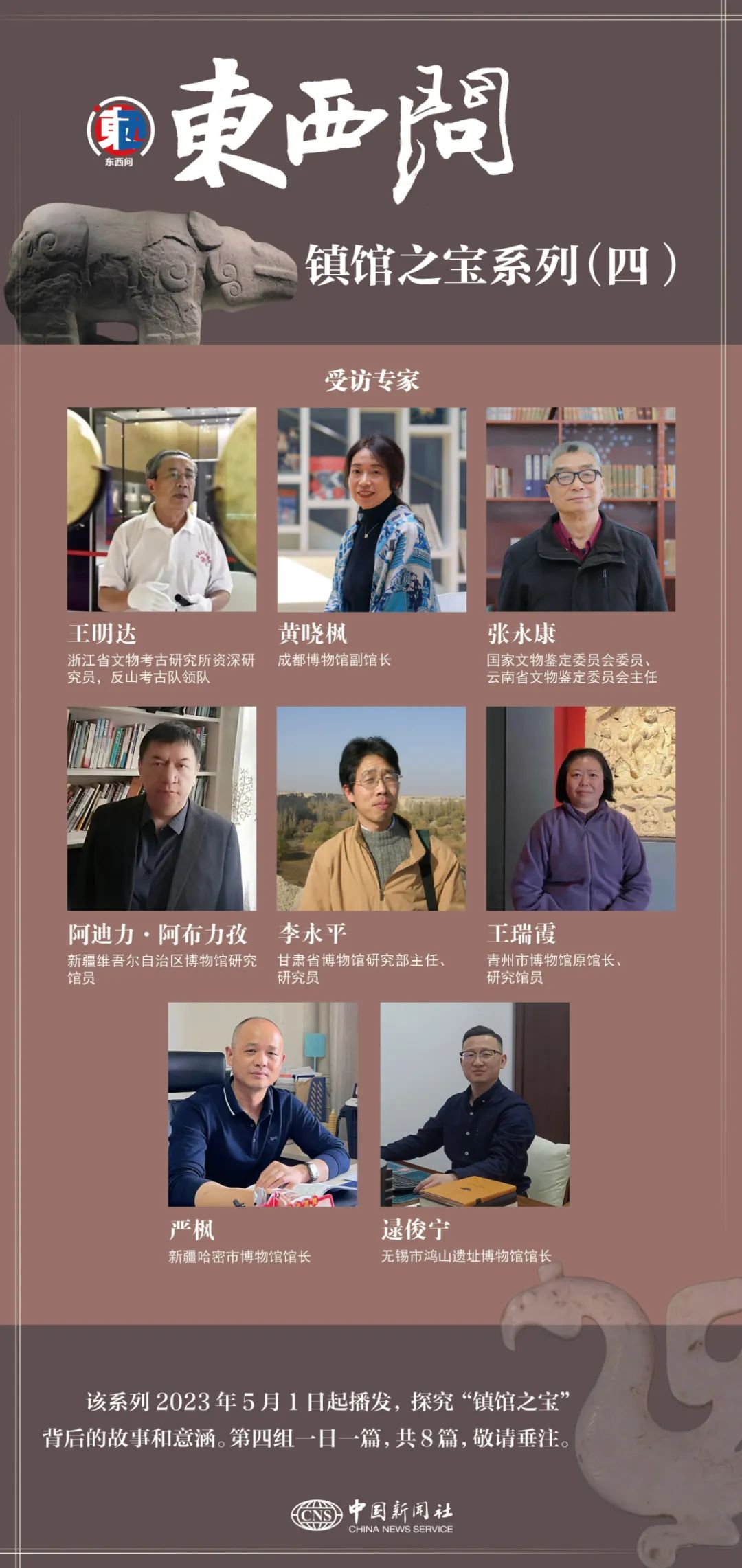

國寶之美,穿越古今,器以載道,恢弘萬(wan) 千。每件珍稀文物背後,都凝聚著古人的匠心智慧,鐫刻著中華民族的文化基因,見證著中外文明的交流互鑒。從(cong) 2023年5月1日起,中新社“東(dong) 西問”推出“鎮館之寶”係列策劃(四),藉專(zhuan) 家探究文物之意涵及其背後故事。

中新社昆明5月3日電 題:戰國牛虎銅案為(wei) 何是中國青銅文化“最後的輝煌”?

——專(zhuan) 訪國家文物鑒定委員會(hui) 委員、雲(yun) 南省文物鑒定委員會(hui) 主任張永康

作者 羅婕

北有馬踏飛燕,南有牛虎銅案。1972年,出土於(yu) 雲(yun) 南省玉溪市江川區城北星雲(yun) 湖畔李家山古墓群的戰國“牛虎銅案”,現藏於(yu) 雲(yun) 南省博物館,整體(ti) 造型奇特、構思新穎,為(wei) “一虎噬二牛”,既有中原地區四足案的特征,又具濃鬱地方特點和民族風格,是中國青銅藝術的傑作。

戰國牛虎銅案為(wei) 何是中國青銅文化“最後的輝煌”?它如何體(ti) 現古滇國與(yu) 其他文明的交流融合?國家文物鑒定委員會(hui) 委員、雲(yun) 南省文物鑒定委員會(hui) 主任張永康近日接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,予以闡釋。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:您參與(yu) 了李家山古墓群第一次考古發掘工作,見證了“牛虎銅案”出土過程。它是如何被發現的?

張永康:雲(yun) 南省玉溪市江川區北側(ce) 有一連綿山脈,名李家山。其北枕關(guan) 嶺,南繞星雲(yun) (湖),地勢險要。20世紀60年代,當地村民就在這裏撿到過零星青銅器和玉飾品。1972年1月,李家山古墓群第一次考古發掘正式展開,3個(ge) 月後,山西南坡及山頂的27座墓葬陸續清理完畢。其中,山頂的第24號墓規模最大,隨葬品也最多,牛虎銅案就出土在這座墓中。

剛出土時,大牛的頭、下凹的背部及小牛斷開分散,大體(ti) 的造型樣式都不太清晰。我們(men) 將發現的20餘(yu) 塊青銅器殘片集中在一起,斷定這是一件大器。最終,通過文物修複工作者近兩(liang) 個(ge) 月的拚合修複,還原為(wei) 長76厘米、高43厘米、寬36厘米、重12.5千克的精致重器,“牛虎銅案”得以重現於(yu) 世。

牛虎銅案。雲(yun) 南省博物館供圖

中新社記者:在中國文博界流傳(chuan) 著“北有馬踏飛燕,南有牛虎銅案”的說法,牛虎銅案何以被稱為(wei) 滇文化青銅工藝最高水平的代表作?

張永康:雲(yun) 南古滇國青銅文化吸納了中國春秋戰國時期中原地區的鑄造技術,以精湛的製作工藝和濃鬱的民族風格享譽海內(nei) 外,因此是青銅時代“最後的輝煌”。同時因其具有較高的曆史性、藝術性、科學性,“牛虎銅案”也被稱為(wei) 滇文化青銅工藝的代表作。

《左傳(chuan) 》曰,“國之大事,在祀與(yu) 戎”。在古代,戰爭(zheng) 關(guan) 乎國家與(yu) 軍(jun) 民的安危,而祭祀則起到保佑城邦、戰前團結人心的作用。“牛虎銅案”是一種放置祭祀品的禮器,就曆史性而言,它反映了古滇人的活動軌跡、社會(hui) 生活、禮樂(le) 製度及文化風貌。

從(cong) 藝術性看,工匠巧妙地將牛身中本應為(wei) 腹部的一段挖空,將牛背作為(wei) 可盛放物品的盤形,整體(ti) 造型精致、工藝精美,將大牛的造型、小牛的憨態可掬和“虎噬牛”的場景展現得淋漓盡致,具有美學鑒賞的藝術價(jia) 值。

牛虎銅案局部。雲(yun) 南省博物館供圖

牛虎銅案重心平穩,體(ti) 現出工匠在科學性上的巧思。大牛頸肌豐(feng) 碩,兩(liang) 巨角前伸,給人以重心前移之感,而尾端的老虎後仰,使案身恢複平衡。大牛前後蹄各用一根橫檔連接,兩(liang) 橫檔之上站立著一頭體(ti) 量較小的牛,形成“十字平衡”的構造,增強了案身的穩定感。作為(wei) 古滇國的一件祭器,牛虎銅案在科學和美學上都達到了極高水平。

觀眾(zhong) 欣賞在北京故宮博物院展出的雲(yun) 南省博物館藏“牛虎銅案”展品。侯宇 攝

中新社記者:出土至今,牛虎銅案的含義(yi) 一直存在爭(zheng) 議,主流解讀有哪些?反映出哪些文化內(nei) 涵?

張永康:古滇國時期,當地民族尚未使用文字,多把祭祀、戰爭(zheng) 、紡織、牧馬等社會(hui) 生活場景以雕塑方式展現在所造器物上,因此滇文化青銅器也以寫(xie) 實見長。

關(guan) 於(yu) 牛虎銅案“一虎噬二牛”的特殊造型解讀,民間流傳(chuan) 較廣的說法是“母牛護犢”。但仔細辨認可見,大牛頸部肌肉健碩,牛角挺拔,應為(wei) 公牛,身下的小牛雖體(ti) 型較小,但牛角很大,也為(wei) 成年公牛,因此“護犢”的說法難以成立。

牛虎銅案局部。雲(yun) 南省博物館供圖

較為(wei) 主流的說法認為(wei) ,“虎噬牛”是現實世界食肉動物與(yu) 食草動物之間關(guan) 係的映照,反映自然界弱肉強食的規律。也有專(zhuan) 家認為(wei) ,牛虎銅案包含了滇人對“死亡”這一生命終極命題的理解。用“虎噬牛”表達“死亡”,用“小牛”詮釋“新生”,傳(chuan) 遞了滇人對風調雨順、牲畜繁衍、國泰民安的渴求。

此外,還有專(zhuan) 家延伸解讀:在古滇國,虎為(wei) 百獸(shou) 之王,象征權威,牛則是財富和生命的標誌。牛虎銅案中的虎、牛形象成為(wei) 滇人重點表達的主題,顯示了滇人崇虎、崇牛之情,表達了對權力、財富和生命的向往。

中新社記者:“牛虎銅案”如何體(ti) 現出當時古滇國與(yu) 其他文明文化的交流融合?

張永康:曆史上,人類主要的遷徙路徑離不開河穀溪流和海岸線。雲(yun) 南自古以來就是人類遷徙的“中轉站”,境內(nei) 六大水係中的瀾滄江、伊洛瓦底江、怒江、紅河均為(wei) 國際河流,流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨、越南等國,因此滇文化青銅器反映了當時不同文明在此交融的文化麵貌。

牛虎銅案。雲(yun) 南省博物館供圖

牛虎銅案的器物主體(ti) 是一頭封牛,其特點在於(yu) 兩(liang) 邊牛角向內(nei) 彎曲,牛角尖向上翹起,牛脖子上有一個(ge) 隆起部分,像駱駝的駝峰。封牛曾是亞(ya) 洲的主要牛種之一,雲(yun) 南地區的封牛則通過有著“南方絲(si) 綢之路”之稱的蜀身毒道,從(cong) 印度至緬甸,後進入雲(yun) 南。這條交通要道促進了滇國與(yu) 其他文明在商貿、文化上的交流融合。

此外,李家山考古出土的一字格劍、動物紋銅扣飾、環紋海貝、蝕花肉紅石髓珠、銅鼓等隨葬品,反映了李家山墓地與(yu) 北方草原文化、嶺南越文化、南亞(ya) 地區、東(dong) 南亞(ya) 地區都存在著密切的文化交流。這是雲(yun) 南多民族多元文化早期格局的真實寫(xie) 照,也是中華文化多元一體(ti) 形成過程的重要例證。(完)

受訪者簡介:

張永康,國家文物鑒定委員會(hui) 委員、雲(yun) 南省文物鑒定委員會(hui) 主任,雲(yun) 南著名文博專(zhuan) 家。

1972年1月,張永康作為(wei) 雲(yun) 南省博物館文物工作隊員,參與(yu) 李家山古墓群第一次考古發掘工作,見證貯貝器和“牛虎銅案”等古滇國青銅器重現於(yu) 世的過程。主要學術成果包括:出有《大理佛》《藝苑流光》《佛國遺珍》等專(zhuan) 著,主編《雲(yun) 南文人畫藝術》《木氏宦譜》《雲(yun) 南民間收藏文物集萃》《仁恒藏瓷》等地方性圖錄,發表文物學和考古學論文30餘(yu) 篇。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信