中新社北京5月8日電 題:長江中遊史前文明進程,何以成就中華文明?

作者 單思偉(wei) 武漢大學曆史學院、武漢大學長江文明考古研究院助理研究員

長江中遊是古史傳(chuan) 說中的苗蠻之地。《戰國策》載:“昔者,三苗之居,左彭蠡之波,右有洞庭之水,文山在其南,而衡山在其北。”這樣的地區,無論是在文獻記載中,還是在大眾(zhong) 固有印象中,在史前時期應該都屬於(yu) 落後的蠻荒之地。但經過幾十年來不斷的考古發現和深入研究,其逐漸揭開了幾千年的神秘麵紗,呈現出完全不一樣的曆史圖景。

航拍屈家嶺遺址。湖北省文物考古研究院 供圖

長江中遊史前文化變遷與(yu) 文明進程狀況如何?

考古研究表明,在距今約5000多年的屈家嶺文化形成之前,長江中遊長期處於(yu) 多個(ge) 文化係統林立分據的境況。大致以漢水與(yu) 長江為(wei) 界,分為(wei) 西北部的鄂西北豫西南,東(dong) 部的漢東(dong) 平原,西南部的漢西及澧陽平原。三大塊地區,也對應了三個(ge) 有不同文化傳(chuan) 統的文化區及人群,類似曆史時期的三國格局。隻是結局不同,史前時期是來自東(dong) 部的屈家嶺文化吞並了西北部、西南部廣大地區,完成了長江中遊的統一。屈家嶺文化在統一長江中遊地區的基礎上,還大規模對外擴張,深刻影響了周邊地區的文化格局。

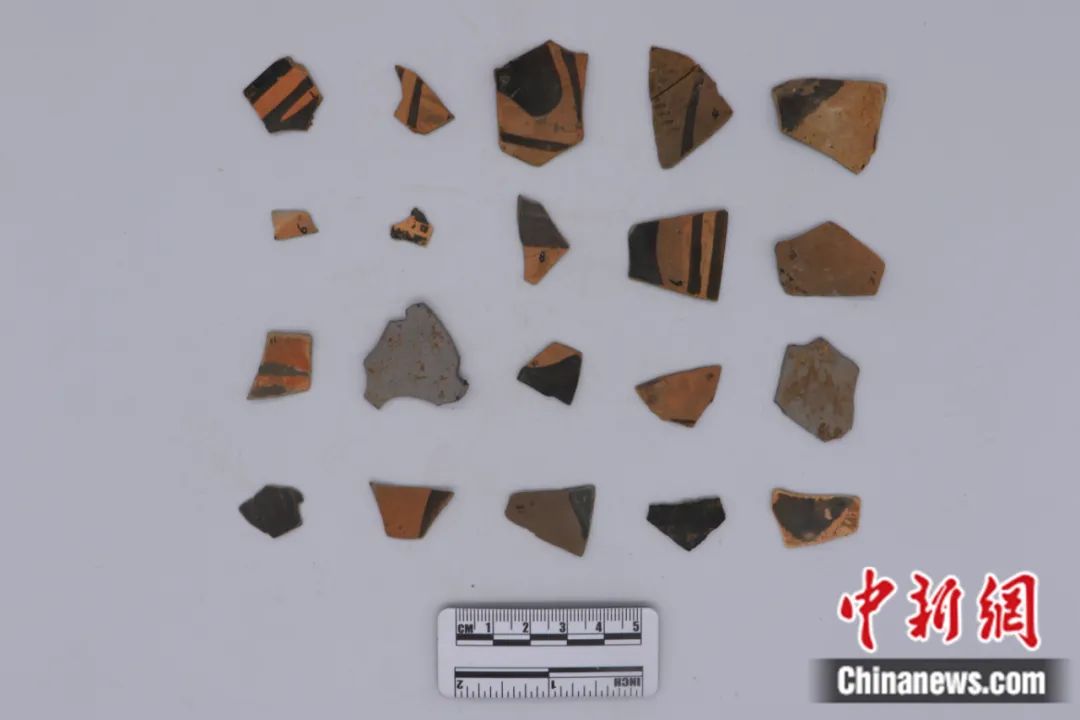

屈家嶺遺址出土的蛋殼黑彩陶片。湖北省文物考古研究院 供圖

1979年,湖南澧縣發現了城頭山古城,1991年經試掘得以確認,這應該是中國境內(nei) 年代最早的城址,一直延續使用到屈家嶺文化時期。上世紀90年代初,又在湖北天門發現並確定石家河古城,此後經曆了一係列考古工作,證實了這是長江中遊屈家嶺文化時期規模最大、等級最高的城址。至今,長江中遊已發現約20座史前古城,廣泛分布在江漢平原、澧陽平原及南襄盆地的南緣。一座座史前城池,演繹了多少戰爭(zheng) 與(yu) 史歌,也為(wei) 大家提供了古今對話的良機。考古研究告訴人們(men) ,這個(ge) 時期的長江中遊,不再是離散的原始部落,而是有空前膨脹的人口,發達的農(nong) 業(ye) 經濟,數量眾(zhong) 多的大型公共建築,統一的宗教信仰,複雜的社會(hui) 分層與(yu) 分化,更有強大的公共權力,顯示出不落後於(yu) 中原的文明盛況,是長江中遊史前文明進程的高峰,也是中華文明進程的重要組成部分。

湖南常德澧縣城頭山古文化遺址。周建平 攝

長江中遊主要史前文化與(yu) 傳(chuan) 說部族如何對應?

學界一般認為(wei) ,屈家嶺文化與(yu) 其後繼者石家河文化的族屬是三苗,黃河中遊地區的“仰韶文化”及其後續文化的族屬是華夏,黃河下遊地區的大汶口文化及後續文化是東(dong) 夷,由此構成中國古代三大部族。

從(cong) 文化譜係角度來看,三苗文化的形成、發展均與(yu) 東(dong) 夷文化有莫大的關(guan) 係,是東(dong) 夷文化不斷進入到長江中遊與(yu) 當地文化相融合的結果。《國語·楚語下》:“及少皞之衰也,九黎亂(luan) 德,……其後三苗複九黎之德”,描述的應該是三苗承襲了東(dong) 夷的一些行為(wei) 、習(xi) 俗。考古研究認為(wei) ,屈家嶺文化及後續的石家河文化分別是在吸收融合大汶口文化中、晚期文化因素後形成的,承襲了大汶口文化若幹特征,與(yu) 文獻所載有一定程度契合。

2012年2月,考古隊對湖北省沙洋縣城河遺址進行勘探發掘。這處遺址規模約70萬(wan) 平方米,為(wei) 目前發現的中國第二大石家河文化時期城址,至少距今4500年。吳奇勇 攝

從(cong) 大的時空來看,在屈家嶺文化形成之前的數千年,中原文化是長期領先於(yu) 南方文化的,並持續對南方地區進行征服與(yu) 滲透。如距今8000多年的裴李崗文化,就曾深入到長江中遊的峽江地區。距今7000年的後岡(gang) 一期文化曾進入到江漢平原,推動了漢東(dong) 地區文化的興(xing) 起。距今6000年的以“花鳥紋”彩陶聞名的西陰文化,對長江中遊進行過長期的滲透,導致了南方多個(ge) 文化的重組。長江中遊的史前文化發展吸收了諸多中原文化基因。

屈家嶺遺址出土的彩陶罐。湖北省文物考古研究院 供圖

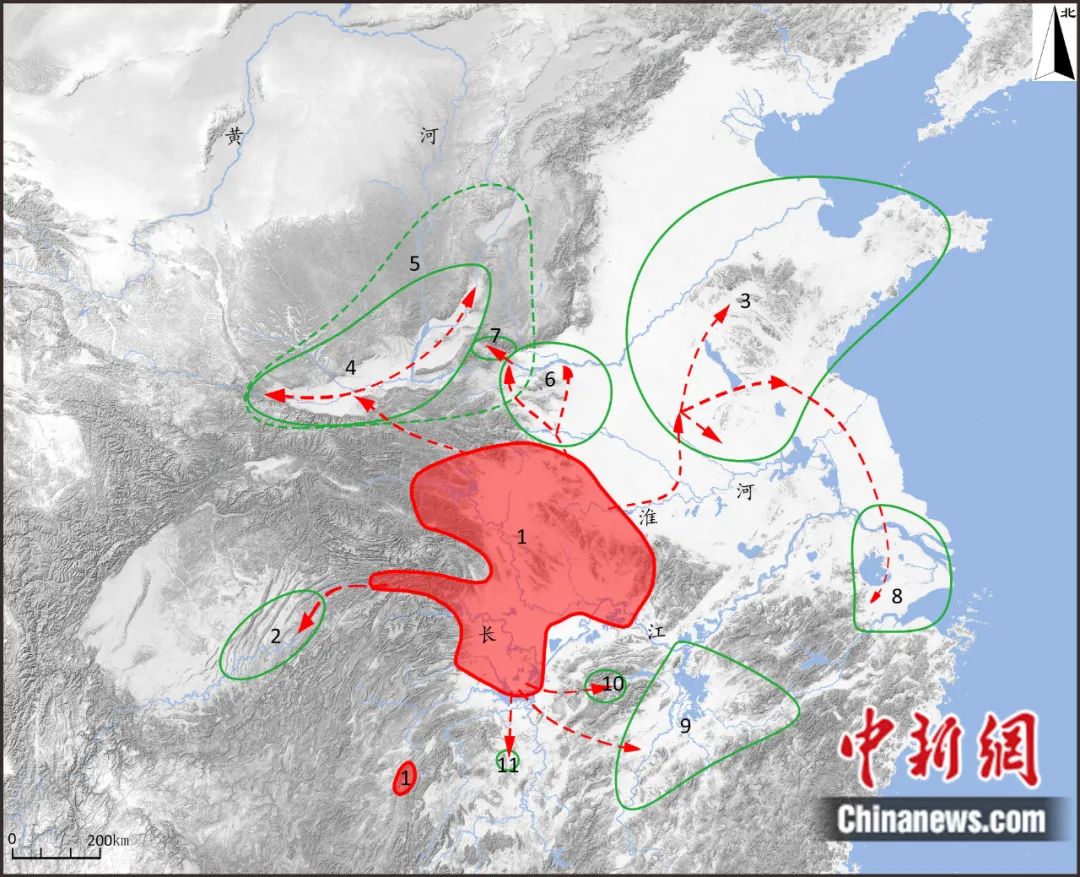

然而屈家嶺文化形成後,南北局勢發生了改變。《史記·五帝本紀》記載:“三苗在江淮、荊州數為(wei) 亂(luan) 。”《呂氏春秋·召類》記載:“堯戰於(yu) 丹水之浦,以服南蠻。”這些記載反映的是屈家嶺文化主動對外擴張,並與(yu) 中原華夏文化發生碰撞、爭(zheng) 鬥的史實。考古材料和相關(guan) 文獻均表明,三苗在與(yu) 華夏爭(zheng) 鬥的早期階段,即屈家嶺文化至石家河文化早期,是處於(yu) 強勢地位的。考古研究認為(wei) ,屈家嶺文化向北擴張主要分為(wei) 三條路線:一是沿丹江上遊溯流而上至渭河盆地及鄰近地區,推動了泉護文化向廟底溝二期文化的轉化;二是越過伏牛山一線,往北至中原地區,導致了秦王寨文化的衰落;三是從(cong) 淮河上遊順流而下至皖北,再北上、東(dong) 進到達山東(dong) 及鄰近地區,促進了大汶口文化中期向晚期的轉變。總體(ti) 來說,屈家嶺文化的擴張,深刻影響了北方地區同時期文化,引發了黃河中、下遊地區大範圍文化格局的變動。

屈家嶺文化對外擴張路線示意圖(紅色區域為(wei) 屈家嶺文化主要分布範圍)。受訪者 供圖

近幾年的考古發現也在不斷充實相關(guan) 證據,如河南南陽黃山遺址、駐馬店國樓遺址,都發現了大麵積的屈家嶺文化聚落,表明原屬華夏部族控製的豫西南地區已被三苗部族納入勢力版圖。遠在中原腹地的洛陽蘇羊遺址發現了大量屈家嶺文化器物,但這是文化的影響,還是人群的遷徙,尚有待考證。

工作人員在河南南陽黃山遺址考古發掘現場進行清理作業(ye) 。高嵩 攝

何以成就中華文明?

三苗與(yu) 華夏的戰爭(zheng) 持續千餘(yu) 年,在四千多年前終於(yu) 有了結果。中原華夏部族在禹的帶領下,發動了兩(liang) 大部族的決(jue) 定性戰爭(zheng) ,即文獻記載的“禹征三苗”。而《墨子·非攻》記載:“昔者三苗大亂(luan) ……有神人麵鳥身,若瑾以侍。搤矢有苗之祥,苗師大亂(luan) ,後乃遂幾。”描述的應該是東(dong) 夷也參加了此次戰爭(zheng) 。來自中原、被認為(wei) 屬於(yu) “早期夏文化”的煤山文化大規模南進,大規模進入到長江中遊,石家河文化開始瓦解,或部分融入到煤山文化南方地區類型中。長江中遊自此真正納入到中原華夏文化係統。

總而言之,中國史前三大部族在史前傳(chuan) 說時代一直處於(yu) 合縱連橫、彼此爭(zheng) 鬥的狀態,呈現出漩渦狀的複雜三角關(guan) 係。正是這種動態複雜的交互關(guan) 係,加速了三大部族文化的融合,推動了中華文明多元一體(ti) 結構的形成。(完)

作者簡介:

武漢大學曆史學院、武漢大學長江文明考古研究院助理研究員單思偉(wei)

單思偉(wei) ,考古學博士,武漢大學曆史學院及長江文明考古研究院助理研究員。主要研究領域為(wei) 新石器考古、田野考古與(yu) 聚落考古,重點關(guan) 注長江中遊史前文化與(yu) 文明進程。目前主要負責湖北襄陽鳳凰咀史前城址的考古發掘工作。近五年,主持國家社科基金項目1項,中國博士後科學基金項目2項,在Archaeological Research in Asia(亞(ya) 洲考古)、Journal of Archaeological Science: Reports(考古科學:報道)、Heritage Science(遺產(chan) 科學)、《考古》《江漢考古》等權威和重要刊物上發表論文近20篇,出版學術專(zhuan) 著《傳(chuan) 說時代的南土文明:屈家嶺文化》1部。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信