中新社重慶6月4日電 題:重慶白鶴梁題刻為(wei) 何要與(yu) 埃及尼羅尺石刻聯合申遺?

——專(zhuan) 訪重慶白鶴梁水下博物館館長楊邦德

作者 梁欽卿

位於(yu) 重慶涪陵區的白鶴梁水下博物館是世界首座非潛水可到達的水下遺址類博物館。白鶴梁是長江中一道長1600米的天然石梁,梁上題刻記錄了長江涪陵段1200餘(yu) 年間的枯水水文,極具科學價(jia) 值,目前該遺址正在和埃及的尼羅尺石刻聯合申報世界文化遺產(chan) 。

白鶴梁題刻為(wei) 何選擇與(yu) 埃及尼羅尺石刻聯合申遺?千年水文監測曆史對當今世界應對水文災害有何借鑒意義(yi) ?重慶白鶴梁水下博物館館長楊邦德近日接受中新社“東(dong) 西問”獨家專(zhuan) 訪。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:同為(wei) 世界上記錄古代水文的遺址,中國白鶴梁題刻與(yu) 埃及尼羅尺石刻各有何特點?

楊邦德:白鶴梁是位於(yu) 重慶涪陵區城北長江中的一道天然石梁,相傳(chuan) 古時常有白鶴群集梁上嬉戲,故人稱白鶴梁。梁上有題刻165段、石魚18尾、觀音2尊、白鶴1隻,其中具有水文價(jia) 值的題刻108段,記載了自唐廣德二年(公元764年)以來1200多年間72個(ge) 年份的枯水水文資料,被譽為(wei) “世界第一古代水文站”。

白鶴梁水下博物館。何蓬磊 攝

涪陵地區有一句民諺,“白鶴繞梁留勝跡,石魚出水兆豐(feng) 年”。從(cong) 唐朝以來,古人用刻石魚的方式,將曆年枯水位鐫刻在白鶴梁岩壁麵上,這種刻魚為(wei) 尺、設標記水的發明被稱為(wei) 石魚水標,是世界各大河流域獨一無二的創舉(ju) ,為(wei) 研究長江水文、區域及全球氣候變化的曆史規律提供了實物佐證。古人分析水文數據發現,長江洪枯水大約每10年為(wei) 一個(ge) 周期,“石魚出水”即可認為(wei) 枯水周期已過,豐(feng) 年將至,接下來一年將會(hui) 雨水充沛,五穀豐(feng) 登。

而古埃及時代的尼羅河流域,是世界上最早進行水位觀測的流域之一,尼羅河水位測量曆史超5000年,記載下來的有1300多年。早在公元前,埃及神廟的祭司們(men) 發明了一種水位測量標尺,作為(wei) 測量尼羅河水位的工具,後被稱為(wei) “尼羅尺”,可通過水位與(yu) 作物的收獲關(guan) 係來確定稅收額度。

尼羅河上至少曾有20個(ge) 尼羅尺,這些尼羅尺沿河間隔設置,水位記錄被保存在宮殿和神廟的檔案裏。現存尼羅尺主要位於(yu) 尼羅河的上遊及下遊,呈多點分布特征,主要包含三種形式:第一種為(wei) 垂直淹沒在河水裏的柱子,柱子上有刻度指示水量;第二種是一段通往河水的台階,台階兩(liang) 側(ce) 牆壁上刻有刻度;第三種是將尼羅尺置於(yu) 岸上寺廟的水井或水池中,通過長距離渠道或涵洞將其與(yu) 尼羅河水連通,然後引水入水井、水池或水箱裏,以此來進行觀測。

白鶴梁水下博物館講解員向遊客介紹尼羅河流域水位測量標尺——“尼羅尺”。何蓬磊 攝

中新社記者:埃及與(yu) 中國相距甚遠,白鶴梁題刻為(wei) 何選擇與(yu) 尼羅尺石刻聯合申報世界文化遺產(chan) ?

楊邦德:中國和埃及是世界上目前仍保存有水位觀測實物遺存的水文遺產(chan) 國家,位於(yu) 重慶的中國白鶴梁題刻和埃及尼羅尺石刻都位於(yu) 世界大河上,都是古代水文設施遺存,分別代表了亞(ya) 、非大陸兩(liang) 種不同農(nong) 業(ye) 文明與(yu) 江河水資源之間的密切關(guan) 係。

遊客在白鶴梁水下博物館通過觀測窗口觀賞水下題刻。何蓬磊 攝

白鶴梁題刻和尼羅尺石刻有著極其緊密的內(nei) 在聯係:都是古代延續最長的人水關(guan) 係的實物遺存和見證,都是農(nong) 耕文明測水用水的早期智慧,都為(wei) 幾千年氣候變化提供了詳實的科學資料。兩(liang) 國聯合申遺,有助於(yu) 推動世界文明交流互鑒,開創世界遺產(chan) 保護新模式。

早在2021年,北京大學考古文博學院、聯合國教科文組織亞(ya) 太地區世界遺產(chan) 培訓與(yu) 研究中心,就已牽頭完成《白鶴梁題刻摹錄校論》與(yu) 《白鶴梁題刻價(jia) 值研究》課題結項,啟動了中埃水文遺產(chan) 聯合申遺的可行性論證工作。

目前,中埃聯合申遺的提議也已起步,白鶴梁正在建立與(yu) 埃及民間和官方聯合申遺的工作機製。現已列入“中國世界文化遺產(chan) 預備名單”的白鶴梁,申遺要件不斷完善:一是持續提交申遺請示;二是重新填報申報表及遞交相關(guan) 材料;三是持續完善“白鶴梁題刻申遺文本”,並與(yu) 埃及方溝通對接情況,爭(zheng) 取盡早啟動“埃及尼羅尺石刻—中國白鶴梁題刻聯合申遺文本”編寫(xie) 工作。

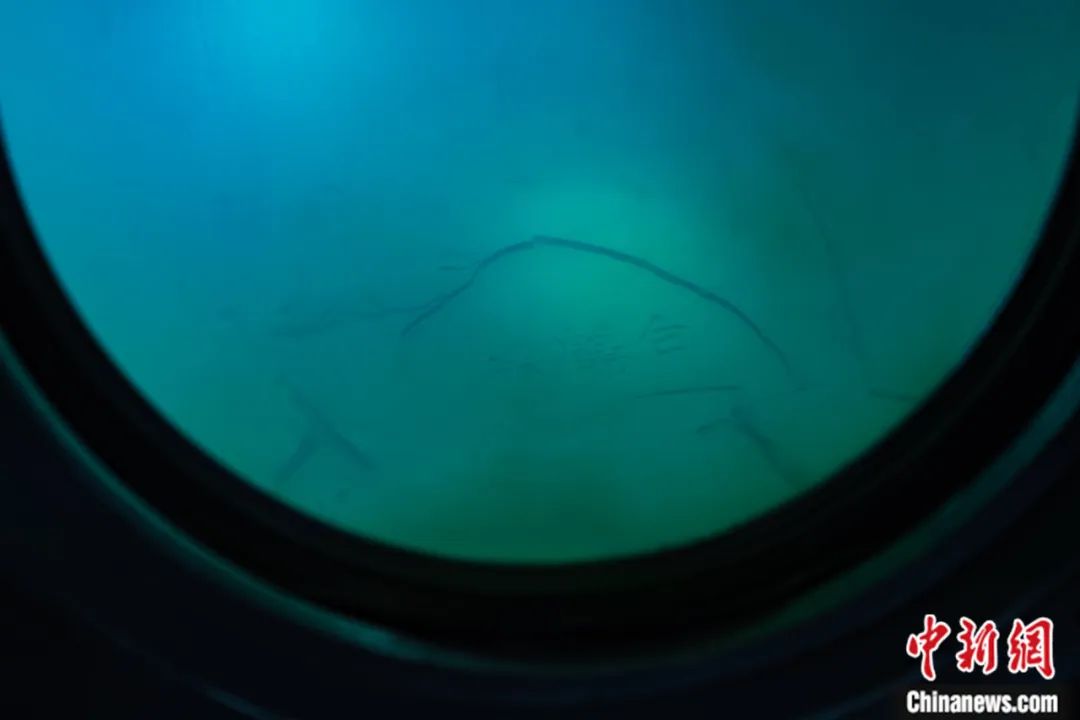

通過白鶴梁水下博物館觀測窗口拍攝“白鶴梁”題刻。何蓬磊 攝

中新社記者:逐水而居的古人在水濱創造大量文化,但很多都沉入水下。白鶴梁文物有何重要性,中國進行了怎樣的保護讓其能夠“水下越千年”?這給世界水下文化遺產(chan) 保護提供了哪些借鑒?

楊邦德:除具有水文科學價(jia) 值外,白鶴梁題刻還有重要的曆史和藝術價(jia) 值,素有“水下碑林”的美譽。梁上囊括唐宋以來各派文人遺墨,字體(ti) 有篆、隸、行、楷、草,書(shu) 法風格顏、柳、歐、蘇俱全,是中華書(shu) 法藝術、石刻藝術的瑰寶。北宋文人黃庭堅在此留下“元符庚辰涪翁來”,此外還有朱昂、劉忠順、晁公武、秦九韶、王士禎等曆代文人墨客的題記,上有萬(wan) 餘(yu) 字題刻的白鶴梁成為(wei) 中華藝術獨一無二的記錄載體(ti) 。

白鶴梁題刻原貌。重慶白鶴梁水下博物館 供圖

早在1974年,聯合國教科文組織和世界氣象組織在法國巴黎聯合召開的國際水文會(hui) 議上,首次將白鶴梁題刻推向世界,引起相關(guan) 領域專(zhuan) 家極大關(guan) 注。此後三峽工程蓄水,白鶴梁將永沉江底,如何保護題刻成為(wei) 專(zhuan) 家們(men) 論證和研究的重大課題。

在多種保護方案中,最終選擇了中國工程院院士葛修潤提出的“無壓容器”方案。該方案是在白鶴梁原址上修建一座巨大的無壓容器,並在容器內(nei) 注滿過濾後的長江水,使容器內(nei) 部的水壓與(yu) 外部的長江水壓達到相對平衡。容器采用先進的設備及技術對長江水進行沉澱、活性炭去淤等,以減少江水對題刻文字的侵蝕。容器內(nei) 沿白鶴梁體(ti) 建了一條耐壓通道,觀眾(zhong) 可在通道通過觀測窗口近距離觀賞水下題刻。“白鶴梁題刻原址水下保護工程”是迄今水下文物保護涉及技術學科最多、難度最大的項目之一,讓三峽地區擁有世界規模最大的枯水題刻群和世界首座水下題刻博物館。

通過白鶴梁水下博物館觀測窗口拍攝的水下題刻。何蓬磊 攝

當前,全球對水下文化遺產(chan) 更加重視,埃及、希臘、墨西哥都在規劃建設水下博物館,中國石門水庫下的石門石刻、千島湖水下的賀城(古淳安城)、喜峰口長城、獅城(古遂安城)等水下遺產(chan) 也都麵臨(lin) 保護與(yu) 展示的問題,白鶴梁水下遺產(chan) 的保護利用經驗,為(wei) 世界打開了新的視角。

中新社記者:近年來,全球極端天氣輪番上演,幹旱、洪澇等水文災害始終存在。白鶴梁千年的水文監測曆史對當今世界應對水文災害、強化可持續發展有何借鑒意義(yi) ?

楊邦德:翻開整部人類曆史,重大氣候災害事件如極端幹旱、洪澇、低溫等,都會(hui) 對人類社會(hui) 和經濟發展產(chan) 生重大影響。

白鶴梁記錄的水文資料是古人在長期觀察中的經驗認識,暗合氣候、水文、農(nong) 業(ye) 三者之間的因果聯係與(yu) 科學規律,是對三峽地區降水周期與(yu) 長江水位變化的規律總結。這些記錄為(wei) 研究古代三峽地區的農(nong) 業(ye) 生產(chan) 狀況,提供了十分寶貴的曆史資料,至今仍可對社會(hui) 的氣候變化、水環境問題等提供參照。

遊客在白鶴梁水下博物館的地麵陳列館參觀。何蓬磊 攝

白鶴梁的水文資料對研究長江流域的水電開發、橋梁建設、內(nei) 河航運、農(nong) 田灌溉、城市供水、沿江防洪等都有重要作用,特別是為(wei) 葛洲壩項目的建成和三峽水利樞紐工程的興(xing) 建提供了確切可靠的依據。在製訂長江水利工程規劃時,一般需要用千分之一的概率作為(wei) 保險係數,即當千年一遇的特枯水位或特大洪水出現時,能保證工程有足夠的發電、通航能力,以及安全係數與(yu) 抗洪能力,白鶴梁題刻正好提供了長江很長時期的洪枯水資料作為(wei) 工程設計依據。

氣候和水文密切相關(guan) 。近年來,受極端天氣影響,全球自然災害發生頻率顯著增加,災害影響日趨嚴(yan) 重。通過白鶴梁現存的水文資料可得出一個(ge) 規律:長江上遊三至五年一小枯,十年一大枯,六百年一極枯。這些水文氣候變化規律如今是否管用,又發生了怎樣的變化,或許能為(wei) 人類未來應對極端天氣提供一些思路。(完)

受訪者簡介:

楊邦德,男,重慶白鶴梁水下博物館館長,全國水利博物館聯盟副主席、專(zhuan) 家委員會(hui) 專(zhuan) 家,中國文化藝術發展促進會(hui) 水文化工作委員會(hui) 專(zhuan) 家,重慶中國三峽博物館第四屆學術委員會(hui) 委員,發表《長江曆史文化名片——白鶴梁》《月湧大江流——從(cong) 碑刻視角看長江文化》《白鶴梁水下石質文物保護與(yu) 展示》等論文。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信