新華社烏(wu) 魯木齊6月11日電 綜述:中非攜手防治荒漠化前景廣闊

新華社記者

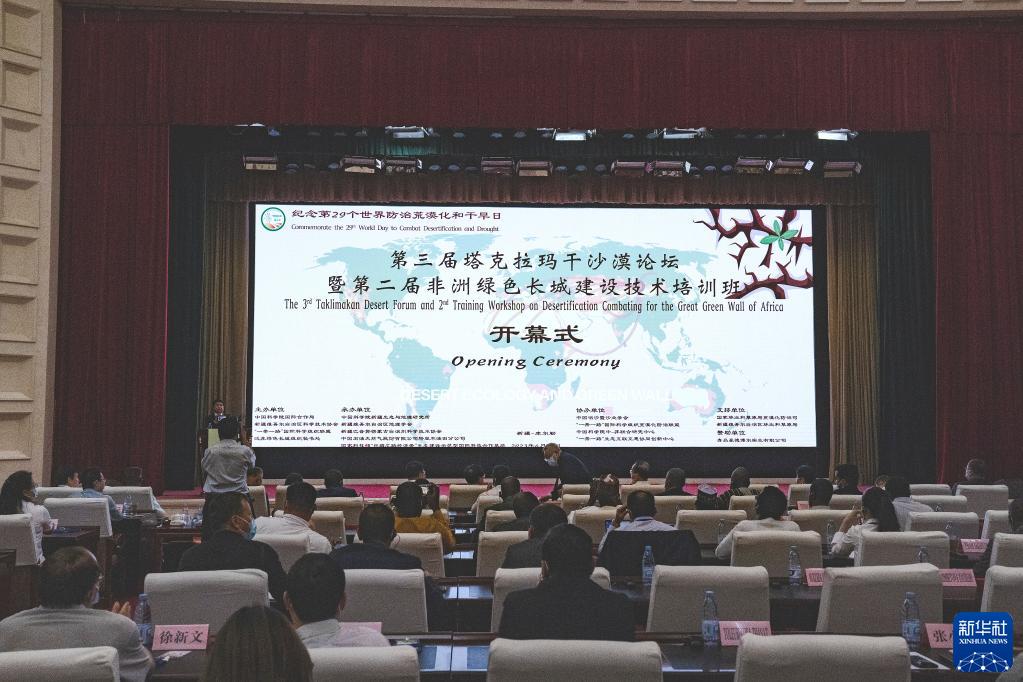

獨行快,眾(zhong) 行遠。在10日開幕的第三屆塔克拉瑪幹沙漠論壇上,泛非“綠色長城”組織秘書(shu) 處高級主管馬塞蘭(lan) ·薩努用這樣一句諺語形容中非攜手防治荒漠化的未來。他表示,在荒漠化防治經驗交流、技術分享等方麵,非中綠色合作前景廣闊。

6月10日拍攝的第三屆塔克拉瑪幹沙漠論壇現場。新華社記者 周生斌 攝

當日,來自中國與(yu) 非洲等國家和地區的上百名科研人員相聚中國新疆南部的庫爾勒市,共同研究如何在撒哈拉沙漠與(yu) 塔克拉瑪幹沙漠有效防治土地退化和荒漠化,攜手利益相關(guan) 方,共同提出因地製宜的解決(jue) 方案。

在世界麵積最大的沙漠——撒哈拉沙漠,南緣的薩赫勒地區土地退化和荒漠化日益嚴(yan) 重。薩努說,薩赫勒地區遭受荒漠化之苦由來已久,在非洲聯盟的主導下,該地區的多個(ge) 國家發起“綠色長城”計劃,希望通過跨國合作,共同防治沙漠化。

泛非“綠色長城”組織秘書(shu) 處地理信息係統和數據庫主管迪奧普·蘇萊曼說,荒漠化和幹旱在非洲不僅(jin) 影響生態,也影響人口。土地退化導致生態多樣性受損,糧食安全受到威脅,甚至可能引發社會(hui) 動蕩。

這是2019年8月12日拍攝的塔裏木沙漠公路兩(liang) 側(ce) 的綠色屏障(無人機照片)。新華社記者宿傳(chuan) 義(yi) 攝

他說,中國付出巨大努力來防治荒漠化,非洲可以從(cong) 中獲得啟發,共同應對可持續發展和氣候變化等課題。

《聯合國防治荒漠化公約》秘書(shu) 處官員賈曉霞說,《聯合國防治荒漠化公約》正在努力支持受荒漠化影響的各方加強基於(yu) 科學的決(jue) 策,我們(men) 需要共同努力,分享知識和技術,提高行動能力。

埃塞俄比亞(ya) 灌溉與(yu) 低地部國務部長恩德裏亞(ya) 斯·格塔說,非洲“綠色長城”計劃在非洲已運行多年,埃塞俄比亞(ya) 加入後受益良多,中國政府對這項計劃的支持,正使大量土地重新變得宜居,“修複好退化的土地,人們(men) 的生活會(hui) 變得更美好”。

塔克拉瑪幹沙漠是中國麵積最大的沙漠。中國科研人員在此研究防沙治沙技術已超過60年,2003年正式實施的塔裏木沙漠公路生態防護林工程,攻克了塔裏木盆地南緣綠洲經濟型防沙屏障建設等技術難題。

2018年8月26日,納米比亞(ya) 的一名農(nong) 業(ye) 科技官員埃利娜(右一)在甘肅省民勤縣治沙綜合試驗站學習(xi) 製作草方格沙障。新華社記者陳斌攝

薩努說,鑒於(yu) 中國在防沙治沙方麵的豐(feng) 富經驗,泛非“綠色長城”組織在2017年與(yu) 中方簽署合作備忘錄,希望通過技術轉讓等合作加強防沙治沙能力,“通過合作,非中可以分享經驗,相互支持,有利於(yu) 推進‘綠色長城’計劃”。

中國科學院新疆生態與(yu) 地理研究所所長張元明說,希望在合作研究的基礎上,各方構建適宜於(yu) 非洲“綠色長城”建設的荒漠化防治技術,積極踐行中非綠色發展合作。

對中非在防沙治沙、荒漠化防治等領域的綠色合作,中國治沙暨沙業(ye) 學會(hui) 秘書(shu) 長楊文斌表示樂(le) 觀。他說,中非未來可持續在公路鐵路防沙、地下水補給等方麵開展深入合作,發展更多高產(chan) 值的生態產(chan) 業(ye) 。(執筆記者:張曉龍;參與(yu) 記者:王鬆宇、郭雨祺、李雯、葛晨)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信