中新社北京7月8日電 題:黃文弼:第一位走進羅布泊的中國考古學家

《中國新聞周刊》記者 倪偉(wei)

1930年,考古學家黃文弼結束西北科考,從(cong) 新疆平安回到北平——他啟程時還叫北京。他啟程時,滿口牙齒也還健全,如今已掉了幾顆。

“黃先生此行三年餘(yu) ,經曆許多艱難辛苦,成功而歸。”在北大為(wei) 他舉(ju) 辦的報告會(hui) 上,時任代理校長陳大齊激讚道,“外人在新疆考古者甚多,我國人今以黃先生為(wei) 第一,而其所得材料之豐(feng) 富,亦不亞(ya) 於(yu) 外人。”從(cong) 此,黃文弼被認作“中國新疆考古第一人”。

1928年,黃文弼(中前)在羅布泊劃船。新疆師範大學黃文弼中心供圖

丈量八萬(wan) 裏山河

1927年,瑞典人斯文·赫定正雄心勃勃地準備第四次中國西北行。德國漢莎航空公司準備開辟一條從(cong) 柏林到北京和上海的新航線,委托熟悉中國西北地理的斯文·赫定做一次勘探,同時借此機會(hui) 對中國西北再做一次科學考察。

自從(cong) 19世紀後半葉,工業(ye) 革命帶來的資本主義(yi) 擴張,激發起西方人對於(yu) 世界未知領域的科學探險興(xing) 趣。中亞(ya) 和中國新疆這一世界文明交匯的中心地帶,成為(wei) 探險熱中最迷人的地區之一。在中國晚清內(nei) 憂外患和軍(jun) 閥混戰自顧不暇的時代,隨之而來的是中國西北文物的大量流失。

當斯文·赫定帶領著歐洲人組成遠征隊重返中國,雖拿到了北洋政府的許可證,卻遭遇北京學術界群起抵製。斯文·赫定審時度勢,與(yu) 中國學界坐下來談判。由北大國學研究所等十餘(yu) 家學術單位組成的中國學術團體(ti) 協會(hui) 與(yu) 其達成19條協議,約定共同組成“中國西北科學考查團”。中外團長共同負責,中方派出6名學者和4名學生,全部經費由斯文·赫定籌集。中方團員中,專(zhuan) 事考古的學者是黃文弼。

1927年5月9日,西北科考團從(cong) 北京出發,前往內(nei) 蒙古。黃文弼對斯文·赫定的學識與(yu) 成就不乏欽佩,但在文物保護上鐵麵無私,設法阻止外方團員想私自進行野外考古等有損中國國家利益的行動。斯文·赫定隨手在帳篷外插上瑞典國旗,黃文弼馬上拔掉,換上中國國旗;考察團行至某地,當地藝人的表演“下流特甚”,外國團員拍了照,黃文弼上前阻攔,認為(wei) “有辱國格”。

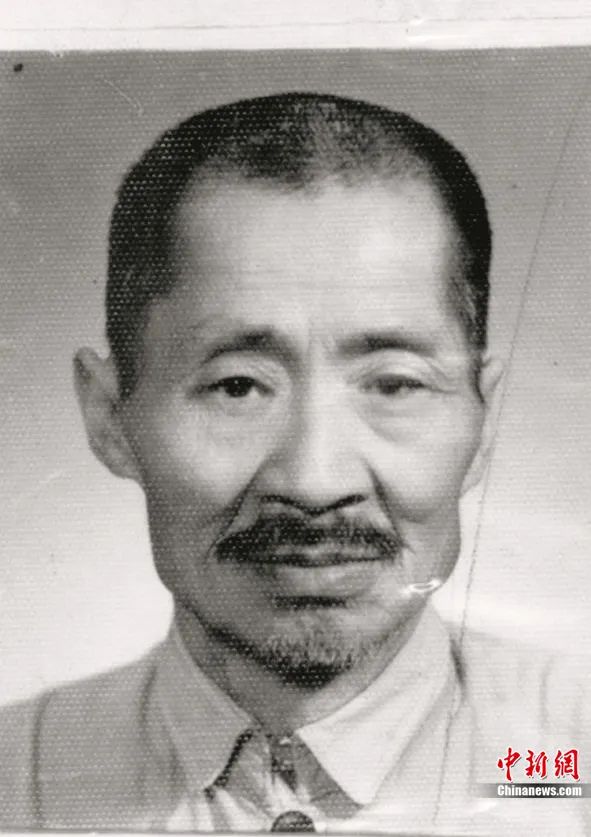

黃文弼。

1928年年初,黃文弼率領一個(ge) 小分隊,獨立前往新疆開展工作,隊伍裏隻有他一位學者。在外國探險隊肆意發掘、盜擾的遺址之上,黃文弼進行了係統的科學發掘。其中最具代表性的發掘,是吐魯番交河城雅爾崖古墓葬區。他按照墓葬區的分布,分區域順序發掘,出土了完整的陶器800餘(yu) 件、墓表120餘(yu) 方,以及其他大量隨葬品。

1930年4月,黃文弼抵達羅布泊北岸。4月23日上午,他派出兩(liang) 支獵戶組成的小隊往附近探尋古跡。當天下午狂風驟起,塵沙彌漫,如同黑夜,本地人稱這種天氣為(wei) “黑風”。晚間,大風未息,駐地棚帳幾乎被摧毀。黃文弼擔心沒帶皮衣的獵戶們(men) ,一夜惴惴不安。

次日上午,一隊獵戶終於(yu) 安全回歸,帶著拾到的銅矢鏃等古物。而另一隊的獵戶拉亦木卻始終沒有回來。傍晚,黃文弼遠遠瞥見一人騎著馬,身披大裘,戴著皮帽,獵槍橫陳在馬背上。正是拉亦木,他在考古報告中罕見地喜形於(yu) 色:“餘(yu) 英勇之獵戶拉亦木得著勝利消息而歸。”

黃文弼整個(ge) 羅布泊考古中最著名的發現,隨著拉亦木到來。那是一處漢代烽燧亭遺址,隻剩西牆的牆基和三根直立的木柱,黃文弼在蘆葦草中撿到了數十枚木簡,根據木簡殘文,此地名為(wei) 土垠。土垠遺址一共發掘出70餘(yu) 枚漢簡,比國外探險者在新疆發現的漢簡年代都早很多,是新疆發現的最早一批漢文簡牘。

如果不是羅布泊豐(feng) 水期阻擋了黃文弼前往樓蘭(lan) 的腳步,那麽(me) 在羅布泊北岸代表著西漢經營西域的土垠遺址,可能至今還沉睡在荒漠之中。對於(yu) 西漢在西域地區溝通絲(si) 路文明交流的認識,也要等待很久,才能達到黃文弼在《羅布淖爾考古記》所表述的高度——甚至還未必能夠達到。

1948年初版《羅布淖爾考古記》。新疆師範大學黃文弼中心供圖

離開羅布泊後,黃文弼繼續前往塔裏木盆地,在盆地中考察了一年半,調查遺址達百處以上,如著名的龜茲(zi) 、於(yu) 闐、焉耆、尉犁、危須等古國,都有涉足,還新發現了大量古城。1930年9月,完成所有任務後,黃文弼取道西伯利亞(ya) 回到北平。這一次蒙新考察,奠定了黃文弼終身的學術方向,此後他於(yu) 1933年、1943年和1957年三次重返新疆。四次西北考察,他在新疆境內(nei) 的總行程超過38000公裏,天山南北幾乎所有古跡都留下了他的足跡。

穿越塔克拉瑪幹

自從(cong) 離開北京,黃文弼就踏上了風餐露宿的苦旅之中。其中最引人注目的壯舉(ju) ,是一介書(shu) 生,憑借著簡陋裝備和物資,竟成功穿越了塔克拉瑪幹大沙漠。

塔克拉瑪幹沙漠位於(yu) 塔裏木盆地中央,東(dong) 西長約1000公裏,南北寬約400公裏,是中國第一大沙漠、世界第二大流動沙漠。斯文·赫定曾試圖穿越,結果喝光了水,隻得喝人尿、駱駝尿、羊血,險些喪(sang) 命,最終放棄了絕大部分輜重,失敗而回。

據《漢書(shu) ·西域傳(chuan) 》及《水經注》記載,塔裏木盆地南部有一條“南河”,最終匯於(yu) 羅布泊。“南河”後來消失在沙漠中,為(wei) 了探尋這條古河道的遺跡及變遷,黃文弼決(jue) 定做一次前路未卜的冒險。他由盆地北沿的沙雅,穿過茫茫沙漠,到達盆地南沿,用時1個(ge) 月6天。

經過這次“南河”追蹤之旅,黃文弼根據現存斷續的河床痕跡以及沿河遺存,判斷其斷流發生在5世紀至8世紀之間,這對於(yu) 該地區古國和絲(si) 路興(xing) 衰等課題的研究,提出了新的證據。

黃文弼的新疆考古,不僅(jin) 在尋找古國與(yu) 古城遺跡,也為(wei) 解決(jue) 關(guan) 於(yu) 西域曆史的一些重大問題尋找著線索。譬如這些西域古國興(xing) 衰與(yu) 環境的關(guan) 係,以及樓蘭(lan) 等西域諸國的曆史及其與(yu) 中原關(guan) 係的演變等。他考察了塔裏木盆地諸多重要佛窟,論證了樓蘭(lan) 、龜茲(zi) 、於(yu) 闐、焉耆等古國和許多古城的地理位置和曆史演變。

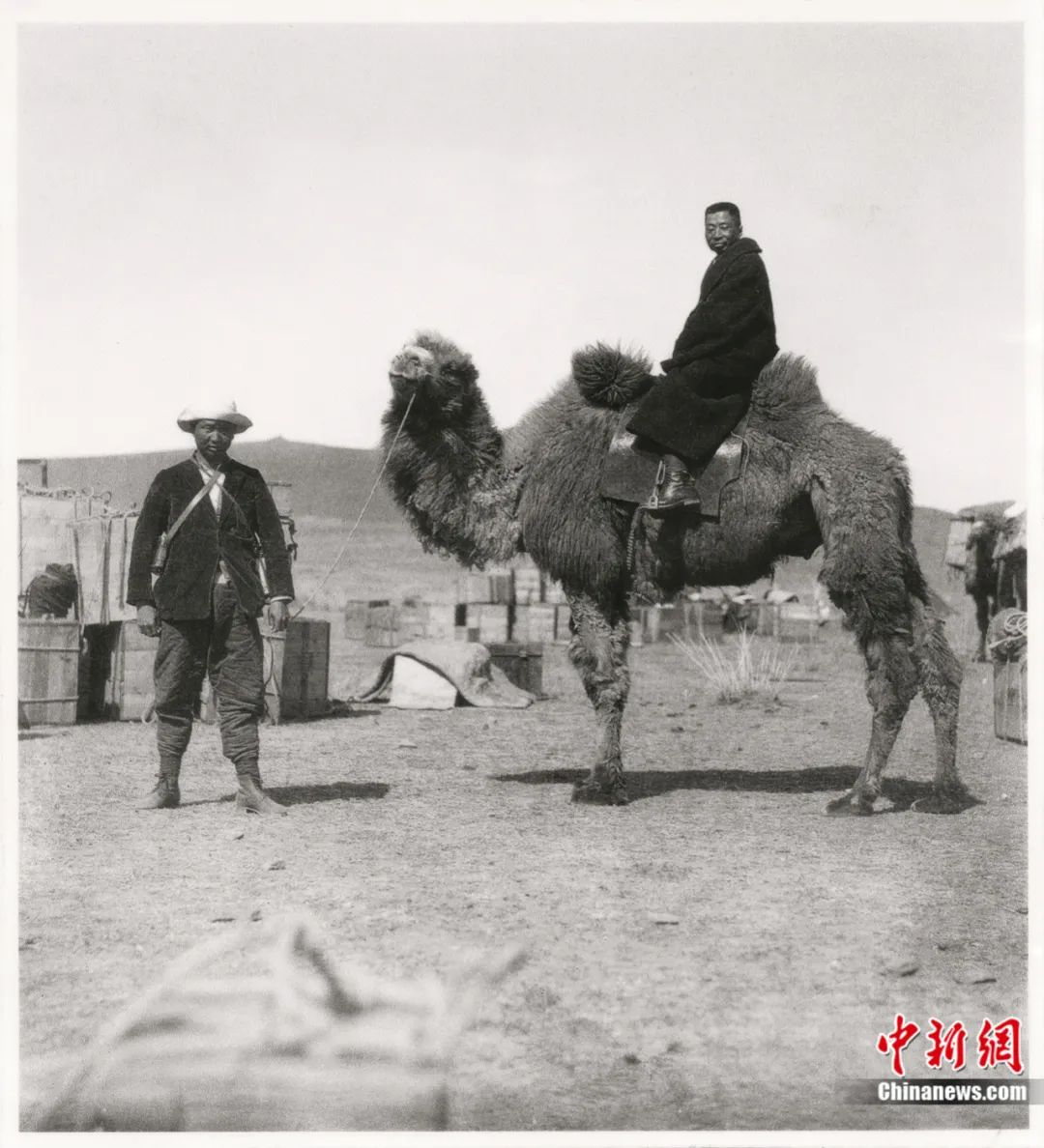

1927年,黃文弼(右)在內(nei) 蒙古包頭尋找秦長城。

從(cong) 田野回到書(shu) 齋

黃文弼要將所有考察的成果寫(xie) 成報告,為(wei) 學界共享。但彼時的中國,已容不下一張安靜的書(shu) 桌,常常隻能在顛沛流離中筆耕不輟。

1930年從(cong) 新疆回到北平,他明確了“首高昌,次蒲昌,次焉耆,次庫車,次和闐,次佉沙”的工作目標,蒲昌即羅布泊。他效率很高,1931年和1933年,他便根據考察所得,首先出版《高昌磚集》與(yu) 《高昌陶集》,整理研究了從(cong) 高昌古國出土的磚誌和陶器。隨後,他便繁忙起來。1934年起,他先後在安陽、洛陽、西安、南京等地進行考古工作,之後到西安主持修複碑林,隻能晚上對隨身攜帶的羅布泊考察采集品進行整理研究。

全麵抗戰爆發後,國立北平大學、北平師範大學、北洋工學院和北平研究院等機構成立“國立西北聯合大學”,校址遷到陝西城固,黃文弼擔任曆史係教授,同期受聘為(wei) 四川大學曆史係教授。從(cong) 1939年至1942年間,他奔波在川陝兩(liang) 地,一邊教學,一邊仍繼續新疆考察報告的撰寫(xie) ,完成了《羅布淖爾考古記》。

抗戰勝利後,他親(qin) 自去漢口的英國洋行堆棧查訪文物,寄存在此的大部分新疆收集品已毀於(yu) 戰火。新中國成立後,黃文弼擔任中國科學院考古研究所研究員。一旦給予他時間和安穩,他便爆發出驚人的學術能量,《吐魯番考古記》《塔裏木盆地考古記》相隔不到4年先後麵世。1958年,當《塔裏木盆地考古記》出版時,黃文弼新疆考古的代表著作“三記兩(liang) 集”(《羅布淖爾考古記》《塔裏木盆地考古記》《吐魯番考古記》《高昌磚集》《高昌陶集》)全部完成,曆時26年。這位倔強而堅韌的學者,終於(yu) 在紙麵上將八萬(wan) 裏足跡重新走過。

一次考古任務的完成,結束於(yu) 報告的完成。黃文弼用30年的時間完成了新疆考古,也完成了他參與(yu) 西北科考團的使命。如果沒有獻身學術的犧牲精神,這三記兩(liang) 集的報告可能在任何一次顛沛流離中胎死腹中。

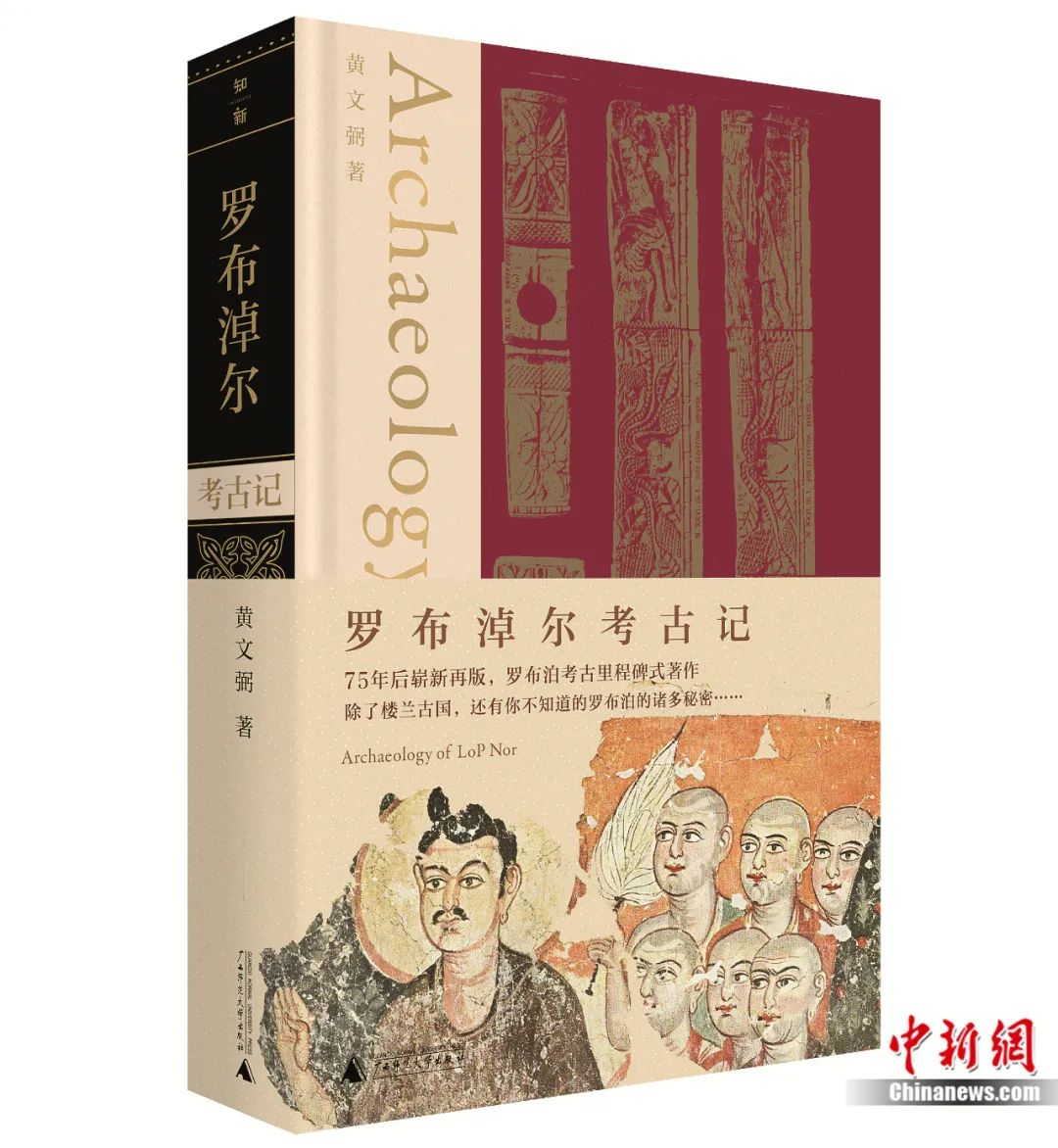

20世紀四五十年代,黃文弼的三本新疆考古記相繼問世,一時洛陽紙貴,但幾十年後已難以尋覓。等到1984年,日本學者宮川寅雄準備翻譯《黃文弼著作集》,向學者夏鼐請求代購“三記”時,作為(wei) 黃文弼同事的夏鼐也無從(cong) 購買(mai) 。“三記兩(liang) 集”沒有再版,但其中的《羅布淖爾考古記》1968年在日本影印出版,1988年香港也曾影印此書(shu) 。2009年,線裝書(shu) 局將“三記兩(liang) 集”策劃為(wei) 《中國早期考古調查報告》第二輯,也按照初版原書(shu) 影印出版,但數量偏少,尋覓不易。

新版《羅布淖爾考古記》。廣西師範大學出版社供圖

黃文弼的生命在1966年戛然而止,終年73歲。黃文弼的著作經受住了時間檢驗,至今仍有可供發掘學術價(jia) 值。例如“三記”中記載的出土文書(shu) ,來源廣泛、語種豐(feng) 富,包括漢語在內(nei) ,塔裏木盆地出現過的10種曆史語言幾乎都有采集。

黃文弼的影響力早已遍及海內(nei) 外學界,始終是西北考古與(yu) 研究者的必備書(shu) 。日本藝術考古學家前田耕作曾說:“黃文弼為(wei) 了把案頭的金石學轉換為(wei) 富有生機的田野考古學,已經苦苦行進了4萬(wan) 公裏。把這樣一個(ge) 黃文弼從(cong) 塵封了的曆史中解放出來,大約就相當於(yu) 把偏向西麵來看中亞(ya) 的觀點,搖擺到從(cong) 東(dong) 麵來觀察。”在他看來,黃文弼以一己之力,將新疆乃至中亞(ya) 考古和曆史,變為(wei) 中國的學問。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信