中新社太原7月23日電 題:晉商票號靠什麽(me) “匯通天下”?

——專(zhuan) 訪山西大學晉商學研究所所長、山西大學經濟與(yu) 管理學院副院長劉成虎

中新社記者 胡健

7月23日,在中國第一家票號日昇昌成立二百周年之際,中國文化界、金融界人士相聚古城平遙深挖晉商文化,搭建文化、旅遊、金融合作平台。1823年,日昇昌在山西平遙成立。在一百多年的經營中,票號從(cong) 日昇昌開遍晉中腹地,分號遍布全國乃至海外多國。

從(cong) 平遙縣城走向國際的票號,如何在海內(nei) 外立足?從(cong) 票號孕育出的晉商精神有何長盛不衰的奧秘?近日,中新社“東(dong) 西問”就此專(zhuan) 訪山西大學晉商學研究所所長、山西大學經濟與(yu) 管理學院副院長劉成虎。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:位於(yu) 平遙古城的日昇昌是中國第一家票號,日昇昌是在何種情況下成立的?

劉成虎:票號產(chan) 生的首功屬於(yu) 西裕成顏料莊大掌櫃雷履泰。當時西裕成的業(ye) 務主要分布在北京、天津、山西、四川。四川作為(wei) 主要的染料來源地,與(yu) 北方分號有大量的業(ye) 務和資金往來,“運現”極為(wei) 不便。作為(wei) 大掌櫃的雷履泰敏銳把握商機,對西裕成顏料莊進行人事重組和業(ye) 務重構,推動中國金融業(ye) 發展至新階段。

回顧山西票號發展史,日昇昌票號的產(chan) 生有其曆史偶然性,但從(cong) 中國傳(chuan) 統金融業(ye) 發展來看,又有其曆史必然性。它是中國商品經濟發展到一定程度的產(chan) 物,符合商業(ye) 資本向金融資本演變的曆史趨勢。

位於(yu) 山西平遙的日昇昌票號舊址。劉兆明 攝

明清時期,中國商業(ye) 和金融業(ye) 發展到新高度,商幫大量出現,大規模長途販運貿易成為(wei) 商業(ye) 發展的重要特征。尤其清代中後期以後,為(wei) 滿足大商業(ye) 發展需求,晉商首創鏢局、賬局。但由於(yu) 當時貨幣種類繁多、金屬鑄幣兌(dui) 換繁瑣、運輸不便,迫切需要一種為(wei) 大規模交易提供便利的新式貨幣工具。於(yu) 是,平遙商人在總結曆史上出現的飛錢、會(hui) 子等金融工具運行經驗的基礎上,結合已出現的匯兌(dui) 業(ye) 務,依托自身雄厚的商業(ye) 資本、分布廣泛的商業(ye) 網絡、先進的防偽(wei) 密押技術、嚴(yan) 格的內(nei) 部管理製度以及穩定的信用維持機製,首創了票號。

中新社記者:山西票號為(wei) 何能將商業(ye) 版圖延伸到海外?對東(dong) 西方經濟發展有何貢獻?

劉成虎:據史料記載,山西票號不僅(jin) 遍布全國各地主要市鎮,還在日本、朝鮮和南亞(ya) 、東(dong) 南亞(ya) 等國家,及莫斯科、聖彼得堡等地廣泛設立分號。這是晉商商業(ye) 與(yu) 金融業(ye) 融合發展的結果,商業(ye) 為(wei) 金融業(ye) 發展提供了重要市場和業(ye) 務依托,金融業(ye) 發展又為(wei) 商業(ye) 發展提供便利和資金支持。正是由於(yu) 山西票號的發展,使山西商業(ye) 如虎添翼。

同時,山西票號特別是平遙票號、太穀票號、祁縣票號,在全國的金融影響力一度被稱為(wei) “執全國金融之牛耳”。其不僅(jin) 大大加速了金融資本周轉、節約交易費用、降低交易風險,還推動了全國區域金融市場整合。其存放款業(ye) 務便利了商民調劑資金餘(yu) 缺,匯兌(dui) 業(ye) 務便利了商民資金快速調度,結算業(ye) 務便利了區域商業(ye) 乃至跨區域商業(ye) 交易。

山西平遙日昇昌票號舊址懸掛著光緒帝所賜匾額“匯通天下”。劉兆明 攝

山西票號體(ti) 現了中國的金融信用和商人智慧,不僅(jin) 密切了全國各地的金融聯係,還通過西路貿易、北路貿易實現跨國結算,通過為(wei) 東(dong) 南沿海各商幫提供金融支持,在南洋貿易和廣東(dong) 十三行貿易中發揮舉(ju) 足輕重的作用。特別是上海開埠後的四十年間,上海與(yu) 內(nei) 埠的匯兌(dui) 基本由山西票號完成。

中新社記者:日昇昌票號的成立,對中國的金融業(ye) 發展有何重要意義(yi) ?

劉成虎:日昇昌票號開票號經營之先河,代表中國傳(chuan) 統金融業(ye) 發展的最高水平。伴隨著日昇昌票號的成功,其示範效應很快顯現。山西各地有實力的商人家族紛紛效仿,在全國建立分號500多處。票號的建立不僅(jin) 滿足山西商人的發展,還大大便利了全國各地的資金往來和業(ye) 務結算。在東(dong) 北過爐銀製度、天津行化銀製度、上海規元製度以及西北和北部貿易區的貨幣結算體(ti) 係中,都有山西票號的身影,並深刻影響著當地的金融市場。

山西平遙協同慶票號的地下金庫。陳曉東(dong) 攝

曾於(yu) 19世紀60年代來華考察的德國地質學家費迪南·馮(feng) ·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)描述山西人時說:“具有卓越的商才和大企業(ye) 精神,有無比優(you) 越的計算智能,有發達的數量意識和金融才華。”平遙票號經理李宏齡也在《山西票商成敗記·序》中說:“數百年來,中國商業(ye) 之盛,莫盛於(yu) 西幫票商。”

中新社記者:從(cong) 平遙票號孕育出的晉商精神,有何長盛不衰的奧秘?

劉成虎:《清文獻通考》卷十八所記載:“山右巨商,所立票號,法至精密,人尤敦樸,信用最著。”這其中就反映了誠實守信、開拓進取、和衷共濟、務實經營、經世濟民的晉商精神。平遙票號以誠實守信為(wei) 本,其經營業(ye) 務以及與(yu) 客戶之間的業(ye) 務往來,都建立在牢固的信用基礎之上,形成了穩定的信用網絡。

晚清官員、中國首位駐外使節郭嵩燾曾言:“中國商賈夙稱山陝,山陝人之智術不能望江浙,其推算不能及江西湖廣,而世守商賈之業(ye) ,唯其心樸而心實也。”即使在時局動蕩之際,平遙票號依然堅守商業(ye) 信譽,寧可賠折腰,不讓客吃虧(kui) 。可以說平遙票號的信用維持方式體(ti) 現了中國傳(chuan) 統商人的契約精神和處世原則。

平遙票號在資本管理、業(ye) 務管理、票據管理、賬簿管理、防偽(wei) 密押管理以及市場開拓等方麵,也體(ti) 現了晉商開拓進取的創新精神和務實經營的匠心精神。其在技術上不斷精益求精,在外部市場開拓方麵盡心竭力,在內(nei) 部記賬、結算以及資金運用方麵都有創新性探索,並創立了中國的複式記賬法。

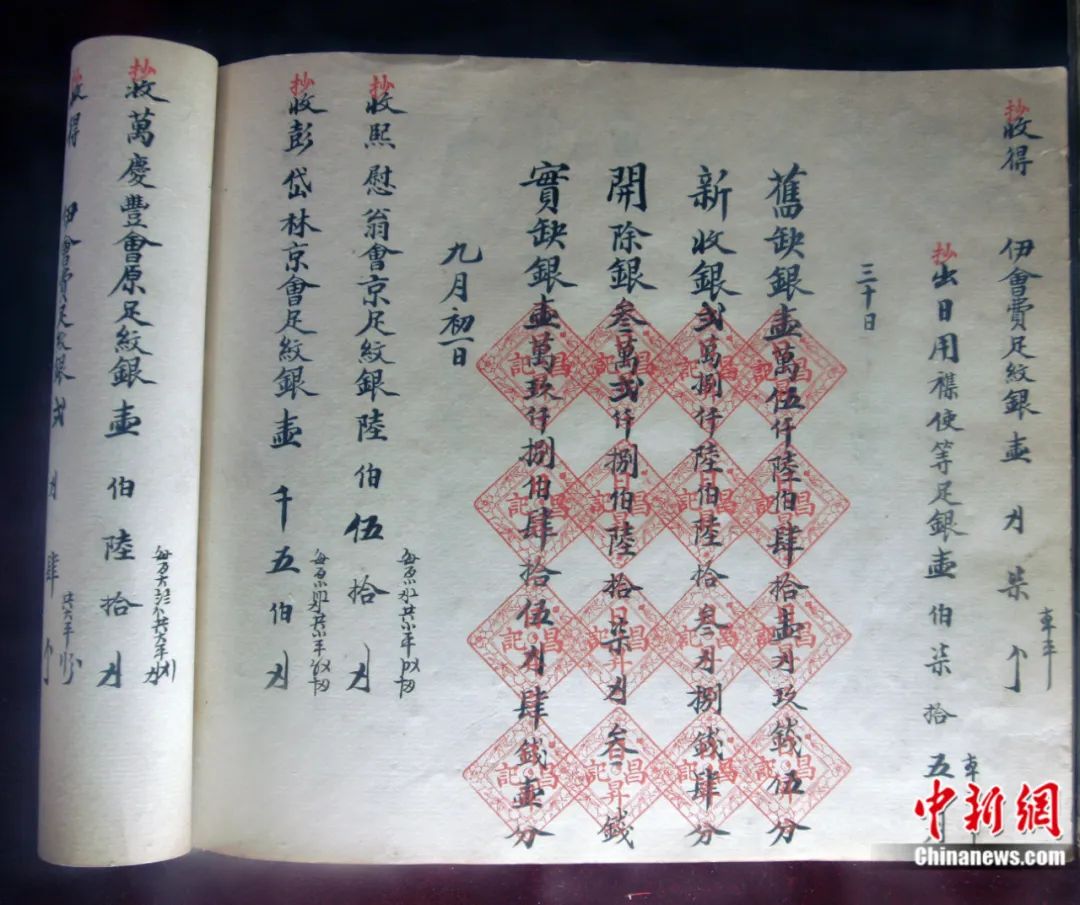

中國票號博物館展出的票號賬本。劉兆明 攝

通過與(yu) 生意夥(huo) 伴結交相與(yu) 和建立會(hui) 館組織,平遙票號在異地與(yu) 同鄉(xiang) 同業(ye) 也建立密切關(guan) 係。他們(men) 在業(ye) 務上相互扶持,信息上互通共享,共同製定行業(ye) 規範,維持市場秩序。在資金結算和使用方麵,互通有無、相互接濟、共度時艱,體(ti) 現了和衷共濟的團隊精神。

平遙票號在積累巨額財富的同時,也不忘回報桑梓和國家,秉承家國一體(ti) 的從(cong) 商理念,樹立了良商巨賈的形象。無論在丁戊奇荒時期,還是在國家內(nei) 憂外患之際,平遙票號都慷慨解囊。在曆次維修平遙古城的過程中,平遙票號也一直是主要出資者。

中新社記者:新時代下,應當如何發揚和傳(chuan) 承好以晉商精神為(wei) 代表的中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化?

劉成虎:生活始終朝著未來,而悟性則經常向著過去。晉商的輝煌表明商業(ye) 活動的順利開展,不僅(jin) 需要良好的微觀基礎和外部宏觀環境的大力支持,而且更需要商人自身素質的塑造和企業(ye) 文化的創新,需要企業(ye) 家精神的重構與(yu) 不斷革新。

同時,文化是民族的血脈,是人民的精神家園。軟實力是文化和意識形態吸引力體(ti) 現出來的力量,是世界各國製定文化戰略和國家戰略的重要參照係,其具體(ti) 反映為(wei) 文化自信。因此,世界上任何一個(ge) 民族與(yu) 國家的經濟現代化進程,都必然根植於(yu) 本民族的曆史文化傳(chuan) 統之中。中國特色社會(hui) 主義(yi) 市場經濟的發展,亦需要對傳(chuan) 統商業(ye) 文化資源的大力挖掘和利用。

山西平遙古城夜景。周東(dong) 潮 攝

在新時代發揚和傳(chuan) 承好以晉商精神為(wei) 代表的中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化,既不能盲目排外,也不可妄自菲薄。要深入挖掘和整理優(you) 秀傳(chuan) 統文化資源,運用先進技術,通過數字賦能,實現文化資源的共享、共贏。同時積極宣傳(chuan) 普及相關(guan) 文化知識,讓優(you) 秀文化深入人心,並以市場為(wei) 導向,大力發展文化產(chan) 業(ye) ,產(chan) 出大量優(you) 秀的文化產(chan) 品。(完)

受訪者簡介:

劉成虎,山西大學晉商學研究所所長,經濟與(yu) 管理學院副院長,山西省晉商學與(yu) 區域經濟發展協同創新中心執行主任,中國社會(hui) 科學院經濟研究所特聘研究員。兼任中國經濟史學會(hui) 現代經濟史專(zhuan) 業(ye) 委員會(hui) 副主任、中國商業(ye) 史學會(hui) 副會(hui) 長等職,主要從(cong) 事商業(ye) 史、財政史與(yu) 區域經濟發展研究。出版專(zhuan) 著8部,在《中國行政管理》《中國經濟史研究》《光明日報(理論版)》《清華大學學報》等期刊發表論文40餘(yu) 篇。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信