《泰戈爾詩選》:泰戈爾著;鄭振鐸譯;江蘇鳳凰文藝出版社出版。

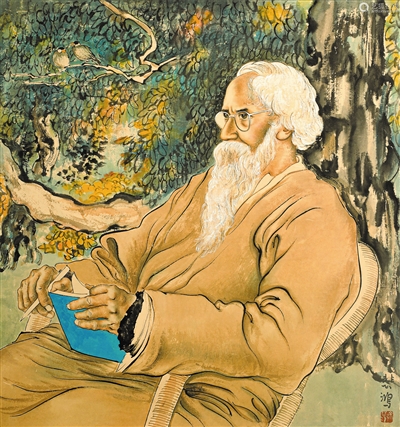

《泰戈爾像》,徐悲鴻繪。

“印度詩人泰戈爾說過:‘信念鞭策著人們(men) ,勇敢麵對未知的前途。’”7月4日,習(xi) 近平主席以視頻方式出席上海合作組織成員國元首理事會(hui) 第二十三次會(hui) 議時,引用了泰戈爾的名言。2016年,二十國集團領導人杭州峰會(hui) 期間,習(xi) 近平主席引用泰戈爾遊覽西湖時寫(xie) 下的詩句:“山站在那兒(er) ,高入雲(yun) 中,水在他的腳下,隨風飄蕩,好像請求他似的,但他高傲地不動。”

今年是泰戈爾獲得諾貝爾文學獎110周年。泰戈爾深受中國讀者喜愛,《吉檀迦利》《飛鳥集》《新月集》等詩集在國內(nei) 耳熟能詳,“天空中沒有翅膀的痕跡,但我已飛過”“當你為(wei) 錯過太陽而哭泣的時候,你也要再錯過群星了”等詩句更是家喻戶曉。

以歌賦美 以詩寄情

1913年12月,英國《圖書(shu) 月刊》評出的“最佳圖書(shu) ”名單中隻有一部詩集——《吉檀迦利》,這是泰戈爾的首部英語詩集。在為(wei) 《吉檀迦利》作序時,愛爾蘭(lan) 詩人葉芝將泰戈爾描繪成一位神秘安詳的東(dong) 方哲人,認為(wei) 其詩歌豐(feng) 富而樸素,“展現了一個(ge) 我一生夢寐以求的世界”。1912年出版後,《吉檀迦利》即蜚聲西方文壇。1913年11月,泰戈爾獲得諾貝爾文學獎,成為(wei) 第一位獲此榮譽的亞(ya) 洲作家。

“吉檀迦利”來自孟加拉語,“吉檀”是“歌”的音譯,“迦利”是“獻”的音譯,“吉檀迦利”即為(wei) “獻歌”之意。詩集共收錄103首詩歌,首尾相銜,一唱三歎,韻律優(you) 美。這些詩歌用語簡潔質樸,情感飽滿真摯,意象豐(feng) 富多變,工作與(yu) 愛情、童真與(yu) 永恒、自然與(yu) 宇宙,萬(wan) 事萬(wan) 物,皆可入詩。

除詩歌外,泰戈爾還著有13部中長篇小說、100多部短篇小說、60多部劇本,以及大量畫作和歌曲。雖涉獵文學體(ti) 裁頗多,泰戈爾最珍視和喜愛的依然是詩。他曾在不同作品中多次表示,“我隻是一個(ge) 詩人”。在詩人眼中,“我們(men) 內(nei) 心收集的歡樂(le) ,想表現時,就成為(wei) 創作”;當我們(men) 以一種積極的、創造的、美的眼光融入世界,“舊的言語剛在舌尖死去,新的音樂(le) 又從(cong) 心上迸來;舊轍方迷,新的田野又在麵前奇妙地展開”。

泰戈爾的詩作彌漫著清新、恬淡、靜謐的氛圍,但他並不遠離現實,淩空蹈虛。他認為(wei) 詩歌和藝術中“決(jue) 定性的真實是人的真實”,人類認識“美”和“真實”的最佳機遇是通過社會(hui) 生活,而真理“在鋤著枯地的農(nong) 夫那裏,在敲石的造路工人那裏……”在追尋美與(yu) 真實的過程中,泰戈爾強調“人”的重要性:隻有通過“人”,才能實現“美”。因此,他寫(xie) 道,“田野上農(nong) 民在耕地,工人在織布,漁民在撒網捕魚——他們(men) 從(cong) 事廣泛、繁複的勞動,世界依賴他們(men) 向前邁進”“人類生命受到祝福值得稱讚”。他肯定人的價(jia) 值,強調重視個(ge) 體(ti) 作用,“我應當自己發揚光大,四周放射”“你我組成的偉(wei) 麗(li) 的行列,布滿了天空”。泰戈爾對人類和世界充滿了愛,他說,“我一生/用全部身心/執著地熱愛/田野的光影。我的愛/飽含無垠的赤熱的希望,把自己的語言/撒在無限的藍天”“滿懷熱望而來,留下博愛而歸”……對人的肯定與(yu) 關(guan) 懷、對美的追求和讚頌以及真摯的博愛精神洋溢字裏行間,令泰戈爾的詩作至今仍為(wei) 世界各國讀者喜愛。

熱愛中國 視如故鄉(xiang)

泰戈爾創辦的印度國際大學圖書(shu) 館裏,珍藏著一本由英國漢學家亞(ya) 瑟·韋利翻譯的《漢詩一百七十首》,書(shu) 頁留有泰戈爾的親(qin) 筆注解。自幼,詩人便對中國懷有好感。1898年,他在一篇散文中闡述了對東(dong) 方文化和中國文化的認識與(yu) 喜愛。他認為(wei) 中國文化的特點之一是熱愛世界,中國人“抱著堅決(jue) 執著的態度愛這個(ge) 世界,愛你們(men) 周圍的物質的東(dong) 西,這是真的;但你們(men) 並不把自己的占有物用排斥、壟斷的圍牆包圍起來”。他還盛讚中國藝術“偉(wei) 大與(yu) 瑰麗(li) ”,從(cong) 中可以看到事物的內(nei) 在靈魂。

泰戈爾尤其熱愛中國傳(chuan) 統文化,他曾說“到中國,便像回故鄉(xiang) 一樣”。他熟讀《道德經》,對老子有著深入研究。1930年在牛津大學演講時,泰戈爾多次引用《道德經》,如“歿身不殆”“有德司契,無德司徹”等,他認為(wei) 其中蘊含著生命如何臻於(yu) 和諧的智慧,以及如何在修身立己方麵具有無言的優(you) 雅。

中國古代詩人裏,泰戈爾尤愛李白。在他心中,李白是一位現代詩人,因為(wei) “現代”意味著永遠充滿熱愛,熱情看待世界並獲得超然的快樂(le) 。他說:“中國詩人李白創作的詩已有上千年的曆史,但他仍不失為(wei) 現代詩人。”無論是“問餘(yu) 何意棲碧山,笑而不答心自閑”,還是“淥水淨素月,月明白鷺飛”,都是泰戈爾心目中優(you) 美的“現代詩”。他十分喜愛李白的《長幹行》:“早晚下三巴,預將書(shu) 報家。相迎不道遠,直至長風沙。”詩的內(nei) 容道似尋常,然而其中情感自然、情味充沛,具有超越時空的感染力。

不懂中文,是詩人曾經多次表達的遺憾。現場欣賞梅蘭(lan) 芳表演的京劇《洛神》後,泰戈爾對其表演藝術讚歎不已,用毛筆以孟加拉語題詩一首贈給對方:“親(qin) 愛的,你用我不懂的/語言的麵紗/遮蓋著你的容顏/正像那遙望如同一脈/飄渺的雲(yun) 霞/被水霧籠罩著的峰巒”。全詩情感浪漫,言辭真摯,表達了《洛神》給詩人帶來的心靈審美享受,也比喻性道出他因語言障礙難以完全理解人物複雜內(nei) 心、無法充分領悟京劇藝術真諦的遺憾心情。

延續友誼 中印使者

1924年,泰戈爾搭乘的客輪在上海匯山碼頭緩緩靠岸,碼頭上擠滿前來歡迎的中國文藝界人士。這是泰戈爾期待已久的首次訪華之旅。

徐誌摩擔任泰戈爾此行的翻譯,亦是他在中國的“忘年交”。1923年,徐誌摩成立文學社團新月社,名稱正是受《新月集》啟發。在杭州期間,徐誌摩陪泰戈爾遊覽西湖山水,二人吟詩、論詩、寫(xie) 詩,其樂(le) 無窮。泰戈爾回國後,兩(liang) 人保持書(shu) 信來往,惺惺相惜。徐誌摩在信中稱泰戈爾為(wei) “大哥”,泰戈爾則精心為(wei) 徐誌摩取選了一個(ge) 優(you) 美的孟加拉語名字“素思瑪”,意為(wei) 雅士。2010年,中印建交60年之際,印度贈送的泰戈爾銅像就被安放在位於(yu) 上海的徐誌摩故居附近,以紀念兩(liang) 人間的深厚友誼。

此次訪華於(yu) 北京停留期間,恰逢泰戈爾的生日。新月社同仁在當晚演出了泰戈爾創作的戲劇《齊德拉》,梁啟超則在祝壽會(hui) 上將“竺震旦”這個(ge) 中國名字贈予泰戈爾。“竺”即“天竺”,是印度的別稱,“震旦”則是印度古代對中國的別稱。泰戈爾對這個(ge) 名字十分喜愛,1941年,他重病纏身時在病榻上深情回憶:“我起了一個(ge) 中國名字,穿上中國衣服,我深深地體(ti) 會(hui) 到,哪裏有朋友,哪裏就有新生。”

1937年,印度國際大學建立中國學院,學院落成典禮選於(yu) 孟加拉曆新年舉(ju) 行。在典禮上,泰戈爾作了長篇演講《中國和印度》,回溯了中印兩(liang) 國間的友誼交往與(yu) 文化往來。此後,中國學院成為(wei) 中印之間開展文化交流的重要橋梁,多位中國學者、藝術家來這裏講學、創作,例如畫家徐悲鴻曾在此創作泰戈爾和甘地的肖像,以及《愚公移山》等作品;文學家和翻譯家金克木也曾在此訪學。

2021年5月,“紀念泰戈爾誕辰160周年”詩歌吟誦會(hui) 於(yu) 線上舉(ju) 行,上海市晉元高級中學與(yu) 印度新德裏泰戈爾國際學校的師生們(men) 通過泰戈爾的詩歌傳(chuan) 遞友誼與(yu) 關(guan) 愛。

在印度,泰戈爾數次憶起他在長江之上所見美景:清晨的江上白帆點點,一艘艘木船在江麵揚帆疾駛,一幅生命自由運動的壯麗(li) 畫卷油然而生。他在這幅畫卷中感受到生命的活力,進入廣闊的人類世界。終其一生,泰戈爾對中國懷有深厚情誼,期望自己能夠成為(wei) 延續中印友誼的使者;中國讀者對泰戈爾的熱愛,令詩人的文學生命持續煥發光彩,也賦予了詩人所渴望的理解與(yu) 愛。

(作者為(wei) 北京外國語大學亞(ya) 洲學院教授)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信