中新社拉薩9月4日電 題:《格薩爾》為(wei) 何有“東(dong) 方荷馬史詩”之稱?

——專(zhuan) 訪西藏大學原藏學研究所藏族曆史文化研究室主任巴桑

中新社記者 趙朗

近日動畫電影《雪域少年》上映,將世界上迄今演唱篇幅最長的史詩《格薩爾》改編搬上熒幕,讓人們(men) 以電影藝術方式了解傳(chuan) 承千年的藏民族英雄故事。《格薩爾》為(wei) 何被稱為(wei) “東(dong) 方荷馬史詩”?它又如何形塑中華民族文化?它的搶救性保護和傳(chuan) 承發展為(wei) 世人帶來哪些啟悟?近日,西藏大學原藏學研究所藏族曆史文化研究室主任巴桑接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,對此作出解答。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:《格薩爾》史詩講述了怎樣的故事?它何以被稱為(wei) “東(dong) 方荷馬史詩”?

巴桑:這部史詩不僅(jin) 在西藏家喻戶曉,在青海、四川、雲(yun) 南、甘肅,乃至內(nei) 蒙古等地都廣為(wei) 流傳(chuan) 。它主要講述了格薩爾從(cong) 天界下凡人間,降服妖魔、除暴安良、救扶貧弱、反抗壓迫、造福百姓的英雄故事。從(cong) 史詩體(ti) 量看,《荷馬史詩》共24卷,約3萬(wan) 行詩行。而《格薩爾》史詩共120多部,100多萬(wan) 行詩行,至少2000萬(wan) 字,從(cong) 篇幅看,遠超世界幾大史詩總和。

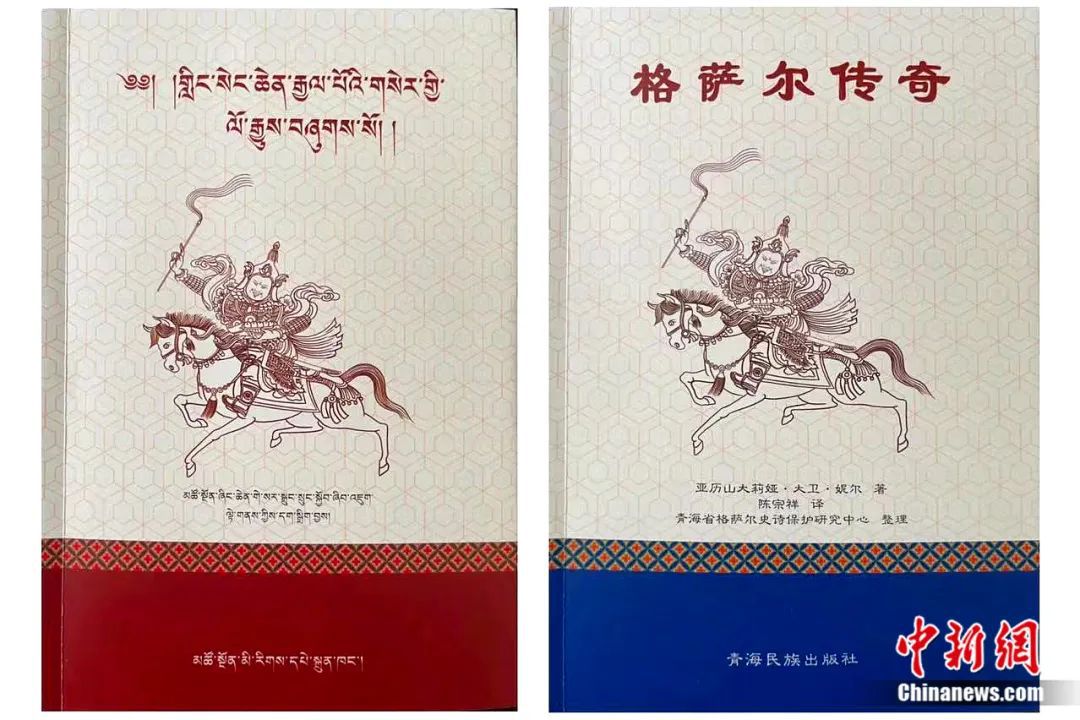

由青海民族出版社出版的《格薩爾》史詩原始手抄本《格薩爾王傳(chuan) ·化隆分章本》(藏文)和珍貴漢譯資料本《格薩爾傳(chuan) 奇》。巷欠才讓 攝

這部史詩代表著藏族民間文化與(yu) 口頭敘事傳(chuan) 統的最高成就,是研究古代少數民族社會(hui) 曆史、民族交往、道德觀念、民風民俗等文化的一部百科全書(shu) 。

《格薩爾》史詩傳(chuan) 承方式屬於(yu) “活態”傳(chuan) 承,“活態”傳(chuan) 承的說唱藝人又多為(wei) 被賦予神秘感的“神授”藝人。這類說唱藝人極為(wei) 特殊,或大病一場又或是做夢醒來,便能說唱史詩。除了所謂的“神授”藝人,傳(chuan) 承藝人還包括掘藏藝人、圓光藝人、聞知藝人、吟誦藝人等。說唱藝人更多來自如西藏那曲、青海玉樹等牧區。

自古代到近代,眾(zhong) 多說唱藝人的出現和傳(chuan) 承,也讓我們(men) 了解了《格薩爾》史詩的清晰脈絡。

2023年8月9日,那曲賽馬節上,格薩爾說唱藝人登台演出。趙朗 攝

中新社記者:《格薩爾》史詩如何形塑中華民族文化,其又是如何形塑中華民族精神的?

巴桑:個(ge) 人認為(wei) ,中華各民族文化間共同點在於(yu) 維護民族團結、祖國統一的愛國主義(yi) 思想。《格薩爾》史詩作為(wei) 中華民族文化的重要組成部分,《格薩爾王傳(chuan) ·加嶺傳(chuan) 奇》反複歌頌的漢藏友誼便是愛國主義(yi) 觀念的一種體(ti) 現。詩中有不少內(nei) 容直接唱出了這一主題。如,擠奶姑娘為(wei) 格薩爾的謀臣穆彎圓夢時唱道:“大臣向宛的帳頂上,有一匹漢綢飄起,那漢地白綢出現在藏地,象征著漢藏兩(liang) 家的友誼。”

整部《格薩爾》史詩的內(nei) 容雖然有著不同時代、不同地區的烙印,但其主旋律是期望民眾(zhong) 安居樂(le) 業(ye) ,天下安樂(le) 祥和。在向其他民族傳(chuan) 播的過程中,《格薩爾》既從(cong) 這些民族地區吸收了豐(feng) 富的文化營養(yang) ,又反向輸送了藏文化的諸多因子。

從(cong) 這個(ge) 意義(yi) 上說,《格薩爾》不僅(jin) 是藏文化的百科全書(shu) ,也是中華文化的一麵多棱鏡。史詩通過格薩爾南北征戰、降服妖魔的故事主線,展現了當時各部落之間的交往交流交融過程。目的就是造福百姓,最終實現和平安寧的美好願景。

中華民族精神由中華各族兒(er) 女共同創造,格薩爾精神是中華民族精神的局部折射。向往和平是格薩爾精神的內(nei) 核,具有普世性、利他性。也與(yu) 鑄牢中華民族共同體(ti) 意識和人類命運共同體(ti) 意識,促進各民族之間交往交流交融的文化理念契合。

取材於(yu) 藏族英雄史詩《格薩爾王傳(chuan) 》的大型原創民族舞劇《英雄格薩爾》演出劇照。安源 攝

中新社記者:西藏和平解放以來,中央投入大量資金組織開展大規模民間藝人普查、版本搜集和有關(guan) 傳(chuan) 說等搶救性保護工作,目前取得了怎樣的成果?

巴桑:新中國成立後,《格薩爾》史詩被列為(wei) 國家哲學社會(hui) 科學“六五”“七五”“八五”等規劃重點科研項目。特別是改革開放以來,《格薩爾》研究從(cong) 民族地區走向全國乃至世界,擴大了《格薩爾》史詩的影響力,也改變了中國史詩研究的落後狀況。

20世紀80年代,全國《格薩爾》工作領導小組及其辦公室成立,這一“口傳(chuan) ”文化藝術也從(cong) 山間、荒野、草原走到曆史舞台的聚光燈下。

巴桑在做《格薩爾》史詩整理工作。貢嘎來鬆 攝

就西藏大學而言,在1978年(原西藏師範學院)便成立了《格薩爾》文化搶救小組,如今發展成為(wei) 西藏大學格薩爾研究室。此前一直跟蹤記錄“國寶級”格薩爾說唱藝人紮巴,搶救了紮巴藝人的說唱錄音近1000小時,計25部,至今已出版17部。

另一位是斯塔多吉,據說他在8歲的一天夢醒後便能說唱《格薩爾》史詩,已錄製完成了335個(ge) 小時,出版了兩(liang) 部斯塔多吉《格薩爾》說唱本。他接受現代教育,在西藏大學完成了大學本科、碩士研究生教育,通藏漢兩(liang) 種語言文字。他研究總結自己說唱格薩爾的經曆,已成為(wei) 現代研究型格薩爾傳(chuan) 承人。

格薩爾研究室從(cong) 錄音到影像,長期係統記錄兩(liang) 位藝人的說唱經曆,這對於(yu) 學術研究極為(wei) 有益。

青海省雜多縣第二民族完全小學的學生表演格薩爾史詩說唱藝術。蘇丹 攝

中新社記者:口傳(chuan) 文學較易失傳(chuan) ,是什麽(me) 原因讓《格薩爾》史詩代代傳(chuan) 承且成為(wei) 如今的世界非物質文化遺產(chan) ?如何更好傳(chuan) 承《格薩爾》史詩?

巴桑:《格薩爾》史詩是藏族人民集體(ti) 創作的傑出英雄史詩,以樸實、通俗易懂的語言,用散韻結合形式記錄下來,民間基礎非常紮實,口傳(chuan) 也是《格薩爾》史詩最初的傳(chuan) 播形式,至今仍存在,這種形式也是《格薩爾》史詩傳(chuan) 播發展的活力和根基。

當然我們(men) 也必須關(guan) 注到,現代化、信息化語境變遷,傳(chuan) 統的口傳(chuan) 形式最終是否會(hui) 消失?曾有不少學者,對於(yu) 藝人口傳(chuan) 藝能消失做過分析研究,也提出不少對於(yu) 藝人原生態環境保護的措施,但仍未達成共識。

另外,國家在《格薩爾》史詩的搶救性記錄、普查藝人方麵做了大量工作,這是有目共睹的。目前,史詩的數據化、出版均與(yu) 這些工作密不可分。

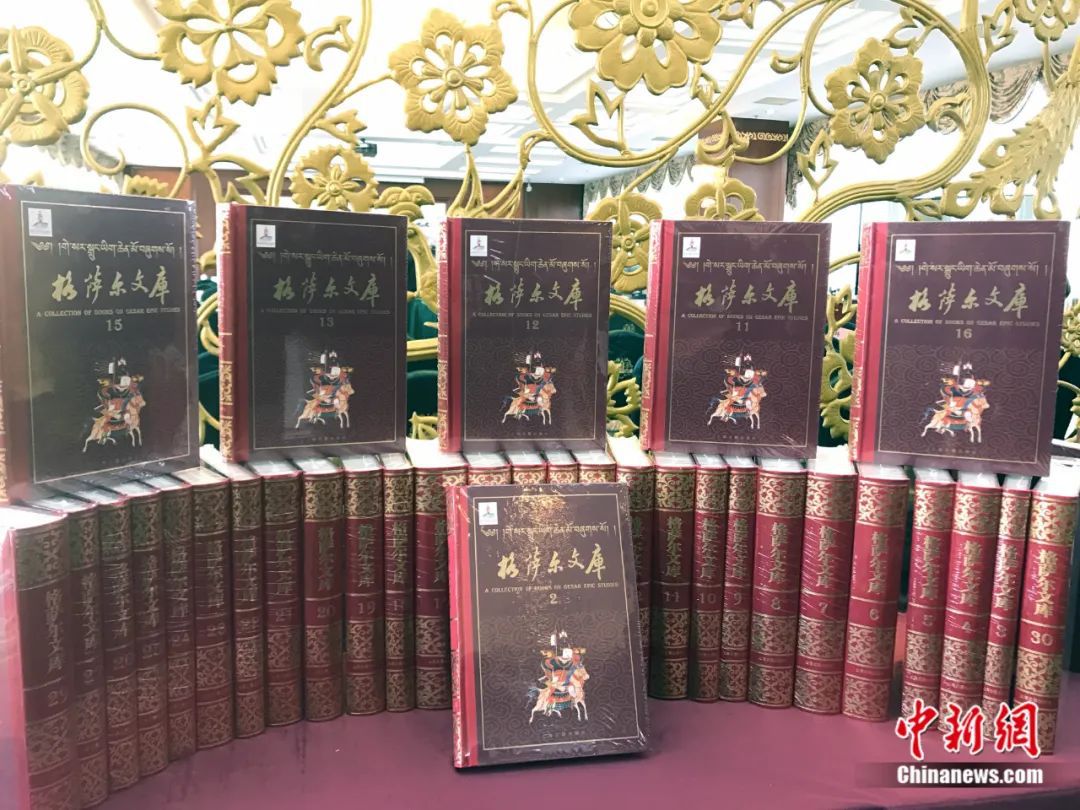

2019年3月,含多民族、多語種、三卷30冊(ce) 約2500萬(wan) 字的《格薩爾文庫》在北京出版發布。邢利宇 攝

《格薩爾》史詩已傳(chuan) 播到世界很多國家,其中不少內(nei) 容被翻譯成英、俄、德、法、日、尼泊爾等國語言文字。

現在也有藝人通過當下流行的網絡直播方式傳(chuan) 播這部史詩,但僅(jin) 是片段傳(chuan) 播,又局限於(yu) 語言,但也不失為(wei) 一種傳(chuan) 播方式。

最近改編自《格薩爾》的動畫電影《雪域少年》登上熒幕。這部電影不囿於(yu) 語言限製,讓史詩從(cong) 有限範圍走進大眾(zhong) 視野,被更多人關(guan) 注到。當然,也不隻是《格薩爾》,任何優(you) 秀文化的傳(chuan) 播,同樣需要創新形式,打破語言壁壘。(完)

受訪者簡介:

西藏大學原藏學研究所藏族曆史文化研究室主任巴桑

巴桑,西藏大學原藏學研究所藏族曆史文化研究室主任,從(cong) 事藏族曆史文化與(yu) 格薩爾史詩研究,先後出版了《吉日珊瑚》、《安定四元》《森瑪馬宗》《斯塔多吉格薩爾專(zhuan) 輯》《中華史詩—斯塔多吉格薩爾說唱》等。在《西藏大學學報》等核心期刊上發表學術論文十餘(yu) 篇。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信