中新社雅加達10月18日電 題:印尼有座“團圓橋”

中新社記者 尹寧 李誌全

十月的北莫羅瓦利已進入旱季,天氣日漸炎熱。哈德威駕駛滿載紅色棕櫚果的綠色小貨車行駛在平坦的道路上,嘴裏不時哼著小曲。

這個(ge) 皮膚黝黑的男子是印尼東(dong) 南蘇拉威西省北莫羅瓦利縣一個(ge) 萬(wan) 畝(mu) 棕櫚林種植戶。放在以前,尤其到了棕櫚果采摘季,哈德威總是很慌忙,皺著的眉頭似乎從(cong) 未舒展。

讓哈德威不知所措的是貫穿當地三個(ge) 村落的拉阿河。這條河為(wei) 村民們(men) 提供了豐(feng) 富的水源和漁業(ye) 資源,但也成為(wei) 三個(ge) 村落相互通行的“天塹”。哈德威清楚,一旦錯過了采摘時間,棕櫚果運不出,果子就將在樹上腐爛,他會(hui) 蒙受一大筆損失。

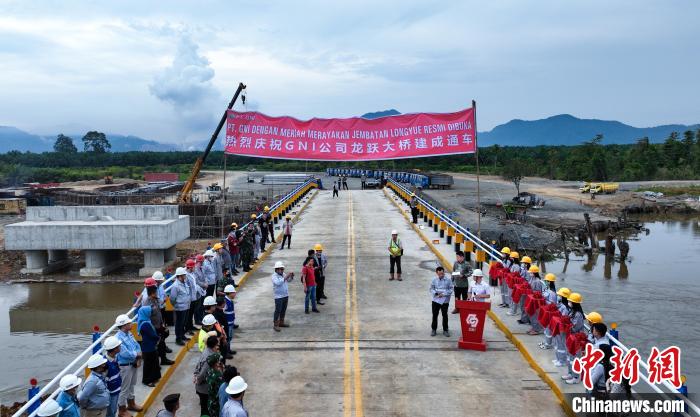

圖為(wei) 2022年9月,村民眼中的“團圓橋”通車時的場景。(德龍工業(ye) 園供圖)

2022年,在中國傳(chuan) 統中秋節,一座混凝土澆築、鋼結構架設的單幅大橋落成通車,供兩(liang) 岸車輛和行人免費通行。哈德威說,他再也不用因為(wei) 運輸棕櫚果的問題犯愁了。

這座橋由印尼德龍工業(ye) 園投資400億(yi) 印尼盾(約合人民幣1900萬(wan) 元)捐建。該工業(ye) 園總經理助理徐捷告訴記者,在沒有這座橋之前,當地村民通行途徑有兩(liang) 個(ge) ,要麽(me) 搭乘擺渡船,要麽(me) 繞行其他道路。無論是哪一種,都很不方便。

今年五月,該橋旁邊又架起一座標準更高的大橋。湍急的拉阿河上,雙橋並立,橫跨兩(liang) 岸。橋通了、路順了,哈德威們(men) 的笑臉又回來了。這兩(liang) 座橋也被村民們(men) 親(qin) 切地稱為(wei) “團圓橋”。

在印尼德龍工業(ye) 園董事長周淵看來,兩(liang) 座橋不僅(jin) 方便了周邊村民,也是企業(ye) 秉持“一帶一路”共商共建共享理念的具體(ti) 實踐。

2013年共建“一帶一路”倡議提出後,印尼與(yu) 中國在此框架下加強互動合作。自2015年破土動工以來,德龍工業(ye) 園累計幫助當地修建公路總長15公裏、搭建橋梁20座。因為(wei) 道路的修通,在園區周邊的村落,水泥道路兩(liang) 旁冒出不少商鋪、餐館,成為(wei) 當地的“陸上經濟帶”。

今年9月,德龍工業(ye) 園肯達裏基地一角。中新社記者 尹寧 攝

在位於(yu) 東(dong) 南蘇拉威西省德龍工業(ye) 園的肯達裏基地,遠處青山如黛、藍天白雲(yun) ,一座現代化的工業(ye) 園區拔地而起。寬敞的廠房內(nei) ,工人們(men) 正在忙碌。

“外界可能無法想象,過去這裏是一片沼澤地。”印尼德龍工業(ye) 園VDNI公司副總經理徐超看著眼前的園區深有感觸。作為(wei) “資深員工”,他見證了基地從(cong) 一片沼澤發展到年產(chan) 數百萬(wan) 噸鎳鐵的工業(ye) 園。

園區10多公裏外的德龍專(zhuan) 用肯達裏散貨碼頭附近停泊著幾十艘大小船隻,一片繁忙景象。記者在這裏看到,起重機正將園區生產(chan) 的鎳鐵塊和不鏽鋼鋼坯搬運到貨輪上。據悉,這裏年吞吐量超過5000萬(wan) 噸。

今年9月,圖為(wei) 德龍專(zhuan) 用肯達裏散貨碼頭一角。中新社記者 尹寧 攝

來自東(dong) 爪哇省巴蘇魯安的達尼,從(cong) 小就迷戀中國文化,迷戀中國的“武俠(xia) ”和“江湖”。他還給自己取了“一個(ge) 很厲害的名字‘楊過’”,這是金庸小說中的人物。

楊過曾前往中國徐州留學,兩(liang) 年前入職印尼德龍工業(ye) 園OSS公司,目前擔任煉鐵二分廠行車大班長兼翻譯。“這是一家超大的礦業(ye) 公司,在國際上非常知名。”楊過為(wei) 此感到自豪。

“到這裏工作後,我和妻子還有三個(ge) 孩子從(cong) 簡易木板房搬進了公寓,還買(mai) 了一輛屬於(yu) 自己的摩托車。”一位叫達馬迪的員工說。

楊過和達馬迪的故事正是德龍工業(ye) 園三萬(wan) 多名印尼員工的縮影。

園區不僅(jin) 帶動就業(ye) ,還傳(chuan) 授技術培養(yang) 人才。就在今年8月,德龍理工學院迎來首批120名新生。該院院長漢納表示,這將有助於(yu) 提高印尼本地工人技能水平,培養(yang) 印尼鎳產(chan) 業(ye) 發展所需的應用型人才。

印尼總統佐科2021年12月考察德龍工業(ye) 園時,曾感謝中國企業(ye) 幫助印尼顯著提高了產(chan) 品附加值,不但給當地帶來數以萬(wan) 計的就業(ye) 崗位,還對印尼的稅收和創匯作出巨大貢獻。

“我們(men) 在用實際行動走進印尼、融入印尼。”周淵表示,包括德龍在內(nei) 的中資企業(ye) 用中國技術助推了印尼鎳產(chan) 業(ye) 升級;另一方麵,也要修建更多“團圓橋”“民心路”,讓當地民眾(zhong) 擁有實實在在的獲得感。(完)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

- 沿“路”看中東丨“書中畫、波斯藍” 萬裏千年的中伊文明邂逅

- 生成式AI出版學術圖書實驗顯示:節省時間潛力大 人工指導很重要

- 絲路青年說(二)|“一帶一路”上的“青年突擊隊”

- (台青話融合)創業台青吳偉誠的“詩與遠方”:通過國漫IP打造中華文化全球魅力

- 菲律賓投資署:馬科斯總統出訪帶動大量歐洲對菲投資

- 葡中工商會秘書長伯納德·門迪亞:”一帶一路”十周年 成果有目共睹

- 法國參議員:沒有理由不參與共建“一帶一路”倡議

- 剛果(金)記者:“一帶一路”倡議在剛果(金)深受歡迎

- (“一帶一路”高峰論壇)多國政要:願攜手共助“一帶一路”惠及各自人民

- (“一帶一路”高峰論壇)多國官員聚焦海洋合作:危機麵前沒有人是孤島

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信