中新社天津11月22日電 題:全球視野下,如何“讓文字回家”?

——專(zhuan) 訪海外華人女作家曾曉文

作者 楊子煬 周亞(ya) 強 王在禦

隨著近年從(cong) 中國大陸去往海外的留學生、移民增多,海外華文文學創作出現新景觀。這批新移民作家群的出現,為(wei) 海外華文文學帶來新生機,其作品一定程度上顯示了海外華文文學的新成果和新水平,正在產(chan) 生越來越大的影響。

近日,海外新移民女性文學代表人物、雙語作家、美國中文作家協會(hui) 顧問、加拿大中國筆會(hui) 前會(hui) 長曾曉文做客天津比較文學學會(hui) ,就“文字回家”主題展開討論,中新社“東(dong) 西問”就相關(guan) 問題對其進行專(zhuan) 訪。曾曉文表示,走向新世紀的新移民作家身在海外、心懷祖(籍)國,不僅(jin) 是“鄉(xiang) 愁文學”的代言者,也開始關(guan) 注人類的共同命運。新移民文學構成了世界華文文學的重要篇章,豐(feng) 富了中華民族的世界品格。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:今次座談會(hui) 的主題是“讓文字回家”。作為(wei) 海外新移民女性文學的代表人物、雙語作家,您怎麽(me) 理解這一主題?

曾曉文:“讓文字回家”,字麵意思就是用漢字鋪就回鄉(xiang) 路。鄉(xiang) 愁是華文文學能在海外開花結果的重要原因,幾乎每個(ge) 海外華文作家的初期創作都帶著“鄉(xiang) 愁”印記。

我的生活經曆比較能代表我們(men) 這一輩海外新移民作家從(cong) “漂泊流浪”到“落地生根”的轉變。這些年裏始終貫穿我生活軌跡的,就是文學。文學在很多時候是讓人爬出精神低穀所攀援的青藤。

我覺得海外華文作家——包括我自己——很多作品其實是記憶中的故國和故土、尤其是童年和青少年時代的一些經曆。我們(men) 的創作是背負靈魂回家、背載中華文化遺產(chan) ,永遠行走在回家路上。我們(men) 懷抱著思鄉(xiang) 戀土、企盼團圓的鄉(xiang) 情鄉(xiang) 誼,提筆抒懷,以文發聲,創作出來的小說、詩歌、散文,都是文化自覺的真實體(ti) 現,是生存意誌的鮮活體(ti) 現。

曾曉文(中)參加由天津市比較文學學會(hui) 主辦的“文字回家”主題討論會(hui) 。王在禦 攝

中新社記者:您說自己是受外國文學的滋養(yang) 和中國文學的傳(chuan) 承,這種滋養(yang) 和傳(chuan) 承,是如何用作品來體(ti) 現的?

曾曉文:有這樣一個(ge) 說法,新移民作家在走上新大陸時,就變成了一張白紙,來畫最新最美的畫。其實我覺得,我們(men) 不是一張白紙,而是一張宣紙,從(cong) 一開始就已經浸染了中國文化各種色彩,隻是在走向外麵世界的時候,增添了新色彩、擁有了新圖像,產(chan) 生了更多認識,尤其是對中國文化的觀望和對西方文化的理解,並在這兩(liang) 種文化間達到一種奇妙境界。

這些年,我的作品比較堅持中西文化的交融,尋求共同價(jia) 值。我的心聲可能代表在海外寫(xie) 作的很多人的心聲,就是希望寫(xie) 下的悲歡離合能讓同胞看到讀到。因為(wei) 不管發生在哪個(ge) 社會(hui) 哪個(ge) 角落的故事,都有人類的共性,哪怕是發生在加拿大一個(ge) 幾千人的小鎮上的一個(ge) 故事,比如在我的短篇小說《穿粉紅襯衫的巨人男孩》中,人物之間的關(guan) 係也具有一定普遍性。

中新社記者:您這一代新移民作家大多用中文寫(xie) 作,近幾年新興(xing) 的新移民第二代作家多用英文寫(xie) 作。您說過,用中文寫(xie) 作離家更近,那會(hui) 不會(hui) 離國際化遠一些?

曾曉文:我不這樣認為(wei) 。文學是用個(ge) 人獨有的語言尋找人性共同點。在國際化這個(ge) 問題上,並不在於(yu) 寫(xie) 作到底用什麽(me) 語言或方式,而主要在於(yu) “心”和“根”在何方。目的和出發點是最重要的。真正把握好文字的精髓,讓文學有根,那麽(me) 即使你走得再遠,也還是可以離家很近、離國際化很近。

“越是民族的,就越是世界的”,在我看來,隻要是在表現共同價(jia) 值,表現人類最深層的對真善美的渴望,就不會(hui) 離國際化遠。

2011年,來自世界五大洲三十多個(ge) 國家和地區的海內(nei) 外華人作家、學者,參加完在廣州舉(ju) 辦的世界華文文學研討會(hui) 後,來到福建漳州,參觀南靖土樓群。王東(dong) 明 攝

中新社記者:作為(wei) 第一代新移民作家,您認為(wei) 海外華文文學關(guan) 注的角度發生了哪些變化?

曾曉文:近年來,海外華文文學的創作和研究都在發生變化。海外華文文學已逐漸告別“懷舊”與(yu) “思鄉(xiang) ”,從(cong) 早期的“海外傷(shang) 痕文學”描寫(xie) 個(ge) 人沉淪、奮鬥、發跡的傳(chuan) 奇故事,逐漸走向對文化交融、生命尊嚴(yan) 與(yu) 價(jia) 值等的探討,展現出世界性和跨文化性;在藝術表現上,從(cong) 選擇華裔的單純視角轉向跨族裔的雙重視角、甚至多重視角,力圖實現平等對話。

加拿大大多倫(lun) 多地區以東(dong) 的卡沃薩湖市(Kawartha Lakes),市民在一條充滿秋意的棧道騎行休閑。餘(yu) 瑞冬 攝

中新社記者:目前海外華文文學發展有何困擾和機遇?

曾曉文:華文文學具有異質的文化內(nei) 涵,有新鮮活潑的、多元別致的文化要素,成為(wei) 中國本土讀者了解異國文化的重要途徑,也成為(wei) 海外僑(qiao) 胞重溫祖(籍)國語言文化的重要陣地,還能為(wei) 那些懂漢語的外國人打開一扇透視中華文化的窗口。

海外華文文學目前進入了一個(ge) 生機勃勃、方興(xing) 未艾的時期,近20年來有了巨大進步,但仍應看到其中的缺憾或不足。海外華文文學創作者應不斷提高創作水平,打造能享譽世界的精品力作。

當下海外華文文學創作,存在著某些困擾,比如:全球化帶來了新移民的特殊處境,這一處境下,一個(ge) 具有多重身份的人,如何依靠文字來獲得認同感?在感知多種文化之間的割裂和碰撞的同時,如何在創作中抵達平衡和平和的境界?此外,海外華文文學也麵臨(lin) 提高藝術品質、推廣華文教育以及分享優(you) 秀成果等層麵的挑戰。

對海外華文文學的期望,伴隨中國國際地位的提高、全球範圍內(nei) “中國熱”“漢語熱”的出現而持續升溫,這種獨特機遇能為(wei) 世界華文文學的創作與(yu) 研究提供十分有利的條件和環境。

2023年9月,加拿大大多倫(lun) 多地區萬(wan) 錦市,加拿大舞蹈藝術聯盟舉(ju) 辦首屆舞蹈大賽。圖為(wei) 一支中國舞兒(er) 童組參賽隊進行表演。餘(yu) 瑞冬 攝

中新社記者:您在創作的同時也翻譯外文作品。在當今中西文化交流日益頻繁、差異與(yu) 碰撞又無時不在的情況下,怎樣才能讓中國的優(you) 秀文學作品為(wei) 西方讀者接受?

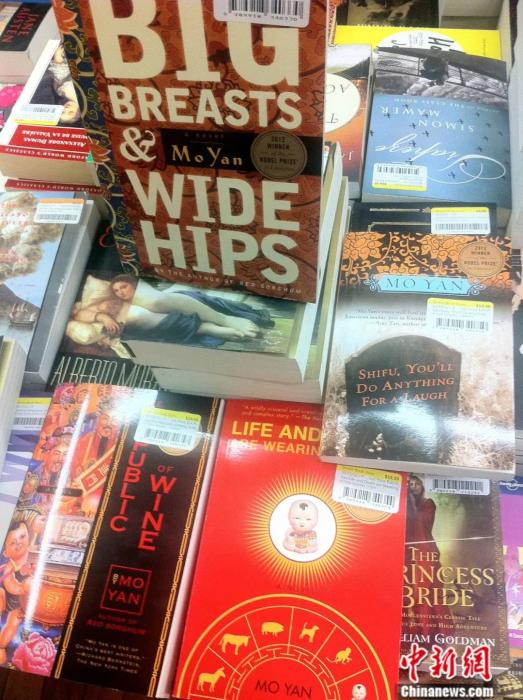

曾曉文:隨著莫言獲得諾貝爾文學獎,越來越多中國現當代作家開始走出國門,受到世界關(guan) 注。在內(nei) 容方麵,西方讀者對中國近現代史中的一些大事件感興(xing) 趣,偏好有反思性、批判色彩的作品,希望由此關(guan) 注中國的發展變化。此外,西方讀者對中國少數民族題材作品也十分感興(xing) 趣。

翻譯是中國現當代文學作品乃至中國文化“走出去”麵臨(lin) 的重要問題。莫言在2012年獲得諾貝爾文學獎時就表示,他獲獎離不開各國翻譯工作者的創造性工作,“正是因為(wei) 有了他們(men) 這樣的勞動,文學才可以變成世界性的文學”。

2012年10月21日,莫言的《豐(feng) 乳肥臀》《酒國》等多部作品英文版正在紐約一家書(shu) 店上架出售,每本書(shu) 的封麵都印有“2012年諾貝爾文學獎獲得者”字樣。李洋 攝

但讓中國作家寫(xie) 作時考慮到全球讀者是不現實的,也是不正確的。中國文學有自己的曆史傳(chuan) 統,中國作家有自己的想法。首先應該讓作家把自己的想法表達出來,然後再考慮翻譯問題。“譯寫(xie) ”應在“忠實”原著大意的原則下,對文字和結構進行有效處理。英語讀者對清晰、流暢十分重視,增刪如何得當,涉及我們(men) 對其他文化了解的程度,涉及價(jia) 值觀的異同。翻譯者應當深刻了解其他文化,才能避免貽笑大方。(完)

受訪者簡介:

曾曉文,作家、編劇,現居加拿大,曾任加拿大中國筆會(hui) 會(hui) 長。從(cong) 1990年代初開始發表作品,已出版《夢斷得克薩斯》等4部長篇小說,《愛不動了》等6部小說集、散文集。擔任過30集電視劇《錯放你的手》編劇。原創作品逾兩(liang) 百萬(wan) 字,有作品選入中國小說學會(hui) “中國小說排行榜”,部分作品譯成英文出版,獲《聯合報》文學獎、《中國作家》鄂爾多斯文學獎、全球華文散文大賽獎等多個(ge) 獎項。英語原創作品進入加拿大廣播公司2022年非虛構獎長名單。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信