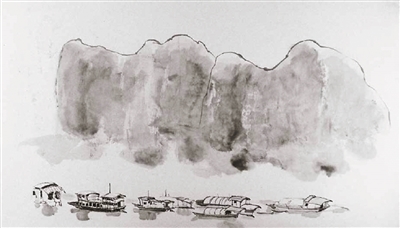

《長江》

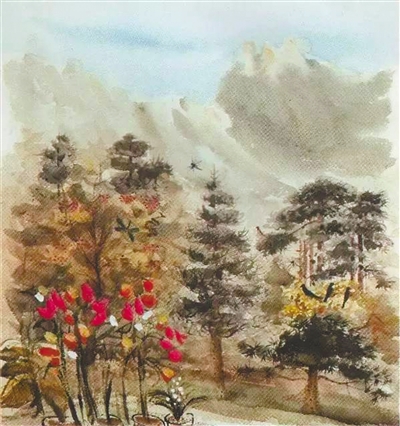

《廬山》

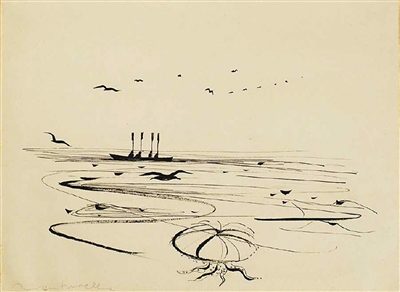

《歸來》

《和平的肖像》

10月14日至24日,“中國記憶——智利畫家何塞·萬(wan) 徒勒裏攝影及速寫(xie) 展”在中國美術館舉(ju) 辦,全麵展示了畫家筆下跨越時間和距離的藝術共鳴與(yu) 情感相通。

在拉丁美洲,人們(men) 把何塞·萬(wan) 徒勒裏與(yu) 墨西哥著名藝術家迭戈·裏維拉、大衛·西蓋羅斯等人並列。在繪畫成就有口皆碑之外,萬(wan) 徒勒裏為(wei) 推動智利與(yu) 中國友好往來而締結的文化交流紐帶,至今仍牽動著兩(liang) 國人民的心靈。

文化旅者 跨越山海

1988年9月,萬(wan) 徒勒裏逝世,享年64歲。

萬(wan) 徒勒裏的一生,步履不停。1924年,他出生在聖地亞(ya) 哥。父親(qin) 是一位來自意大利古城拉文納的工程師,胸懷在祖國無法被理解的社會(hui) 主義(yi) 理想,先後輾轉巴西和阿根廷,最終定居智利。父親(qin) 堅定的革命理想和對文學音樂(le) 的熱情,將正義(yi) 和藝術的種子深埋於(yu) 萬(wan) 徒勒裏心中,指引他走向一片更為(wei) 廣闊的天地——繪畫藝術。

14歲時,萬(wan) 徒勒裏參加智利大學美術學院的學習(xi) 班。1940年,他結識了當時正在智利進行訪問的大衛·西蓋羅斯,這位被稱為(wei) “墨西哥壁畫三傑”之一的藝術家正為(wei) 智利奇廉墨西哥學院創作係列壁畫,以紀念兩(liang) 國人民的民族解放曆史,萬(wan) 徒勒裏幸運地成為(wei) 他的助手。與(yu) 西蓋羅斯共事的這段經曆令他意識到,“藝術創作是一種戰鬥方式,是對我們(men) 的材料、我們(men) 的思想,乃至我們(men) 自身的改造。它是一種鬥爭(zheng) 形式。”從(cong) 那時起,這樣的藝術理想和創作信念深深根植於(yu) 年輕的萬(wan) 徒勒裏心中。隨後,他開始接受更多專(zhuan) 業(ye) 培訓。

20世紀40年代初,萬(wan) 徒勒裏獲得獎學金,前往巴西交流。在那裏,他不僅(jin) 舉(ju) 辦了首次個(ge) 人畫展,還得到巴西著名畫家坎迪多·波爾蒂納裏的指點。回到智利後,萬(wan) 徒勒裏為(wei) 諾貝爾文學獎得主聶魯達的詩集《坎托將軍(jun) 》和長詩《馬丘比丘之巔》創作插圖。“萬(wan) 徒勒裏為(wei) 我的詩作加入了動人的插畫”,聶魯達曾不止一次表達他對這位年輕藝術家的欣賞和喜愛。

1950年,萬(wan) 徒勒裏來到墨西哥,之後受邀前往歐洲。在德國柏林,他參加了世界青年與(yu) 學生和平聯歡節,正是在這次活動中,詩人蕭三邀請他訪華,萬(wan) 徒勒裏於(yu) 是成為(wei) 第一位應邀訪問新中國的智利藝術家。1974年,他來到瑞士日內(nei) 瓦,為(wei) 聯合國兒(er) 童基金會(hui) 、國際勞工組織等繪製海報,繼續繪畫創作並多次舉(ju) 辦展覽。

在用步履丈量世界的同時,萬(wan) 徒勒裏獨具個(ge) 人風格的美學表達和繪畫創作也成為(wei) 一個(ge) 時代的見證和記憶。他的畫作,伴隨他的足跡遍布不同國家和地區,在大批革命家、藝術家和知識分子中產(chan) 生積極深遠的影響。曾任古巴哈瓦那大學校長的胡安·馬裏內(nei) 略評價(jia) 道:“他的優(you) 雅風度和聰明才智讓他在痛苦和希望之間找到了平衡……成為(wei) 他那個(ge) 時代卓越的曆史學家。”

藝術交融 丹青為(wei) 證

1952年,萬(wan) 徒勒裏與(yu) 妻子迪莉婭·巴勞納以及當時才1歲的女兒(er) 和平移居北京。他們(men) 起初打算停留3周,結果變成了3個(ge) 月,之後更長達數年。萬(wan) 徒勒裏結識了當時著名的中國藝術家、文學家,並受邀參加由齊白石主持的藝術研討會(hui) 。對於(yu) 中國藝術家而言,萬(wan) 徒勒裏的創作風格色彩鮮豔、情感強烈,令人耳目一新。萬(wan) 徒勒裏則對中國繪畫興(xing) 趣濃厚,他曾在筆記中寫(xie) 道:“中國藝術讓我重新認識和思考繪畫是什麽(me) 。”他稱讚齊白石為(wei) “中國的瑰寶”,並為(wei) 自己有幸成為(wei) 他的朋友而倍感榮幸。

20世紀50年代,新中國迎來重要發展契機,經曆著深刻變革。萬(wan) 徒勒裏以藝術家的敏銳,見證並記錄下這些重要的曆史時刻。萬(wan) 徒勒裏的畫作,尤其是版畫,純真質樸、鮮活熱烈,極富感染力,很快就在當時的中國繪畫界引起關(guan) 注。他獨特的藝術表達使他成為(wei) 首個(ge) 在北京民族文化宮舉(ju) 辦展覽的外國藝術家。此外,他還曾在中央美術學院任教,啟發學生通過繪畫探尋表達本民族文化特色的方式和語言,朱純德、吳光宇等許多傑出的中國現代藝術家都是他的學生。

在參與(yu) 激動人心的新中國建設事業(ye) 的同時,這片土地上的生活和社會(hui) 變革同樣豐(feng) 富了萬(wan) 徒勒裏的藝術創作。他創作的版畫《農(nong) 家女孩》,生動刻畫了一位正在放牧的中國鄉(xiang) 村少女,她身著20世紀60年代的典型中國服飾,表情自信而愉快。女孩身後的山巒和天空飛過的群燕,已經能夠看出中國水墨畫的筆法。這一時期,萬(wan) 徒勒裏創作的版畫不僅(jin) 線條更加精巧柔和,也使用更多曲線,並加入具有中國民族特色的花紋;畫麵色彩更加豐(feng) 富,中國傳(chuan) 統靛藍和鵝黃被大量運用到作品之中。

在人物肖像之外,萬(wan) 徒勒裏也熱衷於(yu) 描繪中國山水。他於(yu) 1954年創作的《長江》借鑒了中國水墨丹青技法,整幅畫作視野開闊,體(ti) 現出中國水墨畫的朦朧、婉約與(yu) 詩意。他在客居瑞士期間的畫作同樣展現中國水墨畫開闊的構圖、精巧的線條和獨具一格的東(dong) 方美學。畫作《歸來》通過南飛的歸雁、孤寥的漁船和茫茫無盡的海麵,讓觀者感受到一種難以訴諸語言、始終縈繞心頭的鄉(xiang) 愁。

兩(liang) 種美學,兩(liang) 種文化,持續在萬(wan) 徒勒裏的畫作中相遇並相互印證中智兩(liang) 國人民和兩(liang) 種文化之間的聯係日益緊密。

和平使者 情誼綿長

萬(wan) 徒勒裏是藝術家,同時也是中智友好交流與(yu) 世界和平的推動者。1952年,萬(wan) 徒勒裏與(yu) 聶魯達以及時任智利總統薩爾瓦多·阿連德等智利政治、文化界名人共同創辦了拉美地區第一個(ge) 對華友好組織智利—中國文化協會(hui) ,為(wei) 兩(liang) 國在1970年建交發揮了積極作用。次年,他作為(wei) 亞(ya) 洲及太平洋區域和平會(hui) 議副秘書(shu) 長常駐北京,為(wei) 增進各國人民相互了解、維護世界和平做了諸多有益工作。

不僅(jin) 如此,萬(wan) 徒勒裏的妻子迪莉婭在第一次來到中國後不久,便進入北京外國語學院(現北京外國語大學)教授西班牙語,為(wei) 我國培養(yang) 第一代西班牙語工作者並加強兩(liang) 國人民之間的互通與(yu) 友誼作出了積極貢獻。他們(men) 的女兒(er) 和平自幼生活在中國,直到9歲才開始學習(xi) 西班牙語。在小學和初中階段,和平分別就讀於(yu) 東(dong) 交民巷小學和北大附中,不僅(jin) 會(hui) 說一口流利的普通話,而且熟悉中國文化。

在父親(qin) 的畫作中,和平一身紅衣,紮著兩(liang) 個(ge) 蝴蝶結,坐在小板凳上,這個(ge) 睜著大眼睛的智利女孩已經完全融入中國生活。由於(yu) 父母對於(yu) 中國傳(chuan) 統醫學的信任與(yu) 推崇,和平對醫學產(chan) 生極大興(xing) 趣。回到智利後,她又在中國政府的幫助下再次來華學習(xi) 針灸。後來,她輾轉日內(nei) 瓦繼續醫學學習(xi) ,最終在哈瓦那完成學業(ye) ,為(wei) 中國針灸的國際學術交流和傳(chuan) 播發揮了重要推動作用。父親(qin) 每每哮喘病發,和平想到的都是針灸。旅居瑞士時,她還曾求助中國大使館,專(zhuan) 門協調了一支針灸醫療隊為(wei) 萬(wan) 徒勒裏治療。

如今,萬(wan) 徒勒裏豐(feng) 富的藝術創作同他與(yu) 中國的故事共同穿過時間的長河,跨越山海的阻隔,持續為(wei) 中國和智利,乃至中國和拉丁美洲之間的綿長情誼譜寫(xie) 新的篇章。

2016年,在中拉文化交流年框架下,萬(wan) 徒勒裏的40件作品重返他曾任教的中央美術學院美術館,這些作品包括他在智利和瑞士創作的25幅繪畫,以及在中國創作的15幅素描、水彩和版畫。2019年,中國畫家馮(feng) 少協和萬(wan) 徒勒裏的畫作,作為(wei) 兩(liang) 種文化之間交流和對話的象征,在智利米斯特拉爾文化中心進行展出。今年,萬(wan) 徒勒裏的攝影及速寫(xie) 展在中國美術館舉(ju) 辦……

萬(wan) 徒勒裏與(yu) 中國的相遇是藝術的交匯,是友情的開始,也是人類和平理想的又一次重逢。他的畫筆超越了空間,定格了時間。他是跨越國界的藝術家與(yu) 文化旅者,更是友誼與(yu) 和平的使者。誌合者,不以山海為(wei) 遠。道同者,更以山海為(wei) 證。

(作者為(wei) 複旦大學外文學院副教授)

本文圖片均為(wei) 萬(wan) 徒勒裏繪,鄒萍提供

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信