中新社北京1月26日電 題:中法要像品美酒香茗一樣欣賞彼此文化

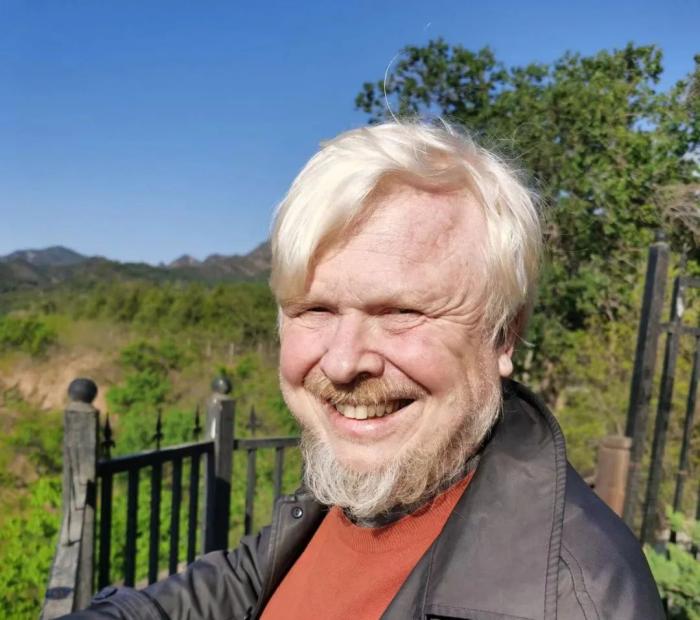

——專(zhuan) 訪法國漢學家、複旦大學哲學學院教授魏明德

中新社記者 崔相光 趙文剛

2024年1月27日,中法迎來建交60周年紀念日。1964年1月27日,中法兩(liang) 國發表聯合公報,正式建立大使級外交關(guan) 係,法國由此成為(wei) 第一個(ge) 與(yu) 新中國建交的西方大國。2024年,中法已攜手走過一甲子的非凡曆程。60年來,中法民間交流越來越多元、密切。文明互鑒文化交流的視域下,中法建交有何重要意義(yi) ?近期兩(liang) 國簽證互惠政策,將對中法人文交流起到怎樣的促進作用?

法國漢學家、複旦大學哲學學院教授魏明德(Beno t Vermander)日前就此接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪。他希望中法兩(liang) 國之間越來越多地尊重和欣賞彼此,“需要像品味一杯美酒或一杯上等茶一樣欣賞另一種文化”。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:60年前,中國與(yu) 法國正式建立外交關(guan) 係,法國成為(wei) 第一個(ge) 與(yu) 新中國建交的西方大國。請問中法建交有什麽(me) 重要意義(yi) ?

魏明德:1964年,短短45個(ge) 字(法語40個(ge) 詞)的《中法建交聯合公報》,開啟了中華人民共和國與(yu) 法蘭(lan) 西共和國關(guan) 係正常化,那是全球冷戰格局中的一次重大突破。

中法建交率先打開了西方同新中國相互了解與(yu) 交流的大門,其意義(yi) 遠遠超出了雙邊關(guan) 係的範疇。

從(cong) 我的研究領域來理解,建交60年來,兩(liang) 國藝術家、作家和思想家之間直接和持續交流,建立了長期的友誼。創作者之間的交流影響著兩(liang) 國公民欣賞彼此文化的方式。中法交流的曆史表明,藝術和文學創造力是由合作夥(huo) 伴之間不斷的互動所激發和培育的,他們(men) 相互學習(xi) 並致力於(yu) 繼續這樣做。

中新社記者:從(cong) 率先互設文化中心到互辦文化年,再到開通中西之間第一條民航航線,中法關(guan) 係始終走在中西關(guan) 係前列,從(cong) 文化與(yu) 文明的視角,如何看待這一國與(yu) 國的關(guan) 係特征?

魏明德:中法之間豐(feng) 富的文化傳(chuan) 承在今天需要得到運用,以幫助兩(liang) 國和國際社會(hui) 應對全球性挑戰,如解決(jue) 氣候危機、化解區域衝(chong) 突、尋求和平建設,以及培育人文教育和共同的倫(lun) 理標準。

中法關(guan) 係的主要特點是,它不僅(jin) 是雙邊的,更是世界的,中法文化資源交流也是豐(feng) 富全球文化交流的重要部分。

第十七屆“上海法國周”在上海市中心休閑街雁蕩路舉(ju) 辦。周東(dong) 潮 攝

已故的戴高樂(le) 將軍(jun) 曾認為(wei) ,中國從(cong) 根本而言是一個(ge) 文明,一個(ge) “非常獨特而深厚的文明”。法國同樣擁有悠久的文明成果。這兩(liang) 個(ge) 偉(wei) 大的文明一直在相互學習(xi) ,並發展出一種可以追溯到清朝康熙皇帝(1661-1722年在位)和路易十四時期相互的文化迷戀。這個(ge) 時期見證了兩(liang) 國之間首次有組織的知識和科學交流(由路易十四派遣的五位“國王數學家”於(yu) 1688年抵達北京)。17世紀和18世紀,耶穌會(hui) 傳(chuan) 教士從(cong) 中國寄出的信件,幫助法國和歐洲更好地認識中國社會(hui) 和文化係統的多樣性,激發了伏爾泰等哲學家的想象力。

清末民初著名翻譯家、學者、北京大學教授辜鴻銘在《中國人的精神》一書(shu) 中說:“世界上似乎隻有法國人最理解中國和中國文明,因為(wei) 法國人擁有一種和中國人一樣非凡的精神特質。”

當地時間2024年1月16日晚,以“共同向未來”為(wei) 題的慶祝中法建交60周年大型文藝晚會(hui) 在巴黎舉(ju) 辦。圖為(wei) 法國寶利聲童聲合唱團演唱歌曲。李洋 攝

如果說茶文化代表著內(nei) 斂含蓄的中國韻味,那麽(me) 酒文化則蘊涵著浪漫優(you) 雅的法國異域風情。今年正值中法建交60周年,茶與(yu) 酒的文化交融,再一次成為(wei) 外界關(guan) 注的焦點。

中新社記者:中方自2023年12月1日起對法國短期來華人員實施15天免簽政策,法方宣布中方有在法學習(xi) 經曆的碩士文憑持有者可獲5年簽證。互惠的簽證政策,對兩(liang) 國民間交往、人文交流會(hui) 起到怎樣的促進作用?

魏明德:中法簽證互惠的做法有助於(yu) 兩(liang) 國民眾(zhong) 之間的交流,這是兩(liang) 國關(guan) 係可持續發展的基礎。在文化層麵尤其如此——兩(liang) 國藝術家、作家和思想家之間的直接而持續的交流,對於(yu) 建立長期友誼至關(guan) 重要。

2014年,《名館·名家·名作——紀念中法建交五十周年特展》在北京的中國國家博物館開展,亞(ya) 森特·裏戈於(yu) 1702年創作的油畫《63歲時著加冕服的路易十四全身像》與(yu) 中國觀眾(zhong) 見麵。侯宇 攝

創作者之間的交流影響著兩(liang) 國公民欣賞彼此文化的方式。中法交流的曆史顯示,藝術和文學創造力是由彼此之間不斷互動而觸發和培養(yang) 的,這些合作夥(huo) 伴互相學習(xi) 並致力於(yu) 繼續這樣做。

中新社記者:麵對國際環境新變局,特別是“去全球化”和“冷戰”思維再次甚囂塵上,中法兩(liang) 國如何以實際行動書(shu) 寫(xie) 文明交流互鑒的佳話?

魏明德:中法兩(liang) 國都在衝(chong) 突解決(jue) 與(yu) 和平建設方麵擁有技能,擁有對話和相互尊重的觀念,這些必須在全球範圍內(nei) 得到應用。人們(men) 可能在一些問題上存在分歧,但仍然能夠相互尊重。中法兩(liang) 國擁有豐(feng) 富而精致的文化,伴隨著一種細微之感:世界並不是黑白分明的,而是呈現出如此多樣的色彩,需要彼此欣賞。

未來幾個(ge) 月,許多活動將在中國和法國舉(ju) 辦,其中一些活動已經開始。例如,“出圈”海外的哈爾濱冰雪節上,色彩斑斕的巨型冰雕景觀“北京天壇”和“巴黎聖母院”連接在一起,象征兩(liang) 國文化的交流與(yu) 融合。這兩(liang) 個(ge) 中法地標性建築攜手拉開了“中法文化旅遊年”的大幕。

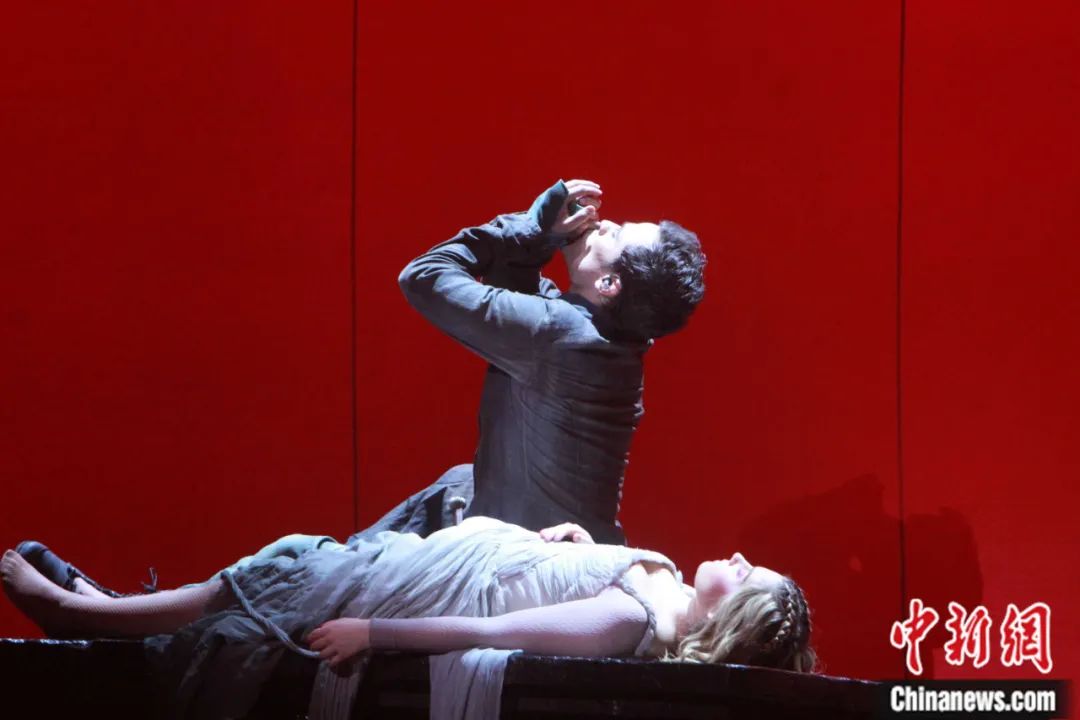

2018年,由天津北方演藝集團引進的法語原版經典音樂(le) 劇《羅密歐與(yu) 朱麗(li) 葉》在天津首演,受到觀眾(zhong) 歡迎。張道正 攝

法國作曲家古諾創作的歌劇《羅密歐與(yu) 朱麗(li) 葉》日前在北京上演。巴黎凡爾賽宮將與(yu) 北京故宮博物院合作舉(ju) 辦“凡爾賽宮與(yu) 紫禁城:17、18世紀的中法交往”展覽。此外,上海當代藝術博物館也將舉(ju) 辦法國藝術家安妮特·梅塞傑的展覽。

同樣,中國主要藝術品也將在法國知名的亞(ya) 洲藝術博物館吉美博物館展出,中國工藝美術品將在多個(ge) 地區展出並舉(ju) 辦文化博覽會(hui) (諾曼底已舉(ju) 辦過一場)。

中新社記者:中法建交60年來,“法式時尚”深受中國年輕人追捧的同時,中式風格的商品也進入法國民眾(zhong) 的生活。可否舉(ju) 例說明中國文化對法國普通民眾(zhong) 的生活有著怎樣的影響?

魏明德:事實上,我們(men) 正麵臨(lin) 一個(ge) 十字路口。幾年前,法國對中國的“迷戀”更為(wei) 濃厚,中國對法語著作的翻譯工作則做得更多。而現在,我們(men) 必須找到一種新的方式來推進交流。

1996年,來自法國巴黎的時裝代表團在北京飯店展示服裝。錢興(xing) 強 攝

中國正在努力向更廣泛的法國(以及更普遍的國際)公眾(zhong) 介紹現當代中國學術作品,通過大量的翻譯項目在法國由非常有聲望的出版社出版。以往在作品數量上,中國的出版機構翻譯的法語作品,比法國出版機構翻譯的中文作品更多,這種由國家主導的努力在一定程度上糾正了這一不平衡。

2018年,在法國巴黎十三區舉(ju) 行的春節彩妝遊行上,舞龍表演吸引市民圍觀欣賞。龍劍武 攝

我希望法國公眾(zhong) 能更多地接觸到中國當代藝術、電影或戲劇。如今,中國傳(chuan) 統藝術在法國相當有名且受到欣賞,但當代作品相對較少。

中新社記者:可否展望下一個(ge) 60年的中法關(guan) 係?作為(wei) 漢學家,在此過程中你將發揮怎樣的作用?

魏明德:我希望中法兩(liang) 國之間的關(guan) 係將越來越多地受到尊重和相互欣賞。你需要像品味一杯美酒或一杯上等茶一樣欣賞另一種文化!

“對話”是國際關(guan) 係發展的重要模式,不同文明、文化傳(chuan) 統有著的不同“對話”模式。不同的文化互動方式可以激發我們(men) 真正的跨文化創造力,建立新的人文發展模式,通過信任“他者”而尋求真理,通過論證的力量尋求真理。

漢學家可以像翻譯家一樣,作為(wei) 融通中西文明的使者。即使不翻譯文學作品,漢學家也能將一個(ge) 文明中的概念、思維方式或生活方式“翻譯”到另一個(ge) 文明。“他者”的視角恰恰就是漢學家的社會(hui) 作用,“他者”的智慧促進了自身的不斷進步,也使人們(men) 更加尊重和更好地理解彼此。這需要時間、耐心、技巧和對研究的熱情,還需要溝通的才能,使事物變得簡單易懂,且適合所有人。(完)

受訪者簡介:

魏明德(Beno t Vermander),法國漢學家,複旦大學哲學學院宗教學係教授、博士生導師,兼任複旦大學哲學學院“徐光啟—利瑪竇文明對話研究中心”學術主任。主要研究方向為(wei) 宗教人類學、比較靈修學。已出版《舞在橋上:跨文化相遇與(yu) 對話》《全球化與(yu) 中國》等二十餘(yu) 部著作,發表《從(cong) 文明基因到當代詮釋》《比較經典與(yu) 漢學的對話性》等200多篇學術論文。2014年,在中法建交50周年之際,被評為(wei) “中法關(guan) 係五十年來最具影響力的五十名法國人”之一。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信