為古籍“號脈治病”

原標題:為(wei) 古籍“號脈治病”

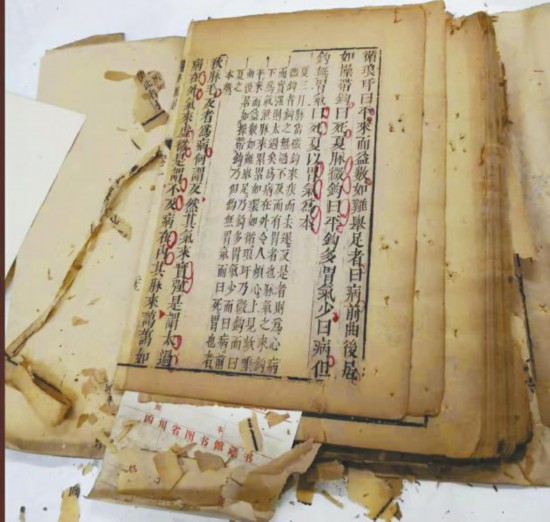

《圖注八十一難經辨真》修複前後對比圖。

袁東(dong) 玨正在修複《圖注八十一難經辨真》。

古籍修複師袁東(dong) 玨。

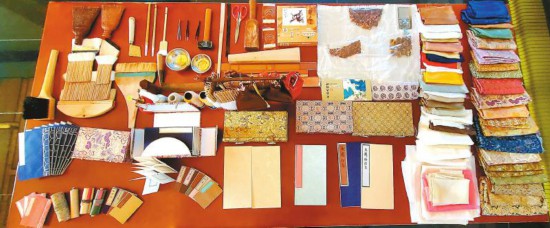

修複古籍需要用的工具。

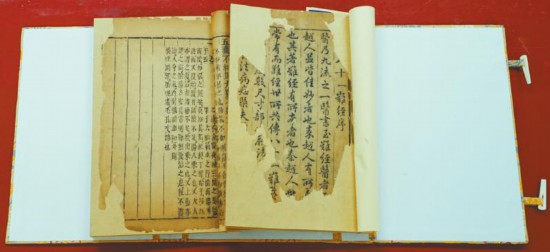

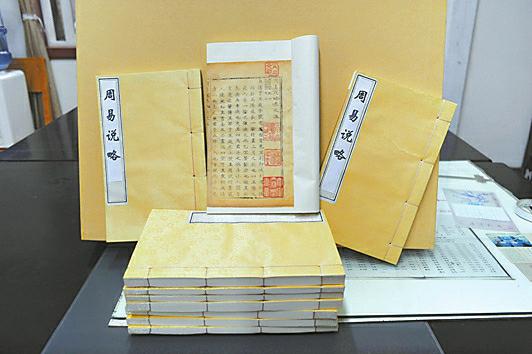

袁東(dong) 玨修複的清康熙年間瓷板印本《周易說略》獲全國古籍修複技術競賽優(you) 秀獎。

3月23日,四川省古籍修複中心,手握馬蹄刀的袁東(dong) 玨左右開弓,一雙巧手翻飛在白潤的紙頁間,手下明刻版《文心雕龍》得到細心修複。“操千曲而後曉聲,觀千劍而後識器。”這句出於(yu) 《文心雕龍》的名句,在某種程度上也是袁東(dong) 玨的寫(xie) 照。

在過去近40年裏,袁東(dong) 玨修複的各類珍貴古籍及書(shu) 畫、圖檔資料多達355種,4088冊(ce) ,總量超55000葉,其中入選《國家珍貴古籍名錄》的有25種,190冊(ce) ,7350葉。

埋首故紙,不輟耕耘,書(shu) 葉裏的天頭、地腳、邊欄構建起了她生命的經緯,也勾連起了近40年四川古籍修複演變史。青絲(si) 華發,她以匠心守望,讓絮化的曆史暗香浮動,重煥青春華彩。

古籍修複師就是“書(shu) 病”的醫生

穿過長長的走廊,走進四川省古籍修複中心,袁東(dong) 玨的修複台就在最中間。桌上,馬蹄刀、針錐、噴壺、量筒、毛筆、鑷子、尺子、起子、刷子……近30種工具分列其上,袁東(dong) 玨正忙著以“金鑲玉”方式修複《文心雕龍》。

古籍主要指書(shu) 寫(xie) 或印刷於(yu) 1912年以前具有中國古典裝幀形式的書(shu) 籍(少數民族古籍為(wei) 1949年以前)。在時間洪流裏,因環境、保存不當等原因,書(shu) 會(hui) 出現絮化、鼠齧、破損、汙漬、蟲蛀等“病”,有病就需治,修複師就是“書(shu) 病”醫生。

指著書(shu) 中夾雜的一頁檔案紙,袁東(dong) 玨將古籍修複步驟一一道來:書(shu) 從(cong) 書(shu) 庫提取後,先要拍照存檔,記錄現存的種種病害,製定相應的修複方案,然後再進行拆頁、編號、補破、噴潮、折葉、裁剪、捶平、壓實、裝訂等流程。

古籍修複並非易事。明代周嘉胄在《裝潢誌》中寫(xie) 下古籍修複師應具備“補天之手、貫虱之睛、靈慧虛和、心細如發”等特性。針對古籍病害不同,修複師需對症下藥,有蟲蛀的,需要將補紙撕小,采用手工調製的糨糊一一補綴;版心裂開的書(shu) 葉,要及時用溜口紙粘連固定;遇到墨跡遇水容易洇化的書(shu) 葉,則需要采用幹補等手法修複……所有過程都要掌握一個(ge) “度”,考驗的是修複師的“手藝”。

明刻本《陳伯玉文集十卷》收錄了唐代詩人陳子昂的作品,對於(yu) 研究其文風具有極高意義(yi) 。這本館藏文物為(wei) 李一氓先生捐贈。修複時,袁東(dong) 玨將書(shu) 拆開,反麵朝上,用毛筆蘸上糨糊,把相同材質、色澤相近的補紙粘到破損部位,隻保留2毫米的重疊部分,再把多餘(yu) 的補紙撕下。修複之前,書(shu) 籍第一冊(ce) 李一氓題寫(xie) 的書(shu) 簽,已布滿汙垢,經袁東(dong) 玨巧手將書(shu) 簽揭下修補洗淨後,書(shu) 簽上原有的金粉露出了本色,微光閃閃。再後,袁東(dong) 玨利用國畫顏料曙紅、鈦白、赭紅、墨色調配成藕荷色,染色宣紙補書(shu) 皮,內(nei) 頁用毛太紙,溜口用皮紙染成相近顏色修補。為(wei) 達到修舊如舊的效果,盡管該書(shu) 還有版心斷裂等問題,但考慮到這些是鑒定版本的重要依據,袁東(dong) 玨並未過多幹涉,保留了原樣。

明刻版《圖注八十一難經辨真》是近年來四川省圖書(shu) 館修複的重要古籍。它是明代張世賢注釋的一部醫經著作,刊於(yu) 1510年,共八卷。袁東(dong) 玨回憶,這部書(shu) 是在四川省古籍普查中發現的。當時用報紙包著送來,打開後,她倒吸了一口冷氣:紙張老化、脆化嚴(yan) 重,不少書(shu) 葉已碎成渣。最小的碎片僅(jin) 一厘米長,還原非常困難。“比如,書(shu) 中‘五行相生’中的‘相’字就斷裂開來,和其他文字碎片混在一起。我依據邊欄一塊一塊對照,才最終找到斷裂的碎片。”每次修複,她都屏住呼吸,生怕將碎片吹飛。不過,將一個(ge) 個(ge) 碎片拚接起來之後,她也很有成就感,“和年輕人玩拚圖一樣,折磨又有趣。”

修複《文心雕龍》,由於(yu) 該書(shu) 天頭、地腳太窄,袁東(dong) 玨采用的是古籍修複裏一種非常複雜、難度較高的方法——“金鑲玉”。簡單來說是將書(shu) 葉四邊都襯大於(yu) 書(shu) 葉的宣紙,餘(yu) 出的部分再襯一層宣紙,書(shu) 撚連綴原書(shu) 葉和襯紙,再裝訂。由於(yu) 古籍書(shu) 葉多呈黃色,所以為(wei) “金”,宣紙白色為(wei) “玉”,因此叫“金鑲玉”。這樣處理,可使古籍美觀大方,還可避免讀者翻閱時碰到書(shu) 心,延長古籍的使用壽命。

一次培訓讓她甘願與(yu) 古籍伴終身

將時間坐標移至上世紀80年代,舉(ju) 步維艱的古籍修複正從(cong) 漫長的寒冬中蘇醒。1983年,當時文化部分別在杭州和上海舉(ju) 辦古籍修複培訓班,這也是1949年以來規模較大的一次古籍修複培訓,由上海圖書(shu) 館的趙嘉福和潘美娣及浙江圖書(shu) 館的錢蟾影任教,師資力量相當強大。

因為(wei) 有在印刷廠製作精裝和平裝書(shu) 的經驗,袁東(dong) 玨被推薦去參加培訓,她和來自全國各地約30名同學在杭州和上海進行了為(wei) 期一年的係統學習(xi) 。如今,培訓班中的不少人已成為(wei) 中國古籍修複界的中流砥柱。對當時的培訓內(nei) 容,袁東(dong) 玨記憶猶新,“課程分為(wei) 半天理論、半天實操,培訓內(nei) 容從(cong) 紙張鑒定、古籍版本到修複技巧等均有涉及。”這次培訓,讓她大開眼界、受益匪淺,光筆記就記滿了兩(liang) 大本。課餘(yu) ,錢蟾影還帶學員們(men) 去學紡織,練習(xi) 如何打結,以方便後期書(shu) 籍的裝訂。碰上好天氣,也帶學員爬孤山,實地認植物、撿果殼,告訴他們(men) 哪些可用於(yu) 紙張染色。

為(wei) 了訓練學員們(men) 的耐心,錢蟾影還使出一種特別的教學方法,就是將浙江產(chan) 的一種小核桃帶給學生們(men) 吃。“那時物資還不豐(feng) 富,好吃嘴的我們(men) 隻能耐著性子,從(cong) 小核桃裏仔細掏取核桃仁,吃一個(ge) 得花上好些功夫。”過了很久,袁東(dong) 玨和同學才明白,“這是錢老師在鍛煉大家的性子,修複古籍是一門枯燥且寂寞的事業(ye) ,沒有耐心幹不成。”

參加杭州培訓之前,時任四川省圖書(shu) 館特藏部主任沙銘璞老先生還特別將一塊用棉布包裹的厚厚的書(shu) 磚交給袁東(dong) 玨,並叮囑要把這部書(shu) 搶救出來。“當時,四川省圖書(shu) 館的古籍修複已中斷了很多年,古籍修複工作麵臨(lin) 青黃不接的局麵,沙老希望我回來後能把這項工作接起來。”

白天上課,晚上袁東(dong) 玨就在老師指導下修複古籍。因為(wei) 帶來的書(shu) 磚頁麵已嚴(yan) 重粘連,隻能用起子小心翼翼將書(shu) 葉揭開,再慢慢處理黴變、書(shu) 洞等問題。等到課程結束,這本書(shu) 磚也修複完畢。後來,袁東(dong) 玨才知道,這本古籍是清乾隆年間的《中江縣誌》。

1984年,袁東(dong) 玨學成歸來,在領導的支持下,四川省圖書(shu) 館將兩(liang) 間廢舊房間劃出來,交新成立的古籍修複部所用。“當時,古籍修複部什麽(me) 工具、材料都沒有,煮糨糊用的鍋都是我從(cong) 浙江背回來的。”盡管條件簡陋,但袁東(dong) 玨卻下定了“幹到底”的決(jue) 心。她為(wei) 找修複用的補紙,“專(zhuan) 門跑到福建,買(mai) 了書(shu) 皮紙、毛邊紙、玉扣紙、毛太紙(也叫‘順太紙’)等手工紙,拉了滿滿兩(liang) 車回來,花了6000多元,不少紙如今工藝做不出來,成了絕版。”沒有修複台,她就托同學畫圖紙,自己找木匠做。沒有捶書(shu) 台、壓書(shu) 機,她就請老師趙嘉福幫忙從(cong) 南京購買(mai) 。修複工具缺乏,就自己動手,起子、針戳、刷子……在她的巧手下,一一成型。她還把廢舊鋸片磨成薄片刀、把動物骨頭打磨成裁紙刀,“古籍修複中,有時裁紙不能用美工刀。”因為(wei) ,美工刀剪裁出來的紙張邊緣太平順,“但我們(men) 在修補時,補書(shu) 之間需要有毛邊,這樣在捶書(shu) 、壓平過程中,毛邊產(chan) 生的紙張纖維才能重合帖服,避免出現書(shu) 凹凸不平的現象。”

一間陋室,一個(ge) 人,數冊(ce) 待修古籍,從(cong) 1984年起,她投身於(yu) 古籍修複,樂(le) 不知倦,每一步都親(qin) 力親(qin) 為(wei) ,獨自堅守18年。直到2002年,陸續有新人進入。

隨著國力的提升,古籍修複也漸入佳境。2007年,國務院辦公廳發布《關(guan) 於(yu) 進一步加強古籍保護工作的意見》,提出實施“中華古籍保護計劃”。2008年,國家圖書(shu) 館“古籍修複技藝”被列入國家級非物質文化遺產(chan) 名錄……政策的推動下,四川的古籍保護走上了快車道,袁東(dong) 玨更是如魚得水,四川省圖書(shu) 館搶救的古籍中,九成以上都有她的參與(yu) ,其中不乏鎮館之寶《洪武南藏》、宋刻本的《茶經》、清康熙年間瓷板印本《周易說略》等珍本、孤本。同時,她還通過各類授課形式教授學生達千餘(yu) 人次,以“師帶徒”形式正式傳(chuan) 承弟子14人。

記者手記

一個(ge) 活得“漂亮”的人

袁東(dong) 玨的母親(qin) 胡琳貞是四川大學生物係教授,她發現了10多種野生杜鵑花,被尊稱為(wei) “杜鵑婆婆”。小時候,袁東(dong) 玨住在四川大學錚樓,樓下種著不少木槿花。“木槿花可供食用,葉子揉碎會(hui) 生出黏液,這個(ge) 黏液在造紙工藝中就是天然的懸浮液。”母親(qin) 教導她的植物“密碼”,長久地塵封在腦海,直到她從(cong) 事古籍修複,和紙張長期打交道,才慢慢蘇醒。她說,很多植物的巧用,很小就被母親(qin) 灌輸,隻是自己渾然不覺。

修複古籍,是一項嚴(yan) 肅的事業(ye) ,受母親(qin) 影響,她善於(yu) 在嚴(yan) 肅中找樂(le) 趣,不覺得辛苦。她是一個(ge) 極有毅力的人,這點可從(cong) 其健身習(xi) 慣窺見,從(cong) 上世紀80年代至今,除了周末,每天下班後,她準時出現在健身房,鮮有間斷,健身的內(nei) 容從(cong) 常規的力量訓練、尊巴,到空中瑜伽。她有老修書(shu) 人的“優(you) 雅”,工作時總是肩背筆挺,實在要探頭細看,也隻站不坐。她愛美,喜歡穿顏色亮麗(li) 的衣服,有喜歡的口紅色號,耳環和項鏈會(hui) 根據服裝細心搭配。在她的修複台上,擺著一排她自己做的針戳,上麵部分被她用宋錦小心翼翼包裹,美觀還不戳手。有時,她會(hui) 買(mai) 上一束水仙或是應季的花朵,插在案頭,好看又有芬芳。她說,活得漂亮和年齡無關(guan) 。

袁東(dong) 玨對美的追求,也延伸到了修複古籍中。宋代百川學海版本的《茶經》,是目前國內(nei) 已知《茶經》的最早版本之一。這件古籍不僅(jin) 被張大千收藏,“揚州八怪”之一的金農(nong) 也曾經留有收藏印章。修複《茶經》時,為(wei) 了達到“修舊如舊”美感,她用櫟樹果殼染製紙張,果殼還是她從(cong) 杭州帶回來的。其他善本修複,她也會(hui) 用宋錦或者其他材料,給古籍加一個(ge) 函套,美觀大方。

熟能生巧,修書(shu) 破萬(wan) 卷後,她和古籍建立了一種獨特的默契,“比如我現在做金鑲玉的鑲襯及折邊,200頁兩(liang) 天就可以做完,書(shu) 葉的厚薄、紙張潤度,靠著手摸就能感覺到。”

袁東(dong) 玨也有著很強的學習(xi) 欲。多年來,她苦學不輟,係統地掌握了中國書(shu) 史、文獻學、檔案學等知識。如今在科學化修複理念的推動下,早已意識到古籍修複並非隻是手工技術的她,不斷更新著自己的知識庫,有了不少化學、生物等方麵的新知識。此外,還掌握了紙漿補孔機、多功能纖維測量儀(yi) 等新技術、新設備。

已74歲的袁東(dong) 玨最近忙著研究蝴蝶鑲,這是一種古籍裝幀形式,失傳(chuan) 已久。她說,已經找到突破口。

人物名片

袁東(dong) 玨省級非遺項目“四川書(shu) 畫裝裱修複技藝——蜀裱”省級代表性傳(chuan) 承人、四川省古籍修複學術帶頭人、國家級古籍修複技藝傳(chuan) 習(xi) 中心四川省古籍修複中心傳(chuan) 習(xi) 所助理導師、省古籍保護中心專(zhuan) 家,長期在四川省圖書(shu) 館從(cong) 事古籍修複及古籍修複教學工作,為(wei) 古籍修複事業(ye) 辛勤投入近四十載。袁東(dong) 玨修複的各類珍貴古籍及書(shu) 畫、圖檔資料多達355種,4088冊(ce) ,總量超55000葉,其中入選《國家珍貴古籍名錄》的有25種,190冊(ce) ,7350葉。

□四川日報全媒體(ti) 記者 邊鈺

攝影 四川日報全媒體(ti) 記者 向宇

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信