從中醫到瓷器 看中華文明存續久遠的“法寶”

中國古代典籍《大學》中有一句箴言:“苟日新,日日新,又日新。”這句話包含的就是一種棄舊圖新的精神。創新性是中華文明的突出特性之一。中華文明是革故鼎新、輝光日新的文明,靜水深流與(yu) 波瀾壯闊交織。在中國傳(chuan) 統文化的悠久曆史進程當中,創新性始終貫穿其中,成為(wei) 其存續久遠的動力。從(cong) 中醫到瓷器,這些中華傳(chuan) 統文化的瑰寶都在漫漫曆史長河中經曆了不斷的演變,今天的我們(men) 依然需要在傳(chuan) 承中進行創新。

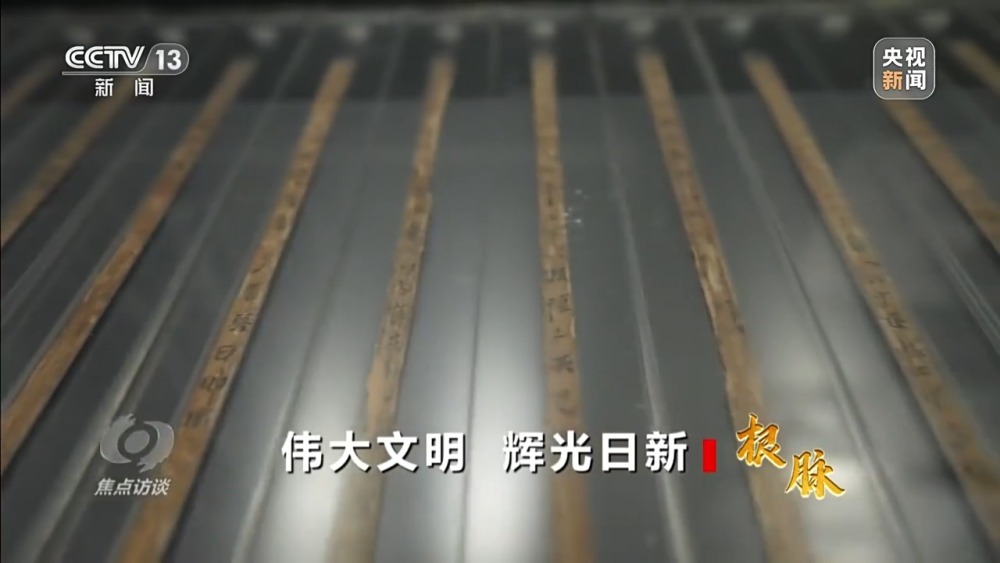

2012年,考古人員在對成都天回鎮老官山的漢墓進行搶救性發掘時,發現了大量竹簡。出土時,這些竹簡已經在水裏浸泡了兩(liang) 千多年,殘缺散亂(luan) 十分嚴(yan) 重。經過整理,考古團隊發現竹簡中包含了許多醫學術語。

這些竹簡被命名為(wei) “天回醫簡”。根據考古和學術的推斷,醫簡的主體(ti) 部分抄錄於(yu) 西漢呂後至文帝時期。隨著工作的深入,考古團隊還在醫簡中發現了一個(ge) 叫“敝昔”的人名。深入查閱西漢早期文獻後,他們(men) 驚喜地發現“敝昔”就是扁鵲。而這些醫簡,則可能是“扁鵲醫書(shu) ”。

“天回醫簡”是國內(nei) 迄今為(wei) 止發現的內(nei) 容最豐(feng) 富、體(ti) 係最完整、最具理論和臨(lin) 床價(jia) 值的西漢早期出土醫學文獻。由於(yu) 年代久遠,“天回醫簡”文保工作的開展異常困難,經過對醫簡的整理拚接,最終得到930支醫簡,2萬(wan) 餘(yu) 漢字。醫簡被整理成8部醫書(shu) ,涉及醫學理論、治法、成方製劑文獻等內(nei) 容。

“天回醫簡”的這些發現,反映出漢代的醫療水平已經十分發達,更有詳細的色脈診體(ti) 係,證明兩(liang) 千多年前的醫學已經有了比較完整的理論與(yu) 臨(lin) 床體(ti) 係。

“天回醫簡”出土之前,已經有湖南長沙馬王堆漢墓、湖北江陵張家山漢墓、湖北荊州周家台秦墓等醫學類簡牘出土。

馬王堆出土的醫簡,顯示當時的藥方以單方為(wei) 主,而且與(yu) 巫醫的關(guan) 係比較密切。再之後,就是中醫學理論體(ti) 係成熟的《黃帝內(nei) 經》《傷(shang) 寒論》《金匱要略》,至於(yu) 中間這段時期中醫藥有著怎樣的創新從(cong) 而導致成熟理論的出現,一直困擾著學界。“天回醫簡”則給出了答案。

成都中醫藥大學研究員、博士生導師 和中浚:老關(guan) 山就見於(yu) 馬王堆和《黃帝內(nei) 經》《傷(shang) 寒論》《金匱要略》之間的這個(ge) 節點位置上,這個(ge) 過渡的情況一下就清楚了,它不是憑空而來的。“天回醫簡”絕大部分治療方法都是中藥的方法,並且它的方是複方,用兩(liang) 味藥以上的方占了主流地位,跟後世的《傷(shang) 寒論》《金匱要略》的關(guan) 係,跟後世的藥物是一脈相承的。

一直以來,中華文化都是在傳(chuan) 承中創新發展,中醫藥也不例外。隨著編聯和釋文的工作完成,對“天回醫簡”的學術研究工作也隨之啟動。今年2月,《天回醫簡》圖書(shu) 印發。對於(yu) 兩(liang) 千多年前的著作,也有人產(chan) 生疑問:“天回醫簡”中的內(nei) 容在現代還適用嗎?

中國出土醫學文獻與(yu) 文物研究院院長 柳長華:那時候的一些醫學思想、理論、方法,今天還得應用,醫學是一種醫道,我們(men) 還說“天不變,道亦不變”,所以它可以長久。今天還得應用,那是不是沒有創新?不是這樣,它不斷在求新,不斷在變動。

中醫作為(wei) 中華傳(chuan) 統文化的一部分,之所以在今天仍然煥發生機,是因為(wei) 它在發展過程中,始終在汲取新的時代元素,在傳(chuan) 承中創新發展。“天回醫簡”對今天乃至今後的中醫藥創新應用仍有著不可估量的影響。

黨(dang) 的二十大報告提出,要“促進中醫藥傳(chuan) 承創新發展”。曆久彌新、守正不守舊、尊古不複古,以中醫藥為(wei) 代表的中華文明的“創新性”是它存續久遠的不竭動力。

瓷器是中華文化的瑰寶,中國的瓷器不僅(jin) 深受國人的喜愛,在全世界也很受追捧。千百年來,瓷器不僅(jin) 見證著曆史的變遷,也是中華文化傳(chuan) 承與(yu) 創新的重要載體(ti) 。

曆經千年,如今的鈞瓷仍在大放異彩。在它的發祥地神垕鎮,人頭攢動,鈞瓷的交易火爆異常。神垕鎮位於(yu) 河南許昌的禹州市,自從(cong) 北宋時期鈞窯的爐火在這裏生起,禹州就有了“鈞都”的美譽。

北宋時期的鈞瓷,兼具觀賞和實用性。它不僅(jin) 開啟了中國陶瓷裝飾美學的新境界,也承載著中華文化的精神特質。

北宋後期,由於(yu) 戰亂(luan) ,宋室南遷,鈞官窯一度停燒。鈞窯工匠四處流散,鈞瓷燒製技藝也隨之傳(chuan) 播到各地,在金元時期,形成了龐大的鈞窯係。到了明清,製瓷中心南移,雖然鈞窯的生產(chan) 規模式微,但它在民間的影響力並沒有降低,南方諸窯仍在紛紛模仿鈞瓷的燒製方式。在民間發展的這些年,鈞瓷更多以生活用具的形態出現,它的器型也在隨著時代的需求和審美的變化而不斷創新發展。

中國陶瓷設計藝術大師、河南鈞瓷博物館原館長 張金偉(wei) :它在民眾(zhong) 當中能得到廣泛認同和接納,首先它有實用性;第二就是審美屬性在,更重要的背後它又承載著中國傳(chuan) 統文化的內(nei) 涵要義(yi) ,道法自然、天人合一。

新中國成立後,鈞瓷的發展受到重視,國家抽調大量專(zhuan) 家到神垕鎮做研究。當時,無法控製窯變穩定生成,想要的色彩很難燒出,這個(ge) 難題已經困擾了鈞瓷工匠們(men) 上千年。20世紀90年代初,工匠們(men) 經過研究,創新自製窯爐,千年難題終於(yu) 被攻破,色彩絢麗(li) 的鈞瓷產(chan) 量也隨之大增。隨著它們(men) 在市場上的大規模流通,了解鈞瓷喜歡鈞瓷的人也越來越多,這讓工匠們(men) 有了更大的創新動力。

中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產(chan) 傳(chuan) 承人 孔相卿:曆史上我們(men) 鈞窯創燒出了銅紅釉,2010年又創燒出了銅藍釉。我們(men) 沒有停下腳步,繼續研究,研究出了銅係金紅釉,今年5月份專(zhuan) 利下來之後就發布了這個(ge) 工藝,一下子震動了業(ye) 界。

作為(wei) 藝術觀賞品,鈞瓷自古就有“黃金有價(jia) 鈞無價(jia) ”的說法。在新時代,如何讓鈞瓷走出展櫃收藏匣、進入尋常百姓家,是鈞瓷工匠們(men) 的另一個(ge) 創新思路。此前,瓷器一直沒能進入茶飲市場,而茶文化正風靡全國,工匠們(men) 覺得這時讓鈞瓷以茶壺的形態進入百姓生活是絕佳的機會(hui) 。想法雖好,但真做起來,工匠們(men) 發現以瓷器的燒製特性,燒出的壺蓋很難蓋得嚴(yan) 。但要讓更多的人了解鈞瓷及其背後的文化,這樣的創新之路還是要走。

隨著越來越多的年輕人加入製瓷的隊伍中,傳(chuan) 統的鈞瓷工藝品正變得更加個(ge) 性化、時尚化,網絡直播更是將延續千年的鈞瓷文化傳(chuan) 播到了更多的地方。

中華文明源遠流長、博大精深。中華文明之所以能夠存續久遠,在於(yu) 它麵對新的挑戰、新的環境而不斷有新應對、新創造、新發展。它的創新性,從(cong) 根本上決(jue) 定了中華民族守正不守舊、尊古不複古的進取精神,決(jue) 定了中華民族不懼新挑戰、勇於(yu) 接受新事物的無畏品格。拒絕停滯和僵化,以創新為(wei) 支撐,我們(men) 才能更好地去傳(chuan) 承和發揚傳(chuan) 統文化,創造中國式現代化的文化形態。

編輯丨趙園 馮(feng) 健 杜曉靜 鄭軼

攝像丨郭悅 高帥 繆秋成

剪輯丨張文慶 趙雲(yun) 龍

策劃丨崔辛雨 餘(yu) 仁山

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信