2023年度舞台藝術盤點:演出市場全麵複蘇 “出圈”佳作不斷湧現

提到戲曲,對年輕人來說,那是爺爺奶奶輩的眷戀,或是陳舊過時的代表。然而,2023年8月,越劇《新龍門客棧》的直播爆紅網絡,吸引了超 900萬(wan) 人次觀看,越劇的走紅讓我們(men) 看到傳(chuan) 統戲曲藝術煥發的新活力。一組市場數據表明,包括話劇、舞劇等其他門類藝術的創作在整個(ge) 2023年呈現噴湧之勢,出現了一大批富有時代氣息的精品力作。

2023年,爆款舞台劇目接連湧現並刷屏網絡,經典劇目、新編劇目輪番登台,演出形態多元豐(feng) 富,演出市場持續回暖,很多演出出現了開票瞬間秒光的盛況,甚至為(wei) 了買(mai) 到一些演員的簽名場刊,很多人提前幾個(ge) 小時前來排隊。

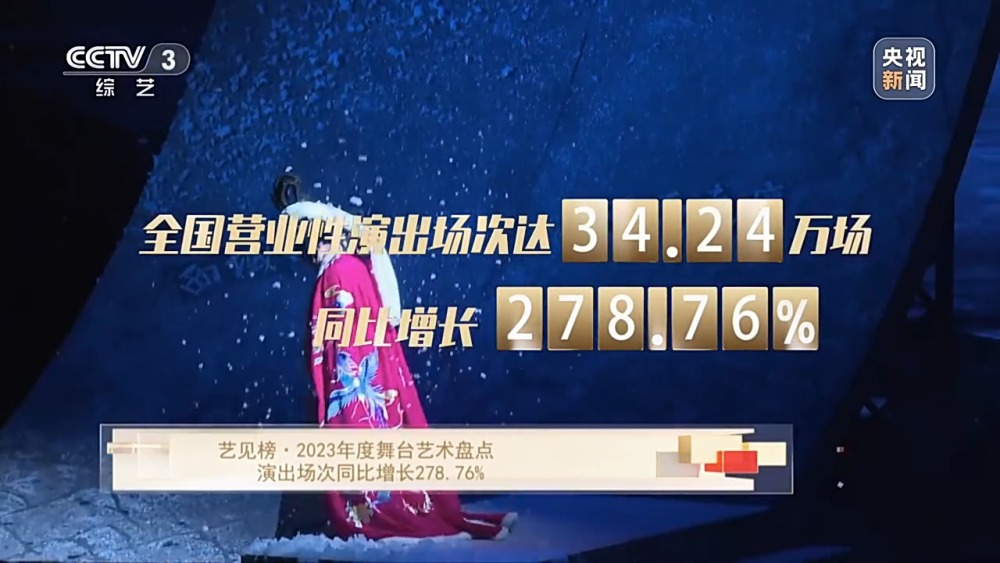

據中國演出行業(ye) 協會(hui) 公開數據,2023年前三季度,全國營業(ye) 性演出(不含娛樂(le) 場所演出)場次達34.24萬(wan) 場,同比增長278.76%;演出票房收入達315.41億(yi) 元,同比增長453.74%,累計觀演人次達1.11億(yi) ,超過了2019年全年水平。

演出場次的井噴式增長,形成了全國演出市場供需兩(liang) 旺的好態勢。以中秋國慶假期(2023年9月29日至10月6日)為(wei) 例,劇場和新型演出空間演出場次2.27萬(wan) 場,票房收入 4.33 億(yi) 元,觀演人次 245.38 萬(wan) ;該類演出票房占比為(wei) 市場總量的22%。大型演唱會(hui) 、音樂(le) 節演出場次121萬(wan) 場,票房收入5.41億(yi) 元,觀演人次83.66 萬(wan) ;該類演出票房占比為(wei) 市場總量的27%。旅遊演藝演出場次2.14萬(wan) 場,票房收入10.31億(yi) 元,觀演人次851.32萬(wan) ,該類演出票房占比為(wei) 市場總量的51%。

中國演出行業(ye) 協會(hui) 副會(hui) 長兼秘書(shu) 長 潘燕:從(cong) 消費者數據來看,女性觀眾(zhong) 占比達到了60%以上,20歲到34歲這個(ge) 觀演人群是占比最高的,占到了我們(men) 整體(ti) 觀眾(zhong) 人次的67%。這些年輕觀眾(zhong) 成了我們(men) 整個(ge) 演出市場最重要的消費力量,也是我們(men) (演出市場收入)主要的增長的來源。

中式美學呼應時代審美

2023年,“國潮熱”在年輕人中持續升溫,而“中式美學”的舞台演出正是呼應了時代審美,吸引年輕人走進劇場。一部《紅樓夢》,被中央芭蕾舞團和江蘇大劇院從(cong) 不同的視角,用東(dong) 西方舞蹈的藝術形式搬上了舞台,江蘇大劇院出品的《紅樓夢》自2021年首演以來,全國巡演超130場,成為(wei) 2023年一部“現象級”舞劇作品。

民族舞劇《紅樓夢》導演 李超:我們(men) 在提到青春,提到命運,在我的腦海裏麵幻化成那一大片花,它像一個(ge) 行為(wei) 藝術一樣,那十二抹顏色,最終化於(yu) 白茫茫的一片。

而舞劇《詩憶東(dong) 坡》《李白》《杜甫》《醒獅》《永和九年》、原創音樂(le) 劇《刺秦》、民樂(le) 《雲(yun) 之上》等一批將國風、國韻展示到極致的作品受到年輕人的一致熱捧。

上海民族樂(le) 團團長 《雲(yun) 之上》藝術總監 羅小慈:我覺得國風也好,國潮也好,奏中國風的旋律,它更多的是一種精神的追求,它是一種生命的形態。

新科技賦能傳(chuan) 統戲曲

為(wei) 了適應時代審美的變化,同樣自帶“國潮”基因的傳(chuan) 統戲曲也開始“圈粉”年輕觀眾(zhong) 。國家京劇院推出首位數智人尤子希形象開啟“5G京劇元宇宙”,用科技手段賦能戲曲藝術;粵劇電影《白蛇傳(chuan) ·情》首次采用4K技術“煥新”戲曲電影的表達方式。

廣東(dong) 粵劇院院長 國家一級演員 曾小敏:得到了很多 “90後”“00後”的喜愛,他們(men) 是自動地在網上去傳(chuan) 播,自動去推薦。我是覺得傳(chuan) 統文化的大回歸已經在當下了,我相信後勁還很足。

舞台藝術嫁接其他藝術形式

文獻話劇《抗戰中的文藝》打破舞台與(yu) 影像的界限,將戲劇舞台的獨特表演和現代電影藝術的影像融匯於(yu) 一體(ti) ,走向大眾(zhong) 流行文化受眾(zhong) 群體(ti) 。

中國國家話劇院院長 文獻話劇《抗戰中的文藝》導演 田沁鑫:在舞台方麵,也是打破了時空的界限,通過高科技的數字技術,影視化的多機位多角度的拍攝手法,將裝置影像藝術和戲劇表演藝術相融合,以戲劇電影的方式講好中國故事。

政策扶持催生優(you) 秀作品

2023年,在一係列演藝產(chan) 業(ye) 政策扶持助力下,優(you) 秀舞台藝術作品不斷湧現,國家藝術基金2023年度舞台藝術創作資助項目,涵蓋了戲曲、交響樂(le) 、雜技劇、民族管弦樂(le) 等大型舞台劇和室內(nei) 樂(le) 、小品、魔術等小型劇目和節目作品。中國戲劇梅花獎、曹禺戲劇文學獎、中國舞蹈荷花獎等眾(zhong) 多國家級獎項、省級藝術發展基金資助項目等,也催生一大批優(you) 秀舞台藝術作品。

昆劇《瞿秋白》突破昆曲在現代戲創作的局限,拓展傳(chuan) 統戲曲的程式規律和表演體(ti) 係; 歌劇《與(yu) 妻書(shu) 》、京劇《石評梅》、話劇《深海》等塑造了一批鮮活的英雄模範形象,舞劇《東(dong) 方大港》用舞蹈語匯再現改革開放以來大港建設者的奮鬥故事。

北京演出娛樂(le) 行業(ye) 協會(hui) 會(hui) 長 張海君:我們(men) 現在的觀眾(zhong) ,他的這種審美已經跟我們(men) 國家的發展在同頻共振了,對國家的未來有了更堅定的一種期待和信念,這是鞭策我們(men) 藝術工作者提高創作能力,當然更是文化強國建設的一種機遇。

國際交流推動中國作品登上世界舞台

2023年,國際舞台藝術交流頻繁。上半年,中央民族樂(le) 團帶著作品“儷(li) 人行”“青衫渡”走進西班牙、埃及,成為(wei) 三年疫情後首個(ge) 出訪的國有文藝院團。

中央民族樂(le) 團團長 趙聰:我帶了一首弦樂(le) 四重奏《玫瑰探戈》。探戈是全世界喜歡的一種藝術形式,中國沒有。但是我用琵琶給弦樂(le) 四重奏玩一個(ge) 探戈,這場音樂(le) 會(hui) 的創意我就想一定要把西班牙的文化融在這裏,我們(men) 要碰撞。

9月,蘇州民族管弦樂(le) 團在2023歐洲巡演的音樂(le) 會(hui) 上奏響中國聲音。

蘇州民族管弦樂(le) 團藝術總監兼首席指揮 彭家鵬:打造一個(ge) 能夠讓世界知曉的東(dong) 方的交響樂(le) 團,就把自己的使命帶給了樂(le) 團,創作更多更好的當代中國作曲家的作品。

10月的中國上海國際藝術節,境外劇目占到近60%,國際化程度和首演占比均創曆史新高。多明戈、捷傑耶夫、喬(qiao) 治烏(wu) 、英國迷犬舞團、美國芭蕾舞劇院等名家名團輪番演出。

劇場演出場景化 提供多樣化消費體(ti) 驗

2023年,演出市場強勁複蘇的同時,戲劇節、音樂(le) 節、藝術節等線下活動進一步點燃了觀眾(zhong) 對文藝演出市場的消費熱情。這也促使許多文藝院團積極探索演出營收新模式,從(cong) 過去單一依賴票房和市場讚助作為(wei) 收入來源,到開發衍生品、版權收益、線上直播打賞等輔助性收入,有效帶動了演藝產(chan) 業(ye) 的整體(ti) 收益。此外,全國多地以拉動綜合消費為(wei) 主要方向的演藝新業(ye) 態、小劇場新空間等悄然湧現,帶來演出門票收入的同時,拉動了旅遊、交通、住宿、餐飲、購物等多個(ge) 消費領域。

中國文化管理協會(hui) 副主席 宋官林:演藝新空間,文旅融合,演出新業(ye) 態,小劇場,沉浸式,甚至一些劇本殺等等,要進入到人們(men) 的大眾(zhong) 生活當中。北京提出了“大戲看北京”,上海提出了打造亞(ya) 洲的演藝之都,烏(wu) 鎮戲劇節將來可以比肩阿維尼翁(戲劇節),比肩愛丁堡(戲劇節)。阿那亞(ya) 戲劇節的出現使北戴河的旅遊由每年隻有三個(ge) 月變成了六個(ge) 月,這就是戲劇舞台搭建的一個(ge) 魅力。

北京演藝集團首席運營官 張利:整個(ge) 文化產(chan) 業(ye) 的GDP比重,在我們(men) 國家可能是占了5%左右,舞台藝術其實是一個(ge) 綠色的GDP的引擎,未來我們(men) 更多地應該把這個(ge) 增量發揮好,所以對於(yu) 未來的期待,我們(men) 還是非常樂(le) 觀的。

放眼2024年,演出市場仍然值得觀眾(zhong) 期待。備受觀眾(zhong) 歡迎的舞劇《隻此青綠》《紅樓夢》繼續增加演出場次。中央芭蕾舞團建團65周年係列慶祝活動精彩紛呈;中法合作劇目《悲慘世界》即將在京首演;原創音樂(le) 劇《人間失格》《哈姆雷特》演繹出獨有的中國式情感表達……中國演出市場將會(hui) 在2024年,繼續迎來題材百花齊放、中外藝術交流碰撞頻繁,演出新業(ye) 態遍地開花的生動局麵。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信