疫情前後我國高校應屆畢業生就業期待變化了嗎

就業(ye) 與(yu) 疫情令我國社會(hui) 壓力交織,各界前所未有的高度關(guan) 注疫情衝(chong) 擊下高校畢業(ye) 生的就業(ye) 問題。疫情前後,高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待地、就業(ye) 期待薪酬、就業(ye) 期待單位性質、就業(ye) 期待行業(ye) 、就業(ye) 期待職業(ye) 類別是否發生了變化?

筆者領銜的教育部人文社會(hui) 科學重點研究基地東(dong) 北師範大學中國農(nong) 村教育發展研究院“疫情期間我國高校畢業(ye) 生就業(ye) 情況綜合調查”課題組,試圖回答上述問題。

課題組與(yu) 長沙雲(yun) 研科技有限公司、北京新錦成數據科技有限公司合作,於(yu) 高校應屆畢業(ye) 生重要的畢業(ye) 季——2020年4月到6月,對全國34個(ge) 省級行政區高校應屆畢業(ye) 生展開隨機抽樣調查,共回收學生樣本數13767個(ge) ,有效樣本數13738個(ge) 。本次調研對象包納了18至50歲的年齡群體(ti) ,有87%的樣本量集聚於(yu) 21-24歲年齡段。大專(zhuan) 畢業(ye) 生、本科畢業(ye) 生、碩士及以上研究生分別有1660人、11395人和683人。應屆畢業(ye) 生樣本數據所在大學包納了一流大學建設高校(2.10%)、一流各類學科建設高校(2.30%)、全國重點高校(2.50%)、省屬重點高校(19.00%)、普通本科高校(68.90%)和高職高專(zhuan) (5.10%)。

就業(ye) 重心總體(ti) 下移 二線城市成最潛在的贏家

總體(ti) 上看,新冠肺炎疫情前後我國高校應屆畢業(ye) 生理想的就業(ye) 期待地變化差異不大,但內(nei) 部結構性波動較大,就業(ye) 期待地重心略有下移。疫情前就業(ye) 期待地選擇比例由高到底依次為(wei) 二線城市(31.42%)、新一線城市(29.15%)、地級市(18.07%)、一線城市(14.11%)、縣城(5.67%)、鄉(xiang) 鎮(1.09%)和村屯(0.20%),疫情後就業(ye) 期待地選擇比例由高到底依次為(wei) 二線城市(32.13%)、新一線城市(28.39%)、地級市(19.66%)、一線城市(11.56%)、縣城(6.50%)、鄉(xiang) 鎮(1.09%)、村屯(0.17%)。

疫情前後選擇二線城市、地級市、縣城作為(wei) 理想的就業(ye) 期待地比例略有上漲,上漲比例由高到低依次為(wei) 地級市、縣城、二線城市。一線城市、新一線城市、村屯的選擇比例略有下降,選擇鄉(xiang) 鎮的比例持平。可見,疫情前後我國高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待地重心略有下移,就業(ye) 期待地流出和流入比例相對最高的是一線城市和地級市。

課題組對高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待地選擇內(nei) 部變化進一步展開研究,發現疫情前後就業(ye) 期待地一致性選擇由高到低依次為(wei) :二線城市、地級市、新一線城市、縣城、一線城市、鄉(xiang) 鎮和村屯。其中,變動率相對最高的是疫情前選擇村屯的應屆畢業(ye) 生,他們(men) 中有65.22%的比例疫情後發生了變動,變動者中有46.67%的比例另選了二線城市,有20.00%另選了縣城;其次則是疫情前選擇港澳台地區的應屆畢業(ye) 生,疫情後他們(men) 中有37.50%的比例選擇了新一線城市。

在就業(ye) 期待地為(wei) 地級市以上的城市中,變動率由高到低依次為(wei) 一線城市、新一線城市、地級市和二線城市,其中一線城市流向最高的是新一線城市和二線城市,新一線城市流向最高的是二線城市和地級市,二線城市流向最高的是地級市和二線城市,地級市流向最高的是二線城市和縣城。

總體(ti) 而言,二線城市是疫情前後高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待地選擇意願中波動最小、穩定性最強、流出最少但流入意願又相對較高的就業(ye) 期待地。可見,疫情使高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 重心總體(ti) 的下移同時,二線城市成為(wei) 應屆高校畢業(ye) 生期待就業(ye) 地選擇意願上下變動中最潛在的贏家。

就業(ye) 期待薪酬變化不大 八成以上集中在3001-8000元

疫情前我國高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待薪酬為(wei) 1000-3000元、3001-5000元、5001-8000元、8001-10000元、10001-15000元、15000元以上的比例分別是4.48%、40.11%、41.77%、9.54%、2.20%、1.90%,疫情後該比例分別是4.37%、41.84%、39.88%、9.17%、2.38%、2.35%。可見,期待薪酬的總體(ti) 變化差異不大,八成以上的應屆畢業(ye) 生期待薪酬在3001-8000元之間。

課題組對高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待薪酬選擇的內(nei) 部結構性變化展開研究,發現疫情前後畢業(ye) 生就業(ye) 期待薪酬穩定性由高到底依次為(wei) 15000元以上(90.37%)、3001-5000元(82.05%)、5001-8000元(75.76%)、8001-10000元(61.39%)、1000-3000元(61.21%)、10001-15000元(60.32%)。疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 15000元以上的畢業(ye) 生疫情後依然選擇15000元以上的比例最穩定,其一致性達到了九成以上;疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 8001-15000元、1000-3000元的畢業(ye) 生中近四成疫情後期待薪酬發生了改變,變動比例最高、穩定性最差。其中,波動幅度最集聚的是就業(ye) 期待薪酬為(wei) 1000-3000元的畢業(ye) 生,盡管有38.79%該組畢業(ye) 生疫情後對就業(ye) 期待薪酬做了另選,但另選者中高達83.42%的比例選擇了3001-5000元,另選的集聚性程度最高。

占八成以上的應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待薪酬是3001-8000元,因此需重點關(guan) 注這個(ge) 區間內(nei) 疫情前後期待薪酬的波動情況。課題組研究發現:除疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 3001-5000元的畢業(ye) 生以外,疫情後就業(ye) 期待薪酬另選為(wei) 3001-5000元的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 1000-3000元(32.36%)、5001-8000元(17.45%)、10001-15000元(1.98%)、8001-10000元(1.37%)、15000元以上(0.92%)的畢業(ye) 生。就業(ye) 期待薪酬另選5001-8000元的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 8001-10000元(28.18%)、3001-5000元(13.23%)、1000-3000元(3.31%)、10001-15000元(3.17%)、15000元以上(1.38%)的畢業(ye) 生。

同理,疫情後就業(ye) 期待薪酬另選1000-3000元的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 3001-5000元(3.72%)、15000元以上(1.38%)、5001-8000(0.23%)、8001-10000(0.18%)、10001-15000(0.00%)。疫情後就業(ye) 期待薪酬另選8001-10000元的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 10001-15000元(24.21%)、5001-8000元(5.81%)、15000元以上(2.29%)、1000-3000元(0.97%)、3001-5000元(0.67%)的其他組畢業(ye) 生。疫情後就業(ye) 期待薪酬另選為(wei) 10001-15000元的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 8001-10000元(7.23%)、15000元以上(3.67%)、1000-3000元(0.78%)、5001-8000元(0.46%)、3001-5000元(0.17%)。疫情後就業(ye) 期待薪酬另選15000以上的其他組畢業(ye) 生,由高到低依次是疫情前就業(ye) 期待薪酬為(wei) 10001-15000元(10.32%)、8001-10000元(1.65%)、1000-3000元(1.36%)、5001-8000元(0.29%)、3001-5000元(0.15%)的其他組畢業(ye) 生。

高校應屆畢業(ye) 生疫情前後就業(ye) 期待薪酬總體(ti) 保持較高穩定性的同時,依然呈現出疫情後明顯的就業(ye) 期待薪酬中間集聚效應。在疫情前後發生期待薪酬變動的畢業(ye) 生中,以5000元為(wei) 界,疫情前低於(yu) 5000元就業(ye) 期待薪酬的畢業(ye) 生疫情後主要向5000元遞增,而疫情前高於(yu) 5000元就業(ye) 期待薪酬的畢業(ye) 生疫情後主要向5000元遞減。

單位變動呈現“理性化” 以“親(qin) 緣性”變動為(wei) 主

疫情前我國高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待單位性質選擇比例由高到低依次為(wei) 國有企業(ye) (22.24%)、中初教育單位(18.44%)、醫療衛生單位(13.17%)、黨(dang) 政機關(guan) (9.35%)、民營企業(ye) (9.21%)、其他事業(ye) 單位(8.50%)、高等教育單位(8.38%)、三資企業(ye) (中外合資經營企業(ye) 、中外合作經營企業(ye) 、外商獨資經營企業(ye) ,4.90%)、科研設計單位(4.18%)、城鎮社區(0.72%)、部隊(0.59%)和農(nong) 村建製村(0.33%)。疫情後選擇比例由高到低依次為(wei) 國有企業(ye) (21.61%)、中初教育單位(18.90%)、醫療衛生單位(13.21%)、黨(dang) 政機關(guan) (9.84%)、民營企業(ye) (9.34%)、其他事業(ye) 單位(8.92%)、高等教育單位(7.87%)、三資企業(ye) (中外合資經營企業(ye) 、中外合作經營企業(ye) 、外商獨資經營企業(ye) ,4.29%)、科研設計單位(3.67%)、城鎮社區(1.13%)、部隊(0.86%)和農(nong) 村建製村(0.36%)。

總體(ti) 來看,疫情前後高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待單位性質具有穩定性和一致性,期待就業(ye) 單位性質為(wei) 國有企業(ye) 、高等教育單位、三資企業(ye) 、科研設計單位的畢業(ye) 生比例略有下降,期待就業(ye) 單位性質為(wei) 中初教育單位、醫療衛生單位、黨(dang) 政機關(guan) 、民營企業(ye) 、其他事業(ye) 單位、城鎮社區、部隊和農(nong) 村建製村的畢業(ye) 生比例略有增加,但變化並不顯著。

透視應屆畢業(ye) 生疫情前後就業(ye) 期待單位性質選擇的內(nei) 部結構,課題組發現就業(ye) 期待單位性質穩定性由高到底依次為(wei) 醫療衛生單位、中初教育單位、黨(dang) 政機關(guan) 、國有企業(ye) 、高等教育單位、其他事業(ye) 單位、民營企業(ye) 、科研設計單位、三資企業(ye) 、城鎮社區、部隊、農(nong) 村建製村。其中,疫情前後應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待單位穩定性最差的是農(nong) 村建製村,疫情後有65.79%的畢業(ye) 生另選了就業(ye) 期待單位,主要流向由高到低依次為(wei) 城鎮社區、國有企業(ye) 、黨(dang) 政機關(guan) 、中初教育單位等;42.65%疫情前期待選擇部隊的畢業(ye) 生疫情後由高到低主要流向了黨(dang) 政機關(guan) 、中初教育單位、國有企業(ye) 、高等教育單位等。

總體(ti) 而言,高校應屆畢業(ye) 生疫情前後就業(ye) 期待單位性質變動呈現出“理性化”特征,變動以“親(qin) 緣性”的單位性質變動為(wei) 主,如25.63%疫情前選擇國有企業(ye) 為(wei) 期待就業(ye) 單位的畢業(ye) 生,變動期待單位性質主要是流向了民營企業(ye) ;33.27%疫情前選擇民營企業(ye) 為(wei) 期待就業(ye) 單位的畢業(ye) 生,變動期待單位性質主要是流向了國營企業(ye) ;12.40%疫情前選擇中初教育單位為(wei) 期待就業(ye) 單位的畢業(ye) 生,變動期待單位性質主要是流向了其他事業(ye) 單位和高等教育單位;28.75%疫情前選擇高等教育單位為(wei) 期待就業(ye) 單位的畢業(ye) 生,變動期待單位性質主要是流向了中初教育單位。

教育、衛生和社會(hui) 工作波動最小 房地產(chan) 、住宿和餐飲業(ye) 穩定性墊底

我國高校應屆畢業(ye) 生疫情前就業(ye) 期待行業(ye) 選擇比例由高到低依次為(wei) 教育(32.48%);衛生和社會(hui) 工作(13.14%);金融業(ye) (8.88%)、信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) (8.15%);文化、體(ti) 育和娛樂(le) 業(ye) (7.04%);製造業(ye) (5.67%);公共管理、社會(hui) 保障和社會(hui) 組織(4.87%);科學研究和技術服務業(ye) (2.97%);電力、熱力、燃氣及水生產(chan) 供應業(ye) (2.84%);農(nong) 、林、牧、漁業(ye) (2.39%);建築業(ye) (2.17%);批發與(yu) 零售業(ye) (1.90%);交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) (1.61%);住宿和餐飲業(ye) (1.47%);水利、環境和公共設施管理業(ye) (1.13%);房地產(chan) 業(ye) (0.79%);租賃和商務服務業(ye) (0.71%);軍(jun) 隊(0.69%);居民服務、修建和其他服務業(ye) (0.48%);采礦業(ye) (0.35%);國際組織(0.27%)。

疫情後由高到低依次為(wei) 教育(33.23%);衛生和社會(hui) 工作(13.42%);信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) (8.11%);金融業(ye) (7.85%);文化、體(ti) 育和娛樂(le) 業(ye) (6.36%);公共管理、社會(hui) 保障和社會(hui) 組織(5.72%);製造業(ye) (5.59%);電力、熱力、燃氣及水生產(chan) 供應業(ye) (3.02%);科學研究和技術服務業(ye) (2.81%);農(nong) 、林、牧、漁業(ye) (2.37%);建築業(ye) (2.02%);批發與(yu) 零售業(ye) (1.87%);交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) (1.56%);住宿和餐飲業(ye) (1.23%);水利、環境和公共設施管理業(ye) (1.13%);軍(jun) 隊(0.91%);房地產(chan) 業(ye) (0.74%);租賃和商務服務業(ye) (0.67%);采礦業(ye) (0.55%);居民服務、修建和其他服務業(ye) (0.54%);國際組織(0.31%)。

總體(ti) 而言,疫情前後變化不大。教育,衛生和社會(hui) 工作,信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) ,金融業(ye) ,文化、體(ti) 育和娛樂(le) 業(ye) 是最受應屆高校畢業(ye) 生歡迎的前五項就業(ye) 期待行業(ye) 選擇。租賃和商務服務業(ye) ,采礦業(ye) ,居民服務、修建和其他服務業(ye) ,國際組織是應屆高校畢業(ye) 生後四項就業(ye) 期待行業(ye) 選擇。

課題組分析我國高校應屆畢業(ye) 生疫情前後就業(ye) 期待行業(ye) 選擇的內(nei) 部結構,發現就業(ye) 期待行業(ye) 穩定性由高到底依次為(wei) :衛生和社會(hui) 工作,教育,信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) ,製造業(ye) ,金融業(ye) ,電力、熱力、燃氣及水生產(chan) 和供應業(ye) ,公共管理、社會(hui) 保障和社會(hui) 組織,水利、環境和公共設施管理業(ye) ,文化、體(ti) 育和娛樂(le) 業(ye) ,建築業(ye) ,科學研究和技術服務業(ye) ,交通運輸、倉(cang) 儲(chu) 和郵政業(ye) ,農(nong) 、林、牧、漁業(ye) ,軍(jun) 隊,國際組織,居民服務、修理和其他服務業(ye) ,批發和零售業(ye) ,采礦業(ye) ,租賃和商務服務業(ye) ,住宿和餐飲業(ye) ,房地產(chan) 業(ye) 。

疫情前後就業(ye) 期待行業(ye) 穩定性相對較差的房地產(chan) 業(ye) 、住宿和餐飲業(ye) 以及租賃和商務服務業(ye) ,疫情後畢業(ye) 生另選教育,金融業(ye) ,信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) 這3個(ge) 行業(ye) 的比例相對更高。而教育、衛生和社會(hui) 工作行業(ye) 成為(wei) 疫情前後波動最小、穩定性最強、流出最少,但流入意願又相對最高的應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待行業(ye) 。

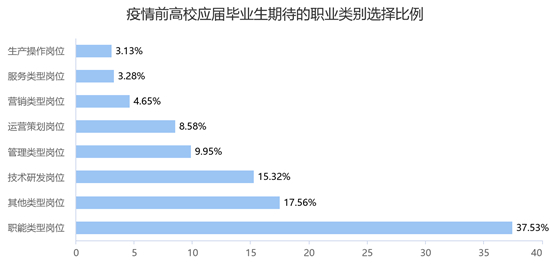

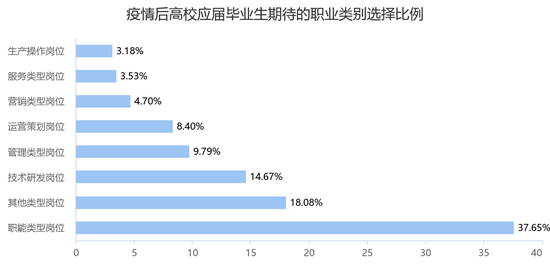

營銷類型崗位穩定性最差 職能類型崗位最受歡迎

疫情前應屆畢業(ye) 生期待的職業(ye) 類別選擇比例由高到低依次為(wei) 職能類型崗位(如行政、人事、財務等,37.53%)、其他類型崗位(17.56%)、技術研發崗位(如研發工程師、測試等,15.32%)、管理類型崗位(9.95%)、運營策劃崗位(如運營、產(chan) 品、設計等,8.58%)、服務類型崗位(如客服、服務員、店員等,3.28%)、生產(chan) 操作崗位(如職業(ye) 業(ye) 生產(chan) 崗位等,3.13%)。疫情後和疫情前完全一致,選擇比例由高到低依次為(wei) 職能類型崗位(37.65%)、其他類型崗位(18.08%)、技術研發崗位(14.67%)、管理類型崗位(9.79%)、運營策劃崗位(8.40%)、服務類型崗位(3.53%)、生產(chan) 操作崗位(3.18%)。

疫情後畢業(ye) 生期待的職業(ye) 類別崗位中,職能類型崗位、其他類型崗位、營銷類型崗位、服務類型崗位、生產(chan) 操作崗位的選擇比例略有增長,技術研發崗位、管理類型崗位、運營策劃崗位的選擇比例略有減少,但變化依然不顯著。

疫情前後高校應屆畢業(ye) 生就業(ye) 期待職業(ye) 類別的穩定性由高到低依次為(wei) :其他類型崗位、職能類型崗位、技術研發崗位、運營策劃崗位、管理類型崗位、服務類型崗位、生產(chan) 操作崗位、營銷類型崗位。其中,營銷類型崗位的穩定性最差,42.96%疫情前選擇該項的畢業(ye) 生,疫情後另選的期待職業(ye) 類別崗位由高到低主要依次為(wei) :職能類型崗位、技術研發崗位、運營策劃崗位、管理類型崗位。職能類型崗位是疫情前後最受應屆畢業(ye) 生歡迎的職業(ye) 類別,無論是就業(ye) 期待職業(ye) 類別選擇的絕對數,還是穩定性,抑或疫後對畢業(ye) 生的流入吸引率都是最高的。

(作者為(wei) 東(dong) 北師範大學教授,國家萬(wan) 人計劃青年拔尖人才)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

這五年,青年人才流動更通暢

據統計,成都自2017年7月推出人才新政12條以來,截至今年10月24日,全市累計落戶全日製本科及以上學曆青年人才、技能人才超過39萬人。[詳細] -

西藏自治區多措並舉促就業

近日,西藏自治區強化穩就業舉措新聞發布會在拉薩召開。新聞發言人,西藏自治區人社廳黨組成員、一級巡視員劉莉介紹了相關情況。[詳細] -

拉薩:目前應屆高校畢業生就業率達91.15%

在就業服務方麵,拉薩市提升結對幫扶成效,全市37名地級及以上領導幹部結對幫扶111人,已實現就業101人,幫扶就業率達91%;全市通過幹部結對促進3240名高校畢業生實現市場就業。[詳細] -

日喀則崗巴縣實施訂單式職業培訓促進群眾就業

近年來,日喀則市崗巴縣按照“培訓一人、就業一人、脫貧一戶、帶動一片”的目標,有培訓就業創業願望的貧困勞動力實施訂單式職業培訓,促進群眾就業增收,持續鞏固脫貧攻堅成果。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信