青海鄉村見聞:現代社會“耕讀傳家”不過時

圖為(wei) 青海省海東(dong) 市樂(le) 都區徐家台村的“勵誌牆”。 拜得菊 攝

雲(yun) 天收夏色,木葉動秋聲。青海省海東(dong) 市樂(le) 都區瞿曇鎮徐家台村,綠樹掩映下的村莊稍顯靜謐,房前屋後瓜果飄香,又是一個(ge) 收獲的季節。

李積安是今年的高中畢業(ye) 生,他以優(you) 異成績被重慶一所大學錄取,成為(wei) 一名準大學生。

但19歲的李積安是村裏眾(zhong) 多大學生中的一個(ge) ,他隻是徐家台村眾(zhong) 多“耕讀傳(chuan) 家”奮鬥故事中的一個(ge) 縮影。

“我以前最大的願望,就是像‘勵誌牆’上張貼的這些村裏人一樣,考一個(ge) 好大學,找個(ge) 好工作,為(wei) 家裏減輕一點負擔。”李積安在他16歲的時候,家庭遭遇變故,此時,剛上高中的李積安便暗自下定決(jue) 心,一定要考上大學。

如今,望著徐家台村委會(hui) 的“勵誌牆”,李積安眼裏的淚花在打轉,“我考上大學了,為(wei) 我們(men) 大家都爭(zheng) 了光。”

何為(wei) “勵誌牆”?

原來,徐家台村隻有210戶人家,但曆來有崇文重教、詩禮傳(chuan) 家的傳(chuan) 統,先後培養(yang) 出了313名大學生,其中,這些學子中,有11名博士研究生、26名碩士研究生。徐家台村成為(wei) 當地小有名氣的“大學生村”。

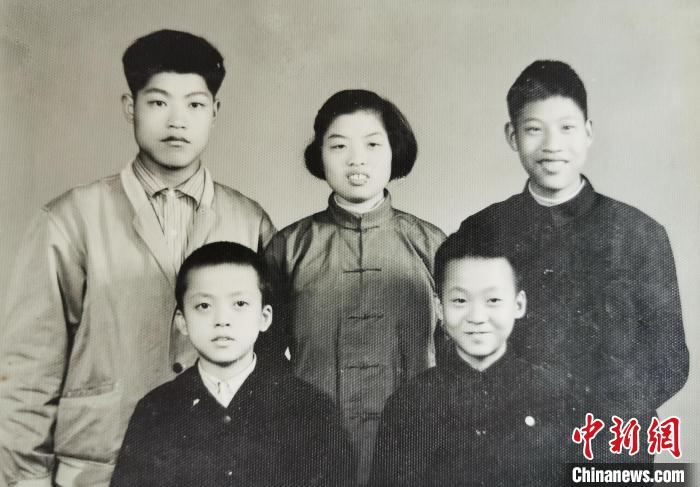

而為(wei) 了褒獎學子和激勵後人,村裏把學子們(men) 的畢業(ye) 證書(shu) 、榮譽證書(shu) 等,統一懸掛,這既是“證書(shu) 牆”,也成為(wei) “勵誌牆”。

村裏人常講:“父母養(yang) 育辛苦、報恩唯有苦讀,汗水澆灌希望、奮鬥決(jue) 定命運。”

“我們(men) 村有兩(liang) 大優(you) 勢,一是重視教育,二是注重農(nong) 業(ye) 。”52歲的老支書(shu) 徐世林向記者解釋徐家台村發展的秘籍。徐世林擔任徐家台村黨(dang) 支部書(shu) 記已有20個(ge) 年頭,親(qin) 身經曆了村容村貌改變,以及村民過上小康生活的曆程。

“為(wei) 充分利用村裏的撂荒地,我們(men) 成立了油菜籽專(zhuan) 業(ye) 合作社,形成‘支部+合作社+農(nong) 戶’的發展模式,充分發揮電商平台的作用,逐步形成種植—加工—銷售的一條龍服務,在解決(jue) 村裏的勞動力就業(ye) 的同時,能夠適當增加村民收入。去年,光分紅就達6萬(wan) 多元了。”徐世林說,“像建設美麗(li) 鄉(xiang) 村,開展人居環境衛生整治、植樹造林等工作,徐家台也一直走在全鎮前列。”

如今,走進徐家台村,家家戶戶都有一麵”榮譽牆“。

走進徐世林家,門楣上赫然寫(xie) 著“耕讀傳(chuan) 家久、詩書(shu) 繼世長”的匾額。為(wei) 了能讓這種耕讀風氣代代傳(chuan) 承下去,徐世林和在本村出身、進入中國科學院西北高原生物研究所就職的博士徐世曉商量,成立一個(ge) “博愛協會(hui) ”,意取“博士愛護學子”,一方麵對村子裏家境貧困的學子在上學方麵給予資助,另一方麵,為(wei) 家鄉(xiang) 的孩子們(men) 注入學習(xi) 奮鬥的動力。

“不念書(shu) ,都沒臉見人。”徐世林說,“要想富得長久,就得多讀書(shu) 。有了文化,就像溝壑裏的水,才能四季長流。”受濃厚的讀書(shu) 氛圍熏陶,村裏大部分村民擁有高中以上文化學曆,家家都有大學畢業(ye) 生,戶戶都掛著勵誌字畫。

“文化素質高了,對新技術、新觀念的接受能力也就提高了。”大學畢業(ye) 後回村裏擔任村主任的25歲的徐浩說,在徐家台,孝老愛親(qin) 、和睦共處、互幫互助成為(wei) 風尚,如56的丁成蓮十年如一日伺候婆婆,70歲的李加蓮不辭勞苦照顧兩(liang) 個(ge) 孫女的生活學習(xi) 。

“都是黨(dang) 的好政策,讓我們(men) 家發生了天翻地覆的變化。”李積安感慨道。

李積安的伯父常年自己一個(ge) 人生活,因肢體(ti) 二級殘疾失去勞動力。通過個(ge) 人申請、鄉(xiang) 鎮審核、區民政局審批的程序,李積安的伯父享受“五保戶”待遇,而樸實無華的李積安的父親(qin) ,將哥哥接到自己家生活,方便日常照料。

“樹高千尺總有根,河流萬(wan) 裏總有源。一方水土,孕育一種精神。”青海省海東(dong) 市委書(shu) 記王林虎本月在海東(dong) 市第三次黨(dang) 代會(hui) 上表示,長久以來,海東(dong) 人民在波瀾壯闊的奮鬥發展曆程中,篳路藍縷、頑強拚搏,凝聚升華形成了“耕讀傳(chuan) 家、崇德尚美,團結互助、守正篤實,艱苦奮鬥、勇闖天下”的海東(dong) 精神。

何謂“耕讀傳(chuan) 家、崇德尚美”?王林虎說,耕讀傳(chuan) 家、崇德尚美,是河湟兒(er) 女勤勞耕作、知書(shu) 達理,上善若水、厚德載物的題中之義(yi) 。農(nong) 業(ye) 耕作是海東(dong) 人民祖祖輩輩賴以生存的方式,河湟文化本質上是具有鮮明高原烙印的農(nong) 耕文化。世世代代海東(dong) 人通過讀書(shu) 充盈思想,懷揣對美好生活的向往與(yu) 追求,以品德潤身、以公德善心、以大德鑄魂,涵養(yang) 了修齊治平、立己達人,愛國愛家、崇尚信義(yi) ,樸實善良、勤勞智慧的傳(chuan) 統美德。

在海東(dong) 市樂(le) 都區,該區成立以區委常委、宣傳(chuan) 部部長為(wei) 團長的“海東(dong) 精神”宣講團,正采取喜聞樂(le) 見的方式,深刻解讀“海東(dong) 精神”,讓”海東(dong) 精神“成為(wei) 當地民眾(zhong) 幹事創業(ye) 的精神支柱、力量之源。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海西寧:殘疾人輔助性就業“描繪”人生新天地

“這是我的第一份工作,一點也不累,很喜歡這份工作。”苗啟凡如今在西寧市城東區的一家名為“溜達羊”的食品公司負責給牛羊肉打包。 [詳細] -

浙江夫婦紮根青海高原半世紀:觀天測地,獻完青春獻子孫

聽著狼叫,趕赴高原氣象站;挖野菜、捋草籽墊肚子;觀測時別著手榴彈放哨;幫同事耕地,用自家種子播種……在青海南部高原,來自浙江金華的朱汝完和老伴吳江楓。[詳細] -

在青海治多縣上一堂草原生態課

“我們的家鄉在三江源,我們要熱愛三江源、保護三江源,守護我們的生態水源地……”7月,走進青海省玉樹藏族自治州治多縣加吉博洛鎮吉尕小學青少年生態道德教育基地。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信